增長與脫嵌:近20年中國經濟史研究的問題意識與進路

引言

20世紀90年代之後,經濟史研究在整個中國史學研究中相對趨於沉寂,學術熱點隨時代而變是自然之理,其伏線則是隨著意識形態空氣的變化,新的問題意識仍在醞釀期,研究方法也正在尋找新路徑。20世紀50-80年代,中國經濟史研究的主線是在社會發展五階段理論框架下的“中國古史分期”、“封建土地所有制”和“資本主義萌芽”問題。這些主導中國經濟史研究的論題,其實是在中國政治議程下的唯物史觀的發揮。但20世紀90年代之後,由市場主導的經濟發展與國家政治意識形態之間的關係進一步分離,論證封建生產關係延續或解體,“資本主義萌芽”是否存在,以及進一步發展到資本主義的障礙,失去了尋求政治行動合理性的需要。

學術研究與政治議程的分離,帶給歷史學更大的自由發展空間。但是,對於經濟史學科來說,這也意味著失去了推動研究深化的核心問題意識,形成新的能夠凝聚整個學科的問題意識,還需要一定的時間。所以,一定階段內,經濟史研究趨於零散甚至陷於失語狀態,實在情理之中。但是,這種狀態並不意味著經濟史研究走向衰落,經濟史學者在表面呈現的分散研究中,默默開始新的探索,積累了新的數據、方法,提出新問題。最近5年來,中國經濟史研究從上世紀90年代以來的研究積累中逐漸推導出新的問題意識。同時,受到英語學界經濟學、社會學對歷史的重新關注之影響,一些新的問題也被引入經濟史研究。當下的中國經濟史研究仍然關心從前現代、早期現代到現代的經濟轉變,但其問題意識轉變至經濟數據、發展圖示(pattern)與世界史(全球史)路徑(approach)。本文將從經濟成長與經濟結構兩個方面論述2000年以來農業、人口、技術、產業、市場、國家行動6個方面的研究進展。

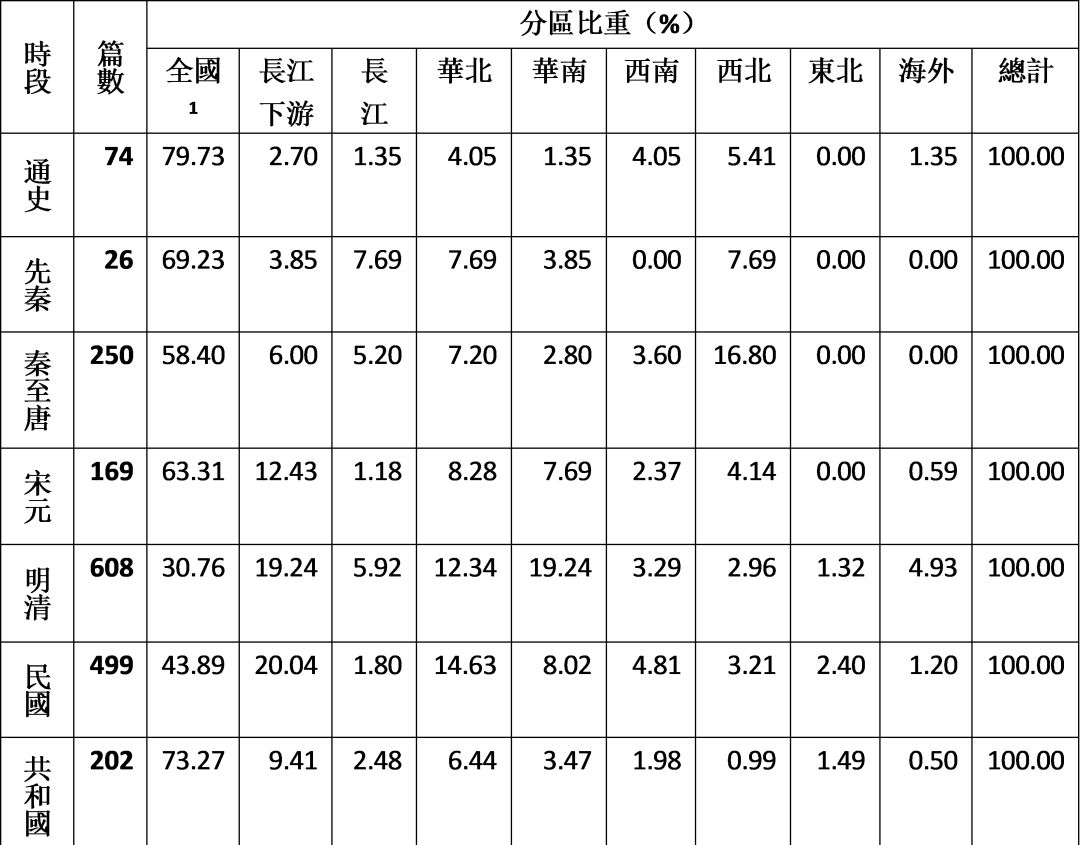

由於中國歷史學在傳統學術體系中的主導性地位,20世紀30年代前後開始發軔的中國經濟史研究,主要是在歷史學領域發展起來,但由於經濟史研究從一開始就是中國史學的社會科學化追求和探索的主要路徑之一,中國經濟史研究同時也成為經濟學者和社會學者積極加入的領域。這個傳統,造成了當代中國經濟史研究同時分屬於歷史學和經濟學兩個學科領域。由於學術傳統和學科重心等原因,經濟學界的中國經濟史研究相對側重於1840年之後,90年代以後重心更有向當代轉移的趨勢。而自90年代中期之後,歷史學界的中國經濟史研究相對缺乏貫通性的話題,而更多體現為各斷代史內部的經濟現象研究。通覽中國經濟史研究論文發表的情況,可以令我們對近年來中國經濟史研究概況有一些粗略的瞭解。中國經濟史研究領域有兩份最具代表性的學術刊物,一是《中國經濟史研究》,一是《中國社會經濟史研究》。從2000年到2016年,兩份刊物總計發表2028篇文章,如果不算其中的書評、筆談、綜述以及關於人物的經濟思想史研究,專題論文有1832篇。這些論文研究的時段、地域,一定程度說明了近20年來中國經濟史研究的學術興趣。目前一般將中國經濟史劃分為古代、近代和現代三個子領域,古代則一般根據斷代繼續細分為先秦秦漢、魏晉南北朝隋唐五代、遼宋西夏金元、明清四個時段。我們綜合留存史料情況和目前對各斷代經濟形態的認識,按照通史、先秦、秦至唐、宋元、明清、民國及共和國七個時段將全部論文加以分類統計。之所以將“近代”分割成晚清和民國兩個時段且將晚清歸入明清時期,是因為我們認為儘管從鴉片戰爭或太平天國運動開始的晚清與民國通常被視作一個整體的中國近現代史,但是,就經濟結構,以及制約市場發育的法律與政治制度而言,民國政府的建立是更為根本性的變化。民國政府延續了1905年新政之後所形成的一系列有關商業的法律與制度,同時工商業者與政治的關係也發生了根本性變化。因此,針對經濟史研究趨勢的統計中,區分明清與民國是更有意義的。不過,由於相當多以近代為研究主題的論文將晚清、民國作為一個整體,這給分類帶來一定困難。本文依據這些研究討論的時間重心,以及研究者的提問主要與明清史對話或與近現代史對話,將其分別歸入明清與民國時段。同時,我們也把論文研究的地域分為:華北、長江中游、長江下游、西北、西南、華南、海外等類,其中海外研究主要是東亞、東南亞、歐美與中國的商業關係研究。表1《中國經濟史研究》、《中國社會經濟史研究》發表論文的主題時段和地域分佈[1] 比如唯一的全國經濟史學術團體“中國經濟史學會”下設古代、近代、現代和外國四個專業委員會。

[2] 如《中國經濟史研究》的年度《中國經濟史研究述評》即照此劃分。

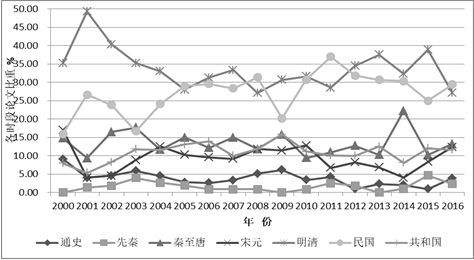

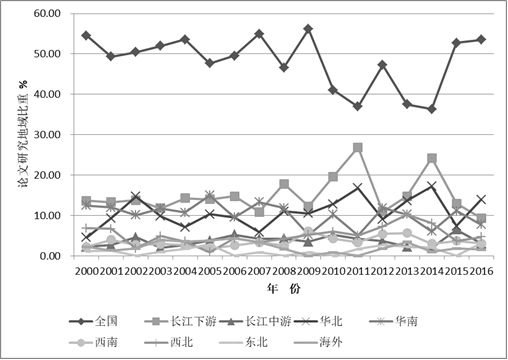

表1直觀地顯示出絕對多數論文是以明清之後的。如果考慮到民國及共和國總計僅有100多年歷史,那麼這兩個時段的研究所占比例遠遠高於其他任何時段。其原因或可歸結為三點:首先是在問題意識上,不論“資本主義萌芽”或現代化的研究範式,都將明清以後的歷史作為研究的重點;其次是史料條件上,經濟史研究對史料質量要求較高,大規模的中國經濟史史料(數據),自16世紀末才開始有比較系統性的留存,而近年來明清和民國時期史料的大量發現和公佈,使得進行分析性研究的經濟史獲得更大開拓的可能;再次是學術體制上,經濟學界經濟史研究幾乎全部集中於晚清、民國和共和國時期。因此,本文也以明清民國時期為主要討論時段。表1呈現的研究地域分佈,則顯示了不同時段史料狀況差異對各自經濟史研究的方法進路的鮮明影響。明清之前時段的研究中,超過半數研究是以全國為研究範圍的,這與明清以前史料數量相對較少有關——或不能揭示區域差異,或雖能看出差異苗頭但不足以支持對區域的深入分析。秦至唐時段區域研究比例相對較高,尤其以西北為多,而這背後靠的是敦煌吐魯番文書,這恰從反面印證了前述明清以前經濟史多為全國性研究的原因。相對而言,明清史研究多以區域為基本的研究單位,將全國作為整體考察的論文僅占30.76%,這一時段極其豐富的史料需要研究者充分注意區域差異、謹慎做出全國性判斷,史料數量的膨脹也使得做全國性研究難度提升,於是充分挖掘特定區域的多樣史料加以綜合研究成為有效路徑之一。長江下游及華南,也即江浙、江西、安徽、福建、兩廣、臺灣在區域研究中最為活躍,這很大程度上基於史料遺存與研究機構分佈。對於民國時期的經濟史,以區域為單位的研究似乎占多數,其中長江下游的研究又佔據絕對多數。但是,該項統計中將所有以上海為研究對象的研究都計入長江下游。這樣處理是為了保持統計標準的一致性,但必須強調的是,上海在20世紀上半葉的中國經濟中具有特殊地位,尤其是有關上海金融業、民族企業的研究,其問題指向遠遠超出區域經濟的範疇。民國經濟史研究中,區域並非基本考察單位,“口岸”與“腹地”可能才是研究中劃分地理空間的依據。有趣的是,針對20世紀下半葉迄今時段的研究中,將全國作為整體考察的研究也佔據絕對多數。其重要原因並非因為資料留存不足,而是在研究高度集中的計劃經濟體制下的中國經濟時,首要的考慮因素自然是中央政府的經濟制度和政策,而共和國時期經濟檔案的公開又是以全國性或說中央資料為主,如《中華人民共和國經濟檔案資料選編》等公開出版的資料集,相對而言,地方檔案館的資料公開情況不佳。這就強化了以全國範圍作為研究對象的格局。論文發表的時段、地域分佈的年度統計還顯示,(圖 1、圖 2),表 1所反映的研究格局在這16年間是相對穩定的。就研究的時段而言,幾乎所有的年份,明清時段的研究論文數量都最多,民國時段的研究緊隨其後,針對秦至唐及共和國兩個時段的研究所占比例則大致相近。就地域而言,幾乎所有年度中,以全國為研究對象的論文都超過40%,但從2009至2014年,以全國為研究對象的論文占比略有下降。以地域而言,則長江下游與華南一直是研究最多的區域,近年來對華北的研究也有上升的傾向。孫聖民對歷史學與經濟學權威刊物的統計也說明了類似的趨勢。2000至2013年《中國社會科學》、《歷史研究》、《經濟研究》、《經濟學(季刊)》等4種刊物發表的經濟史主題的論文中,50.8%(92篇/181篇)將整個中國作為研究對象。經濟史研究仍然偏好對國民經濟整體和經濟發達地區的探討,由此可見一斑。圖 1 《中國經濟史研究》與《中國社會經濟史研究》論文研究時段比重年度變動

圖 2 《中國經濟史研究》與《中國社會經濟史研究》論文研究地域比重年度變動我們在這裡沒有對兩份經濟史刊物發表論文的內容主題進行分析,不妨引用孫聖民的統計:《歷史研究》發表的經濟史論文中,宏觀經濟(14篇)、土地問題(12篇)、人口問題(12篇)、工農業生產(11篇)占比最高。4種期刊的全部發表中,經濟制度(26篇)、宏觀經濟(21篇)、工農業生產(18篇)則占比最高。顯示了宏觀經濟、工農業生產、人口問題顯然是中國經濟史研究興趣相對集中的議題。二 經濟成長之研究:農業發展、人口增長與產業經濟的發展經濟成長(economic growth)是現代經濟學範式下經濟史的核心問題。長期以來,農業產出和人口數量被認為是評價前工業時代經濟成長的基本指標。而工業革命後,機器工業則成為衡量經濟發展水準的標杆。近年來,歷史時期GDP的跨國比較成為國際經濟史學界熱點,工資水平等新指標也開始被引入。在以“資本主義萌芽”為問題意識的經濟史視野下,研究的核心問題是生產關係,其預設是,中國“封建經濟”發展是否到了成熟乃至衰落階段,能否從中國歷史中觀察到生產關係從“封建”向“資本主義”的轉變的內在機制?從這一預設引申出的經濟史研究雖然也收集數據,嘗試對宋以來的土地生產做量化考察。但多數研究關注的是地權分配、地價、租佃率、土地產量與地租率等。20世紀80年代之前,也出現了一些優秀的農業生產力和生產量的研究,如陳恒力對《補農書》的研究。但是,這些關於農業生產成本、產量的研究,提出問題出發點,仍然是農業生產關係。2000年之際,李伯重在其博士論文及後續研究基礎上,反思上述研究路徑,批評中國經濟史研究中存在“資本主義萌芽情結”,將任何雇工及貨幣交換的現象都視為“萌芽”的觀點。他認為,跳脫“資本主義萌芽情結”的路徑,其一是要擺脫“歐洲中心論”,其二是應重視生產力的研究。李伯重進而將早期工業化時期的江南的經濟特質歸納為“斯密型成長”,亦即在市場擴張驅動下,通過勞動分工與專業化實現經濟成長。李伯重的研究在回應“資本主義萌芽”研究傳統的同時,與當時北美學界出現的關於中國與歐洲經濟發展“大分流”的論述相呼應。彭慕蘭的《大分流》一書2000年發表後,在北美學界引起兩方面的震動。一方面是社會學、經濟學等社會科學學者的強烈興趣,使得中國經濟史的研究溢出歷史學或東亞研究的範圍,在某種意義上成為近代社會科學理論的一個試驗場,具有跨學科的吸引力;另一方面則引起了研究近代中國農村經濟的黃宗智的激烈反駁,認為彭慕蘭等人錯估了江南的經濟產出。2000年之際李伯重的一系列研究中,基本沿用了彭慕蘭比較英格蘭與江南地區的分析框架。同彭慕蘭、王國斌等人的觀點相近,李伯重也將工業革命視作多種生產要素與生產方式的組合結果,因此江南與英格蘭只是由於生產要素與生產方式的組合配置不同,而走了不同的工業化道路,並非工業化或資本主義發展過程中的階段差異。這一觀點直接突破了此前中國史學界求證“資本主義萌芽”的理論預設,同時又為當時方興未艾的“加州學派”對中國經濟發展的估計提供了有力論證。

為了進一步論證早期現代江南的經濟成長,李伯重進而將注意力投注於從經濟總量著眼的生產力研究,其中最重要的成果是估算19世紀20年代之華亭—婁縣地區農業產量。李伯重將產量研究精細化至一個具體的時段,並從《浦泖農諮》記載的“昔時田有三百個稻者,獲米三十斗,所謂三石田稻是也。”推導插秧密度,以插秧密度作為土地品質的參考,由此估算不同品質土地的畝產,及總體的平均畝產。《浦泖農諮》由華亭人姜皋撰寫,刊刻于道光十四年(1834),1963年上海圖書館曾出版影印本,後收入《續修四庫全書》。此資料最早由民國時松江著名藏書家封文權收藏,1949年之後封文權將此書捐獻,入藏上圖。封文權購入此書時,已注意到其農業史的價值,曾欲重刻。上圖影印之後,20世紀80年代已有經濟史學者注意到此材料,李文治曾根據姜皋的描述估算道光時期的農業雇工經營,方行曾經據此估算農民消費。以水稻產量估算為基礎,李伯重此後的研究進而擴展至對GDP數據的估算。當試圖估算的領域超出種植業時,資料來自何處就是一個極大的困難。GDP研究中,李伯重對農業的估算仍以《浦泖農諮》為主要材料,而對農副業、工商業的估算,則大量依靠“滿鐵”慣調資料及20世紀50年代的調查資料。如他對漁業的估算,直接以1957年情況為參考。這樣的做法實在是受到材料制約而不得不採取的技術處理。評估農業成長的另一種取徑是利用大樣本數據建立截面數據並推演縱向數據序列。事實上,這是早期農業史研究中的基本方法。卜凱與珀金斯都曾經做過類似的嘗試。2012年前後史志宏的研究采選了2319個數據,多於此前的數個大樣本研究。該研究面臨所有大樣本統計的同樣問題,即史料中的的石、斗、升等重量單位以及畝、步、弓等面積單位存在各地不同的折算習慣及計量差異,史料中也有大量描述性記錄,如“二三斗”等。史志宏的處理方法是采平均數,並基於大數原則相信數據中的誤差可以相互抵消。彭凱翔評估了史志宏的數據系列與珀金斯、史志宏、郭松義、趙岡等數據系列之間的關係。彭凱翔認為,以上各組數據系列的相關性其實非常高,這部分是由於史料來源造成的,但一定程度說明各家對清代農業產量有相近的評估。但同時他也指出,從若干時段的截面數據建立連續的時序變化仍然是非常困難的。建立連續的畝產數據,以及由此評估經濟成長,即使從方法論看來,也存在很大挑戰。人口是評估前工業化時代經濟成長的最重要依據之一。2000年以來,中國人口史研究發生了突破性的進展,其代表是《中國人口史》六卷本的出版,該系列著作是復旦大學歷史地理研究所規劃課題的成果。就本文所討論的時段來說,曹樹基所著之第四、第五卷及侯楊方所著第六卷最為相關。《中國人口史》基本超越了此前所有歷史人口研究,成為迄今最可靠的歷史人口數據,是此後人口史研究的全新起點。

曹樹基估算明清時期人口的方法以何炳棣對人丁含義的研究為基礎。曹樹基的貢獻是首先驗證了洪武四年、十五年及乾隆四十年、嘉慶二十五年等多個時點的戶口數據質量,從而建立了可以利用人口增長率估算人口增長的截面數據。其次,曹樹基利用戶口比與性別比建立了較為系統的戶口數據質量檢驗方法。也即史料中記載的戶數與口數比值如果極大地偏離戶均5口的經驗值,就應當檢驗、校正數據,以及注意到戶口登記中存在漏報幼年女性的趨勢,從而校正數據,消除系統性偏差。基於人口數據研究,曹樹基提出了關於明清人口增長的四個基本觀點:(2)12至17世紀的長時段人口增長趨勢,北方是高速波動,南方是低速增長。(3)清代人口的“爆炸式增長”的實質是長期穩定的低增長率增長。(4)至少17世紀之後,中國人口增長已經陷入“馬爾薩斯陷阱”。中國人口增長是否進入“馬爾薩斯陷阱”?這直接影響到如何評價中國人口增長與經濟成長的關係,因而也是曹樹基與李中清、王豐等人的主要爭論。曹樹基認為,明清兩代中國人口經歷了一個長期低速增長的過程,人口增長已經造成了人均糧食供應減少以及生態環境惡化。其結果是出現馬爾薩斯所說的“事實性干預”造成人口劇減,此後又經歷一個恢復性增長週期。這也就是明末戰爭、太平天國戰爭造成的兩次大規模人口損失及其後的人口補償。李中清等認為,清代已經存在主動的人口抑制,清代中國並未落入“馬爾薩斯陷阱”,而且與人口增長相伴隨的是同樣顯著的農業產出增長。曹樹基批評李中清誤判了中國人口增長模式。李中清等擬合的從明代到清代的中國人口增長是直線增長,而曹樹基擬合的人口增長曲線則是由一個深波谷連接的兩個指數型增長。曹樹基認為李中清等忽略了太平天國戰爭造成的人口損失,明清人口增長應當是以此次動亂為分界的兩段指數增長。從現有數據來看,曹樹基等人的人口增長曲線應當是更合乎事實的。不過,曹樹基等沒有充分回應李中清、王豐所提出的中國人口行為問題。李中清認為,中國的人口行為更強調家族延續,因而長期保持高婚姻率。這樣的人口行為顯然是因為“戶”是中國經濟行為的基本單位,這與13世紀之後英格蘭出現的以個人為基本單位的經濟行為顯著不同。曹樹基等糾正了李中清對清代晚婚現象的誤判,即男性晚婚的主要因素是貧窮而非女性缺乏,但是對於“戶”作為基本經濟單位與人口行為模式之間的關係還沒有提出有力解釋。人口與經濟成長的關係是否有其他的衡量方法?Robert Allen與馬德斌等人的研究以工資為指標評估經濟成長與生活水平,指出了不同的研究方向。該研究選擇了北京、廣州、蘇州/上海作為觀測指標。《物料價值則例》、《工部軍器則例》中的北京雇工記錄、荷蘭東印度公司在廣東的雇工記錄,以及蘇州紡織業的史料是其構建工價數據的核心史料。這個工作的最終目的是驗證19世紀至20世紀初中國的人力資本價格是否是偏低的。與倫敦、阿姆斯特丹、立佩茲、米蘭以及京都/東京的比較證實了這樣的看法。並且數據還顯示出以北京為代表的華北工價整個19世紀非常穩定。這項研究最值得中國經濟史研究反思的是,18至19世紀的江南被視作中國經濟最發達的區域,而且在大分流的討論中也被認為與前工業化時代的英格蘭地區的成長不相上下,但是,這裡的工資水平不僅與北京相差不多,而且遠遠低於英格蘭與西北歐地區,與中東歐地區大致相同。如果工資水平是經濟成長的關鍵指標,那麼18世紀的江南的低工資水平與高農業產出共同構成的是怎樣一幅經濟成長的歷史圖景? 產業經濟的發展是近代中國經濟史研究中的重心。與農業經濟史的研究不同,20世紀90年代之前對產業經濟的研究更關注於中國市場如何受到外來資本與產品的衝擊,本土製造業如何在夾縫中生存,也即吳承明所論述的“中國式工業化道路”。2000年之前,產業經濟史研究主要關注的產業是紡織業、煤炭、鋼鐵以及鐵路。尤其是中國社會科學院經濟研究所編纂了一系列經濟史資料彙編及相應研究,這些是近代中國經濟史研究的堅實基礎。2000年之後的產業研究中,區域經濟的互動、鄉村手工業的工業化,以及裝備製造業形成了新的研究動向。但是,這些研究所關注的問題主要仍是在“中國式工業化道路”的延長線上。如前文所述,2009年之後,以區域為研究對象的論文有所增加。更多學者開始討論城市化以及區域城市格局形成中產業成長的作用。鐵路建設直接影響了長江三角洲地區城市格局,同時,長江三角洲地區鐵路網絡的形成,本身又是江南城鎮格局以及中外經濟互動的結果。重型裝備製造業在早期的經濟史研究中並不佔據顯著位置,但越來越多年輕的研究者將注意力集中於這一領域。研究興趣的轉移令人聯想到近30年來中國製造業的突飛猛進,以及至今國有企業仍然在市場中具有的獨特地位。事實上,20世紀中國裝備製造業研究的意義已經超出經濟史的範疇,在政治史與科技史研究中也是重要議題。這主要是因為國民政府時期資源委員會的特殊地位,以及1949年之後國家的工業化政策,這些對當代中國社會仍然發生影響。嚴鵬討論了戰略產業如何在國家主導之下發展。孫烈討論了水壓機製造與軍工業發展的關係。以上的研究主要都著眼於兵器工業,中國的早期重型裝備製造,也都是由兵器工業帶動的。這符合彭南生所說的“政府從國外直接引進先進的工業技術、直接創辦大型的機器工業企業,這是一條自上而下的,移植型的工業化道路。”新的研究中,對這類工業移植的道路評價更為積極,也更注重發掘其中的內生性因素。不同於以“經濟”自身為對象和注重總量評估的經濟成長(economic growth)視角,關注“經濟”與人類社會組織、制度的關係,形成了經濟史研究的另一個視角——結構。如波蘭尼所言,“經濟”、“市場”並非從來就是一個可以被獨立分析的領域,之所以今天經濟學、經濟史可以“經濟”、“市場”之名劃出一個相對清晰的學科領域,是因為我們經歷了一個“經濟”、“市場”從人類行為和生活整體中脫嵌(disembedding)的過程。就中國而論,這個脫嵌過程極為漫長和曲折,不但表現為經濟行為從家庭、社會生活中獨立出來,還表現為艱難地走出國家主導的貢賦經濟之路,即便今天也不能說已經完成。將脫嵌視作16世紀以降中國經濟史研究的中心範疇恐亦不為過。“資本主義萌芽”研究範式式微後,希克斯關於非市場體制經濟(習俗經濟和指令經濟)的討論和斯科特關於道義經濟的研究提供了新的思想資源。早在1990年,岸本美緒已經強調,應當從道義經濟的角度考察中國鄉村社會,後來又以賣妻契約及其司法裁判為例說明了契約、法律、倫理之間的“衡平性”。與她大約同時,陳春聲、劉志偉也提出清代經濟運作具有農戶經濟活動的非市場導向性和整體市場活動的非經濟導向性兩個特點。但他們的討論當時在日本與中國學界都沒有引起更多的迴響。直到彭凱翔最近的著作,才以顯著篇幅從經濟學理角度非常嚴謹地討論了傳統中國的習俗經濟(道義經濟)與“市場的嵌入”。

彭凱翔構建了中國道義經濟/地方習慣、市場原則(自由主義)以及政府法令之間的關係。市場原則的形成過程中,政府法令在實踐中主要尊重地方習慣,但同時,地方習慣幾乎沒有可能進入法律體系。這種關係的結果是:市場原則在地方社會中行之有效,但無法被整合為一個整體的市場原則,進而也沒有可能改變法律體系與政治原則。這正是西方法律體系引入之前,中國的市場與商業發展所面臨的困境。彭凱翔認為,習俗經濟被特定的權威所把控、擴大,將會進而製造出壟斷利益(如風水與地方士紳的關係)。同時,習俗經濟始終不能進入中國的國家權威與法律,“民間權威的利益主要是地方性的,對於跨地區的習俗形成缺乏興趣。”由此造成的結果是,習俗僅僅是地方性的,“地方官也難以徵引超過轄區的習俗,遑論推動他們的整合,以形成一般性的慣例。”彭凱翔因而將中國的習俗經濟歸納為“禮法專制”,即“以儒家教義為主的政治倫理在民事上體現為基於傳統或習俗的自由主義。”但彭凱翔同時指出,與韋伯所論相反,在清代中國“看起來非正式的習俗卻是依賴正式制度提供的空間和保障才成立的”,這一點“又使得它的人格化屬性其實非常弱”,與前近代歐洲的地方習俗不同。值得注意的是,彭凱翔的研究與歐中坦有異曲同工之處。歐中坦指出,中國的契約習慣最終沒有進入“帝國的隱喻”,也即意味著契約原則對政治領域無效。儘管沒有使用“嵌入性”的概念,歐中坦事實上表達了與彭凱翔類似的對中國市場習慣的解釋。秦漢以來,中國的跨區域流通市場都是以國家力量為前提形成的,國家也利用這一方式實現資源配置,這是中國經濟體制的一個重要特點。這個由歷代王朝及其正史定義為“食貨”的範疇,從宋代開始發生變化,尤其是明代中葉之後,明初所建立的實物財政體制發生動搖,賦役制度改革改變了市場行為主體的身份屬性,直接影響了資源配置機制,從而形成了脫離貢賦經濟體制的資本流動形式。劉志偉的研究論證了,隨著明朝國家以白銀作為賦役徵收的編派和支付手段,作為實物財政基礎和運轉機制的戶籍制度也隨之變質,里甲編制的“戶”由賦役供應單位轉變為登記財產稅收的帳戶,為鄉村社會中出現的各種自治組織和運作機制提供了制度基礎,在這樣一種新的制度基礎上,一方面以新的方式延續著貢賦經濟在貨幣流通和市場運作中的主導性,另一方面也為市場活動從王朝的編戶齊民控制體制中解脫出來提供了制度空間。從16世紀開始,一個越來越具有獨立自主性質的市場領域開始逐漸發育,市場開始緩慢地從政治權力網絡和社會體系中脫嵌。

市場整合、裹挾了分散的資源,彙聚成國家權力之外的一個資源集聚場域,而人、物、錢等橫向、縱向流動性的顯著增強便是這一過程最明顯的標誌。一方面,這為國家提供了新的資源攫取對象和途徑、以及借助市場機制達致財政目的的新手段:另一方面,也由於市場事實上成為可以與國家權力抗衡的另一股力量,國家財政必須面臨市場波動可能帶來的挑戰。從15世紀到18世紀,中國社會經濟實現了一個根本性轉變。從國家權力役使商人力量實現遠距離財政性物流(假如我們認為此種情況下存在所謂“市場”的話,那麼這就是一種嵌入與政治權力網絡中的市場),轉變為國家利用市場機制來達成目的。國家與市場的關係,不但是當代中國經濟改革發展的現實課題,也是中國經濟史研究的核心課題。隨著15世紀和16世紀上半葉的一系列賦役、鹽法改革,以及白銀流入、商業化,洪武型社會生產關係受到極大的衝擊。國家開始探索應對具有較高流動性的社會和市場的治理新技術,比如如何向資源密集的流通領域攫取財源,如何應對物價波動。礦監稅使、鹽引的國債化、鑄錢都可以看作這種探索的一環。而國家財政用銀,對外來白銀起到了巨大的吸納作用,似乎消解了本應發生的通貨膨脹。不過,財政上白銀收支與市場上貨幣量變化的具體關聯機制目前尚不清楚。18世紀,清朝形成了一套全新的財政經濟治理技術。一方面,它以稅額長期相對穩定的土地稅應對常態支出;另一方面,面對流通中資源量的擴大、積聚大量資源的大商人出現,國家在考慮徵稅成本前提下,在採取了定額稅收(關稅和鹽稅)與不定時命稅關監督辦差、鹽商報效相結合的方式,依靠後者調節解決皇室營建和戰爭軍費的不時之需。如果說明初抓住編戶是抓住資源生產環節,那麼18世紀國家對生產環節已經採取了包稅政策,而將重點轉向流通領域。19世紀後期,清王朝面臨著兩項新的挑戰。一方面18世紀建立起來的銀錢比價維持機制失效,造成了外省財政危機和社會動蕩。另一方面,因應於世界局勢,從洋務運動開始,特別是甲午戰後,國家開始學習施行一套新的“經濟政策”。中國的國家與市場關係的一個顯著特徵是,具有國家背景的資本參與市場競爭。最有代表性的是,出現了招商局一類“官督商辦”的企業。黎志剛等人對招商局的研究中,從官僚資本的角度理解這一問題。倪玉平重新解釋了招商局建立的過程,他認為洋務派建立招商局,直接原因並非解決漕糧運輸,而是為了借此籌集資本,建立國有航運與造船業。換言之,中國的國家資本最初參與市場時,具有意識形態的一面,並不純粹以利潤為目的,而是將此作為擴充國家實力的一部分。這一傳統深遠地影響了國有資本背景的企業的行動模式。現代中國的市場脫嵌過程,在抗戰爆發後發生逆轉,以資源委員會的建立為標誌,民國政府轉向國家資本主義和統制經濟。共和國建立後的高度集中的計劃經濟體制,雖然理念直接來自蘇聯,但具體執行班底中卻不乏資源委員會的舊部。直到1978年改革開放,市場從政治權力網絡中脫嵌的過程才再度重啟。格龍申科于20世紀初從19世紀60年代沙俄的研究中解釋後發展國家工業化進程,曾經提出一個假設:“一個國家的經濟越是落後,由旨在增加新生的工業部門的資本供給(此外,還為它們提供更少分權化的以及具有更豐富信息量的企業指導)的特殊的制度因素所發揮的作用就越大。一國的經濟越落後,就越是宣稱這些因素的強制性與綜合性。”對中國近世經濟的複雜曲折發展的研究,能否從有關市場經濟與非市場的制度因素之間關係的考察中,更新、修正經濟史研究的經典範式?我們對此寄予期待。經濟成長與經濟結構是經濟史研究中最關心的兩個進路,近20年來,兩個進路都出現了大量優秀的個案研究。就經濟成長研究而言,人們關注如何獲得更為準確的產量數據、人口數據,各家數據之間的差異也進而造成了對明清經濟走向的不同評估。近代工業研究也在“中國式工業化道路”既有的研究思路中扎實推進。經濟結構研究中,以市場與貨幣研究為切入點對習俗經濟/道義經濟的討論,以及國家與市場關係的研究,促使我們反思經濟史的根本問題:何謂市場?市場如何形成?經濟體系中市場體制與非市場體制如何糾纏整合?從中國近世至當代的經濟史中引出的這一反思,以及循此方向深化的實證性研究,或許可以超越中國史範圍,為重構一般的經濟史認識、經濟學理論提供新的核心議題乃至新的理論體系。

(原載于日本中國史學會編《中國史學》第27卷,朋友書店,2017年,第67-80頁。注釋從略。)

转自:写本文献学微刊

*转载文章若有侵权,请相关所有权者于后台私信联系删除,谢谢!

本篇文章来源于微信公众号: 金声木铎