近些年日记整理情况与未来展望

古籍是中国优秀传统文化的主要载体,从中华人民共和国成立到现在,党和国家一直重视古籍事业的发展。特别是近些年来,为了更好地增强文化自信、弘扬优秀传统文化,从国家层面出台了不少政策。如2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》;2022年4月,又印发了《关于推进新时代古籍工作的意见》(以下简称《推进意见》);2023年6月2日,习近平总书记在北京出席文化传承发展座谈会并进一步做出重要指示,古籍整理事业迎来欣欣向荣、蓬勃发展的大好时机。不仅经史类经典文献的整理硕果累累,以日记、书信为代表的私人史料整理与出版也蔚为大观,这些偏重私密化、细节化、现场感的史料,成为正史一个必要的补充。本文欲以近些年来的古代及近代日记整理为例,对其成绩、问题以及下一阶段的发展方向,略陈管见,就教于方家。

日记在明代得到长足发展,日本学者玉井幸助的《日记文学概说》(日本目黑书店1945年)统计了90种左右的明人日记,其中一些重要的日记如《快雪堂日记》《味水轩日记》《游居杮录》《徐霞客游记》《祁彪佳日记》均有整理本。

日记在清代可谓全面繁荣,现存大量日记也主要产生于清代。《中国古籍总目》著录清前中期现存日记近100种,道光之后现存日记600多种,其实据笔者不完全统计,道光以降至五四运动之前,就有1100多位人物留下日记。与之相应,清代日记的整理成果也颇为突出。道光之前的日记,已经整理出版的即有遗民日记如叶绍袁《甲行日注》、谈迁《北游录》、侯岐曾日记(收入《明清上海稀见文献五种》);理学家日记如胡具庆《甲初日记》《庚复日记》;名臣重臣日记如王际华日记、英和日记;研学类日记如陆陇其《三鱼堂日记》、吴骞《兔床日谱》、焦循《理堂日记》(收入《焦循全集》);纪程类日记如高士奇《松亭行纪》《扈从东巡日录》《扈从西巡日录》《塞北小钞》《蓬山密记》(均收入《高士奇全集》)、查慎行《庐山纪游》《陪猎笔记》(均收入《查慎行全集》)、姚鼐《惜抱轩使鲁湘日记》(收入《姚鼐诗文集》)等,种类相当丰富。但与道光之后的近代日记相比,仍是小巫见大巫,因为仅近十年出版的近代日记,就有上百种,超过了近代之前日记出版的总和,且呈现组织化、大型化、广泛化的特点。

组织化主要指国家层面的顶层设计和出版社层面的选题组织。就国家层面而言,全国古籍整理出版规划领导小组历来重视中长期规划的编制工作,至今已经出台了8个古籍中长期出版规划,《推进意见》也明确要求“坚持统筹布局,加强顶层设计和规划部署,确保古籍工作协调衔接、一体推进”。值得注意的是,《2011—2020年国家古籍整理出版规划》《2021—2035年国家古籍工作规划》里均有一定数量的近代日记项目;近年国家社会科学基金重大项目也立项了“中国近代日记文献叙录、整理与研究”(18ZDA259)。就出版社层面来讲,中华书局的《中国近代人物日记丛书》,从20世纪80年代启动,三十余年来,出版日记近40种;凤凰出版社从2014年开始出版的《中国近现代稀见史料丛刊》,目前已出至第十辑,共出版各类史料128种178册,其中尤以日记为大宗,达70馀种。岳麓出版社出版的《走向世界丛书》,20世纪80年代曾推出35种,2016年12月又推出续编65种,其中有数十种亦属近代日记。国家图书馆出版社近年则侧重影印近代人物日记,除单个人物外,还策划了几套大型丛书《国家图书馆藏抄稿本日记选编》(2015)、《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》(2017)、《清华大学图书馆藏稿钞本日记丛刊》(2019)、《近代史研究所藏稿钞本日记丛刊》(2020)、《湖北省图书馆藏稿本日记四种》(2021)。这些顶层设计和选题组织,有力推动了近代日记整理的发展。

大型化不仅指近代日记的系列出版已经呈现出可观的规模效应,亦指单个近代人物日记所呈现的体量。近代之前存世的日记,尚未发现超过百万字者;而到了近代,长达数十年、上百万字的日记屡见不鲜,如翁心存、管庭芬、何兆灜、曾国藩、杜凤治、郭嵩焘、柳兆薰、翁同龢、李慈铭、赵烈文、谭献、王闿运、萧穆、薛福成、缪荃孙、袁昶、叶昌炽、皮锡瑞、张棡、余肇康、郑孝胥、王继香、恽毓鼎、徐兆玮、黄秉义、蒋维乔、刘承幹等人日记,其中《杜凤治日记》、李慈铭《越缦堂日记》以及《余肇康日记》、《徐兆玮日记》、刘承幹《求恕斋日记》更达到了三百万字以上。

广泛化主要指日记作者身份的多样,近代日记作者的身份较之前代更加多样,官员、士子、遗民、乡绅、布衣、商人、学生、乃至家庭女性等都留有日记。尤其是旗人日记,为清代日记之特殊现象,有日记存世者竟亦有上百人之多,已经整理出版和正在整理的旗人日记,如满八旗的斌良、奕赓、额勒和布、祥麟、文治、恩光、那桐、绍英、那晋、豫敬、宝熙、载沣,蒙八旗的柏葰、倭什讷、倭仁、花沙纳、有泰、锡珍、荣庆,汉八旗的斌椿、尚昌懋、张德彝、左霈等,均以汉文书写,体现出中华民族的共同体意识和文化向心力。

近代日记整理和出版的热潮,主要是其存量丰厚的客观事实所致,同时也与人们观念上重近代轻古代有一定关系。近代距今未远,许多人、事、物皆有熟悉之感,是中国转向现代化的起步期,更容易引发人们的兴趣。但是,就日记整理和出版的整体布局来说,近代日记之外,还需要关注近代之外的日记。毕竟,一枝独秀不是春,百花齐放春满园。

尽管目前存世的古代、近代日记已经发现了上千种,但在存量以数十万计的古籍海洋中仍属小众。这样有限的资源,如果信息掌握不全或沟通不畅,很容易产生选题撞车和重复出版的问题。

如《汪荣宝日记》,有中华书局(2013)和凤凰出版社(2014)两种整理本;《潘祖荫日记》,有上海古籍出版社(2022)、中华书局(2023)、凤凰出版社(2023)三种整理本;《陈曾寿日记》,有凤凰出版社(2023)和湖北教育出版社(2023)两种整理本(湖北教育出版社命名《苍虬阁日记》)等;甚至数百万字之巨的李慈铭日记,浙江大学整理本将于今年推出,而中华书局的整理本据闻也将在近年问世。这些日记,因为出版时间邻近,整理者也都是科研机构和高校的学者,看得出并无抄袭问题;只是由于信息掌握不全,各自进行到一定程度时,才发现选题撞车;这时双方整理者和出版机构都投入了相当精力与资源,已经骑虎难下,只好各自将自己的项目进行到底。这种情况虽然情有可原,但到底有些令人可惜。

如果说此类重复出版尚属非有意性的遗憾难免,另外一类重复出版的性质则有所不同,更类于有意性的“编故事要钱”,主要表现在一些出版机构或策划者以某个较为宏大的名目(比如按身份、按地域、按时间、按主题等),搜罗一批大多已有整理本的日记,组织人手在短期内重新校点;或将已有影印本的若干种日记重新汇刊,借机申报大项目以获取高额资助。这种走捷径的做法殊不足取。因为现存日记,尤其是近代日记多为行草稿本,字迹辨识不易,不可能在短期内完成大规模的整理,匆忙上马的结果只能是粗制滥造甚或抄袭剽窃;至于重复影印,更属浪费。由于古籍整理的版权有时难以认定和有效保护,因此更需上级主管部门加强管理。如果对没有质的提高的重复出版予以鼓励和资助,不仅不符合学术评价的标准,而且会严重挫伤首次整理者的积极性。这种一味贪大、为项目而项目的现象,在整个古籍整理行业并不罕见,实不利于古籍整理事业的长期发展。

日记整理另外一个突出问题是缺乏精品和深度整理的品种。近些年来,随着国家层面相关政策的出台,以及出版社、学界的共同努力,古籍的深度整理和精品意识已经成为一种行业共识(“深度整理”相关说明参见周绚隆《扎实推进新时代古籍深度整理》,《中国社会科学报》2023年6月15日)。但是,深度整理和精品成果落实起来还有很大难度,这个问题在日记整理中表现得尤其明显,主要由于以下两个原因造成。

一是大量现存日记是稿抄本形态存世,有的作者生前即有散佚(如翁同龢曾在货郎担上买到一册何绍基早年日记,何氏听说后曾索取观看),作者身后散佚更为严重。即使存世,也常分散在不同的地方,搜集整理非常困难。比如笔者整理的《莫友芝日记》,汇集了中国国家图书馆、中国社会科学院文学研究所图书馆、上海图书馆、南京图书馆和台湾地区“国家图书馆”所藏稿、抄本。毛健、尧育飞整理的《何绍基日记》,汇集了中国国家图书馆、中国科学院图书馆、上海图书馆、湖南省博物馆、湖南省社会科学院图书馆、近墨堂等机构所藏何绍基日记稿、抄本。董婧宸、董岑仕整理的《姚觐元日记》,汇集了上海图书馆、浙江图书馆、常熟图书馆所藏姚觐元日记稿、抄本,出版后又发现湖北省委党校图书馆藏有姚觐元之子姚慰祖摘抄本,只好打算重印时再设法修订补入。而收集这些版本,不管对于整理者还是出版社,都增大了经济成本和时间成本,使一般人望而却步。所以有些整理者和出版社因陋就简,不求版本之全,只图简便了事,截取一个人物的部分日记整理出版,仅就版本一项,也难以精品或深度整理目之。

二是即使机缘巧合,获得了某人物存世日记的全部版本,但是由于稿本日记的书法常为行草,且多涂抹,辨识难度很大,需要整理者具有较深厚的学识功底和较丰富的整理经验。辨识已经如此不易,在此基础上增加深度,予以标校注释,做出索引,附录相关研究资料等,就更是耗时耗力之事。影响颇大的《恽毓鼎澄斋日记》,史晓风穷十年之力,始整理完毕。杨天石领衔整理的《钱玄同日记》,整理前后历时二十多年,杨先生直谓“难度实在太大”“可能是我这辈子做的最傻的一件事情”。今年浙江古籍出版社推出的《袁昶日记全编》,耗去了整理者朱家英六年的光阴;而吴钦根将在凤凰出版社出版的《谭献日记全编》,亦费去了他七八年的时间。尽管如此费时费力,但古籍整理尤其是稿本日记整理,其校勘如扫落叶,随扫随有,没有谁敢夸下吕不韦“一字千金”那样的海口。堪称精品的《杜凤治日记》,邱捷的整理花费了十馀年工夫,出版后好评如潮,但他精益求精,又用了一年半时间复查,找出一千数百处“应改正”和“可改善”的地方。精品之难,于此可见。

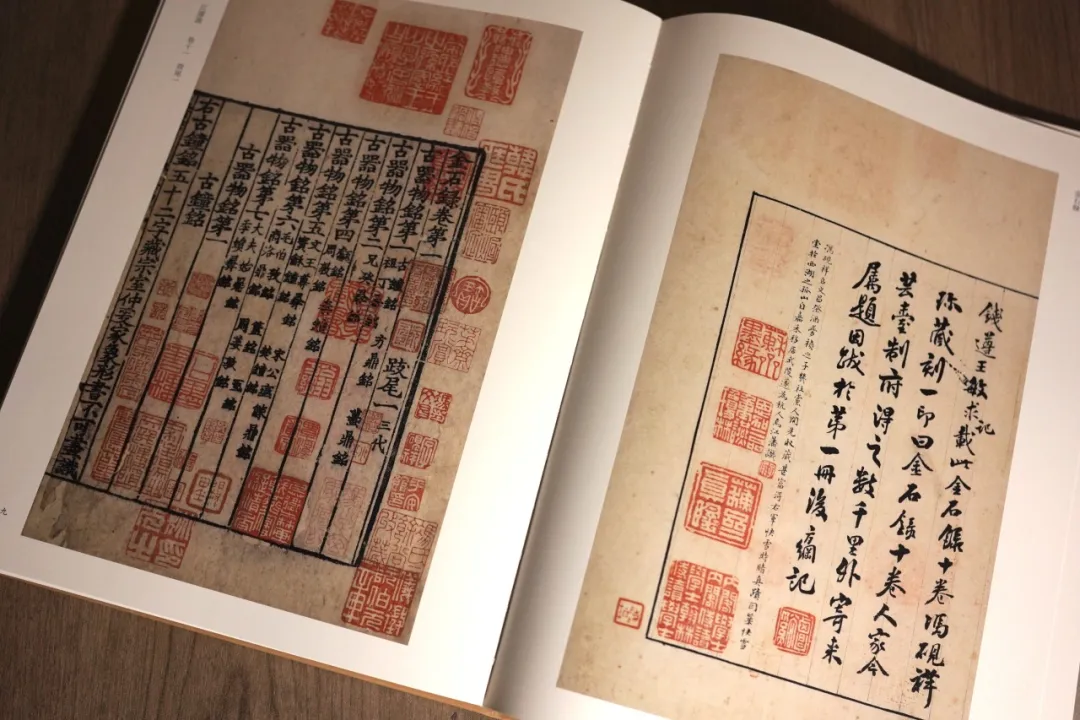

除了对日记内容进行识读、标校等方面的重新整理,影印也是古籍整理的一种方式,且在目前日记整理中占据相当市场。影印相对简便易行,因此如果能够有低成本获取底本的途径,这种方式也颇受出版社或出版商的青睐。从石印技术和照相技术发明以来,包括《四部丛刊》、《四库全书》系列在内的大量的经史子集、碑帖书画等古籍,都被影印出版,为中国文化传承和学术研究起到了不可磨灭的贡献。

但是,随着数字化技术的的飞速发展,古籍数字化资源库,正在成为文献整理的重要方式,其不仅可以节省劳动成本,而且能够更快捷和方便地为科研服务。因此,影印古籍尽管从原来的石印、照相、去色印刷发展到灰度印刷、彩色印刷,其实已经来到了瓶颈期,看似光彩,享受的却是夕阳馀辉。较之数字化古籍,影印古籍不仅定价高昂,且挤占有限的物理藏书空间,如果不能精心设计,突显独特价值,势必会逐渐被诸多古籍数字化资源库所取代。

一个简单的事实是,在“中国基本古籍库”、“雕龙”、“鼎秀”等大型古籍资源库中已经收录的古籍,恐怕不会再有多少出版社对之有影印的兴趣。更值得注意的是,海外诸多图书馆以及中国国家图书馆、上海图书馆等公益服务部门,正在陆续免费开放自己的古籍数字化资源库,且不断降低阅读的技术门槛,进一步压迫了古籍影印出版的空间。以中国国家图书馆为例,它通过“中华古籍资源库”在线发布馆内外古籍及特藏文献影像资源达十馀万部(件),包括一些版本和文物价值较高的珍本善本、名人批校本等;而且它采用web浏览的方式,免注册登录,不给看书设任何技术门槛,可以直接在线阅读,也可以在线比勘多种、多册古籍;可以设置放大镜,以便局部细看,也可以配合截图软件截屏,以便研究学习。省时省力,极大推动了古籍的普及和传承,推动了学术和文化的发展,实是功德无量。这些,是任何大型古籍影印项目也难以比拟的。

影印古籍的出路在哪里?就日记文献而言,未刊稿钞本日记是各收藏机构珍视的资源,也是目前数字化覆盖率最低的文献类型之一。在影印古籍的瓶颈期,稿钞本日记的影印一定程度上可以化解藏用矛盾,为深度整理提供坚实基础。随着越来越多的日记被公诸于世,从侧面也可加快推进稿钞本类文献的数字化速度。因此,未来一段时期内,稿钞本日记类文献的影印仍是必要的。就古籍整体而言,影印也会从粗放型、简单化逐渐走向更高的专业性和学术性。在数字化不断加速的新时代古籍整理工作中,稀见尤其是稿钞校本文献的刊布、高端仿真制作和个性化定制,可能会成为古籍影印的趋势。

不仅影印古籍,重新识读标校的古籍整理也遭受到来自数字化的巨大压力。OCR文本识别和文字转换技术的不断提升,很大程度上可以取代手工录入文字;古籍自动标点技术的不断研发,使那些只做简单人工标点的整理越来越显得鸡肋。比如北京爱如生数字化技术研究中心开发制作《中国谱牒库》,系专门收录历代谱牒类典籍的全文检索版大型古籍数据库,分为家谱编、年谱编、仕谱编、日谱编,日谱含日记、日录、日谱、日札等,其中收录近代日记二百多种,可以左图右文逐页对照,同时配备检索系统和功能平台,方便全文检索和提取信息,展示了计量化研究的广阔前景。如果只是将数据库收录的这些日记提取出来,利用古籍自动标点技术予以标点,再做简单的校对处理,其价值和意义将非常有限,某种程度上属于一种用技术伪装学问的“古籍伪整理”。

不过,由于大部分近代日记属于书写潦草的稿本;且个人书写习惯和行草字体的变化多端,现有的数字化技术尚不能对其进行有效的文字识别,因此稿本日记文献的整理短期内尚属无忧,且是避免被数字化覆盖的有效方式,值得重视。日记整理的未来方向之一,应该是优先选择一批学术价值高、流传稀少以及数据库难以识别的稿钞本日记,做有难度和深度的整理。即不仅在版本收集和辨识标点文字上要花费较大工夫,而且要撰写有学术深度的导言和附录相关年谱及研究资料,并且尽可能做出人名索引,提升整理的学术附加值和含金量,使之最终成为能够传世的精品。

对于日记整理,笔者曾提出过“二全”“三度”原则(张剑《中国近代日记文献研究的现状与未来》,《国学学刊》2018年第1期),颇受学界同行认可(见漆永祥《考据与救世:晚清学政江标日记和信札研究》序言;黎数《古籍整理研究》,《学术月刊》2023年第9期),兹进一步思考和概括如下:

所谓“二全”,指搜罗版本要全面,整理日记要全息。同一人物的日记,其版本类型可能各不相同,有的是在同一时间段有不同的版本,有的是不同时间段造成的多种版本,少搜罗一种版本,往往意味着日记某一时间段的缺失,因此要争取同一人物日记在时间段和生命史上的最大完整性。对所搜罗的版本,应强调全息式整理,即将日记中所有的文字或版面信息,尽量忠实地整理出来,如天头地角的文字,能够辨析出的涂抹之处,他人的批注等,以往的整理往往避难就易,对搜罗到的日记做摘编或部分整理,但研究者的需求千差万别,彼所弃者,焉知非我之所欲。选择性整理,可能会带来误导和新的遮蔽。至于要不要在“二全”基础上出精华本、专题选编本,那是另一问题,与“二全”原则并不矛盾。

所谓“三度”,指创新度、难易度和重要度。创新度主要指整理对象是否首次整理;或虽非首次整理,但整理者的成果在前人工作基础上有重要创新等。难易度主要指整理成果是繁难整理还是简易整理,其中繁难整理属于深度整理,包括底本和校本的文字艰深,内容专门,不易点断;底本和校本的字体潦草,涂抹较多,不易辨识;点校之外又有较富学术含量的笺注、校证、疏证、集解、附录(如年谱、索引、研究数据等)等。重要度主要指日记作者影响力及日记内容价值的大小。

创新度提倡首次整理,很大原因是为了避免宝贵学术资源的浪费,同时也符合《推进意见》“有针对性地做好整理研究和编辑出版,防止低水平重复”的要求。不过有的人物日记虽有整理本,但存在较多缺憾,有必要进行升级换代,因此创新度原则也提倡通过深度整理来推陈出新。岳麓书社2023年版的《湘绮楼日记》,改正了1997年版错讹1200多处,但仅停留于文本校勘,没有做人名索引、文本笺释之类的深度开发,在创新度上稍令人感到遗憾。中华书局2020年版《赵烈文日记》,较原来岳麓书社的整理本,不仅改正文字及标点错误颇夥,且增加了《落花春雨巢日记》六卷内容,又有长篇学术性的前言和人名索引;浙江古籍出版社的《袁昶日记全编》,上海人民出版社的《蒋维乔日记》,均据稿本重新整理,较之前摘录本的字数有成倍或数倍的增加,皆可谓“在前人工作基础上有重要创新”。

难易度的提出,很大原因是为了增强古籍整理的学术含量,避免很快被人工智能技术取代。笔者和徐雁平、彭国忠主编《中国近现代稀见史料丛刊》时,就非常提倡整理那些字迹辨识不易的稿本日记文献,以提升这套丛书的学术价值。稿本日记文献的整理虽然难度大、成本高,但生命力相对长久,不易为数字化技术所覆盖。

重要度的提出,很大原因是为了给现存日记的整理,定位出优先顺序。比如有些日记虽然从未有人利用,字迹也很潦草,似乎颇有创新度和难度;但是其人物代表性不强,日记内容也较为单薄,这样的日记并非不需要整理,但在整理次序上应让位于那些重要度更高的品种。

必须注意的是,重要度原则需要辩证看待,所谓的优先顺序只是用来描述各项内容的相对重要性,而重要性可以随着条件的变化而变化。比如那些看起来似乎不太重要的中小人物日记,有时会因学界的介入和关注而变得重要起来。刘大鹏日记就是一个显例,刘大鹏本是一般的乡绅,但其《退想斋日记》摘编本由山西人民出版社于1990年印行后,逐渐成为学界研究的一个热点,乃至国外学者都有研究专著出版。《中国近现代稀见史料丛刊》里收录了不少这样中小人物的日记,日本学者八百谷晃义对此评价说:“在近年的日记史料整理方面,江苏省凤凰出版社《中国近现代稀见史料丛刊》作出了不可忽视的贡献。……该丛刊目前已刊行的文献中,半数以上都是日记。其中有著名人物的日记如第五辑的《袁昶日记》、第六辑的《江标日记》等,也包含因与特定历史事件相关而广为人知的日记,如有因记载戊戌变法相关之重要信息而闻名的第四辑《唐烜日记》等。虽然人们已经知晓这些日记的存在,但它们往往以稿本的形式藏于各地图书馆,或仅被大型影印本如国家图书馆编《国家图书馆藏抄稿本日记选编》全六十册等收录,并非便于利用的材料。相形之下,《中国近现代稀见史料丛刊》的出版意义重大,其收录的单行本不仅添加了标点,价格也较便宜,这对作为外国研究者的我们来说尤为值得庆贺。该丛刊的一大特征是在著名的日记之外也包含很多小人物的日记。”(《日记史料与中国史》,日文版《大学出版》2022年第131号)随着时间的推移,这些中小人物日记的影响力也许会慢慢显现。因此,未来的日记整理,不仅要优先关注大人物,也要对中小人物投入相当的关注,哪怕其文献散佚严重,仅留下数年甚至数月数日的日记,将之整合编观,都是有意义的。站在人民史观的立场上,历史正是由这些芸芸众生创造而成,他们的重要度,和我们的发掘整理有着密切关系。

伴随整理原则的确立,奖励机制也应逐步完善。前者着眼点在于如何评出精品,后者着眼点在于如何激励和促进精品的产生,后者是前者有力的支撑体系。如前所说,日记文献的一个特点是手稿较多,整理困难,需要投入的时间成本和经济成本都较高,如何激发整理者的积极性?目前古籍行业虽有自己的评奖和评先进的机制,但是由于得不到整理者所在单位的充分重视,在科研成果认定、职称评审、人才待遇等方面比较吃亏,这显然不利于更多优秀人才投身古籍工作。

笔者以为,解决这个问题的关键之一,在于能否将古籍行业的成果、课题和人才称号,与目前社会普遍认定的奖励等级、人才称号等做一连通和对接。如果能由上级主管部门牵头协调,将“国家古籍整理出版资助项目”认定为国家课题或省部级课题;将“全国古籍出版社百佳图书”认定为省部级奖励;同时开展严格的古籍整理与研究优秀人才评选,将之与国家级或省部级人才挂起钩来,这样定能极大激发学者们整理古籍的热情。哪怕目前条件所限,不能一步到位,也不妨逐步推进,先做试点或部分挂钩。人是生产力的主体,想要维护古籍整理事业健康长远的发展,将《推进意见》等相关政策落到实处,就必须重视人才奖励机制的建设。今年全国政协会上,中国社会科学院刘宁委员的提案《进一步完善古籍工作项目评价与人才奖励机制》,给出了类似建议,可资参考。

以上述说,有的已非单独面对日记整理而言,而是就整个古籍行业而论。希望笔者的管见,能够起到愚者一得的微末作用。

特别说明

1、本公众号所发布的所有内容皆用于学术交流,不做商业用途,不代表本人观点,转载会注明出处,若有侵权,请联系后台删除,编者会在第一时间处理。

2、本公众号接受出版史、书籍史、阅读史与知识史相关文章或内容投稿,由公众号编辑排版发布,有意者可以通过后台联系。其他合作也请通过后台联系。

3、转载本公众号内容请标明出处。

本篇文章来源于微信公众号: 书籍史与阅读史