华南边疆开关与区域贸易格局变迁

赵海涛

近代,贸易对口岸城市及其腹地的发展有着很大影响,口岸与腹地的互动促进了区域经济社会的变迁。目前,关于此问题的研究主要集中在沿海及汉口等口岸。而对广大内陆、内河诸多区域性口岸的研究却稍显不足。这些区域性口岸处于沿海大型口岸的腹地,是其二级市场,但又形成自身的腹地以及市场网络,扮演着中介的角色,有着地域性的特色。随着位处广西华南边疆的北海、龙州、梧州、南宁先后开关,各口岸之间亦产生动态经济关联,正是此种经济互动引发区域贸易格局变迁,因此探索各埠间的动态经济状况对于华南边疆社会经济变迁研究更有意义。目前,学界注重的是各埠外贸状况的个案研究,对口岸之间、口岸与腹地之间的经济关联,以及与区域外口岸之间的贸易关系进行整体考察的则相对较少。文章利用海关资料、地方文献等史料对近代华南边疆广西各商埠之间贸易的变化及互动关系进行梳理,以探寻该区域的贸易发展规律,并对其产生的原因进行考察,以期作为“港口—腹地”理论模式在内河、边疆口岸研究中运用的补充。

北海合浦港是古代海上丝路起点之一,中南、西南地区的货物可从此转运出海,往东南亚、南亚各地。汉代以后,东南沿海港口得到长足发展,北海偏居一隅,远离沿海主航线,且与内地没有直接水路相联,运输不便,因此合浦港的区位优势日渐丧失。

梧州界临广东,处西江、浔江、桂江三江汇合之处,扼广西内河出海之咽喉,自古即为岭南军事重镇。西江横贯两广,“两粤地相唇齿,梧为粤西门户,形势实雄”。“北自漓江建瓴而下,西则牂牁及郁合为巨浸,绾毂三江之流,而注之大壑。故论西则桂林为堂奥,而苍梧为门户;论东则南海为腹心,而苍梧为咽喉,控上游而据要害,其指顾便也。”独特的地理位置决定了古代梧州的政治、经济地位。

早在2000多年前,南越赵佗建王城于苍梧,通过西江与古夜郎及巴蜀贸易。汉元封五年(前106),交趾刺史罗宏移治所于广信,此后梧州一直为岭南政治、经济和文化中心,商业贸易甚为繁荣。两宋时期,广东盐输入广西,年销售量达6万箩,主要由梧州转运。梧州以西江为纽带联结往来客商,成为粤西物资集散中心,郁江上游之纺织品如纺子、僚布、蕉葛等均经梧州运销各地。随着商品经济的发展,货币流量增大,宋朝在梧州设监铸钱,“梧州元丰监每年铸钱18万缗,产量居全国第三”。

明清时期,广州对外贸易日益繁荣,在广州的辐射之下,西江沿岸城镇贸易日渐繁荣。明代,梧州属广西布政使司梧州府,为府、县治,商品经济蓬勃发展,已有木帆船往返梧州、香港之间,商运水路形成。“苍梧开府,雄镇一方。多珠、玑、犀、齿、毒瑁、金翠,皆自诸夷航海而至,故聚于粤之东,其楩、楠、杞、梓、金、锡、藤葛,则产于粤之西矣。”清前期,梧州成为西江最大的内河港口,广东土布、丝绸及食盐等大宗货物逆江而上,西江中上游地区土特产则顺流而下,由梧州转运广东。乾隆二十二年(1757),广州一口通商,全国货物云集广州,云、贵、川、湘、桂货物沿西江水网东下,梧州到广州的商路完全代替了经北海合浦转广州的海上运输线。因此,梧州商业日益发达,士商萃集,百货出入。时任广西巡抚陈辉祖道:“梧州,粤西一大都会也,据五岭之中,开八桂之户,三江襟带,众水傍环,百粤咽喉,通衢四达,间气凝结,人物繁兴,形胜实甲于他郡。”

米谷东运是两广贸易的最大宗。明清时期,广东商品经济发展,粮食种植让位于经济作物种植,弃农从商现象日益增多,“粤东产米无多,向藉西省接济”。因此有不少广东商人溯江而上,前往广西购粮,“自浔、梧达于南宁,皆东方泛舟之役所必至”。西江上游水浅,需用小船载运,过梧州则换大船,因此素有“八桂门户”之称的梧州成为西米东运的中转站和必经之地。梧州戎圩米谷贸易最为繁荣。广西素有“一戎,二乌,三江口”之称,戎圩居于各商业圩镇之首,米谷交易旺季,戎圩每天交易可达二三十万斤,粤商每次汇集约100余艘船,每半月运一次,每艘船可载重1万斤左右,以至于出现“日斜谷埠才减价,小艇如梭密往还”的情景。繁荣的米谷贸易成为梧州城市贸易经济的主要行业。

食盐是除米谷外梧州又一大宗贸易。广西用盐多取自广东沿海,用船经西江运达梧州,再转售广西各地,滇、黔、湘部分地区所需粤盐也从梧州转运。明清时期,每逢盐运季节,帆船满载食盐逆西江而上,络绎于途。清雍正二年(1724)广西引盐改归官运官销,雍正十年(1732),准于额准数额之外,由官方“买备盐二万四千包,盘运梧仓存贮”。乾隆二十五年(1760),广西盐法改由官盐商办,但官方鉴于“梧州乃两省适中之地,各埠盐船转运之区。若一概停其寄贮,恐一时转运不及,应请将梧仓原贮盐一万包之外,再行备贮盐二万包,以备西省各埠缺盐接济之用”。

繁盛的米、盐贸易为政府提供了巨额税收,促使梧州常关设立。明景泰三年(1452),设盐厂于梧州,以征收盐税。成化六年(1470),“总督韩雍请立关,榷盐、木诸货”。正德十六年(1521),在梧州东关下设盐关,亦称盘盐厂,单独对运销之食盐征收盐税。清袭明制,在梧州设关征税,梧州及下属各县共设大小关卡23处,关税由地方官征收。康熙五年(1666)委梧州知府兼收关税。乾隆二年(1737),两广总督鄂尔泰奏请在梧州设盐运分司一员,办理“督征课饷,配运盐斤,稽查夹带,巡缉私枭等项事宜”。乾隆七年(1742),“专委梧州同知就近办理,嗣于乾隆九年颁给盐务同知关防”。正德十六年(1521),梧州盐关征银12 991.379两,清初每年抽收杂税10976.814两。雍正四年(1726)四月,令梧、浔二府确查征收数额,并派廉洁干员监督,每月尽收尽解,所收税银逐年增加。雍正八年(1730),以雍正七年额收银47828.02两减1000两定为永远经赋。乾隆三十三年(1768),梧州知府吴九龄征收正额税银56765.159两,盈余9937.139两。

税关设立,往来货物都要在此通关纳税,作为商品流通的重要载体,梧州常关以城市为依托,推动了区域之间商品的交流,也促进了梧州商业的发展。乾隆十九年(1754)以后,云南每年由西江浮运滇铜10万千克至广东,换回粤盐170万千克。贸易使梧州经济行业得到长足发展,此时广西重要城镇基本的商贸行业有苏杭什杂行、土产收购行、手工业作坊、典当行、水面行、交通运输行,以梧州和戎圩的行业种类最齐,规模最大。道光以后,梧州开始出现较大规模的经纪行和百货批发行,专营柴薪的经纪行就有十余家,“每年运出的柴有一千几百万斤”。禽畜、桂油等也是西江帆船贸易的大宗货物,源源不断沿江运往广东销售。

两广一衣带水,广西受广东影响较大,商业皆以广东为导向,形成“无东不成市”的经济格局,而梧州是西江贸易线上的重要中转地。税收的增长是商品经济发展的主要标志之一,嘉庆年间,三江汇流的梧州府年征杂税银71 650两,居全省第一,黔、郁两江交汇的浔州府52 636两,居第二位,桂江流域的平乐府7523两、桂林府5461两,郁江流域的南宁府3032两。从梧州常关关税的增长以及地方税收的增长可看出梧州贸易之发达。

总之,梧州因其地理位置优势,明清时期在广州的辐射下,成为珠江三角洲经济圈西段最重要的贸易中心,以及广西最大的口岸城市。而北海直到嘉庆年间才逐渐形成村落,未通商时“距离商场半里”,此时梧州无疑为广西华南边疆地区的贸易中心。但是进入近代,由于战争导致西江商路阻塞,梧州一度丧失贸易中心的地位。

北海合浦港因泥沙淤积而衰落,港口逐渐向南流江入海口的北海港转移。进入近代,北海贸易逐渐发展,特别是光绪三年(1877)开关后,取代梧州成为广西华南边疆的贸易中心及重要的货物转运站。近代局势的变动、便捷的海上交通和税制的变化共同推动了北海的复兴。

鸦片战争后,列强通过走私向尚未通商的粤西内河腹地渗透。道光二十五年(1845),葡萄牙人开始以20艘头艋定期往来于北海、澳门。此后,外国商船纷纷到北海贸易,“在1846年里,来自西南地区的北海、会豪和静北等地的舢板(木船),开始了对香港的繁忙的贸易”。19世纪50年代,桂东南农民起义不断,其主要活动区域就在西江中下游的桂平、濛江、藤县等地。咸丰四年(1854),天地会罗华观、梁培友数次攻打梧州。咸丰七年,梧州被围3个月,破城后繁华的梧州毁于战火。“红巾匪乱,西江梗塞,凡广西之北流、郁林、南宁、百色、归顺州、龙州及云南、贵州之货物,均由澳门用头艋船载运来往。”外国货船定期从香港等地驶到北海,走私鸦片、布匹、花纱等土货,北海成为外商云集之所。同治二年(1863),清朝准英轮暂停北海,用民船上下货物。同治十年(1871),清朝设立北海常关,规定“所有为外国人装载货物的中国华南地区的舢板,如欲从中国的任何港口驶往香港,必须在去香港之前首先在北海或广州报关”。海上交通和贸易的发展,促使北海成为粤西的商业中心,北海成为西江航线受阻的受益者。

除了战乱的短暂影响外,关税过高成为制约梧州贸易发展的关键因素。清朝为增加收入,在西江遍设关卡,民船贸易要缴纳高额的常关税和厘金。曾任北海关税务司的马士认为北海开放的一个重要原因就是为了避开珠江由广东到广西再到云南等地的贸易路线,因为这个贸易路线上厘金关卡众多。其中广西自咸丰八年(1858)在梧州开办厘金始,到同治十年(1871)全省有厘金关卡86处,最多时有113处。广西百货厘金税率为值百抽二,仅广西境内货物进出口至少需要过4道关卡,总税率达到8%以上。除缴纳厘金正税外,额外加抽也很严重。光绪七年(1881),梧州税局“在额征、盈余之外设立加抽经费名目,均收银而不给票,嗣经众商合词禀请停止,虽准予减半加抽,而所抽之数仍与正税相等”,这就等于又加了一倍税金。部分货物由西江运入龙州“厘金重叠,到此价值较之香港或五六倍、七八倍之多”。《光绪十六年龙州口华洋贸易情形论略》,茅家琦等主编:《中国旧海关史料1859—1948》商人为减少成本,关税较低的北海便成为货物运输的主要选择。

咸丰五年(1855),西江商路梗塞,滇黔桂之货皆从北海出入,“那时,北海无税关,只设有一卡,货物运输多是澳门用的头艋船,免征赋税。直至同治八年(1869)设常关,开始征税,进口棉花、洋药(鸦片),出口沙纸、八角,均抽厘金,其他则免抽税”,此时是北海贸易兴盛期,每年关税收入7—8万两白银。同治十三年(1874),粤海关报告指出,洋货从广州进口沿西江运入内地比在北海进口纳税要高出一倍多。北海商务因此得到发展,“店铺不下千余间,大中商号约四五十家”。广西浦北的瓷器畅销广州、雷州、琼州等地,北塞、张黄的铁器销往南洋,合浦的烟花爆竹在东南亚享有盛誉,武利的白糖、钦州的赤糖销往上海、香港,钦州、防城、东兴、安铺的海味也经北海销往广州、香港,土货云集,为北海贸易提供了充足的货源。洋货多供应高、雷、廉等地,亦有部分运往滇黔桂三省。

光绪二年(1876),中英签订《烟台条约》,次年北海设洋关,按照《海关税则》,中国进出口货物一律“值百抽五”征税,实际只征收3%—4%,而且按照光绪十二年(1886)《越南边界通商章程》,北海关进口货物减税五分之一,出口减三分之一。光绪十三年(1887),《中法续议商务专条》规定,滇、粤通商口岸货物出入法属越南北圻减十分之四征税。北海低税率吸引了大量的外商,仅光绪十五年(1889)倾销货值达330多万关平两,廉价收购土特产约130万两。而同期海防港征收货物进出口税率却高达30%—50%,光绪十年(1884)之后,“凡往云南省之货物俱由北海采办”,由海防转云南之货改向北海,北海贸易逐年畅旺。

落后的帆船运输同样制约着梧州贸易的发展。梧州开关前,西江尚未开通轮船航运,帆船速度缓慢,从梧州到香港需要10天以上才能往来一次。轮船的应用对北海贸易的发展也起到不可忽视的作用,此时香港、广州经北海入广西腹地要比经梧州达南宁一线更为便捷,南宁及以西地区的货物亦由北海进口,“轮船进出,北海亦称便易”。北海开关之初,货物俱用帆船装运,光绪五年(1879)英国“海南”轮首航北海后,轮船接踵而至。轮船运输安全、快捷、经济,帆船航行香港一次,轮船可往返三四次,虽然轮船运输受到抵制,但“楔子的尖端已经打入,外贸中的帆船运输要从它的最后及最坚固的堡垒中被排挤出去了”。光绪六年,北海入口轮船达到105艘次。光绪十一年(1885)以后,外国轮船开始占据各航线的垄断地位,货运速度提高,节约了时间和成本,加快了商品流通。光绪十五年(1889),北海关报告“近五年生意逐年增盛”,其中原因之一是“自澳门、江门来之夹板船比从前减少一半,其向所载之货现多改载轮船”。

口岸与腹地处于互动状态,口岸地理位置、与腹地间交通状况、口岸税率等都是影响腹地建构的重要因素,而腹地的广度和发育程度则会影响口岸的贸易发展。梧州和北海有着共同的潜在腹地,而二者处于不同的贸易线路上,必然在贸易上产生竞争。虽然梧州在开关之前的贸易额无法统计,但在近代北海崛起之前,滇黔桂三省货物主要通过西江经梧州运输。而在北海开关后,进口“货物多系恃往广西南宁府转运云贵两省销售”。光绪十五年,北海进口“棉布一半,棉纱三分之二运往云南省销卖”,“呢羽有三分之二运往南宁府,在广西、云南两省销卖”;出口方面,广西腹地的桂皮、八角、花生油等多由北海出口,梧州腹地容县所产生丝5400斤也由北海出口。

西江上游南宁府及以西、以北地区原本为梧州腹地,却被北海“占领”,梧州腹地被挤压在桂东北桂江、贺江流域。北海港作为廉州府各属地及广西南部货物集散地,将货物转运西江沿线各地,将粤西、广西、云贵连接起来;洋货经北海入钦州,再转南宁,销往云贵,同样云贵、广西土货亦由南宁转运钦州,再用民船海运北海集中出口。

龙州地处中国西南边陲,位于左江上游。光绪十三年(1887),中法签订《续议商务专条》,龙州开关,光绪十五年(1889)设立海关,监管对越南贸易,龙州成为西南边疆与海外商品交流的通道之一。

梧州开关前,经北海进入广西腹地较西江便利。而法国极力想打开从越南进入中国的通道,得到在广西的贸易利益,认为没有铁路“生意决难畅旺,欲商务振兴,须嗣铁路工竣”。于是,在光绪十五年开始筹建谅山到龙州的铁路,试图改变以往滇、黔、桂商人经过北海往来南宁以西地区及滇、黔的原有商路,使其转向海防—龙州一线,其目的“非为越南、龙州生意起见,实欲流通北海及广西、云南货物”。然而,中越边境群山连绵,导致龙州至谅山的铁路建设进展缓慢,“初言一年成功。查现在仅成六十里,云再须一二年始可告成,但照现时工作,恐两年亦难筑妥”。

龙州的腹地仅限于广西边境和左江流域的明江、宁明、上思、雷平、镇边、靖西等县,腹地十分狭小。而且龙州山区较多,历来贫穷,人口仅20000人,市场潜力小,龙州百姓除了购买生活必需品外,并没有多余的钱财购买其他货物。进出口货物虽不纳厘金,但需雇人力挑运,费时、费力、费财,“当地商人发现从香港经北海再通过陆路运输入广西转龙州购运洋货更便宜,从海防经东京到龙州每100斤货物需要7美元,而同样数量的货物从北海运到龙州只需3美元”。由海防进口龙州的货物,先要在海防纳税,后在龙州纳税,特别是海防关税高达30%—50%,因此整体比由北海进口的货物关税高一至五倍,捐税成为比礁石和险滩更坏的障碍物。

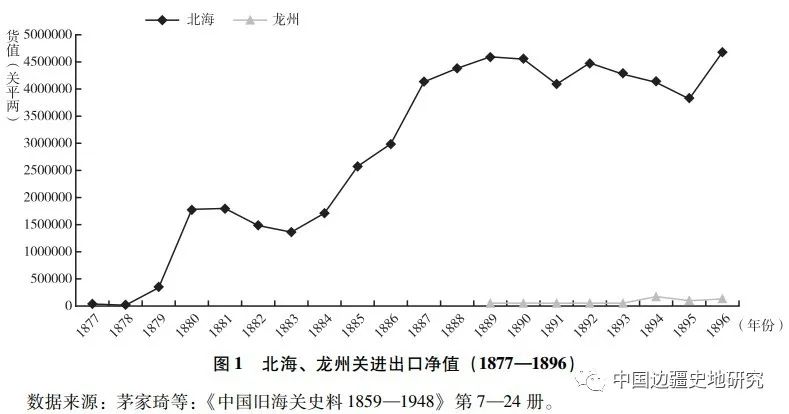

龙州开关后,有一部分洋货由海防而入龙州,北海进口的花纱、呢羽,出口的锡板、八角均有所减少。但是由于腹地条件以及海防关税所限,龙州贸易发展处于一种低水平状态。龙州进出口贸易最多的为光绪二十年的153 133关平两。因此,龙州开关虽为华南边疆贸易开辟了新路径,但龙州作为北海腹地的中介市场,并未动摇北海的贸易地位,无法对北海的贸易地位形成竞争。

此时,西江尚未通航,梧州贸易是由常关管理的内地贸易。咸丰七年(1857),梧州毁于战火,档案卷宗也毁失无存,常关贸易不可考,只知关税由梧州知府包征包解。因此,只能从所征税额管窥其状况。光绪二十七年(1901),海关50里内之常关改归税务司监管后,查明“梧厂向来额征正税银六万八千七百五十两零,又额外盈余银三万两”。可知,在海关监管前梧州常关常年额征银68 750两。常关贸易额则资料缺乏,只知雍乾年间,定为从价征税5%,但各关税率不一,有学者认为当在3%—6%,若以5%估算,梧州常关贸易额在137.5万两左右。

前述北海常关征税在7万—8万两,以此估算,北海常关贸易额至少在140万两。而开关的前20年,北海关贸易大致呈逐年上升趋势。光绪六年(1880)是北海关贸易的第一个高峰,进出口货物净值达1748160关平两。到光绪二十二年(1896),北海关贸易发展又达到了一个高峰,进出口货物净值达4685138关平两。

两相比较,北海洋、常两关贸易额远超梧州。北海无临近口岸的竞争,自然是“洋关开,抑又更旺”。北海港真正成为广西华南边疆贸易的门户,辐射中南部分地区和广西大部、云贵一部,成为两广、云贵物品和国外制造品的交易通道,也是滇黔桂三省与沿海地区的贸易市场,货物进出多取道北海。

然而,光绪二十三年(1897)梧州开关,广西南宁、云贵往来贸易循西江而下,北海失去了往日的优势。光绪二十五年(1899),法国租借广州湾作为自由港,粤西高州、雷州、廉州及广西的玉林、博白、陆川等县货物亦由广州湾运销。这极大地挤压了北海关的腹地,北海商务日形衰落。北海的复兴是近代中国区域经济中心由传统的政治经济中心向通商口岸转移的一种体现。

光绪二十三年,开关为梧州贸易再次繁荣发展带来契机,梧州地缘优势得到发挥,新开启的轮船运输加强了内外贸易联系,新税制规避了西江的重重关卡,加速了货物流通,促进了贸易发展。同时商业、运输业得到极大发展,使梧州具有了更大的辐射作用。梧州对外沟通粤港,对内辐射滇黔桂三省腹地,重新确立其贸易地位。

晚清时期,梧州的衰落固然有战争的因素,但也体现出列强对我国华南边疆的经济掠夺与竞争。梧州开关前商人利用轮船从海路将货物从珠江口运往北海,但是“洋货由北海转运广西,其水路仅到钦州,由钦州改包,须人力挑至广西,故脚费较繁”。而且广西陆路向来不靖,南海海域更是海盗出没,商人要忍受海、陆盗贼的双重抢掠。因此,北海与滇黔桂三省腹地的交通联系并不十分便利。北海之所以复兴实因梧州受战争影响、西江帆船运输落后,外加北海“本口向来所有厘捐消耗等项较于别口稍轻”。

早在咸丰九年(1859),英、法兵轮就曾驶至梧州探测航道,认为西江上游具有极大的航运价值,轮船可直达滇桂边界的百色。英国多方设法,“欲于西江一带开埠通商”。光绪二年(1876),英国强迫清朝开放北海。光绪十三年(1887),法国与英国竞争中国西南市场,强开龙州、蒙自,将广西、云南纳入其势力范围。英国为对抗法国,要求增开梧州为商埠。日本在甲午战争后也希望梧州开关,以攫取更多利益,但李鸿章借口“梧州土民向来最恨外人,万一开口,易滋事端,地方官实难保护”予以拒绝。光绪二十二年(1896),英国在缅甸问题的交涉中,以要挟手段“请开西江”。次年2月4日中英签订商务专条,将西江沿线之梧州、三水开为通商口岸。梧州开关。

西江在华南边疆交通运输中具有重要地位。“西江之水,渊博广大”,梧州“船只往来尚无阻碍,夏天大船亦可驶入本埠,水涸之日,船之食五尺水深者亦可到梧”,“数百年以来,货物必屯于此,然后为之散售所售之处,亦不一而足”。经历兵燹之后,虽广西商人仍多有到此办货者,唯航运未通、关税甚高,影响贸易发展,但开关后,梧州的先天优势得到极大释放,贸易迅速崛起。

光绪二十三年梧州开关后,西江通航,轮船可直达梧州,西江商路成为商人们首选的运输线。轮船运输对梧州商贸中心地位的确立起了重要作用。光绪二十四年(1898),海关颁布《内港行轮章程》,轮船亦可驶入内地港口贸易。光绪三十年(1904),海关颁布《西江通商章程》,轮船可在西江各口岸往来贸易,并指定暂停口岸、上下旅客处所16处。光绪三十三年(1907)南宁设关后,梧邕间亦可通航轮船,并设定藤县、平南、江口等11处为暂停口岸,自此轮船逐渐深入西江上游。各种轮船、拖船、帆船可以往来行驶于西江的各个支流,将运达梧州的货物快捷地分销滇黔桂三省,梧州的腹地范围因此扩大到整个西江流域以及滇黔两省。正如梧州关税务司报道,“梧州乃西三省所必经之地,出入货物自然道经此口”,进出口贸易大都由梧州报关纳税,轮船可以航行,方便货物运输。

另外,梧州开关后进出口货物只需要缴纳正税和子口税便可畅行内地。“梧州开关以来,商人之所盼望者,皆如愿以偿,开关尚未一月之久,洋货入口陆续加增,至今仍未稍减,实因经新关完税之后,便免各等厘金、杂税”。因此,梧州开口通商后,其贸易很快超越北海,居广西华南边疆口岸首位。1937年,总税务司颁布通令,“特准直航于广东、江门、三水、梧州间之轮船,按内港行轮章程行驶,上述各口岸视同内地,上述轮船所载土货予以免征转口税”。通过梧州转口的货物税率进一步降低。

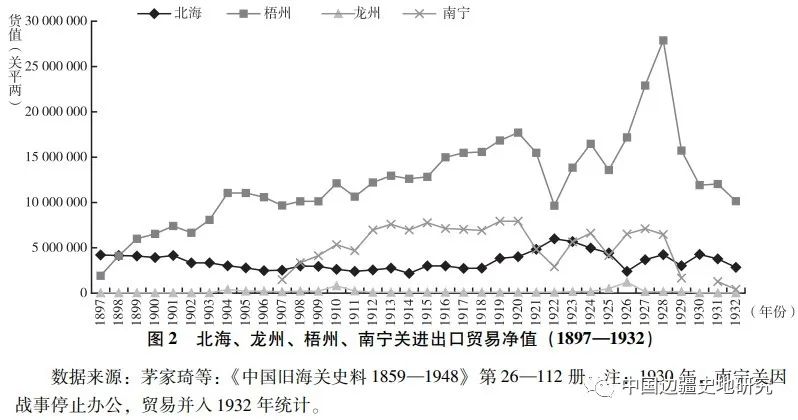

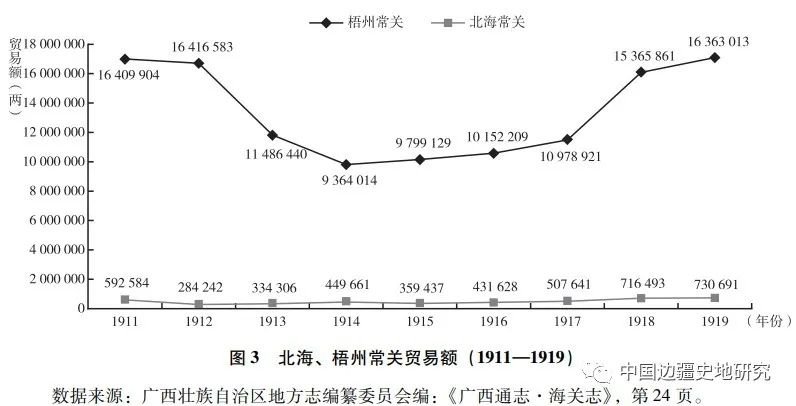

开关后,梧州的贸易净值不断增加,北海港的贸易量逐年下跌。光绪二十四年(1898)梧州关贸易净值迅速蹿升到4 214 808关平两,超过了北海的4 166 059关平两,此后一直都远在北海之上。光绪二十五年(1899),梧州进出口贸易净值比上年增长了45%,达到6 123 242关平两,其中土货出口增至约193万两,洋货进口增至约411万两,土货进口约9万两。北海常关贸易亦逐年下降,梧州常关贸易额也远在北海常关之上,以1911年至1919年为例,见图3。

梧州关进口货物,除了部分运往桂林、柳州、南宁、百色销售外,也有一部分转销到云南、贵州两省。“云贵两省所用洋纱向由本省(广西)转运”,“广西、云南、贵州、广州四省亦由本口(梧州)领内地单运货前往,尤当以广西、云南二省为巨擘”。滇黔桂三省土货汇集梧州港,进而转运运往粤港澳。八角、八角油、牛皮俱由南宁、百色而来,赤糖由庆远(属柳州)而来,白糖由南宁而来。牛皮原由北海出口,梧州开关后转梧州出口。土药由云贵运来,“每年约二万二千箱,计重八千二百五十担,其中六成系云南土,四成系贵州土,俱是运往粤东销售”。以往北海腹地南宁以西、以北地区则成为梧州腹地。梧州“下通粤港,上接滇黔桂,百货之转输悉假是途,为枢纽,为广西第一商埠”,成为西南地区与东南沿海以及国外贸易往来的重要通道。

口岸的开放为地方商业和贸易带来了更优惠的税率、更便捷的交通方式,促使各口岸腹地的重新建构。相比北海,梧州拥有更加优越的地理位置,梧州开关抵消了北海的贸易优势,因此在两者的腹地竞争中梧州开始占上风,梧州的腹地基本可以囊括整个西江流域;而北海的腹地在梧州的挤压下大大减小,只坚守着北部湾沿岸及其内河港汊地区,大致以南宁、横县为界,形成了南北对峙局面。

广西南宁、郁林地区原来由北海进口的货物,则部分改由梧州进口。对于运入广西内地,特别是南宁、玉林两地之货,商人之间展开竞争。梧州海关税务司报告:“广西省入内地货物,梧州、北海两口贸易商人实争先恐后,虽然如此,亦不过于南宁、郁林,如是此二处所用之洋货,有于梧州买者,有于北海买者。由梧州买者,南宁多而郁林少。由北海买者,观去年贸易册,则南宁少而郁林多。”梧州关分流了南宁以上地区原由北海进口的货物。

光绪三十三年(1907),南宁开关对于梧州与北海之间的贸易竞争影响并不是很大,其腹地主要为南宁以西地区,与梧州腹地重复,而且南宁也在梧州关辐射范围内,此情形与龙州关相似。南宁开关后贸易量增加,而同期的梧州关的贸易量也保持着增长趋势,并没有因此而有大幅下降,而且南宁进出口货物亦有部分经梧州转口。南宁关的设立并没有对梧州的贸易地位产生多大的影响,梧州关贸易量远超南宁关。在该四个口岸中,梧州明显处于优势地位,其贸易额完全凌驾于其他三口之上,广西华南边疆贸易中心北移回归梧州,梧州成为仅次于广州的西江最大的外贸港口城市,被誉为“小香港”。

梧州地控三江,乃两粤咽喉,历来是兵家必争之地,战争对其贸易影响较大。20世纪20年代初,两次粤桂战争给梧州带来了灾难,1922年对外贸易降到9 779 710关平两,接近光绪三十三年(1907)的水平(本年进出口货值为9 663 395关平两)。此后逐渐恢复,1928年达到27 942 671关平两。1929年至1932年,蒋桂战争,梧州一度被粤军占领,贸易下滑。此后又逐渐恢复。抗战时期的特殊情况使广西华南边疆贸易格局又一次出现大变动。

1937年,北海、龙州、梧州的贸易相较上年都大大增加。1938年,广州沦陷,西江航线东段受阻,梧州的对外贸易受到严重影响。由于国民政府通过法属越南补充战略物资,与越南相邻的龙州的贸易额飞速上涨,龙州成为抗战的重要“输血管”。1939年,日军为切断桂越国际交通线而侵占南宁,梧州和北海贸易都大大缩水,而龙州作为华南边疆地区唯一的对外交通枢纽,贸易量进一步提高,达到94 041 624元。1940年7月,日军侵占龙州,中越贸易瘫痪。日军退往越南后,法国当局封闭越南边境,龙州进出口贸易货值开始衰落,但仍居广西首位,直到1942年。龙州贸易在抗战期间的短暂发展虽然是受战争影响的非常规发展,但它对支撑中国抗战物资供应、稳定社会经济起到了重要的作用。龙州受本身的经济发展、地理条件、辐射范围等因素的限制在正常情况下,难以与其他口岸竞争。

梧州开关后,在对外贸易的刺激下,人口增长、工商业发展、交通航运业发展,促进了梧州本身市场的发育,自身经济得到前所未有的发展,而西江流域的贸易网络的架构表现为受梧州的吸引。梧州城市本身市场的发育及商业发展也为其贸易地位的重构奠定了坚实的基础,使之成为华南边疆地区的商业中心、金融中心、航运枢纽。

梧州开关后,贸易地位的确立为其提供了内在支撑和可以依托的商业环境。平码业在梧州开关之前最早在梧州下属的苍梧县戎圩开设,光绪二十三年(1897)梧州开关,广东商人到梧州推销工业、手工业品,采购土货,各洋行输入的洋货大都通过平码行居间代理买卖,促进了平码业的发展。1921年平码行增加到20多家,1925年增加到40多家,抗战期间一度达到五六十家,1948年更是发展到130多家。随着平码业的发展,银钱业也在梧州出现。1904年有官、私银号9家,1927年仅私号银有35家。抗战期间,中央直辖银行和其他省办银行相继在梧州设立分行,开展业务。银行业发展,为梧州商业的发展提供了资金保障。

梧州开关后,云贵鸦片涌入梧州,刺激梧州市场出现畸形繁荣。清末,土洋鸦片汇集梧州,梧州每年征收鸦片税高达11万两白银。民国初年曾一度禁烟,但1915年西南诸省讨袁护国,军队包运鸦片以谋军饷,鸦片业在梧州复活。新旧桂系为扩充军事实力,鼓励云贵鸦片经过广西运往各地,并提供武装保护,抽取过境税,每100斤征收纹银230两,仅梧州每年征税达35万两。鸦片营业额大,资金需求大,不仅与银钱业、平码业等关系密切,而且形成一大行业,并成立了专门的同业公会“联安堂”,处理行业中的各项事务。1926年到1935年,梧州鸦片经营商户有三四十家,还有二三十家吹烟馆,加上为吹烟馆提供服务的小店,成行成市。1935年,梧州销售鸦片烟土达六七千万两之多,营业额一亿元以上,鸦片业成为梧州发展最为兴旺的行业。

梧州开关后,外国商人在梧州开设“义和”“仪孚”等航运公司,经营航运。光绪二十四年(1898)始,航商纷纷投资,“造驳船专往梧州贸易。该驳船则用大力之拖船拖带新造之船,俱浅于食水,虽遇水浅时亦可处行”。往来西江各埠和港、澳等航线的船只与日俱增,从此梧州客货轮船昼夜开航,呈现一片繁忙的景象。据统计,光绪二十五年(1899)出入梧州港的轮船2651艘,吨数达140 258吨,帆船363艘,46 474吨,合计3014艘,186 712吨。从1904年到1919年,梧州进出口轮船就有56 419艘,104976万吨,而同期的北海进出口轮船为4077艘,总吨数仅为26625万吨,只及梧州的四分之一。梧州进出口船只吨位长期占广西总数的90%以上,也远超南宁、龙州,成为西江航运枢纽。

开关促进了梧州经济的发展,增加了其在区域市场中的向心力,进而使梧州与腹地之间的经济联系日益紧密,形成几个连接西江流域农村与梧州的中级货物集散市场。梧州主要经济腹地西北起滇东、黔东南,南到南宁、玉林一线,东到粤西的新兴、四会、罗定等地;有桂平、贵县、贺州、桂林、柳州、南宁、百色、龙州、罗定、新兴等核心中介城市,受广州、香港等大市场的引导,利用西江航路的便捷交通,出口货物均呈西北—东南走向。梧州开关直接带动了整个西江流域市场网络的形成,逐渐形成了三江归流,以梧州为中心,以沿江各主要城市为中介的结构有序、层次分明、呈扇形铺开的市场体系。

地处浔江之滨的贵县,为西江中段货物出口之总汇。光绪二十四年(1898),始有汽船航行贵县至梧州,此后中外商人开始经营梧贵航线。1931年,“往来梧贵线之华船甚为繁多,只数、吨位较十八年份(1929)激增三成”。长期航行该线的轮船有2—3艘,进口货物主要有棉布类、电油、纸烟、火柴、纸料、铁器。1936年,进口货物总值2 139 000元国币,“入口货物先至贵县,复散出兴业、玉林、永淳、横县、宾阳、上林、迁江各地”;出口最多为米,次为生猪,再次为赤糖、生牛、黄豆、鸡鸭、药材等,总值4 703 000元,这些货物多来自南宁、宾阳、横县及附近乡镇,畅销西江下游及粤港澳一带。

桂平位于黔江、郁江交汇之处,水路有电船、轮船西通贵县、南宁,北达武宣、柳州,东出梧州,为两河货物必经之地。桂平江口出口谷米来源为濛墟、白沙、下湾等地,1934年达1300万市斤,鸡鸭出口年约180余万市斤。入口煤油,有专门代理亚细亚、美孚、德士古三家火油公司的商店独家推销,1931年前年销一万五六千封。棉纱入口约100包,价值4万余元。煤油、棉纱俱由上海、广州经梧州运来,销往濛墟、下湾、白沙等地。

柳州水陆交通便利,柳江上通湘黔,下达桂平、梧州。1905年,有2艘轮船往来柳州与桂平江口,并与梧州衔接。1913年有“坚固新式煤油干汽船三艘,载运货物直接毕达”。此后“燃烧柴油之电船在西江上游及柳州贸易者日渐增多”。柳州陆路交通也十分发达,公路东通平乐,西通大塘、庆远,北上长安,南达武宣。柳州出口以油、米、木材为大宗,木材多来自黔东南的古州、榕江与广西三江,销往南宁、桂平、梧州;米主要来源于柳江上游的庆远、长安,贵州古州也有输入,主要销往梧州及广州、香港等地;土药则主要由贵州而来,由长安、庆远入柳州,然后运往梧州、广东,每年达1000多万两。入口食盐,由北海、梧州分别运入,平均每年可销售4000万斤,多销往庆远、长安,其余棉纱、药材、煤油等由梧州、桂平运来,运往柳江上游地区和贵州。

南宁上接左右江、下达港粤,民国时期是广西省会,与梧州之间有轮船往来,1912年,常川往来轮船有8艘,1921年则多达31艘。出口货物主要来自左右江及附近各市镇,主要运往梧州及广州、香港等地。米来源于左右江及横县、永淳、贵县等地,牛皮来源于附近各地,熟烟丝则来自武鸣一带,土药多来自云南和贵州经百色、庆远运来,“云南土药运来本口每年约有三千箱之数,贵州土药有五千箱上下”。入口以日用必需品为大宗,如棉纱、棉布、煤油、食盐等,此类大都复出口转销百色、龙州等地,再转运云贵。

此外,玉林棉纱由上海转运梧州而来,煤油由梧港船运至北流转车运来,药材由梧港运过藤河经容北而来,都分销下属各县。桂东北地区进口货物由梧州沿桂江而集中于平乐,然后可转运抵桂林,再经全州过灵渠可达湖南,出口货物则可用民船载运至平乐换装轮船直达梧州出口。同样,轮船沿贺江而上可达贺县、八步,两地出产锰矿、锡矿等可直接运往梧州集中,然后运销广州、香港。粤西肇庆、封开、都城、德庆、信宜、罗定等县亦可通过陆路将货物运抵梧州后用轮船装运出口。

云南、广西左右江地区的进出口商品皆以南宁为中转站,柳江流域以柳州为中介,广西中部则以贵县、桂平为中转站,最终汇集梧州,进而运往港粤。衔接梧州与各个中介城市是便捷的西江航线及陆上交通网。各个中介城市则通过西江支流外加部分陆上交通线,将辐射范围拓展到了更加偏远的墟镇、乡村。因此,近代广西主要县市、商业墟镇基本都是依水路排布。

腹地是口岸背后吞吐货物和旅客集散所及的地区范围,经济腹地一般由出口货物的供货地和进口货物的销售地组成。其包括两个层次,一是港口货物可以直达的周边地区,为直接经济腹地,二是港口货物需要中介港口转运的较远地区,为间接经济腹地。梧州开关后,随着梧州与滇黔桂三省腹地经济联系的加强和交通、邮电网络的日益稠密,梧州与腹地之间逐渐形成以梧州为导向,通过密集的交通网络逐层衔接,构成相对完善的市场体系。大量洋货进入梧州,除了在梧州及其周边直接腹地售卖外,还沿着西江及其支流分销滇黔桂三省及粤西部分地区。同时土货也通过各级市场聚集到梧州,区域内商品的流通以百色、柳州、桂林、南宁、桂平、贵县等核心城市为中介,形成以梧州为中心的扇形集散体系,进而形成以梧州为中心的西江经济圈。

梧州关的贸易状况不仅受自身腹地经济、社会状况的影响,还受贸易对象口岸广州、香港的贸易状况影响。开关以后随着中外联系的不断扩大,梧州与广州、香港的埠际贸易联系得到加强,影响着区域经济社会的变迁。

梧州、广州一水相连,梧州早在开关前就与广州有着繁盛的帆船贸易。历史上,广州久为中国对外贸易的重要口岸,而西南地区货物主要通过梧州转运广州。西江流域的土产如大米、桐油、桂油等以梧州为中转港,运往广州。道光二十三年(1843)广州开关后,华洋货物云集,广西对外贸易多依赖广州中转,梧州与广州之间的贸易关系进一步加强。梧州在近代受广州影响极大,社会经济发展皆以广州为导向。梧州在开关前与广州之间的贸易往来虽然难悉知,但“数百年来,货物必屯于此,然后为之散售”,“未开关以前贸易亦甚旺,且广西全省商人多有到此办买洋货,木排与米谷亦由此出口”。时人杨恩寿曾谈论:“步行市廛。此邦土物浮华,大有粤东风气。”

虽然,梧州长期与广州保持着紧密的贸易关系,但这种贸易转运关系也是随着历史的发展而变化,经历了紧密与疏离的转变。19世纪50年代,由于农民起义导致地方政局不稳,西江商路因此衰落,梧州与广州之间的贸易关联也一度中断。而苛捐杂税更加剧了这种疏离。咸丰五年(1855)夏,广西巡抚劳崇光命顾棠在梧州开办盐厘。此后,厘金在广西推广,同治十一年(1872)全省厘金关卡达86处。次年裁撤部分关卡,仍有59处,厘金税率一般为2%,但遇卡抽厘,往往高达6%—8%,有些地方也有高达20%。而且广西抽厘分出山、过境、落地三种,按量征收,商人大受其害。光绪四年(1878),御史邓华熙奏请免除广西运往广东的谷米厘金,称:“自厘捐既设,广西米贩不前。十余年来,所销外洋米价少则七八百万金,多则竞至一千三百余万两。夫以内地之资财,不能互相流蓄,任令大利之趋于外洋,窃恐粤省之银日耗、民日穷而势日弱,此则广东之隐忧也。”而税吏巧立名目,中饱私囊,“局员等蒙混侵吞,差役勒索阻遏,以致物价腾贵,商民俱困”,严重影响两广正常贸易。因此,北海、龙州开关后,广西出口土货多有转往该两处。

光绪二十三年(1897)梧州开关后,轮船通航,而且纳税只“值百抽五”外加子口半税,梧州与广州之间的贸易往来逐渐紧密。米谷仍旧是梧州出口广州的大宗货物,光绪二十三年由梧州常关出口广州米谷约有1200万担;靛蓝则由玉林出产,由梧州转运三水、佛山、广州;广西盛产桐油,广州商人也多到广西采办。近代梧州与国内口岸之间的贸易以广州为主。光绪二十三年,梧州土货出口到通商口岸有74 573关平两,主要是三水与广州,次年为96 822关平两,光绪三十一年(1905)为353 565关平两。而洋货进口自国内口岸的,光绪二十三年有26 893关平两,次年为37 675关平两,此后并无多大增长,光绪三十一年为24 159关平两;土货进口来自三水与广州,光绪二十三年为47 394关平两,次年为145 758关平两,光绪三十一年则达460 908关平两。可以看出,开关后,梧州与广州之间的贸易联系日益加强。

光绪二十三年(1897)梧州开关后,梧穗线是西江下游主要航线,华洋商人纷纷投入该线航运,轮船数量不断增加,竞争异常激烈。宣统元年(1909),常川往来梧州与广州之间的轮船有5艘,1921年为7艘,另外尚有散拖、汽轮、拖渡、驳船。据统计,1938年以前航行梧穗线的散拖汽轮先后有59艘。梧穗线散拖汽轮不定期往来梧州、广州之间,由柳州出产扎成木排的杉木,桂江、浔江沿岸的竹子扎成的竹排,先由人工放运到梧州,再由轮船托运至广州;柴薪则由木帆船或人工小艇运到梧州,再由拖渡运往广州等处。上行散拖汽轮所拖带之货物主要有盐和煤,粤盐运抵梧州后分销湘滇黔桂三省。

近代香港是东亚贸易网络中重要的中转港,华南地区主要以香港为贸易对象。香港与华南、西南地区主要通过西江轮船运输保持着密切的经济联系。梧州开关后,与香港产生直接贸易往来,双方贸易不必再经过广州转运。作为梧州的主要贸易对象,与香港贸易直接关系到梧州贸易的发展状况。梧州开关后,进口香港洋货长年占进口总额的97%以上,土货出口长年则占90%以上。

梧州开关后,香港对梧州的贸易影响极大。洋布、棉纱、火油等洋货是滇黔桂等地日常所需,而由于远洋轮船吨位较大,难以直接进入西江内河,因此外洋商品只能先运到香港,再转小轮船运入西江,在梧州报关后分销西南腹地。梧州出口货物除运往广州、三水,“并无别处运往,只运往香港,欲其兴旺,亦只于此项期望而已”。由于梧州口岸轮船“至远仅抵香港,西省商人所运之洋货均系在香港购买,即土货出口亦或直运香港或至广州转运香港”。

梧州关进口洋货主要为滇黔桂各地日常消费品。洋布、棉花是梧州历年进口的大宗洋货,“此棉花多由印度转香港而来”,洋布“价值廉而外面可观,系天下各国之下等人均为喜悦,该布如不昂贵,可于中国常售,洋棉纱亦然”。而滇黔两省所用洋纱也多由梧州转运,数量不断增长。光绪二十四年(1898),由香港转运的印度洋纱有62 000担,次年则增长到89 000担,“若非道路梗阻,运棹不灵,则进口之数尤不止此”。煤油也是梧州进口的大宗商品,广西以往用花生油点灯,但花生油少且贵,因此“点灯现多用煤油代替”。光绪二十五年(1899),煤油由香港进口265万加仑。宣统元年(1909),香港转运美国煤油进口148万余加仑,苏门答腊煤油有191万余加仑,比上年均有加增。

桐油为梧州出口大宗货物,光绪二十三年(1897)“桐油往港共四千六百余担,多作油船、油木器之用”。1916年,桐油出口63 297担,比上年增加31 721担,专为制造颜料、油漆之用。光绪二十四年(1898),“糖出口亦甚兴旺,闻出口往香港转运上海不少,与北边之糖亦无分高下”。禽畜也为出口香港的重要商品,主要做肉食之用。宣统元年(1909),红牛转运香港的有17 894头,生猪由轮船运往香港的有25 777头,鸡鸭鹅由轮船载运的有1 769 015只,其中多运往香港。柴薪也是梧州出口香港大宗商品,1915年有906 929担,1916年猛增到1 221 454担,“香港因煤缺乏兼之价昂,故柴价虽贵而需用犹繁”。另外,广西出产的稀有矿品如锰矿、锡矿、锑矿等皆为战略物资,多运往香港然后转运国外。

轮船贸易使梧州与香港之间的贸易关系更加紧密。光绪二十三年,梧州开关后,外商怡和洋行、太古洋行、省港澳轮船公司联合在梧州设立代理行办理运输业务,其“亦有直往香港轮船”,正式建立了梧州与香港之间的直接贸易。宣统元年定期往来港梧航线的轮船共有8艘,计2499吨;1910年为9艘,2708吨。1912年,“新添华旗轮船三艘来往梧港”。1914年,往来梧港的轮船有13艘。1919年,除轮船外,往来的驳船(拖渡)也日益增加。1921年,行驶港梧航线的轮船达17艘,除此之外尚有拖渡若干。轮船运输的发展促进了梧州与香港之间贸易的发展。

梧州与香港之间的贸易关系也出现紧密与疏离转变。全面抗战爆发后,由于日本封锁,“珠江口所有进出水道,亦均闭塞,无法航行”,“以致常川往来香港与梧州之华籍船只一律停航,只余英籍轮船五艘,维持交通”。全面抗战期间,梧州与香港之间的直接贸易基本断绝,直到战后才恢复,1946年进出口贸易额15 367 057 000元,1947年为43 644 135 000元。1947年8月,梧州关由总关降为粤海关梧州支关,归粤海关直接管辖,梧州与香港贸易必须经过广州转口,直接贸易断绝,梧州关进出口贸易也因此大受限制,1948年进出贸易仅为678金圆。由此也引发了1949年初粤桂关于梧州复关的争议。1949年3月底,国民政府行政院将梧州支关升为分关,可以办理对外贸易,但此时国民党军队不断溃败,1949年10月14日梧州解放,解放军接管梧州关,旧梧州关的历史终结。

总之,近代广州、香港作为西南地区口岸埠际贸易的重要对象,与梧州之间的贸易关系密切。梧州作为西江贸易的中转站,是香港、广州的二级市场,接受其贸易辐射的同时,又辐射滇黔桂腹地。梧州开关后,轮船运输的便捷、快速加强了梧州与滇黔桂腹地的经济联系,滇黔桂腹地通过西江便利的交通可达梧州,进而与富庶的珠三角地区建立贸易关系,更进一步加强了腹地的构建。从而形成以香港、广州为龙头、以梧州为颈,以滇黔桂地区为尾腹的贸易格局。西南地区—梧州—粤港的区域市场网络得以形成,而梧州则加强了西南、华南地区和粤港澳这两个不同的经济区域的贸易联系。

海洋时代到来,轮船和商品将世界连为一体。广西华南边疆在近代也被卷入资本主义世界市场。北海、龙州、梧州、南宁先后开关,为区域经济贸易发展提供了契机。由于开关时间不同,四埠在不同时期对区域贸易格局产生不同影响,促使华南边疆地区贸易中心经过了“梧州—北海—梧州”的变迁。

这一变迁既是英法两国商业博弈的结果,也是帝国主义全球扩张在中国的反映,双方在中国西南、华南针锋相对,英开关北海,法开关龙州、蒙自、思茅;英即开关梧州、腾越、三水,法国则强租广州湾。而清朝不断丧失利权,名为“以夷制夷”,实却丧权辱国,加深了中国边疆的危机。由于西南、华南各口岸的开辟,海关势力也深入偏远的西南、华南边疆。

开关促使腹地交通改善,通过埠际贸易加强与外界的联系,加强了不同区域之间经济的关联,资源得以合理配置,腹地土货经口岸中转,输往上级市场,而洋货则反方向运往腹地各级市场。口岸贸易对不同地区的商品生产格局予以调整,形成以外界市场为龙头,以口岸城市为咽喉,以腹地为腹的贸易格局。北海的复兴得益于海上贸易,而梧州开关后则具备了成为贸易中心的条件——交通便利、城市商业繁荣、辐射范围广,其才能在与北海的腹地竞争和埠际贸易竞争中取得优势,构建起更加广阔的腹地以及完善且有层次的腹地市场网络。这不仅促进腹地经济社会的发展,也对梧州口岸本身的发展起到了重要作用。梧州与富庶的珠三角建立贸易关系,进一步加强了腹地的建构,从而形成了滇黔桂腹地—梧州—粤港澳的区域市场网络,梧州成为滇黔桂通往东南沿海最重要的贸易中转站。

海关、口岸城市发展及与腹地交通现代化三要素互动共同促进了区域经济的变迁。海关的设立促进了腹地交通的现代化,增大了海关的辐射范围,扩大其腹地,促进了腹地经济的商品化、外向化,更是吸引往来商人前来贸易,进而促进口岸城市经济的发展,该口岸因此成为区域经济中心。在水运主导全球贸易的时代,口岸及腹地具有优良水运条件的口岸经济贸易得到长足发展。华南边疆地区对外贸易中心“梧州—北海—梧州”的这种变化趋势也是近代中国经济重心由传统政治经济中心向通商口岸转移的体现。

近代中国海关在各地的推广是各地商品经济发展、地理位置优势的内因与列强经济侵略、掠夺的外因结合的结果。在这一过程中,不仅存在中外之间的博弈,亦有列强之间的竞争,表现出近代中国经济的半殖民地半封建性质。

![]()

敬请关注本刊

本篇文章来源于微信公众号: 中国边疆史地研究