摘要:长期以来,关于汉代海上丝绸之路及相关中外文化交流的考古学研究,多以中国境内发现的各种舶来器物或异域文化因素的考察为主,对海上丝绸之路沿线出土的来自中国汉朝的文物或汉文化因素却少有问津。东南亚作为汉代海上丝绸之路途经的重要区域,在相当于中国两汉时期的考古遗存中,发现了很多汉朝文物,如陶器、铜镜、铜容器、钱币、印章等。这些发现是当时汉文化沿海上丝绸之路向外传播、走向世界的重要物证,也是研究汉代海上丝绸之路具体走向及汉代海外贸易等问题的珍贵材料。其中,越南中部的秋盆江三角洲和南部的湄公河三角洲,以及泰国南部马来半岛上的克拉地峡,是中国汉朝文物发现最为集中的地方。很显然,这几个地方因地理位置特殊,在当时成为了海上丝绸之路的重要交通节点和繁盛一时的贸易中心。从印度尼西亚发现的汉朝文物看,进入东汉以后,海上丝绸之路在原来的基础上又增加了通向东南亚岛屿地区的一些线路。

汉代海上丝绸之路,主要指两汉时期从中国东南沿海出发,经南中国海前往东南亚及南亚等地的海上交通线。在当时,这是一条政治、外交和大型商贸之路,也是一条中外文化交流之路[1]。东南亚作为汉代海上丝绸之路的重要路段,在其沿海及一些岛屿上发现了大量与当时海上交通及贸易有关的考古遗存,其中就有不少来自中国汉朝的文物[2](图一)。这些汉朝文物的出土,再现了汉朝人和汉文化沿海上丝绸之路走出国门、迈向世界的历史图景,是研究汉代海上丝绸之路及中外交流不可或缺的珍贵资料。以往曾有过这方面的一些研究和论述[3],但随着考古发现的增多以及相关认识的不断深化,有必要就此再做进一步考察。要说明的是,在中南半岛的东北部,发现许多汉式城址和墓葬以及汉朝文物,因其背景主要与汉朝的郡县统治及行政管辖有关,故此处一般不予讨论。不过,越南中部沿海的情况稍有不同,这里虽一度属汉日南郡辖区,但由于太过偏远,且有些地方长期为海洋贸易中心和中转港口,因此当地所出汉朝文物往往反映了当时海上丝绸之路的很多重要信息,需加以关注。

一 东南亚地区发现的汉朝陶器

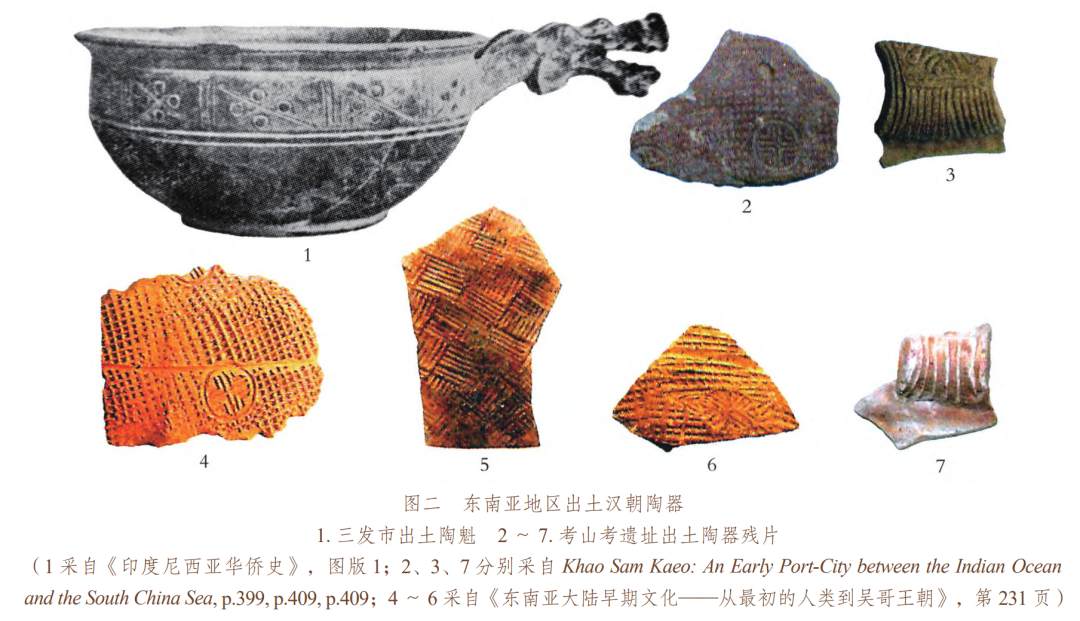

泰国南部的克拉地峡是马来半岛上最窄的地方,因处在古代东西方海上交通的要道上,故分布有许多与海上交通及贸易有关的史前遗址。近些年的考古资料显示,这些遗址中既出土大量印度风格的遗物,也发现不少来自东面即南中国海地区的遗物。其中在位于克拉地峡东岸的春蓬府考山考(Khao Sam Kaeo)遗址以及素叻他尼府塔差纳县境内的一些遗址,还有位于地峡西岸的甲米府胡安卢帕德(Khuan Lukpad)遗址,都有中国汉朝陶器出土[4]。从考山考遗址和塔差纳县的发现看,这些中国汉朝陶器虽大多碎为残片,但风格依然可辨,其大致分为两类:一是汉代岭南地区最为常见的几何印纹陶,多呈灰白色和红褐色,有的还带圆形或方形戳印(图二∶2、4~6);二是江浙地区汉代流行的绿、褐色釉陶和方格状席纹陶器,部分陶片上还可见铺首状器耳,推测是瓿一类陶器(图二∶3、7)。这两类陶器在中国境内的两汉遗址和墓葬中都有大量出土,有学者分别称之为汉代“岭南类型陶瓷器”和汉代“江东类型陶瓷器”[5]。其中第一类陶器在华南很多省份都能见到,但以两广地区最为集中,另外在越南北部也有发现[6]。第二类陶器,特别是相同材质和形制的陶瓿,在江浙尤其是环太湖地区的汉墓中十分多见[7]。这类陶器当时还向长江中上游等地区输出和传播[8],但基本不见于岭南地区。

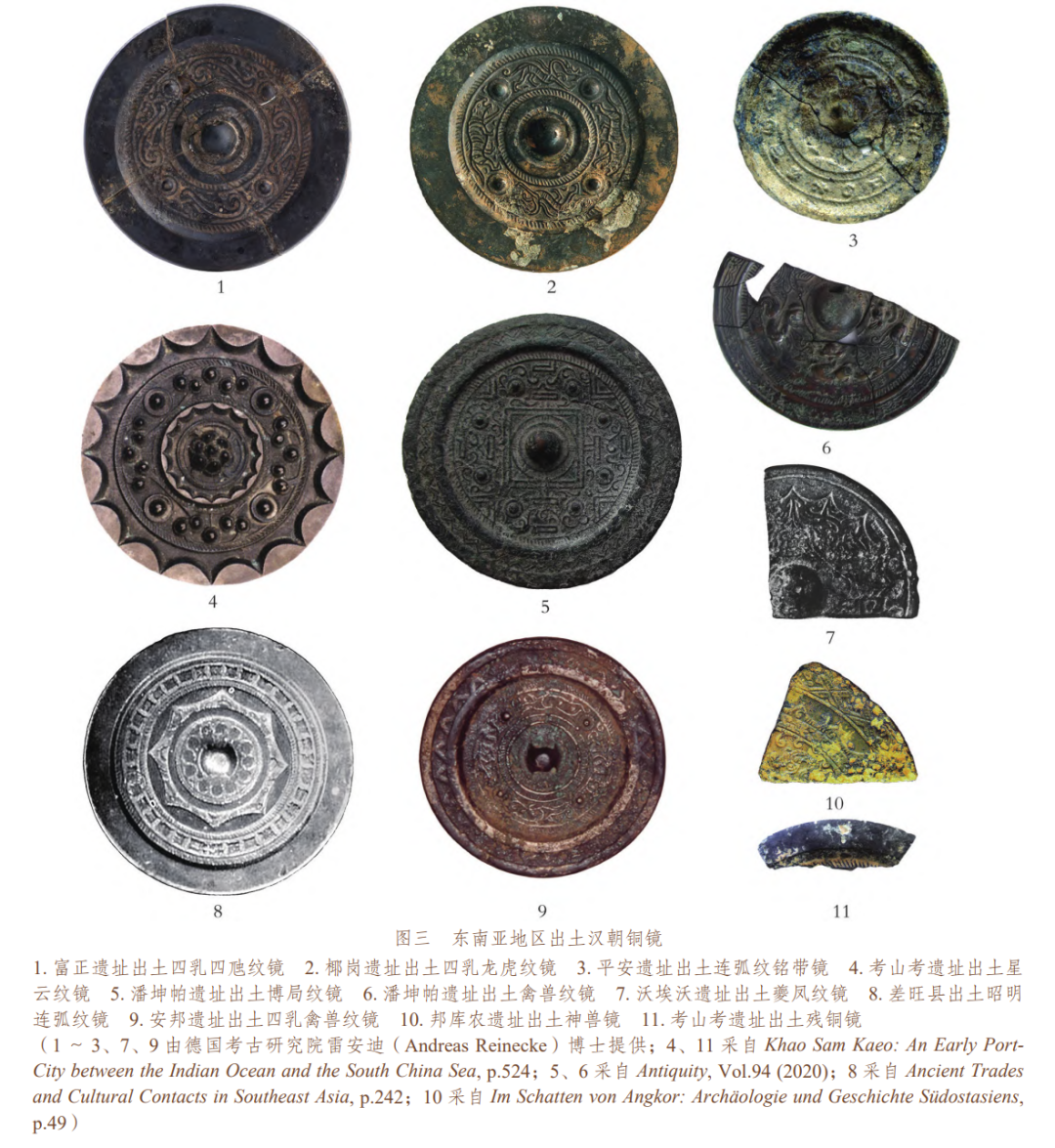

在印度尼西亚也发现不少汉朝陶器,现主要收藏于雅加达国立博物馆,据称多是早年于苏门答腊、爪哇、加里曼丹(婆罗洲)、巴厘和苏拉威西等岛屿上出土的。根据相关资料的描述,这些汉朝陶器有些带镂孔,红色或灰黄色胎,施薄薄一层黄绿色或褐色釉;也有些胎质较硬,呈灰色,偶尔施釉[9]。另有论著提到,它们多为2世纪即东汉后期的陶器[10]。但印度尼西亚出土的汉朝陶器中,有的年代可能稍早。如加里曼丹岛三发(Sambas)市发现的施薄釉的陶魁(图二∶1),或为东汉早期陶器,相似者在广州等地汉墓中常见出土[11],有的年代可早至西汉中期;苏门答腊岛发现的一件灰陶鼎,其上有“初元四年”纪年,为西汉晚期遗物[12]。两汉时期,陶器作为大规模远洋贸易品的可能性不大。东南亚出土的这些汉朝陶器,推测是航海过程中用于储存水和食物的容器。其或可说明,曾有不少汉朝人甚至汉朝的船只到达过当地。而且从陶器种类看,既有来自南海沿岸的,也有部分可能来自江浙沿海地区。东南亚地区发现的汉朝铜器以铜镜居多,另外还有容器、炊具、印章、兵器、日常用具和钱币等,主要见于越南、泰国、柬埔寨和印度尼西亚。越南中部的广南和广义等省出土多面汉朝铜镜,均发现于当地土著文化遗存如莱宜(Lai Nghi)、安邦(An Bang)、椰岗(Go Dua)、平安(Binh Yen)等沙萤(Sa Huynh)文化墓地中,种类有连弧纹铭带镜(图三∶3)、四乳禽兽纹镜(图三∶2、9)等[13]。沙萤文化主要分布于越南东南沿海地区,以竖立埋葬的瓮棺葬为典型遗存[14],年代约相当于中国的战国秦汉时期。不少学者认为,沙萤文化人群与后来建立林邑国的占人有关[15]。在越南南部的湄公河三角洲一带,平阳省富正(Phu Chanh)遗址出了1面四乳四虺纹镜[16](图三∶1),安江省沃埃沃(Oc Eo)遗址出土1面夔凤纹镜(图三∶7)和1面博局纹镜[17]。富正遗址所出铜镜发现于一个木罐中,同出的还有铜鼓等遗物,发掘者推测木罐和铜鼓为二次葬的葬具。

泰国南部克拉地峡及其附近也出土了多面汉朝铜镜,其中春蓬府考山考遗址出土2面,一面为星云纹镜(图三∶4),另一面残甚,从仅存的少许纹饰看,推测为四乳铭文、四乳禽兽或连弧铭带一类的铜镜(图三∶11)[18];地峡东岸的那空是贪玛叻府差旺县出土1面,为昭明连弧纹铜镜(图三∶8)[19];地峡西岸的拉廊府邦库农(Bang Kluay Nok)遗址出土1面,亦为小块铜镜残片,属东汉时期的神兽镜,镜背尚存“王父西王”等汉字铭文(图三∶10)[20]。在印度尼西亚巴厘岛上的潘坤帕(Pangkung Paruk)遗址也发现2面汉朝铜镜,分别为博局纹镜(图三∶5)和神兽镜(图三∶6),出自两个相距仅几米远的石棺中。同出的遗物还有具有当地风格的青铜装饰品以及来自印度和罗马等地的玻璃及黄金珠饰。该遗址位于巴厘岛北部的一个小山顶上,距海边约2千米,已发现多座带盖石棺,碳十四测年显示遗址年代约在2—4世纪[21]。以上这些铜镜种类较多,年代涵盖西汉中、晚期至东汉。从形制和纹饰看,它们都是从中国输入的,没有类似于朝鲜半岛、日本以及中亚等地发现的在当地制作的“仿汉镜”[22]。部分铜镜的成分分析也显示,其与中国境内发现的汉镜相符[23]。值得注意的是,这些汉朝铜镜有不少都出自土著文化墓葬中。因此,其作为贸易品出现在当地的可能性最大。据《汉书·地理志》关于西汉时海上贸易的记载[24],当时黄门译长出海贸易,主要携黄金和杂缯(丝绸)。然而,因保存及其他缘故,这两类物品在汉代海上丝绸之路沿线极少有发现[25]。上述关于汉朝铜镜的考古发现表明,在汉代海外贸易中,铜镜很可能是黄金和丝绸之外又一个重要的输出商品种类。一方面,汉代铸镜业十分发达,当时的铜镜产品不仅能够满足国内需求,而且还通过贸易等途径不断向域外输出[26]。另一方面,铜镜既可以照容,又有很强的艺术观赏性,对东南亚等海上丝绸之路沿线的居民来说,无疑是一种很有吸引力的特色商品甚至奢侈品,因而可发挥较高的贸易价值。越南中部秋盆江(Thu Bon River)三角洲的广南省莱宜(Lai Nghi)墓地是一处重要的沙萤文化遗存,曾发掘60余座年代约为中国两汉时期的墓葬。其中M37出土了釜、盘、碗、鐎壶等6件铜器[27](图四)。这些铜容器和铜炊具与中国特别是两广、湖南等地汉墓所出同类器形制及风格均一致,应是由中国输入的器物。该墓还随葬陶釜3件和铁凿、铁削刀各1件,其中环首铁削刀从器形看也属汉朝文物。由于该墓为竖穴土坑墓,与其他瓮棺葬不同,且随葬品中多见汉式器物,故有学者将之归为汉墓[28]。不过,从多方面看,其墓主却不大可能是汉人。首先,随葬品中除了铜器和铁削刀为汉朝文物外,陶器和铁凿都为土著文化器物;其次,该墓虽较特殊,但被其他沙萤文化墓葬相围,似暗示彼此之间有主从或其他特殊关系;再次,大量考古发现表明,两汉时期边远地区的汉人墓葬一般很少与当地土著墓葬混埋。如果说该墓墓主是因意外亡故而临时葬于此处的汉人,也很难讲通,因为从墓葬排列关系以及随葬品的构成看,不像是突然的丧葬行为。所以,推测莱宜M37是受到汉文化影响的土著墓葬,而墓主可能是地位和身份都较特别的人物。应注意的是,莱宜墓地还出土数以万计的各类珠子,大多为外来贸易品。类似珠子在东南亚及相邻地区分布广泛,据分析多是印度生产或采用印度原料和技术在东南亚制作的[29]。可知在古代,秋盆江三角洲长期是越南东部海岸线上一个重要的贸易中心,与中国、东南亚各地及印度之间都保持着密切联系。当地土著所用汉朝器物,应多是经海上丝绸之路舶来的。

在柬埔寨东南部波萝勉省的波赫(Prohear)墓地,也发现一些可能来自中国汉朝的铜碗和铜盘[30]。这些铜碗和铜盘不仅形制与越南莱宜墓地以及中国岭南汉墓所出同类器相近,而且铜碗的铅同位素比值与泰国考山考遗址出土的汉朝铜镜非常接近,相关数据具有中国西汉铜器的特征[31]。波赫墓地距海岸线不到200千米,基本处于湄公河三角洲范围内,推测出土铜碗和铜盘的墓葬年代大致在中国东汉时期[32]。不出意外,这些铜碗和铜盘同越南莱宜墓地出土的铜器一样,是经海上丝绸之路由中国输入的。目前仅发现于泰国春蓬府考山考遗址,为两枚一套子母印[33]。子印瓦钮,印文不详;母印龟钮,阳文篆书,似“吕幼公印”四字(图五∶1)。从形制特征看,这套铜印章的年代约在西汉晚期至东汉,主人应有一定身份和地位。若不考虑越南北部,考山考遗址的这一发现在东南亚尚属首次。

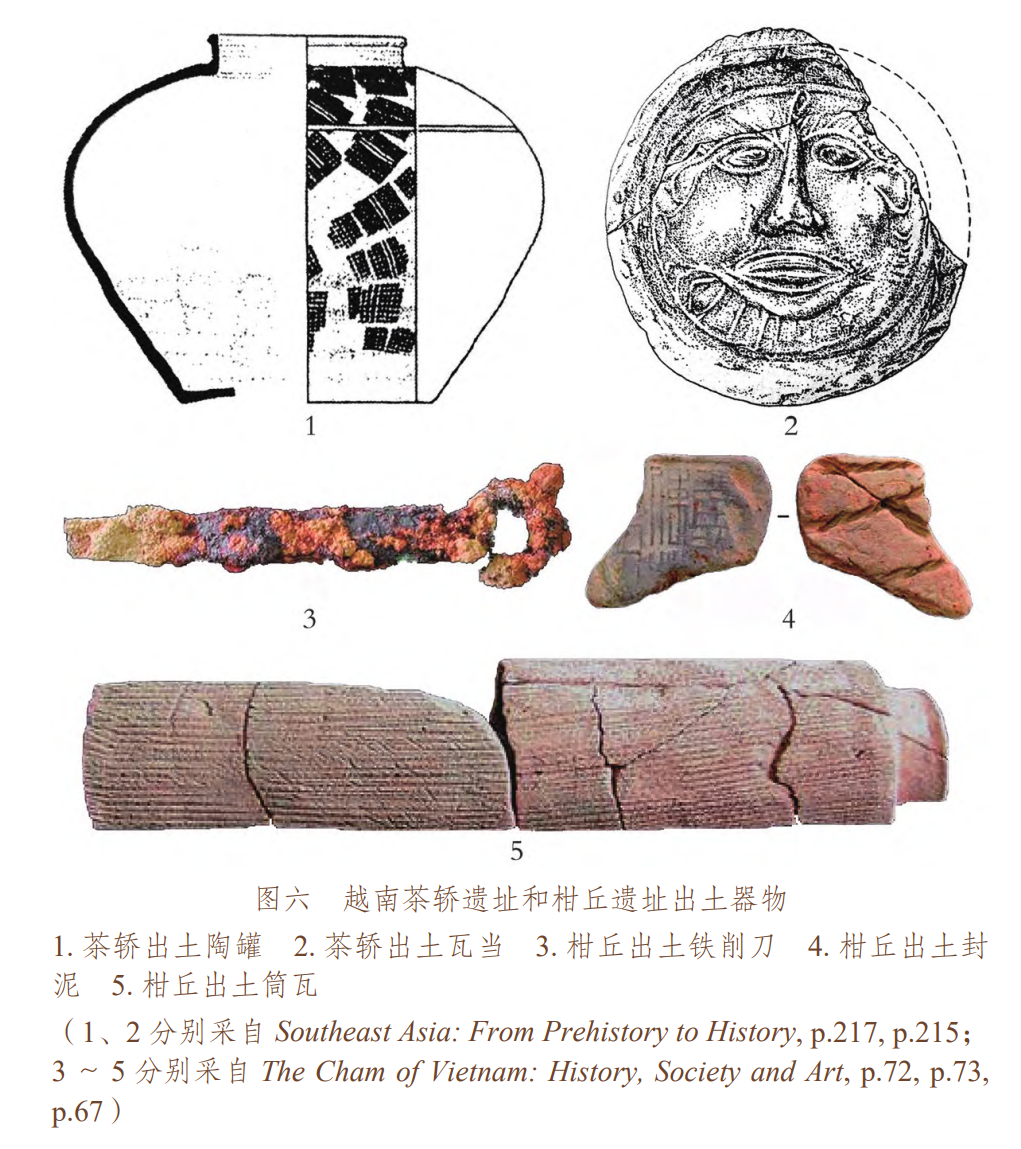

通常情况下,印章是作为随身信物使用的。因此,考山考遗址出土的汉朝印章比起陶器等其他中国器物,更能说明曾有中国人到达过克拉地峡一带。此印的具体出土情况不详,如果是随葬品的话,意味着当地可能埋葬有客死他乡甚或定居于此的中国人。据上述《汉书·地理志》的记载,西汉时由官方组织的使团出海贸易,最远到达过印度东南部的黄支国[34]。当然,汉代海上贸易规模很大,当时的人们也富有进取意识和开拓精神,因此应当还有不少民间商人及团队积极参与航海和远洋商贸。可以想见,在当时的海上丝绸之路上,既有前往汉朝的海外蕃客,也有很多出海冒险、打拼的中国人。考山考遗址出土的汉朝印章、陶器等遗物,便是重要见证。在越南中部的秋盆江三角洲,曾出土过一些中国汉代铜钱,其中在后社(Hau Xa)遗址还发现有新莽钱币[35]。在越南南部,庆和省和艳(Hoa Diem)遗址6号瓮棺葬出土西汉五铢钱和东汉五铢钱各1枚[36];头顿省榕兰(Giong Lon)遗址也出土五铢钱1枚,但钱文不甚清楚(图五∶2)[37]。在榕兰遗址发掘了70余座墓葬,年代多在公元前1世纪。五铢钱发现于一座随葬品较为丰富的墓葬中,同时出土的还有金面具、铁剑等器物,墓主应有一定的社会地位。位于泰国南部马来半岛上的北大年(Pattani)港附近,亦发现过1枚新莽时期的铜钱,从形制和钱文看应为货布(图五∶3)[38]。汉朝和新莽钱币出现在当时的海上丝绸之路沿线,很容易让人联想到贸易。不过,这些钱币数量很少,加上海上贸易的不确定性,似乎不大可能作为流通货币在当地使用。当地土著收藏它们并将之随葬于墓中,或只是出于好奇或赋予其某种特殊含义。在越南北部的东山文化中,曾发现将半两或五铢钱穿挂在手镯上的现象[39],显然改变了钱币的原始功能和意义。泰国南部考山考遗址出土1件铜镞,呈三棱锥形(图五∶4)[40]。此种铜镞为中国秦汉时期常见的箭镞形制,而不同于东南亚本土流行的双翼状铜镞。它在当地的出现,推测也是中国人带来的。其物虽小,但据之可以推测,往来于海上丝绸之路上的汉朝使团和商队,可能是配备武装的。从上述《汉书·地理志》的记载看,汉代海上贸易虽有利可图,但风险亦很大,除“苦逢风波溺死”外,还经常遇到“剽杀人”事件,因此一定的武装应当是必不可少的。铁器亦发现较少,主要见于越南中部沿海的沙萤文化墓葬中。如莱宜墓地曾出土过多件环首铁削刀[41](图五∶6),可能就来自中国。沙萤文化的铁器尤其是铁工具较发达,但与东南亚很多早期铁器文化一样,多采用锻造工艺,器形一般较为宽扁,尤其多见宽叶矛、宽弧刃斧等器类。莱宜墓地出土的环首铁削刀与这些铁器风格迥然不同,推测应由中国输入。由于用途广泛且携带方便,环首铁削刀在汉代十分流行,是一种极为普遍的随身工具,而且此种铁器在海上丝绸之路沿线发现的也不多,应当不属于重要的贸易品。在越南南部同奈省的富和(Phu Hoa)遗址,曾发现1件据称来自中国汉朝的铁剑[42]。该剑与2件陶瓮共出,推测是瓮棺葬中的随葬品,出土时表面还附着丝绸痕迹。因锈蚀严重,铁剑两端均已残缺,但残长仍达63厘米,宽3.5厘米,形制和尺寸明显不同于当地常见的铁短剑[43]。由于为个别发现,汉朝铁剑是如何出现在越南南部的,尚难确定。不过从出土地点看,富和遗址的汉朝铁剑经海上丝绸之路而来的可能性很大。如上所述,汉代出海远航的中国使团和商队是配备武装的,该铁剑最初或许为汉朝使节或商人的随身兵器,后因形制、性能等优于本地铁剑,而受土著喜爱并通过某种途径获得。在泰国克拉地峡附近的素叻他尼府塔差纳县以及拉廊府邦库农遗址,均出土不少玻璃器,从其中一些玻璃杯残片(图五∶5)的器形和化学成分看,很可能是产自广西的汉代低钾石灰玻璃制品。相似的玻璃残片还见于印度南部的阿里卡梅杜港口遗址,所处地层年代约相当于中国的西汉中晚期[44]。考古发现及相关研究显示,两汉时期,广西一带既从海外进口玻璃,自身也生产玻璃,且可能存在多个玻璃器制造点,产量不小[45]。一般认为,这些玻璃器多是供应本地或销往内地的。而从泰国、印度等地的发现看,汉代广西的玻璃产业在形成规模后可能还开拓了海外市场,通过海上丝绸之路在当时的国际玻璃贸易体系中占有一席之地。从分布看,越南中部的秋盆江三角洲和南部的湄公河三角洲,以及泰国南部的克拉地峡,是中国汉朝文物发现最为集中的地方。显而易见,这几个地方都是汉代海上丝绸之路上的重要交通节点,也是繁盛一时的贸易中心。秋盆江三角洲和湄公河三角洲分别位于越南中部和南部海岸,地理条件十分优越,两汉时期从北部湾航行至泰国湾和马来群岛,两地都是必经之地。另外,这两个地方在当时分别是沙萤文化和同奈文化[46]的主要分布区域,本就有海洋贸易的传统以及良好的经济文化基础。因此,在汉代海上丝绸之路的交通和贸易体系中,它们能占据重要地位实不足为奇。在其后的历史发展中,以秋盆江三角洲为中心形成了林邑国,湄公河三角洲则成为扶南国的重要组成部分。这里要指出的是,秋盆江三角洲在两汉时期还曾一度属汉朝管辖。据研究,汉日南郡最南边的象林县,治所就在今越南广南省会安(Hoi An)西南[47],即茶轿(Tra Kieu)一带[48]。东汉后期,象林县地方势力反叛脱离日南郡辖治,建国号林邑[49],国都仍在茶轿[50]。茶轿位于秋盆江南岸,距入海口很近,这里及附近分布有汉六朝时期的城址和居址,曾出土具有汉朝风格的陶器(图六∶1)、筒瓦(图六∶5)、铜箭镞、铁削刀(图六∶3)、封泥(图六∶4)、琉璃耳珰以及六朝风格的瓦当(图六∶2)等遗物[51],亦证实了其与汉象林县及林邑国的关系。由此推测,汉朝器物及汉文化因素进入秋盆江三角洲,实际上还有汉朝在当地设县这一因素。但尽管如此,海上丝绸之路在其中的作用仍然不可低估。一方面,这里本身就是海港和贸易中心;另一方面,因陆上路远道险[52],各地蛮夷又经常反叛,象林与内地的联系可能很大程度上要依赖于海上交通。当时从北方来的物资和人员,即便与贸易无关,估计也多是乘船“浮海”而来。后来的林邑国,同样主要是靠海上丝绸之路与中国保持密切交往的。可以说,汉代及六朝时期,秋盆江三角洲的发展与海上丝绸之路的繁盛始终息息相关。关于汉代象林县,甚至可推测就是因海上交通和海洋贸易而设置的,其主要功能及定位或许就是所谓的“日南障塞”,既向南延伸了汉朝的统治范围和影响力,同时也控制了秋盆江三角洲这一海上丝绸之路的重要节点。

克拉地峡作为马来半岛上最窄的地方,东西宽仅50余千米。对古代东西方海上交通而言,从这里借陆路穿行,可以省去绕行马六甲海峡的数月航程。所以研究汉代海上丝绸之路特别是去往印度的线路,克拉地峡是个很关键的地方。从考古发现看,地峡东、西两岸均分布有许多公元前后的遗址,且大多与海上贸易有关。以东岸的春蓬府考山考遗址为例,其堆积非常丰富,并含有大量外贸型手工业遗存,被发掘者称为南中国海地区最早的国际性工商业港口城市遗址[53]。该遗址兴盛于公元前4世纪至前1世纪,出土遗物文化面貌十分复杂,既有本土的,也有印度风格的,还有来自南中国海地区的,包括上述各种汉朝器物。很显然,克拉地峡在汉朝通往印度的海上交通中曾扮演过不同寻常的角色。当时由南中国海进入印度洋,很可能为了节省航程和时间而经常采用横穿克拉地峡的方式,就像一些西方学者比喻的那样,将地峡当成两大洋之间的一块踏脚石(Stepping Stone)[54]。在上述《汉书·地理志》的记载中,西汉时从海路前往印度,中途要经过谌离和夫甘都卢两个国家,两国距离很近,“步行可十余日”。从整个航程的描述看,此段步行极有可能指的就是从陆上穿越克拉地峡的行程[55]。有学者指出,汉六朝时期一直是南洋史上的地峡时代[56],形象地说明了克拉地峡在古代海上交通中的重要地位。而越来越多的考古发现,亦为这类说法提供了有力依据。整体来看,东南亚发现的汉朝文物基本都是西汉中期以后的,这与汉代海上丝绸之路的开通及发展在时间上大体吻合。关于两汉时期海上丝绸之路的发展和演化,印度尼西亚发现的汉朝陶器和铜镜很值得关注。从年代看,它们大多属东汉时期。这或说明,进入东汉以后,中国与东南亚岛屿地区(也称“岛屿东南亚”)的联系开始增多,而且同样不断有中国人和中国船只到达当地,甚至有中国人开始在此定居[57]。可以推断,汉代海上丝绸之路开辟以后,中国人对东南亚即南洋一带的地理、民族及物产等有一个逐步认识和接触的过程。如果说西汉时的海上丝绸之路主要是环绕中南半岛(即“大陆东南亚”)航行并沟通印度,那么到了东汉,其走向变得复杂起来,在原来的基础上增加了通向东南亚岛屿地区的一些线路。当然,东汉王朝在南洋的开拓,与当时国内外的形势也是相适应的。两汉之际,随着黄河流域的移民大批南下,中国的经济文化重心也开始向东南方向转移。此变化可能进一步激发了当时的海洋开发意识,并对东汉王朝在南海方向的进取战略产生了积极影响[58]。就南中国海即南洋地区而言,这一时期印度移民的东进,很大程度上推动了苏门答腊、爪哇等岛屿地区的开发。《后汉书》记载的曾遣使汉朝的叶调国,就是此时于当地崛起的[59]。在此背景下,加上航海技术的进步以及热带岛屿上富饶物产的诱惑,海上丝绸之路向这些地方拓展和延伸也就理之当然。六朝时期,海上丝绸之路愈发兴盛,除了和建都长江流域、面海立国等因素有关外,两汉时期在这方面的积极开拓显然也是其重要基础。最后,近些年来,随着考古发现的日渐丰富,国内学术界关于汉代海上丝绸之路的研究和讨论颇为热烈,并取得显著成果。不过,就研究的材料和视角而言,大家关注的重点主要还是中国境内出土的各种舶来器物或文化因素,对汉代海上丝绸之路域外沿线发现的相关遗存特别是来自中国的汉朝器物或汉文化因素却重视不够。这一状况,显然不利于揭示汉代海上丝绸之路的全貌,也妨碍了对其内涵的深入探讨。实际上,正如有学者所言,汉代是古代中国真正打开国门走向世界的时代,走向世界是这一时期中外交流的主旋律[60]。因此,作为汉代中国人和汉文化走向世界的重要物证,对东南亚等汉代海上丝绸之路沿线出土的汉朝文物的关注和研究,应当进一步加强并持续下去。[1]白云翔:《在“汉代海上丝绸之路考古与汉文化国际学术研讨会”闭幕式上的总结讲话》,中国社会科学院考古研究所等编:《汉代海上丝绸之路考古与汉文化》,第15页,科学出版社,2019年。

[2]这些汉朝文物主要指的是在汉代中国制造、具有汉代中国风格、由汉代中国输入的器物,它们当中或有极少数是通过陆路传入东南亚的,但从分布情况看,绝大部分都应当是沿海上丝绸之路而来的。[3]相关研究和论述主要见中国社会科学院考古研究所编著:《中国考古学·秦汉卷》,第1008~1024页,中国社会科学出版社,2010年。[4]a.Bérénice Bellina, ed., Khao Sam Kaeo: An Early Port-City between the Indian Ocean and the South China Sea, Paris: École française d’Extrême-Orient, 2017, pp.391-421;b.查尔斯·海厄姆著,云南省文物考古研究所译:《东南亚大陆早期文化——从最初的人类到吴哥王朝》,第231页,文物出版社,2017年。[5]杨哲峰:《蕲春汉墓所见江东与岭南陶瓷产品及相关问题——读〈罗州城与汉墓〉札记之一》,《江汉考古》2011年第4期。[6]韦伟燕:《越南境内汉墓的初步研究》,《考古学报》2023年第2期。a.浙江省文物考古研究所编著:《浙江汉六朝墓报告集》,科学出版社,2012年;b.浙江省文物考古研究所编著,胡继根主编:《浙江汉墓》,文物出版社,2016年。[8]杨哲峰:《关于长江中上游地区汉墓出土江东类型陶瓷器的初步考察》,中国社会科学院考古研究所、浙江省文物考古研究所编著,白云翔等主编:《秦汉土墩墓考古发现与研究——秦汉土墩墓国际学术研讨会论文集》,第189~190页,文物出版社,2013年。[9]Bérénice Bellina, ed., Khao Sam Kaeo: An Early Port-City between the Indian Ocean and the South China Sea, p.396.[10][日]三上次男著,胡德芬译:《陶瓷之路——东西文明接触点的探索》,第231页,天津人民出版社,1983年。[11]中国社会科学院考古研究所等编:《广州汉墓》,第219、274~275、324~326、405~406页,文物出版社,1981年。[12]温广益等编著:《印度尼西亚华侨史》,第5页,海洋出版社,1985年。a.中国社会科学院考古研究所编著:《中国考古学·秦汉卷》,第1014~1017页;b.白云翔、杨勇:《班诺洼与考山考——泰国两处史前遗址的考察及相关问题讨论》,《中国国家博物馆馆刊》2020年第4期;c.富霞:《东南亚地区发现的汉代铜镜》,《考古与文物》2021年第6期。[14]沙萤文化的瓮棺葬多位于居址附近,埋葬前死者多行火葬,少数为二次葬。随葬品一般置于瓮棺内外,常见陶器、铜器、铁器和各类装饰品。装饰品中除了大量的珠子外,双兽首形的玉玦也很有代表性。[15]Ian Glover, Champa and its relations to preceding Iron Age cultures, in Andreas Reinecke, ed., Perspectives on the Archaeology of Vietnam, Bonn, 2015, pp.157-174.[16]Yamagata Mariko, Pham Duc Manh and Bui Chi Hoang, Western Han bronze mirrors recently discovered in central and southern Vietnam, Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association, Vol.21 (2001).[17]Louis Malleret, L’Archéologie du Delta du Mékong, Part 2. La Civilisation Matérielle d’Oc-Éo, Paris: École française d’Extrême-Orient, 1960, pp.231-235.[18]Bérénice Bellina, ed., Khao Sam Kaeo: An Early Port-City between the Indian Ocean and the South China sea, pp.524-525.[19]Amara Srisuchat, Merchants, merchandise, markets: archaeological evidence in Thailand concerning maritime trade interaction between Thailand and other countries before the 16th century A.D., in Amara Srisuchat, ed., Ancient Trades and Cultural Contacts in Southeast Asia, Bangkok: The Office of the National Culture Commission, 1996, pp.237-266.[20]Brigitte Borell, Isthmus von kra: im schnittpunkt maritimer routen, im Mai Lin Tjoa-Bonatz and Andreas Reinecke (Hrsg.), Im Schatten von Angkor: Archäologie und Geschichte Südostasiens, Darmstadt: Verlag Philipp von Zabern, 2015, pp.45-54.[21]Ambra Calo, Peter Bellwood, James Lankton, et al., Trans-Asiatic exchange of glass, gold and bronze: analysis of finds from the late prehistoric Pangkung Paruk site, Bali, Antiquity, Vol.94 (2020).[22]这里的“仿汉镜”,指的是在汉朝境外模仿汉镜制作的铜镜。这方面的发现不少,参见:a.白云翔:《汉式铜镜在中亚的发现及其认识》,《文物》2010年第1期;b.白云翔:《汉代:开启国门 走向世界》,《光明日报》2012年6月18日第5版。[23]Thomas Oliver Pryce, Sandrine Baron, Bérénice H.M. Bellina, et al., More questions than answers: the Southeast Asian Lead Isotope Project 2009-2012, Journal of Archaeological Science,Vol.42 (2014).[24]《汉书·地理志》载:“自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月,有都元国;又船行可四月,有邑卢没国;又船行可二十余日,有谌离国;步行可十余日,有夫甘都卢国。自夫甘都卢国船行可二月余,有黄支国,民俗略与珠厓相类。其州广大,户口多,多异物,自武帝以来皆献见。有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离、奇石异物,赍黄金杂缯而往。所至国皆禀食为耦,蛮夷贾船,转送致之。亦利交易,剽杀人。又苦逢风波溺死,不者数年来还。大珠至围二寸以下。平帝元始中,王莽辅政,欲耀威德,厚遗黄支王,令遣使献生犀牛。自黄支船行可八月,到皮宗;船行可二月,到日南、象林界云。黄支之南,有已程不国,汉之译使自此还矣。”参见《汉书》卷二八《地理志下》,第1671页,中华书局,1962年。文中所引《汉书·地理志》记载均出自此处,以下不再另注。[25]丝绸属于有机物质,故一般难以保存,而黄金在东南亚和南亚也颇受欢迎,很可能多被当地居民作为原料改制成了他们喜爱的装饰品及其他器物。[27][德]雷安迪(Andreas Reinecke):《汉代南中国与东南亚的联系——从越南和柬埔寨考古新发现谈起》,中国社会科学院考古研究所、河南省文物考古研究所编:《汉代城市和聚落考古与汉文化》,第452~453页,科学出版社,2012年。[29]Robert Theunissen, Peter Grave and Grahame Bailey, Doubts on diffusion: challenging the assumed Indian origin of Iron Age agate and carnelian beads in Southeast Asia, World Archaeology, Vol.32:1 (2000).[30]Andreas Reinecke, Vin Laychour and Seng Sonetra, The First Golden Age of Cambodia: Excavation at Prohear, Bonn, 2009, p.93, p.143.[32]杨勇:《可乐文化因素在中南半岛的发现及初步认识》,《考古》2013年第9期。[33]Bérénice Bellina, ed., Khao Sam Kaeo: An Early Port-City between the Indian Ocean and the South China sea, pp.524-526.[34]关于黄支国的地理位置,讨论很多,但多数学者都将其指向印度东南沿海。参见:a.余英时著,何俊编,邬文玲等译:《汉代贸易与扩张——汉胡经济关系结构研究》,第144页,上海古籍出版社,2005年;b.周运中著:《中国南洋古代交通史》,第98页,厦门大学出版社,2015年。[35]William A. Southworth, The coastal states of Champa, in Ian Glover and Peter Bellwood, eds., Southeast Asia: From Prehistory to History, Oxfordshire: Routledge Curzon, 2004, pp.209-233.[36]山形眞理子:《環南シナ海先史時代の交流に關する基礎的研究》,早稻田大学文学学術院,2008年,第18頁。[37][德]雷安迪(Andreas Reinecke)、卢可(Nicole Lockhoff):《越南南部出土西汉时期金器的最新研究》,中国社会科学院考古研究所等编:《汉代海上丝绸之路考古与汉文化》,第449页。[38]Amara Srisuchat, Merchants, merchandise, markets: archaeological evidence in Thailand concerning maritime trade interaction between Thailand and other countries before the 16th century A.D., in Amara Srisuchat, ed., Ancient Trades and Cultural Contacts in Southeast Asia, pp.237-266.[40]Bérénice Bellina, ed., Khao Sam Kaeo: An Early Port-City between the Indian Ocean and the South China sea, pp.524-525.[41]莱宜墓地的发掘资料尚未正式刊布,相关信息及照片由发掘者德国考古研究院雷安迪(AndreasReinecke)博士提供并授权使用。[42]William A. Southworth, The coastal states of Champa, in Ian Glover and Peter Bellwood, eds., Southeast Asia: From Prehistory to History, pp.209-233.[43]Henri Fontaine, A note on the Iron Age in southern Vietnam, Journal of the Hong Kong Archaeological Society, Vol.8 (1979).[44][德]博碧姬(Brigitte Borell):《北部湾地区汉代玻璃器和海上丝绸之路》,广西壮族自治区博物馆编:《广西博物馆文集》第11辑,第174~176页,广西人民出版社,2014年。[45]a.熊昭明、李青会著:《广西出土汉代玻璃器的考古学与科技研究》,第157~163页,文物出版社,2011年;b.[德]碧姬·博雷尔(Brigitte Borell):《早期北部湾地区的汉代玻璃器皿》,李庆新主编:《海洋史研究》第4辑,第27~44页,社会科学文献出版社,2012年;c.黄启善:《北部湾地区汉代玻璃器的考古发现与海上丝绸之路的再研究》,中国社会科学院考古研究所等编:《汉代海上丝绸之路考古与汉文化》,第108~133页。[46]同奈文化( Nai Culture)是近年来一些越南学者提出的位于越南南部的一支考古学文化,主要分布在湄公河三角洲一带至同奈河流域,年代从公元前2千纪中期至公元2世纪,涵盖新石器时代晚期至早期铁器时代,以同奈河下游的一些遗址为代表。该文化流行干栏式建筑和瓮棺葬,较多使用木质工具,晚期墓葬还有用木罐作为葬具的,并常随葬铜鼓、带翼有胡铜戈、兽形玉玦等器物。也有学者认为,同奈文化与北边的沙萤文化关系密切,甚或就是沙萤文化的一个地方类型。参见Ian Glover, Champa and its relations to preceding Iron Age cultures, in Andreas Reinecke, ed., Perspectives on the Archaeology of Vietnam, pp.157-174.[47]周振鹤编著:《汉书地理志汇释》,第441页,安徽教育出版社,2006年。[48][越]陶维英著,刘统文、子钺译:《越南古代史》,第467页,商务印书馆,1976年。关于茶轿,后来也有译作茶荞或茶桥的,此处从陶维英《越南古代史》。[49]关于象林县脱离东汉王朝建林邑国的时间,有学者根据《后汉书·南蛮西南夷列传》等文献的记载,推定在顺帝永和二年即137年(李晓杰著:《东汉政区地理》,第215~216页,山东教育出版社,1999年),但也有学者认为要晚至东汉末献帝初平年间,即190—193年之间(陈国保著:《两汉交州刺史部研究——以交趾三郡为中心》,第154~156[50][越]陶维英著,刘统文、子钺译:《越南古代史》,第501~512页。[51]早在20世纪二三十年代,法国人就曾在茶轿一带进行过调查和发掘,但更多的考古工作主要是90年代以后才开展的。从茶轿城址的发掘看,城内下部文化层中发现有房屋倒塌堆积,上覆盖成片的筒瓦和板瓦。筒瓦和板瓦的形制及铺盖方式与中国汉瓦相同,且凸面均施绳纹,凹面为布纹。较晚的文化层中,也发现瓦片,凸面施对角线纹,凹面平素;另外还发现一些圆瓦当,多施人面纹、兽面纹和莲花纹,风格近于南京地区出土的六朝时期同类瓦当。城址内还出土很多陶器,早期多见施绳纹和戳印纹,还见汉代岭南地区流行的几何印纹陶器;晚期有所变化,本土特征渐趋突出。在茶轿东南仅几千米远的柑丘(Go Cam)遗址,亦发现类似的汉六朝遗存,还出土封泥、铜箭镞、铁削刀、琉璃耳珰等具有中国汉代风格的遗物。参见:a.Ian C. Glover, Decorated roof tiles from ancient Simhapura–an early Cham city in central Vietnam, in Khaisri Sri-Aroon, ed., Studies and Reflections on Asian Art History and Archaeology: Essays in Honour of H.S.H. Professor Subhadradis Diskul, Bangkok: Silpakorn University, 1995, pp.311-322;b.William A. Southworth, The coastal states of Champa, in Ian Glover and Peter Bellwood, eds., Southeast Asia: From Prehistory to History, pp.209-233;c.Ian Glover and

Nai Culture)是近年来一些越南学者提出的位于越南南部的一支考古学文化,主要分布在湄公河三角洲一带至同奈河流域,年代从公元前2千纪中期至公元2世纪,涵盖新石器时代晚期至早期铁器时代,以同奈河下游的一些遗址为代表。该文化流行干栏式建筑和瓮棺葬,较多使用木质工具,晚期墓葬还有用木罐作为葬具的,并常随葬铜鼓、带翼有胡铜戈、兽形玉玦等器物。也有学者认为,同奈文化与北边的沙萤文化关系密切,甚或就是沙萤文化的一个地方类型。参见Ian Glover, Champa and its relations to preceding Iron Age cultures, in Andreas Reinecke, ed., Perspectives on the Archaeology of Vietnam, pp.157-174.[47]周振鹤编著:《汉书地理志汇释》,第441页,安徽教育出版社,2006年。[48][越]陶维英著,刘统文、子钺译:《越南古代史》,第467页,商务印书馆,1976年。关于茶轿,后来也有译作茶荞或茶桥的,此处从陶维英《越南古代史》。[49]关于象林县脱离东汉王朝建林邑国的时间,有学者根据《后汉书·南蛮西南夷列传》等文献的记载,推定在顺帝永和二年即137年(李晓杰著:《东汉政区地理》,第215~216页,山东教育出版社,1999年),但也有学者认为要晚至东汉末献帝初平年间,即190—193年之间(陈国保著:《两汉交州刺史部研究——以交趾三郡为中心》,第154~156[50][越]陶维英著,刘统文、子钺译:《越南古代史》,第501~512页。[51]早在20世纪二三十年代,法国人就曾在茶轿一带进行过调查和发掘,但更多的考古工作主要是90年代以后才开展的。从茶轿城址的发掘看,城内下部文化层中发现有房屋倒塌堆积,上覆盖成片的筒瓦和板瓦。筒瓦和板瓦的形制及铺盖方式与中国汉瓦相同,且凸面均施绳纹,凹面为布纹。较晚的文化层中,也发现瓦片,凸面施对角线纹,凹面平素;另外还发现一些圆瓦当,多施人面纹、兽面纹和莲花纹,风格近于南京地区出土的六朝时期同类瓦当。城址内还出土很多陶器,早期多见施绳纹和戳印纹,还见汉代岭南地区流行的几何印纹陶器;晚期有所变化,本土特征渐趋突出。在茶轿东南仅几千米远的柑丘(Go Cam)遗址,亦发现类似的汉六朝遗存,还出土封泥、铜箭镞、铁削刀、琉璃耳珰等具有中国汉代风格的遗物。参见:a.Ian C. Glover, Decorated roof tiles from ancient Simhapura–an early Cham city in central Vietnam, in Khaisri Sri-Aroon, ed., Studies and Reflections on Asian Art History and Archaeology: Essays in Honour of H.S.H. Professor Subhadradis Diskul, Bangkok: Silpakorn University, 1995, pp.311-322;b.William A. Southworth, The coastal states of Champa, in Ian Glover and Peter Bellwood, eds., Southeast Asia: From Prehistory to History, pp.209-233;c.Ian Glover and Kim Dung, Excavations at

Kim Dung, Excavations at Nam, 2000–3: Linyi and the emergence of the Cham kingdoms, in

Nam, 2000–3: Linyi and the emergence of the Cham kingdoms, in Phu’o’ng and Bruce M. Lockhart, eds., The Cham of Vietnam: History, Society and Art, Singapore: National University of Singapore Press, 2011, pp.54-80.[52]《后汉书·南蛮西南夷列传》载:“永和二年(137年),日南、象林徼外蛮夷区怜等数千人攻象林县,烧城寺,杀长吏。交阯刺史樊演发交阯、九真二郡兵万余人救之。兵士惮远役,遂反,攻其府。”参见《后汉书》卷八六《南蛮西南夷列传》,第2837页,中华书局,1965年。由此可见,汉代由陆路前往象林,不是一件容易的事情。[53]Bérénice Bellina, ed., Khao Sam Kaeo: An Early Port-City between the Indian Ocean and the South China sea.[54]Bérénice Bellina, ed., Khao Sam Kaeo: An Early Port-City between the Indian Ocean and the South China sea, pp.31-32.[55]关于谌离国和夫甘都卢国位于克拉地峡东、西两岸的推断,很早就有,如温雄飞于20世纪20年代便指出谌离国在克拉地峡东岸的尊蓬(即春蓬),而夫甘都卢国则在地峡西岸(温雄飞著:《南洋华侨通史》,第18~19页,东方印书馆,1929年)。后来一些学者如陈佳荣等也提出类似意见,只是具体的地点略有差异(陈佳荣著:《中外交通史》,第52~54页,学津书店,1987年)。[56]周运中著:《中国南洋古代交通史》,第103页,厦门大学出版社,2015年。[57]周南京:《历史上中国和印度尼西亚的文化交流》,周一良主编:《中外文化交流史》,第191页,河南人民出版社,1987年。[58]王子今:《马援楼船军击交阯九真与刘秀的南海经略》,《社会科学战线》2015年第5期。[59]《后汉书》中多次提到叶调国,如《南蛮西南夷列传》载:“顺帝永建六年(131年),日南徼外叶调王便遣使贡献,帝赐调便金印紫绶。”(《后汉书》卷八六《南蛮西南夷列传》,第2837页)叶调国的地望虽有争议,但从多数学者的讨论看,当不出今苏门答腊和爪哇一带(周运中著:《中国南洋古代交通史》,第107~109页)。

Phu’o’ng and Bruce M. Lockhart, eds., The Cham of Vietnam: History, Society and Art, Singapore: National University of Singapore Press, 2011, pp.54-80.[52]《后汉书·南蛮西南夷列传》载:“永和二年(137年),日南、象林徼外蛮夷区怜等数千人攻象林县,烧城寺,杀长吏。交阯刺史樊演发交阯、九真二郡兵万余人救之。兵士惮远役,遂反,攻其府。”参见《后汉书》卷八六《南蛮西南夷列传》,第2837页,中华书局,1965年。由此可见,汉代由陆路前往象林,不是一件容易的事情。[53]Bérénice Bellina, ed., Khao Sam Kaeo: An Early Port-City between the Indian Ocean and the South China sea.[54]Bérénice Bellina, ed., Khao Sam Kaeo: An Early Port-City between the Indian Ocean and the South China sea, pp.31-32.[55]关于谌离国和夫甘都卢国位于克拉地峡东、西两岸的推断,很早就有,如温雄飞于20世纪20年代便指出谌离国在克拉地峡东岸的尊蓬(即春蓬),而夫甘都卢国则在地峡西岸(温雄飞著:《南洋华侨通史》,第18~19页,东方印书馆,1929年)。后来一些学者如陈佳荣等也提出类似意见,只是具体的地点略有差异(陈佳荣著:《中外交通史》,第52~54页,学津书店,1987年)。[56]周运中著:《中国南洋古代交通史》,第103页,厦门大学出版社,2015年。[57]周南京:《历史上中国和印度尼西亚的文化交流》,周一良主编:《中外文化交流史》,第191页,河南人民出版社,1987年。[58]王子今:《马援楼船军击交阯九真与刘秀的南海经略》,《社会科学战线》2015年第5期。[59]《后汉书》中多次提到叶调国,如《南蛮西南夷列传》载:“顺帝永建六年(131年),日南徼外叶调王便遣使贡献,帝赐调便金印紫绶。”(《后汉书》卷八六《南蛮西南夷列传》,第2837页)叶调国的地望虽有争议,但从多数学者的讨论看,当不出今苏门答腊和爪哇一带(周运中著:《中国南洋古代交通史》,第107~109页)。(作者:杨勇 中国社会科学院考古研究所;原文刊于《四川文物》2023年第4期)

责编:韩翰 荼荼

本篇文章来源于微信公众号: 中国社科院考古所中国考古网