在上个世纪50-80年代山东大学历史学教授中,先师郑鹤声(1901~1989)曾被学人视为史料派的代表。 这或许是由于在他的史学论著中,皆以史料充分而见长。他不仅特别重视资料的搜集和整理,曾编集过《黄河志文献编》、《东华录类编》、《郑和下西洋资料汇编》等资料书,而且,他还著有《中国史部目录学》和《中国文献学概要》, 也是强调资料文献搜集的方法。甚至,他本人也曾公开声称,“不要怕当史料派”。 不过,如果仔细地考察他的史学研究,尤其是考察他在上个世纪30-40年代的学术研究论著,我们还会发现,他的史学研究虽然极其重视史料,对中国目录文献学和中国史学史研究多有建树,而且作为中国近代史领域和中西交通史研究的大家,还特别具有超前的全球化视野和浓郁的民族情怀。

一、先师家世与学术经历

先师郑鹤声,字萼荪,1901年5月19日出生于浙江省诸暨县(今诸暨市)的一个农民家庭,名取自于《诗经·小雅·鹤鸣》中“鹤鸣于九皋,声闻于天”之义。诸暨为春秋时期越王允常建都之所,历史悠久,人文荟萃。先师父母对于孩子的教育极为重视,其长兄鹤春五岁即入小学读书。先师幼时多病,是故九岁方入私塾读书,但此前太师母已教他识字,所以读起书来十分便当,深受老师喜爱,一直是优等生。同时,先师读书也深受其长兄鹤春的影响。鹤春长先生10岁,早在先师上小学之时,他就已考入武昌高等师范学校(今武汉大学)文史地部。当先师上中学(浙江省立第一中学)时,他已经大学毕业,每逢回家探亲,便向先师介绍文史的基本知识,并将其大学讲义留下来供先师学习。在先师考入大学后,他又用自己的薪金为先师购买了数千册书籍,建立起家庭图书房,专供先师放假在家时利用。先师在回忆家庭对他的影响时曾说:“我的父亲、母亲和大哥都希望我做一个读书人,回家之后,所有家庭和社会杂事,都不要我去费心。这也使我养成一种沉静的性情,我一生中潜心研究学问的兴味,就在这样一个优良的家庭环境中形成。在以后的生活途中,我每逢回忆这些往事,都深深地感到一个人有好的父母兄弟真是人生的一大幸事。”

1920年,先师考入南京高等师范学校(该校1915年9月建立,与北京高师、武昌高师、广州高师并为中国最早成立的四所国立高等师范学校;1923年,南京高等师范学校改名为国立东南大学,即今南京大学和东南大学)文史地部。先师进校之初,以学中文为主,学史地为次。当时中文教师主要有陈钟凡(1888-1982)、顾实(1878-1956)。后来,先师改为专攻史学,而主持史地教学的老师主要为柳诒徵(1880—1956)和竺可桢(1890—1974)。他们为培养学生的研究能力,专门组建史地研究会(1920-1926),并让学生主办《史地学报》,介绍著名学者的论著,并发表教师以及学生的优秀论文。据学者考察,在《史地学报》上发表论文和读书以及考察报告的学生作者,主要有张其昀、陈训慈、胡焕庸、向达、缪凤林、王学素、诸葛麒、张廷修、刘掞藜、王玉章、陆鸿图、仇良虎(以上皆为1919年入学学生)、郑鹤声、束世澂、全文晟(以上为1920年入学学生),他们之中后来多成为著名学者,被后人称为“南高史地学派”。

先师在校学习期间,曾担任《史地学报》编辑部副主任和总编辑,并在该刊上先后发表16篇地学考察报告和史学论文,从而树立起学术研究的信心。他在求学过程中,与柳诒徵和竺可桢俩位老师关系十分密切,受到他们的很多指导。竺可桢教授他们的气象学、地质学和地理学,除课堂教学外,则要求他们勤于野外实地考察,探访各地的金石文献等材料,将史地内容深入结合在一起。柳诒徵给他们讲授中国史以及亚洲各国史,在教学中则要求学生详细阅读自己所指定的正史书籍,并写出心得笔记交给他交给他批阅分析,使学生们丝毫不敢马虎。先师正是在师从柳诒徵读书期间,系统地阅读了“二十四史”、“九通”、《资治通鉴》和《文史通义》等书,为自己研究历史奠定了扎实的基础。柳诒徵对于版本目录学也极为重视,并要求学生注意对文献和史料进行分类整理,从而培养了先师对于目录文献学的兴趣。先师在东南大学毕业时,曾以《汉隋间之史学》为题,撰写成10余万字的论文。柳诒徵老师不仅将这篇论文推荐到《学衡》杂志上分期连载,还推荐到中华书局单独出版。

1925年,先师于东南大学毕业后,即应聘到云南高等师范学校和东陆大学(今云南大学)任教。出于教学之需,先师曾就“二十四史”的基本内容分别撰写成讲义,共26册,交云南高等师范学校油印;同时油印为讲义的,还有先师编写的《正史汇目》、《亚洲诸国史汇目》和《中国史学史》。先师编写的这些讲义,充分显示了他在中国历史文献学研究方面的才华,也受到商务印书馆何炳松先生的高度重视。1928年,商务印书馆正式为先师安排出版“郑氏史学丛书”。几年间,先后有《班固年谱》、《袁枢年谱》、《史汉研究》、《中国史部目录学》、《中国文献学概要》(与郑鹤春合著)、《司马迁年谱》、《杜佑年谱》等书在商务印书馆出版(1929—1932年间)。另有《荀悦年谱》、《刘知几年谱》、《司马光年谱》、《徐光启年谱》等书,虽已在商务印书馆付排,但却不幸毁于1932年上海“一·二八”战火之中。

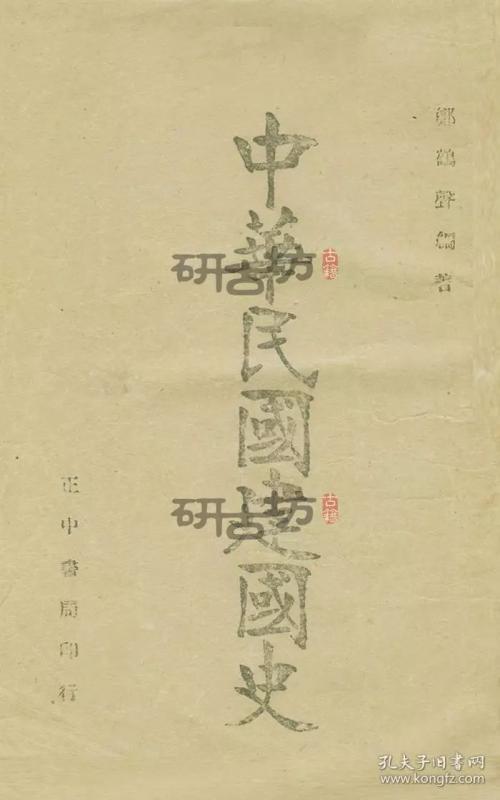

1929年,先师从昆明回南京,受聘担任南京国民政府教育部编审处编审。1932年,编审处扩充为国立编译馆,仍隶属于民国教育部,负责学术文化书籍、教科书以及学术名词的编辑翻译事业。该馆内除设有若干行政单位和教科书审定及研究单位外,还分设人文社会、自然科学、大学用书三组,先师作为编审并担任其中的人文组主任。抗日战争期间,先师随编译馆从南京迁往重庆。1946年4月,先师随国立编译馆人文组转入新建立的国史馆,任国史馆纂修兼史料处处长。此外,在上个世纪30-40年代他还兼任中央政治学校和中央大学(今南京大学)历史学教授。在两校兼任教授期间,他曾先后撰写《中国近世史》(1944年南方印书馆正式出版)和《中华民国建国史》(1943年重庆正中书局正式出版)两部讲义。在《中华民国建国史》一书中,先师明确把孙中山所领导的资产阶级革命作为主要线索,并按革命的发展将中华民国史划分为三个阶段:“1.辛亥革命推倒满清为第一阶段;2.北伐完成,打倒军阀为第二阶段;3.抗战建国为第三阶段。”显然,先师在当时的中华民国史研究上,充分考虑了社会主要矛盾变化因素,这在40年代初期的中国学术界还是空谷足音。

南京解放后,先师就任中国科学院近代史研究所研究员。1951年初来山东,初入华东大学任教,不久华东大学并入山东大学,先师即转任山东大学历史系教授,并兼任中国近代史教研究组主任,除了承担本科生的教学任务外,还肩负有指导中国近代史专业年青教师和研究生的任务。1982年初,先师又兼任中西交通史研究室主任,招收和培养中西交通史专业研究生。1989年4月20日,先师病逝于济南齐鲁医院。先师一生勤奋,著述甚丰,从1924年中华书局出版《汉隋间之史学》开始,到1989年《郑和下西洋资料汇编》正式刊印,由他所写的并且出版了的专著不下30部,尚不包括未能出版的专著和已经发表的论文。就这些成就而论,我个人认为先师对于中国历史研究的最大贡献,主要体现在他对中国近代史学科体系的探索和对郑和下西洋的全面而又深入研究。

二、先师的中国近代史研究与全球化视野

1944年南方印书馆刊印的先师郑鹤声《中国近世史》,曾在当时洛阳纸贵,也奠定了此后他在中国近代史研究领域的学术地位。所谓“中国近世史”,根据他在“自序”中所言,即为英文Modern Times,是指自明末至清末三百年间的历史。 由英文可见,他所著的《中国近世史》,就是我们现在所称的“中国近代史”。 先师为何要把中国近代史的起点定为明后期的欧洲人东来?在他看来,“我国坊间出版之中国近世史,率以鸦片战争为开始,则为截其中流而未探渊源也。不探其源,则其源不明。” 就是说,以鸦片战争作为中国近代史的起点,虽然看到了西方列强对中国造成了极大影响,但这只不过是16世纪西势东侵历史进程的延伸和强化而已。他认为,“自汉以前,吾国史迹,尚在河域,其活动范围,不出国内,故可谓之纯粹的中国史。两汉以后,民族发展,普及亚洲,印度文化,因之输入,西亚文化,亦兼有之,仍然不出亚洲之范围,故可谓之亚洲的中国史。明季以还,海航大通,欧风美雨,骤然东渐,国际问题,因而丛生,所有活动,几无不与世界潮流发生影响者。故可谓之世界的中国史。”“故中国近世史之开端,当自新航路之发现始。”

何谓“世界的中国史”?我以为先师实指受“全球化”(globalization)所影响的中国历史。尽管“全球化”理论只是出现于上个世纪后期(六十年代以后),先师在上个世纪四十年代写作《中国近世史》时尚未有这种理论,但作为“全球化”的意识或视野却存在于早先学者的思想和论著中,譬如在马克思的一些论著中,就阐述了新航路开辟后,各国家和各民族之间在经济、政治和文化上的世界性关联。。先师在此书中所强调的中国历史发展的第三个阶段――“世界的中国史”,已经从时空维度上感悟到“全球化”对于中国历史进程之影响。

首先,从时间维度上看,先师特别强调“新航路开通”后给中国历史带来重大变化的起始标杆。他在1934年初编就的《近世中西史日对照表》,就已把明武宗正德十一年(公元1516年)葡萄牙人剌匪尔别斯特罗(Rafael Perestrello)附帆来华,视为近世史之肈端,并将正德十一年作为所编的《近世中西史日对照表》首个年份。 在他看来,“史日之应用,以近代为宏,中外各国,莫不皆然。我国自明季以还,海航大通,欧美文明,骤然东来,国际问题,因之丛生,所有活动,几无不与世界各国发生关系者。中西史日之对照,较之上古中古,其用更繁。此本书之所以以近世为限断者也。” 在《中国近世史》的“自序”中,他认为学界有人以鸦片战争作为中国近代史开端,是“截其中流而未探渊源也。不探其源,则其源不明。” 在他看来,只有把明清之际西势东渐的历史与鸦片战争以后的晚清史统合起来,才能完整地观察中国近代史之“大变象”。

其次,从空间维度上看,先师在《中国近世史》书中已初步勾勒出“全球化”浪潮对于近世中西贸易和华人移民海外谋生问题的作用。他的《中国近世史》首章题为“中西殖民通商事业之发轫”,章内分设“世界新航路之发现”、“近世中西国际贸易之开始”、“明清间华侨之海外殖民事业”三节。除第一节叙述新航路发现这一“全球化”的缘起外,在第二节中,先师分别叙述了葡萄牙人于明朝正德年间来广东沿海贸易以及对市舶司税制的影响,嘉靖中期在漳州月港、浯屿的活动对于闽南沿海走私贸易的刺激作用;而清朝前期广东的行商制度(即广州十三行),亦系应对西人来华贸易所致。 在第三节中,他在书中叙述,“当明清两朝五六百年间,欧人之势力,日益东侵,而我华人与之竞争,在南洋开辟土地,经营商业者,前起后继,指不胜屈,其时华侨移殖,遍于南洋。” 在他看来,华人大规模移殖东南亚地区,是与东来的西方人相竞争。应当说,这种与西方人竞争之说,并非完全正确。 明后期及清代华人大量下南洋,实为西方人主导的东南亚殖民体系吸引之结果。一方面,西方人在东南亚殖民需要大量的劳动力资源;另一方面西方人所主导的东南亚港埠商业体系,也需要深入乡野村间的小商小贩支撑。而闽粤沿海地区地狭人多以及与南洋的隔海为邻,也是华人大量下南洋的重要推力。当然,在国际贸易领域中西商人之间不可避免地存在着一定程度竞争。因此,先师所持的“与西方人竞争说”也反映出“全球化”浪潮之影响。

再次,他在该书“自序”中讨论中国近世史之特有现象时,专门提到了16世纪以后中国所出现的外币流入与金融、外来宗教传播与内政安全、西学传入与科学民主思想之孕育等问题。今天看来,这恰恰是“全球化”过程给中国所带来的新问题、新变化。

随着新航路的发现和世界市场的作用,以丝绸、陶瓷、茶叶为主的中国产品,由于物美价廉,在海外具有广泛的需求,从而使16世纪以后中国东南沿海的海外贸易规模迅速扩大。与此同时,由于明朝钞法不行,白银开始取代宝钞成为大额交易媒介,但国内银产不足不敷所需。于是,拉丁美洲所产白银通过西班牙人大帆船和华商出入马尼拉的世界贸易体系,大量流入中国,也使得明朝货币经济越来越依赖美洲白银。在一些西方史学家看来,明朝的灭亡与1639-1644年间美洲白银的供给突然减少也有一定的关联。 这一观点是否成立尚待实证,但外币流入对中国经济生活的影响却是明显的。先师早已感到这一问题的严重性,他在“自序”中写道:“足以操纵吾国之金融界而使社会经济无形中受困苦者,一曰外币之流入,二曰币制之差异,三曰在华外国银行之垄断是也。清代海通以后,国际贸易,甚为发达,于是西班牙之银元(本洋),逐渐输入,吾国人以其形式一律,重量一定,乐于使用,流入极多,几遍东南各省,且多有以生银七八钱换此七钱二分之钱元者。而其后鹰洋(即墨西哥洋)流通之力尤巨,通商各埠,无不通行。我国货币,因此受一重大打击。道光初年,银元蔓延各地,为法禁止,漏巵甚大。粤督林则徐张之洞并先后奏请自行鼓铸银元,以资抵制。”晚清“外商银行,实为各国对华利权竞争及经济侵略之辅助机关,有各国政府之背景,凡对华关于经济上之事实,多由是种银行承受包办,在吾国财政上、金融上、商业上,无不具有特殊势力。自清末以来,外商银行相继在吾国设立者甚多,其势力之大,虽其时金融主脑之钱庄,亦难与之抗衡。” 在他看来,我国开始面临外币流入与金融安全问题,始自16世纪海航大通以后。

近世欧洲基督教在华之传播及其影响,亦被先师视为中国近世史上之“大变象”。他在书中写道:“自利玛窦来华传教,既以其学见重士林,又得明帝之优遇,从其教者渐众。迄明季世,基督教徒达数千人。清初沿明之旧,西教士多以历算见重于朝,而传教之业,缘此渐盛,迄康熙初年奉教者已达数万人。”但随着基督教在明清社会的传播,清朝统治者对宗教的管理,不仅仅是一个内政问题,而且开始演变为与西方列强之间的中西关系问题。这是近世基督教与中古基督教在华传播的重大差异。先师指出,“开港(按:此指五口通商)以后,以细故而酿成大衅,致国家损失威严权利者,不可胜数;而洪杨太平之役,以基督教为号召,复发生庚子之役,于国内治安与国际交涉,俱视为重大问题焉。”

与此相联系者,则是科学与民主思想的传入。“明季自利玛窦来华传教,颇以科学上之知识与方法,釐正中国天文历象财数地理之旧说,风气所召,廷臣如徐光启李之藻辈,皆从之学天文数学测绘之术,并及火器之制造。”而“清季变法,推究西人富强之本,始知科学之重要”,科学因此而兴。“及其季世,国势陵夷,世患日亟,专制淫威,因以大戢,言论思想,稍以自由,适其时西洋倡导民治之著作,如卢梭《民约论》等,趍译渐多,传诵浸广,于是故国之思,与民治之思想相会合,革命潮流,自兹萌芽。”

从上述数端可见,先师之所以强调新航路开通后葡萄牙人来华作为中国近世史开端,他认为西方列强对于晚清社会的影响只是延续和强化明清之际西势东侵的历史进程而已。也就是说,他对于中国近代史起点问题的思考,更关注于“航海大通”后西势作用于中国社会的完整进程。而这个进程,恰恰是“全球化”的发展进程。因此,我认为先师的《中国近世史》体系,表现了一定的甚至在当时是超前的“全球化”视野。

1947年,著名历史学家顾颉刚先生曾就坊间十余种中国近代史著作做出如下评论:“所谓近代史,现在史家对于它的含义与所包括的时代,有两种不同的看法,第一种认为新航路发现以来,世界的变通为之大变,人类生活与国际关系,较之中古时代,显然有不同的地方,是为中古史与近世史的分界;这时期历史孕育出来的局势,每以民族的思想为其演变的原动力;故近世历史的范围,实包括近三四百年来的历史,无论中国与西方皆系如此;此派可以郑鹤声先生的《中国近世史》为代表。第二种则认为在新航路发现的时候,欧洲仅产生了商业革命,明季以来,中国虽与西方接触,但并没有显著的影响;其后欧洲产生了工业革命,中国与西方发生新的关系,以中国言方系近代史的开始;此派可以蒋廷黻先生的《中国近代史》为代表。在这两种不同的看法之下,所产生的近代史著述很多,如陈怀、高博彦、吴贯因、魏野畴、邢鹏举、罗元焜、梁园东、沈味之诸先生的著述,各有长处。其最完善的为郑鹤声先生的《中国近世史》。”顾颉刚先生之所以断定先师所著《中国近世史》为最完善之著作,是他认为该书“体大思精,甚为赅备。” 或许,《中国近世史》书中所表现出的“全球化”视野与明末至清代历史的整体观也是顾颉刚先生所说的“体大思精”之因素。

三、中西交通史领域中郑和研究的集大成者

先师的“全球化”视野,在很大程度上又是与当时中西交通史学科所提供的丰富知识背景分不开的。“中西交通史”学科确立于上个世纪30年代初,首次使用这一学科名称的就包括先师在南京高师的学长向达(1900-1966)。“中西交通史”学科的中的“中”与“西”,既是一个地域概念,也是一个文化概念。就“西”的地域概念讲,它包括古代的“西域”、“南海”和“西洋”;从“西”的文化概念看,它包括有以印度为中心的印度教佛教文化圈、西亚北非的伊斯兰文化圈、欧洲的基督宗教文化圈。而“交通”一词,在古代汉语中就含有交往、往来通问的意义。所以,中西交通史旨在通过古代中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲、欧洲以及美洲交往路线的史地考证,来研究中国与这些地区的交往和经济与文化的交流。中西交通史学科的形成,既缘于晚清以来欧洲势力对中国社会的浸凌使人们认识到中西关系的重要性,学人于是把中国与欧洲交往过程中所经过地区都置于这一学科范围内,又与“文化传播”理论有着一定关联。而“中西交通史”研究基本上是沿着两个方向展开的,一是中西陆路交通,另一则是中西海路交通。

先师最初介入中西交通史的探索,是与其学长向达合作进行的。1925年底,先师与向达一起前往南京东北郊外摄山(俗称栖霞山)考察佛教遗迹,并写出近两万字的《摄山佛教石刻小记》的考察报告,共同署名发表在《东方杂志》第二十三卷第八号(1926年4月出版)上。该文根据所见摄山佛教石刻材料,考察了佛教在南朝的传播与佛教美术问题。由此猜测,先师对于中西交通史的最初兴趣,可能受到学长向达的影响。不久,先师个人又在《东方杂志》第二十三卷第十号(1926年5月出版)上发表《大月氏与东西文化》一文,讨论中亚大月氏在汉朝与印度佛教文化交流上的重要作用。

1935年,先师在阅读明朝嘉靖年间钱谷所编的《吴都文粹续集》过程中,发现了郑和等人于宣德五年第7次下西洋前夕所立的《娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹碑》的碑文。根据这块碑文,先师认为《明史》所记的有关郑和七下西洋的具体时间有误。于是,他明确地把《明史》中所记载的永乐二十二年郑和出使旧港之行排除在七下西洋之外,并将郑和第2次至第6次下西洋的时间做了具体更正。有关研究成果,他以《从新史料考证郑和下西洋之年岁》为题,发表在当年《大公报》的“史地周刊”第57号上。不久,从福建长乐又传来发现郑和等人曾于宣德六年第7次下西洋时于当地立有《天妃之神灵应记》石碑的消息。先师遂于1936年夏亲往福建长乐,进行实地考察,并于同年11月6日在《大公报》上发表《访问长乐郑和天妃灵应碑杂记》一文。该文阐明,福建长乐与太仓两块郑和使团祭祀天妃的碑文,在记载郑和下西洋时间等内容上相同。先师的这两篇文章,直接使学术界对于郑和下西洋的研究从原来完全依靠《明实录》等文献资料,转变为以文献资料结合碑刻等其它资料进行互证研究的新阶段。

原来,西方学者自19世纪末以来出于本国扩充在华势力以及对中国历史了解的需要,开始关注郑和下西洋。最早进行这一研究的有英国外交官梅辉立(W.F.Mayesr),他曾利用明朝人黄省曾《西洋朝贡典录》的材料进行研究,于1875年间在《中国评论》的第3期和第4期上用英文连续发表了《十五世纪中国人在印度洋上的探险》的长篇论文。接着,俄国驻华使馆医师贝勒(E.V.Bretschneider)也在该刊上用英文发表了《十五世纪中国与中亚和西亚诸国的交往》,再次论及郑和下西洋。此后,英国人菲律普斯(G.Philips),荷兰人施古德(G.Schlegel)、戴文达(J.Duyvendak),法国人沙碗(E.Chavannes)、高第(H.Gordier)、伯希和(P.Pelliot),美国人柔克义(W.Rockhill),日本人藤田丰八、山本达郎等也在翻译介绍郑和下西洋资料的同时,对郑和下西洋的具体数次、时间、地点、船舶、航海图等问题也做了考证和研究。而在中国国内,由于民族危机的加深,自本世纪初开始,一批爱国的知识分子也把研究的目光投向郑和下西洋,期望通过宣传这一中西交通史上的空前壮举来唤起民众的爱国热情和树立中华民族的自信心。首先揭开国内研究郑和序幕的是梁启超,他于1904年在《新民丛报》上发表了题为《祖国大航海家郑和传》,除对郑和的历史贡献给予了充分地肯定外,他还就西洋的一些具体地名进行了考证。后来,直到1934年,又有孙伯恒、李长傅、向达、张星烺、许云樵、冯承钧、夏璧等人纷纷从事对郑和下西洋的研究。纵观这一时期的郑和下西洋的研究,还都是以现有文献为依据进行研究,研究重点是对有关文献进行考证和校注。

先师也正是通过对《娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹碑》碑文的发现,增强了对郑和研究的兴趣和信心,并决心继续致力于郑和下西洋的研究。从此,他开始大规模搜集郑和下西洋资料,进入图书馆抄录具体文献,外出访问调查相关文物遗迹,并托友人注意有关信息。功夫不负有心人,先师在1936年春探访南京静海寺时,又从该寺西侧厨房壁间发现一块记载郑和下西洋的残碑。该碑记载了郑和下西洋时所乘的船舶分别有二千料海船、一千五百料海船和八橹船,为它碑以及其它文献所未载。日寇占领南京时,该碑遭毁于战火,幸有先师在当时对碑文及时拓片,从而保存下这一珍贵的石刻材料。

在广泛搜集资料的基础上,先师于40年代中后期相继出版了《郑和》(重庆胜利出版社1945年初版,台湾胜利出版公司1979年再版)与《郑和遗事汇编》(上海中华书局1948年出版)两部专著。《郑和》是一部研究专著,书中对郑和出使经过、目的、海外航行情况、使团成员组织、出使结果、宝船制造等问题考证极详。《郑和遗事汇编》是在《郑和》一书的基础上,并结合新搜集的资料而写的一部专著,书中对郑和的家世、生平、历次出使西洋的情况、有关郑和遗迹与轶闻介绍详尽。这两部专著的出版,是郑和研究学术领域的重要里程碑。正如黄慧珍、薛金度在《郑和研究八十年》一文中所指出的:“《郑和》、《郑和遗事汇编》是四十年代郑和研究的重要著作之一。这是郑鹤声自三十年代起从事郑和研究以来,经十余年的资料搜集、整理,以及亲自到实地探访,调查了南京、浏河、长乐、云南等地郑和史迹遗址的基础上编辑而成的专著。二书汇集材料丰富,内容广泛,考证详确,是郑和研究史籍资料、文物遗迹资料的综合,是献给郑和研究者必要的参考书。”“郑鹤声研究郑和,一开始就从实地调查郑和文物遗迹着手,以第一手实物资料再结合史书记载进行考证纠误的方法,取得了显著成果。故二书的资料搜集,为当时所仅见,至为可贵。”

进入80年代时,先师又通过齐鲁书社向学术界推出了他与其哲嗣郑一钧合编的《郑和下西洋资料汇编》,分上、中、下三册,共368万字。 上册系统介绍了郑和家世、生平和时代,郑和使团人力和物力,郑和使团的航海技术等有关郑和本人、郑和使团以及郑和下西洋历史背景方面的历史资料;中册系统地介绍了郑和时代海外各国的概况,郑和出使经过,郑和出使对中外关系发展的促进作用等方面的历史资料;下册系统介绍了郑和在海内外的遗迹、文献,以及后世评价郑和下西洋方面的历史资料。这部书将各种散见的文献材料和实物史料,分类整理成为一部最系统的郑和下西洋资料工具书,极便于研究者的查阅引用。可以说,这部书是先师两代人用50年时间研究郑和的结晶,也是他贡献给后人的宝贵财富。该书出版后,被人们誉为是一个世纪以来郑和研究资料的“小百科”。这些丰硕的研究成果表明,先师是学术界郑和研究的集大成者。

四、先师的史学研究与民族情怀

先师在《中国近世史》的“序论”中,还把民族融合与民族团结视为近世中国与远古、中古中国的的重大区别之一。先师在书中指出,中国民族最为繁杂,历经千年满蒙回藏诸族皆受汉族之影响,并在清代融合为中华民族。“中华民族之得如今日,固融合于此二百年中。” 也就是说,他认为作为现代“中华”标记的民族国家,实乃真正形成于有清一代。

正是带着这种中华民族的一体观,先师于历史研究中一直倡导研究中华民族的民族精神,并认为历史教学也应肩负起国家兴亡之责任。在他看来,近代中国国家危败,也由于“国人民族意识消失殆尽。其消失原因虽多,而历史教学之未能尽其功用,实为根本上之原因。所以历史教育应“为发扬民族精神之宣传,而不为颓丧民族精神之刺激。” ,1935年,他发表《历史教学旨趣之改造》一文,不久就以单行本形式出版。在这本册子中,他开门见山地论及历史教学之功用:历史教学对于“民族国家之兴亡,盖非浅鲜”;“故以复兴民族为目的者,每以历史教学为利器”。“历史教学之目的虽有多端,而发扬其民族之精神,以激励其团结之情绪,坚定其自信之能力,藉以引起其爱国爱种之观念,以为复兴民族之基础,则诚我国目下国难期间应有之努力。”

在历史教学中讲究国内各民族的团结,就必然涉及到在历史研究中如何处理中国历史上的朝代更替与民族之间战争。1935年,先师发表文章认为,中国历史上的朝代更替与民族之间战争,应视为中华民族内部的纠纷,如同当时的直皖之战、奉直之争。所以,他在1935至1943年间,非常重视对中华民族之间融合问题的研究,相继发表了《中华民族精神之检讨》、《中华民族之复兴与西南》《近三百年来中华民族融合之趋势》等论文。在第一篇文章中,他认为忠义勇敢卫国御侮是中华民族的精神所在。第二篇文章则从西南为抗日战争大后方角度,强调了处理好西南地区民族关系的重要性;而第三篇文章则针对当时一些人所持的狭隘民族立场,他具体阐述了有清三百年来汉满蒙回藏等民族融合为中华民族的学术主张。

先师认为,要确立中华民族意识,还必须重视边疆历史研究和边疆历史教育。否则,边疆观念不能养成,也不足以抵御外侮。他担心当时人还受古代“蛮夷戎狄”等狭隘汉民族意识的影响,以影响民族团结大局。一旦外敌挑拨离间,民族之间即生裂痕,而边防渐失。有鉴于此,先师认为,“在今日非常时期的教育之下,历史教育的使命,既深且重,而对于边疆的教材,更其不可忽略;而这种边疆的教材,在历史中最主要的,应注意下列三点:(一)边疆的形势与领土的损失和经过;(二)边疆人民生活的情况和社会经济的情形;(三)边疆之应如何开殖与发展。” 他本人还写过《前清康乾时代之理藩政策》和《清代对西南种族的扶绥》两篇论文, 讨论清朝盛时的民族政策及其对西南地区少数民族的具体措施,强调民族政策对边疆政治稳定的重要性。

先师在前文中所说的“非常时期”,是指1931年九一八事变后日本帝国主义侵占东北三省并继续扩大对华侵略战争的中华民族危亡之时。其先,先师因1928年发生“五三惨案”,即于当年发表《五百年前中日交涉之一幕》的文章, 将明朝围绕倭寇侵扰中国的对日交涉经过公示于社会大众,以其远见卓识提醒人们重视日本对华动向问题。1929年,他又发表《江心坡与国防》一文, 就1926-1927年间英国入侵并占领的江心坡(指位于云南高黎贡山以西的恩梅开江及迈立开江合流处之间以北的地带,明清王朝时期属于云南土司管辖,后遭占领缅甸的英国殖民者不断入侵,今已划属缅甸)问题,提出领土依据和西南国防建设事宜。抗日战争爆发后,他又发表有《历史教学与国防教育》一文, 指出历史教学对于培育国民国防观念的重要性。而先师在抗日战争的烽火岁月进行郑和下西洋研究,除了他的学术兴趣外,他所考虑的现实因素则是,“为激励国民,抗日救亡,以历史上伟人之功业,发扬中华民族之精神和优秀文化传统,从中得到力量。”

先师在云南高校任教时,曾讲授《亚洲史》和《中国史学史》两门课程。 他目睹印度早期历史典籍之缺乏,亦深感中国优秀文化赖以传承,而史学家功不可没,遂继续从事中国史学史研究。其先,他的大学毕业论文,就以《汉隋间之史学》为题,洋洋十余万言探讨了中国史学的发展大势,并从史官、史家、史学成立与史学发展诸方面阐释了从汉代到隋代中国历史学具体发展状况。该文初由《学衡》杂志发表, 不久就由中华书局以单行本出版。 他在研究中国史学史的过程中, 认为“司马迁以前无所谓史学”,《史记》出而“史学因之转变方向”;而在中国史书的诸种体例中,“正史”因其最为重要也最值研究,遂撰著《史汉研究》。 此书为对两部经典史籍《史记》与《汉书》的比较研究,内分体例组织、源流、制作与增删、叙事等项,对两书详加比较和分析。现有学者认为,先师的这些论述,都给后来的中国史学史研究以很大启发。

先师与其长兄合著的《中国文献学概要》,亦被后人视为中国文献学的开山之作。 该书分章阐述了结集(古籍分类和目录)、审订(古籍整理)、讲习(古籍传授)、翻译(外籍翻译)、编纂(大型类书和丛书编纂)、刻印(印刷与版本)等中国文献学的内在架构,形成了一个环环相扣的较为严密的逻辑体系。而且,鉴于清末民国初年社会上因西方文化的大规模传入而出现的自贬本国文化的风习,先师深为忧虑。尤其是国人对本国文献之要略“不知所对”的情况,先师明确提出“典籍者,思想之结晶,学术所由寄也”,“中国文化之完备,世界各国殆莫之享,此为中国文明之特色,即典籍之完美也。” 另一位当代研究者认为,郑氏兄弟二人的《中国文献学概要》,不仅构建了中国文献学的新体系,而且深刻地阐述了研究中国文献的学术价值和社会价值。他认为,郑氏之所以重视中国文献,“就是要发掘文献中所蕴含的民族精神。更为可贵的是,郑氏还提出‘中国文献之世界化’的命题。在他看来,中国历史悠久,典籍丰富,文化灿烂,对人类文明贡献巨大,舍弃中国文化而言世界文化,是极不全面的。如果我们对自己的文化整理与研究不予注意,那么要西方文化界对中国文化进行全面的研究,自然是困难的。其编纂《中国文献学概要》,就是要达到‘考文献而爱旧邦’的目的。”

先师对中国文献学的高度重视,对著名史学家的敬慕和研究,亦缘于他自身对于职业历史学家的角色认知;而他深厚的民族情怀,则使他的文献学研究、史学研究和历史教育主张又带有浓郁的民族性;而20世纪上半叶的民族危亡,无疑加深了他的民族情怀;因而史学研究、文献学研究和历史教育观,都成了他的民族救亡和中华复兴之利器。

五、“状貌考”风波与“不怕当史料派”

先师于1951年来山东大学历史系任教时,主要承担“中国近代史”的教学研究任务。不过,此时的“中国近代史”课程与解放前他在中央大学所主讲的“中国近世史”课程相比较,在内容方面和体系上已有很大不同。先师自己说:“解放后担任中国近代史课程。毛主席关于中国近代史的论述,指示我们以第一次鸦片战争为中国近代史的开端,与以前讲授的中国近世史,迥然不同。” 先师在当年发表的《怎样研究中国近代史》文中,也感到“我们的首要问题,是在如何运用马克思主义来结合我国近代史上的问题。” 然而,对于一位已构建起自己学术体系的五十岁学者来说,这个结合的过程必然是十分艰难的。

就在1951年,先师于新创刊的《文史哲》杂志上发表《天王洪秀全状貌考》。 大约到了1955年以后风波渐起,史学界开始有人非议,后来校内也有人公开发文指责他搞繁琐考证,是反科学的,居然去考证洪秀全长没长胡子。 先师后来回忆说,自己的“这篇文章发表后,首先引来‘理论棒子’关锋在报上的公开批判指责,歪曲我的意愿,说我搞繁琐考证,如何如何。我看了心中很不服气,但又有顾虑,不敢加以申辩。” 先师之所以“不服气”,一是因为这篇文章是应南京博物院筹备“太平天国革命一百周年纪念展”之约而写的。当时南京大学艺术系教师根据一些文献绘了一幅洪秀全画像,但是否逼真他们又不敢决定,乃求助于以谙熟史料而著称的郑鹤声;二是他的这篇文章关涉农民起义领袖形象,也是为了纠正日本人稻叶君山《清朝全史》所用洪秀全图像之舛错。而最终他“又有顾虑,不敢申辩”,是因为他看到对他进行批判指责的,除了当时党中央的笔杆子关锋以外,还包括当时中国近代史研究的最高权威学者。而从1954年底批判俞平伯的红学研究开始,以政治方式介入学术讨论已成为学术常态,更何况他自己的中国近代史学术体系与这位学术权威甚至最高领袖之不同。因此,先师惟有沉默!

据我了解,先师在写出《天王洪秀全状貌考》后不久,便开始学习马克思理论并试图运用到中国近代史研究中。1954年,先师在研究孙中山的思想时,感到在运用马克思主义理论时还没有把握,就去找以理论见长的华岗校长,在得到华岗的具体帮助后,先师对论文做了认真修改后发表出来。 其实,先师在1943年写成出版的《中华民国建国史》一书中,就是从1884年孙中山立志革命开始写起,书中也是以孙中山所领导的国民革命为主体。而50年代写孙中山思想论文时专门寻求华岗给予理论指导,可见他对于马克思主义理论之重视。由于这篇论文是新中国后最早论及孙中山思想的学术文章,揭示了孙中山思想经历从改良到革命、从旧民主主义到新民主主义的发展过程,在知识界较有反响,民革中央还将此文印成单行本发给民革党员作为学习材料。先师不仅向华岗校长学习理论,而且还与当时的青年教师路遥一起切蹉理论与学术,以避免自己学术论文中的理论有不周之处。

作为一位在历史学领域耕耘30年且有较大成就学者,主动向刚刚走上历史学术之路的青年教师求教理论,虽然反映了先师在适应新的学术环境状态下的虚心态度,但多少也表现出一代旧学人的无奈和适应。在探讨三次革命高潮问题的1955年,先师发表《太平天国妇女解放运动及其评价》。而在先前的《中国近世史》中,先师对于太平天国运动一直给予较高的评价(参见下册第三章“太平天国革命及其影响”)。此文对于早先未及深入探讨的太平太国时期妇女问题做了专题探讨,并上升到妇女解放运动高度。从他立论证据来说,则是禁止妇女躔足。但是,太平天国时期的三宫六妾,却未引起先师的足够反省。这种定向思维和评价,无疑源于当时的革命史学环境,对于农民起义领袖只可歌颂不可批判。

如果说,对太平天国运动的评价反映了他发展了一贯的学术认识;那么,他对于郑和下西洋的讨论则从原来的具体事实求真转向为国家外交方针服务的政治意识。1957年初,先师连发《十五世纪初叶中国和亚非国家的友谊关系》和《十五世纪初叶中国与亚非国家间在政治经济文化上的关系》。如果再加上《德国占据胶州湾的阴谋》和《辛亥革命前夕资产阶级革命派对于帝国主义的态度》,分明都是亚非拉友谊和反帝语境的产物。

1958年对于新中国来说是特别重要的一年,举国上下开展“大跃进”运动。而在史学界,也掀起了一场“厚今薄古”问题的讨论和运动。这场讨论和运动一方面是批判厚古代而薄现代的学术研究倾向,另一方面则是批判厚资料而薄理论的学术风气,其本质则是历史研究必须为当前的政治服务。然而就在这一年,先师却不顾当时的高等教育氛围而为历史系学生开设“史料学”课程。他是要以自己谙熟史料学和目录学的学养,教育学生治史必须通晓搜集史料的方法。他这种不合“时宜”的教学举动,很快就遭到历史系主政者的批判。不过,他却坚称自己“不怕当史料派”。在当时那种政治狂躁的岁月,“史学革命”的狂飙并没有冲去他的学术理性。作为一名历史学教授,他对历史教育的敬业之心和对年轻学子的责任之感可见一斑。

先师一直认为,研究历史必须充分占有史料。在从事某项问题的学术研究时,应尽可能多地占有与之相关的史料,尤其是第一手史料。同时,要尊重史料的本来面目,切忌以个人需要而片面摘引史料。另外,还要善于鉴别史料,以确定具体史料的可信度。历史论著只要有坚实的史料基础,才可能有说服力。而研究者一旦谙熟史料,也可能从中悟出新的研究问题。他并不认为“史料即是史学”,而是认为史料是史学研究的出发点和依据。他为了研究中国近代史,从1932年起开始广搜史料,足迹遍及南京、北京、天津、武昌、上海、杭州、宁波、苏州、扬州等地旧书店,广搜晚清、民国初年的原始文献、公报杂志,并搜罗到不少海内外孤本,如《清史稿》的部分手稿,邓廷桢家散出的与林则徐办理鸦片事宜的文件,清季以来《政府官报》、《政府公报》等。中国史学会在编辑“中国近代史资料丛刊”时,特请他参加《鸦片战争》、《第二次鸦片战争》以及《太平天国》的史料编辑工作,书中还收录了他提供的多种珍贵史料。

而在国立编译馆和国史馆就职期间,他还组织同事一起对《东华录》进行分类整理,形成1600余万字的《东华录类编》,实具《清会要》的雏形,可惜这部文稿在南京解放时移交给出版总署后下落不明。为方便检查《东华录》内的干支日期,先师又编写了一部《近世中西史日对照表》。此外,除了前面述及的他编辑过千余万字的《东华录类编》和360余万字的《郑和下西洋资料汇编》外,他还编辑80万字的《黄河志文献编》等资料书。我于1982-1984年师从先师攻读中西交通史专业研究生时,先师还以八十余岁高龄,搜集编缉《14至17世纪中国与海外国家关系资料汇编》,冀望为学界研究明清时期中外关系史提供一些基础性资料。

除了专题性资料外,先师特别重视从史部目录学角度来掌握史料。他认为,如果一个学者不从目录学入手,就很难掌握各种历史文献的具体内容及其史料价值。他所撰写的《中国史部目录学》,正是从介绍我国史书的渊源和史部的位置入手,详细地叙述了各类史书的源流和史目正录、别录与今录的流别,系统地总结了各种历史文献分类法,并且结合史料学和西方历史文献目录学对中国历史文献目录学的今后发展进行了阐述。从这部书的内容可见,先师所论述的史部目录学,已超越了清代学者们所介绍的目录学为各种文献篇目及版本的学问范围,而成为揭示历史文献目录的源流及其发展规律的一门学科。迄今为止,该书还是唯一的一部中国史部目录学专著。此书曾在上个世纪50年代和70年代又分别由上海和台湾的商务印书馆再版。

先师还认为,研究历史并不能仅仅限于历史类文献,还有必要旁涉其它非历史类文献。同时,针对本世纪初学术界中所出现的蔑视民族文化的思潮,先师专门著写了《中国文献学概要》(与其兄郑鹤春合作),以期改变当时存在的“号为学人,而叩以本国文献之要略,瞠目而不知所对者”的情况。此书出版后,一直受到人们的欢迎,一些大学的图书馆学专业还将它作为教材或教学参考书使用,商务印书馆和上海书店为此也曾先后多次重印该书。直至最近,复旦大学和上海书店仍决定将先师所著的《中国文献学概要》和《史学概论》,收入到“民国丛书”第二编中,予以再版。毫无疑问,正是先师在历史学研究中对于史料的高度重视,他的诸多研究成果才得以在不同时期不同政治环境下多次翻印。

六、余 论

从先师所著的史学论著情况看,他是一位在中国史料文献学、中国近代史和郑和研究都做出过重要学术贡献的学者。另外,他在中国史学史的研究领域也有诸多建树,除前述他撰著的《史汉研究》、《司马迁年谱》、《班固年谱》、《袁枢年谱》、《杜佑年谱》等作品外,他早在1928年就明确地把中国史学发展史划分为五个时期,即史学的胚胎时期(先秦)、昌盛时期(汉隋阶段)、衰落时期(唐明阶段)、蜕分时期(清代)、新发展时期(清末民初), 也比较清晰地揭示了中国史学的发展轨迹。

而就先师的历史学著作视野和精神而论,他的中国近世史研究,以新航路发现后中西交通之大势来观察明末以后中国社会之新变化,充分体现了他的全球化视野。而面对着近三百年欧风西雨所带来的中国历史之大变局,先师的历史研究又带有浓郁的民族情怀,是故对于中华民族精神的积极探讨,对于郑和下西洋研究的一生衷情,对于边疆与民族关系问题的高度重视。在他的论著里,全球化是他探讨近三百年中国历史的基本视野,而民族性则是他阐视中国历史的内在主旨。

如果对先师的历史论著以1950年前后进行分段观察,我们不难发现他的史学研究成果主要出自1950年以前,即他的50岁以前。一般来说,历史学者在50岁以后即进入出成果的辉煌时期。但先师的情况却恰恰相反,其原因何在?我个人认为,一是他在早年所构建的以葡萄牙东来为开端的中国近世史体系,与解放后定于一说的以鸦片战争作为中国近代史开端的学术体系极不相同;二是他的学术研究风格,在充分运用史料基础上阐释历史,与50年代以后因强调理论形态所导致的“以论带史”和“史论结合”学风也非常不合。与他的同事杨向奎、童书业、张维华、赵俪生、王仲荦等先生在50年代通过在《文史哲》杂志不断发表论文讨论重大问题相比,先师则很少参与重大问题讨论,发表的论文十分有限。可以说,在50年代山东大学历史系八位著名教授中(即所谓“八马同槽”或“八大金刚”之说),先师在1950年以前出版的历史成果之多,而其他七位同事却无人能与他相提并论,但他在1950年以后出版的科研成果却在八位同事中殿后,说明他在解放以后的学术转型并不成功,显示出他在50年代对于马克思主义理论的掌握相当困难,同时对外闭关的政治环境也使他的“全球化”视野受到严重束缚,唯有搜集专题史料来做出自己的学术贡献。

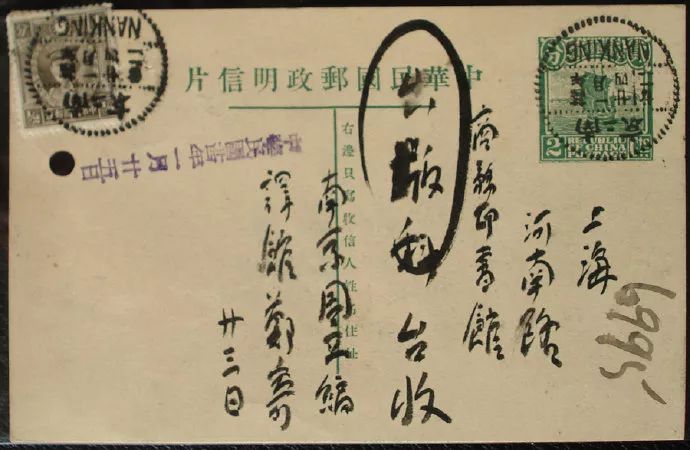

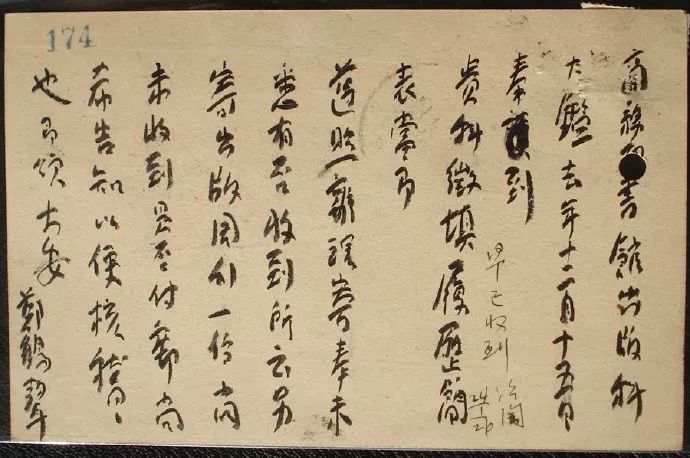

上图为民国二十四年一月二十四日南京国立编译馆郑鹤声先生发给上海商务印书馆的明信片,探讨履历表及周刊收悉一事

文丨陈尚胜

图丨网 络

编辑丨张恩强

海交史研究资讯公众号

微信号 : hjsyjbjb@163.com