作者简介

童 岭

南京大学文学院教授

本文载于《北京大学学报(哲学社会科学版)》2023 年第 1期,引用 / 转发等请据原文并注明出处。

参考注释请参见原文。

日出处天子致书日没处天子

——隋代的国书事件及其文本阐释探微

摘要:大业三年(607),日本的第二次遣隋使向隋帝国递交了“日出处天子致书日没处天子无恙”的国书。以隋代王言为视角,通过对遣隋使派遣与国书的文本细读两个层面梳理,可以看到古典的汉字书面语成为中世纪东亚共享的文化遗产。然而,它的引入与使用,却引起了文字背后的文化价值上的纷争。古代中国的天下观、君臣(内臣、外臣)关系在中世纪“国际”文书制度上被表现出来,其中还蕴含了佛教的东西观念。其意义不仅仅在于它们固有的文化价值,还有王言背后所蕴含的文化权力。

关键词:遣隋使;隋文帝;隋炀帝;小野妹子;国书

阅 读 导 引

一、公元589:欧亚大陆东部的新变化

二、“大业”与“推古”——遣使制度的建立

三、“日出”与“日没”——隋唐王言视野下的日本国书事件

四、遣隋使的跨时代意义

一、公元589:欧亚大陆东部的新变化

在经历了公元4世纪开始的五胡十六国至北朝的民族大迁移,秦汉以来的古典帝国分崩离析。至公元589年,隋文帝的开皇九年,隋军分南北两路南下灭陈,结束了魏晋南北朝约四百年的大分裂时代。“隋王朝”进入了“隋帝国”,长安中央朝廷以胡汉融合的集权支配政治为基础,开始试图将中国重新整合。隋帝国以复汉魏之旧与重振佛教为两大立国特色,而这两大特色的基础——即是被东亚世界“共享”的汉字、汉籍文明。

隋的“国际关系”,或者说隋帝国与周边诸民族、诸国家的交往,呈现出的新特点在于:在军事力量的对抗上,虽然有强大的突厥一度盘踞在漠北,但是在汉字、汉籍文明层面,欧亚大陆东部不存在可以完全匹敌隋的另一个文明。因而对于朝鲜半岛的国家、日本、安南来说,隋帝国以及此后的唐帝国从某种意义上是他们整备自己国家机制(律令)与社会文化(儒教)的唯一学习对象。本文所要讨论的核心——遣隋使国书事件就是在这一大框架下发生的。

此外,隋帝国的内在机制,在诸多层面上继承魏晋南北朝的贵族制,本质上隋帝国辐射到东亚文明圈的诸多精神文化与物质文化,都无可非议地打了上深深的贵族制的印记。可以说贵族精神代表了东亚(朝鲜半岛、日本等)的“时代精神”(Zeitgeist),这就决定了隋的东亚世界文明交流的“贵族性”。在精神层面的另一端,延续魏晋南北朝的东亚交往模式,作为起源于天竺的外来宗教的佛教,到了隋代已经呈现出逐渐中国化的大趋势。至少在唐武宗灭佛之前的长安、洛阳,不仅仅是汉文明的中心,也是世界佛教的中心,后者尤其得到了近年来国际佛教史学界的多方印证。这种“双中心”文化在东亚的传播,始于隋代二帝,于唐高宗、武则天以及玄宗时代均达到了巅峰值。

总而言之,在上述特征的隋帝国时代里,整个欧亚大陆东部都更具有“世界性”。然而,在这一“世界性”大原则之下,欧亚东部(包含东亚)的语言(口语)层面上——并不存在一个严格意义上的“语言(口语)共同体”。但是,周秦两汉以来形成的古典文本,构成它们的汉字、汉籍书面语以及背后的话语权力,经过魏晋南北朝的推演,至隋代已经形成了一个“价值共同体”。即是说,古典的汉字书面语成为中世纪欧亚大陆东部共享的文化遗产,即使不属于汉藏语系的阿尔泰语(突厥政权)也部分纳入了这一“价值共同体”之中。然而,它的引入与使用,却引起了文字背后的文化价值上的纷争。古典时代的天下观念、君臣(内臣、外臣)关系以及它们如何在中世纪“国际”文书制度上被表现出来,是一个值得深究的话题。

二、“大业”与“推古”——遣使制度的建立

相对于以往的遣隋使、遣唐使或者丝绸之路东端的研究,本文希望跳出“人”与“物”单纯空间移动的transportation意味,加上文化传播的communication含义。“传播”一词的语源是拉丁语commūnicāre,意为“分享”。“分享”与“单向”意义上的传播,最大的区别在于受传播方的信息“反馈”,只有良性的反馈,才会构成良性的循环。下面我们聚焦看看隋代日本的情况。

按照时间轴的发展,严格意义上只有在遣唐使时代,正史上的对应称呼才是“日本”;遣隋使时代,则还是与魏晋南北朝时代一样的“倭”或者“倭国”。

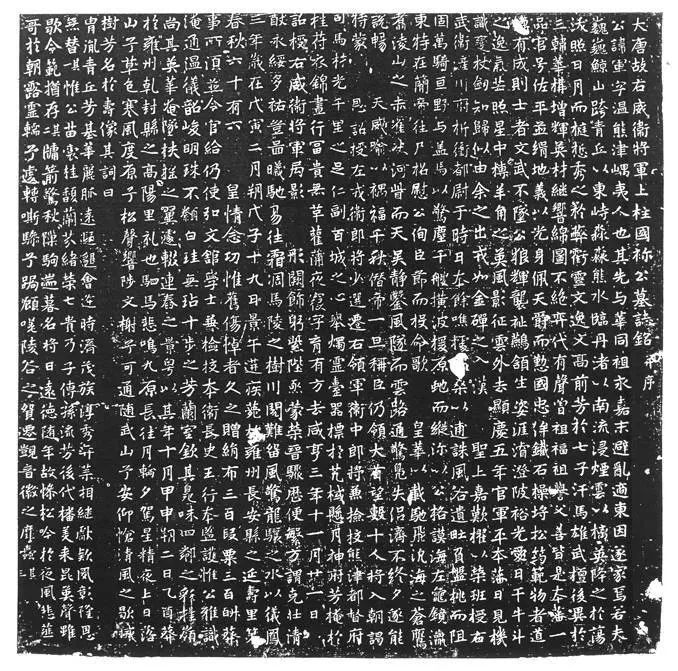

据2011年公布的仪凤三年(678)百济人《祢军墓志》,其中有“于时日本余噍,据扶桑以逋诛;风谷遗甿,负盘桃而阻固”句,是出土文献中“日本”二字的最早例证。然而,下文为了行文方便与统一,称“日本”为多,读者审焉。

百济人《祢军墓志》

关于日本交通中土的情况,《文献通考》有一段很精辟的评价,其有云:

其初通中国也,实自辽东而来,故其迂回如此。至六朝及宋,则多从南道浮海入贡及通互市之类,而不自北方。则以辽东非中国土地故也。

从隋平陈的公元589年,到唐帝国灭亡的公元907年,日本史经历了飞鸟时代、奈良时代以及平安时代的中前期。因此,遣唐(隋)使需要纳于这三百多年的大视野中考察。

当时的欧亚大陆东部世界,处于一种联动的状态之中。比如日本苏我氏与物部氏之争,在隋帝国统一天下前两年(587),苏我马子攻灭了物部守屋;后一年日本派遣使者至百济留学;公元592年的年底,苏我马子拥立女帝推古天皇即位,以其侄厩户皇子为皇太子——也就是著名的圣德太子,实际上由推古女帝与圣德太子一同执政,开启了日本史的“飞鸟时代”(592—710)。592这一年,是隋文帝开皇十二年。平陈不久的隋帝国,国内并无大事,该年年底中央系统最大的人事调动即为杨素担任尚书右仆射。

推古天皇、圣德太子关系简图

隋文帝开皇二十年(600),推古天皇派遣了第一次遣隋使。隋炀帝大业三年(607),《隋书·东夷传》记载倭王多利思比孤再次派遣使者访隋,因为著名的“国书事件”而引起了隋炀帝的不快。这一时期,主导日本文化事业的即是圣德太子。在女帝推古天皇统治结束之后,促成日本大化革新的主力,正是遣隋使与向往中国文化的一批人物。

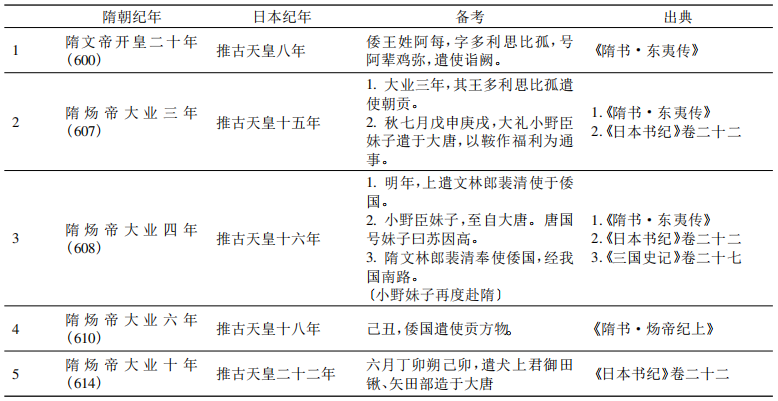

梳理《隋书·东夷传·倭国》(中国)、《日本书纪》(日本)及《三国史记》(朝鲜半岛),日本向隋帝国派遣的使团,共五次;以及隋帝国派往日本的使者,共一次,我们列表如下:

从上述表格的数据分析我们可以看出,隋帝国方面记录了日本四次遣隋使记录,日本国史记录了三次遣隋使(中日共记一事者两次),而早期朝鲜史籍只记载了隋帝国出使日本的一次记录而已。

其中,隋炀帝大业三年与大业四年的两次,中日两国的史书都予以记载,大业四年那次,则是中、日、朝三国国史均有记载。然而第一次的隋文帝开皇二十年遣隋使,只见于中国史书;最后一次隋炀帝大业十年的遣隋使,只见于日本史书。

梁《职贡图》倭国使

以下,我们简单梳理一下这几次遣隋使以及隋帝国派往倭国使者的具体情况。

第一次,隋文帝开皇二十年(600)。倭国国王阿每多利思比孤,关于阿每多利思比孤是谁,学术界主要有三种看法,简述如下:一是指推古女天皇,二是指推古天皇前后的天皇(用明、崇峻、舒明),三是指圣德太子。藤家礼之助认为,栗原朋信、石原道博主张“阿每多利思比孤”就是对天皇的一般称呼,这种说法“最妥当”。总之,日本派遣的使者到达了隋帝国的新都:大兴城。只是第一次派遣使者的名字并不见于中日史籍。

遣隋使路线图,载气贺泽保规编《遣隋使がみた风景,八木书店,2012年版

如果我们梳理开皇二十年前后的东北亚局势,可知两年前的开皇十八年(598),高句丽联合反叛的靺鞨诸部,入侵隋王朝的辽西边境,虽然这一次入侵很快就被营州总管韦冲击退,但刺激了“欲征之久矣”的隋文帝。于是派出了三十万大军讨伐高句丽,然而因遇到夏秋雨季,军队未能东征,但惊吓万分的高句丽王连忙遣使谢罪,上表称:“辽东粪土臣元。”这一次不了了之的东征,一定给尚在皇子位上的杨广以深深的印象。

对于当时的日本来说,西边大陆国际形势翻天覆地式的巨变,亟须得到关于这一巨变的精准情报,间接从朝鲜半岛获取的信息可能并不精准。此外,在圣德太子主导下,日本与朝鲜半岛西南部的新罗,时常处于小规模战争状态。因此,从半岛获取中国大陆最新政坛情报的可能性逐步降低。当然,汲取最新的佛教思想与佛教典籍,是从第一次遣隋使一直到最后一次遣唐使,日本人的核心目的之一。

第二次,隋炀帝大业三年(607)。具体月份,根据《日本书纪》是推古天皇十五年“七月庚戌”。圣德太子派遣大礼小野妹子、通事鞍作福利,携带日本国书,前往隋帝国朝贡。有些日本学者以为这次为遣隋使的开端。这次因为涉及著名的“国书事件”,我们还会在下一部分详细展开,这里就本次遣使的前后经纬略作阐述。

《日本书纪》云:

秋七月戊申庚戌,大礼小野臣妹子遣于大唐,以鞍作福利为通事。

这里的“大唐”即“大隋”,《日本书纪》在涉及隋代部分,大多把“大隋”写为“大唐”,可能《日本书纪》的书写者将“大唐”视作唐土的泛称,而非唐帝国的专称。根据岩波书店校注本,小野臣是和珥臣的同族,妹子,根据《姓氏录》“小野朝臣,大春日朝臣同祖。彦姥津命五世孙米饼捣大使主命之后也。大德小野臣妹子,家于近江国滋贺郡小野村,因以为氏”。通事鞍作福利的“通事”,可以理解为一种身兼翻译的副职。

第二次从日本出发的小野臣妹子等人,是何时到达隋廷的呢?根据《隋书·炀帝纪》云:

(大业四年)三月辛酉,以将作大匠宇文恺为工部尚书。壬戌,百济、倭、赤土、迦罗舍国并遣使贡方物。

国史《隋书》并非成于一人之手,因此《东夷传》的“大业三年”遣使说,与《炀帝纪》的“大业四年”遣使说,本质上是一次,只不过《东夷传》记载的是小野臣妹子的出发时间,《炀帝纪》记载的是小野臣妹子的到达时间。推古天皇十六年的“夏四月”,《日本书纪》载云:

十六年夏四月,小野臣妹子至自大唐。唐国号妹子臣曰苏因高。

根据《隋书》的记载,从日本岛到长安,前后耗时八个月。根据《日本书纪》的记载,前后耗时则为九个月。其中存在一个月的“误差”,可能一个指入长安的时间,一个指实际觐见皇帝的时间。“因高”二字就是古代“妹子”的近音词,“妹”是imo,比对为“因”in;“高”在隋唐时代发kag音,后世发kau音,音转为kɔ:音,与子ko相近。另外,上述史料中的“大唐”与“唐国”,无一例外都是指隋帝国。

第三次,隋炀帝大业四年(608)。这一年中,隋帝国的文林郎裴清(河东裴氏家族,又名裴世清)陪同小野臣返日,以及小野臣妹子的再一次作为遣隋使赴长安。即同年内,中日之间互派使者一次。

《隋书·东夷传》云:

明年(大业四年),上遣文林郎裴清使于倭国。度百济,行至竹岛,南望𨈭罗国,经都斯麻国,逈在大海中。又东至一支国,又至竹斯国,又东至秦王国,其人同于华夏,以为夷洲,疑不能明也。又经十余国,达于海岸。自竹斯国以东,皆附庸于倭。

隋帝国使者裴清所任文林郎一职,源出北朝(如北齐文林郎杨孝政)。隋制“文林郎二十人,从八品。掌撰录文史,检讨旧事。此二郎皆上在藩已来真司学士。”此处“二郎”即指儒林郎与文林郎。入唐之后,均为文散官。如果与隋帝国派遣到突厥等国的官员相比,文林郎的官阶无疑是相对比较低下的。

裴清的赴日路线,经过百济“度百济”,没有经过新罗。对此,《三国史记》卷二十七《百济本纪》有云:

(武王)九年,春三月,遣使入隋朝贡。隋文林郎裴清奉使倭国,经我国南路。

可知,大业四年春,百济派遣了使者赴长安,而长安的赴日使者也在这一年经过百济去往日本列岛。百济自从魏晋南北朝时代以来,就积极汲取中国文化。据韩国国立扶余文物研究所在2022年1月27日公布,在忠清南道公州武宁王陵墓附近出土的墓砖,就有一方刻有“造此是建业人也”七个汉字,这个陵墓就是百济时代所修建。

裴清于大业四年六月十五日(壬寅朔丙辰)到达日本的难波,九月十一日(辛未朔乙亥)启程回国。推古天皇再次任命小野妹子为大使,吉士雄成为副使,鞍作福利为通事,专程送裴清回国,是为第三次遣隋使。同时,圣德太子专程用汉语撰写了给隋炀帝的国书——这一点我们留待下一节详细分析。

第三次遣隋使与前两次明显不同之处在于,除了正使、副使等政治人物外,有八位留学生与学问僧(留学僧)同行,开启了此后数百年的遣唐使政治任务与文化汲取的双混合模式。这八人是:

8.新汉人广齐(学问僧,在中土16年)

这八人,一半为留学生,一半为学问僧,无一例外都是早期赴日汉人的后裔。他们在中土的时间从十几年到最长三十三年不等,也就是说,从隋炀帝大业四年往后推10—30年,即是唐高祖武德年间与唐太宗贞观治世,这第一批留学生与学问僧,以“遣隋使”的身份入中土,再以“遣唐使”的身份回到日本,他们自然是口称“大唐”,也就是上文《日本书纪》记载遣隋使派遣目的地是“大唐”的另一个原因。这八位之中,如高向玄理、僧日文(旻)、南渊请安等,都是大化改新的重要人物,可谓开启了日本史新纪元的主要推手。而又如奈罗译语惠明,根据《姓氏录》,其祖“出自秦太子胡亥也”,也是一条令人兴趣盎然的记载。

总之,从“遣使制度的确立”角度考察,第三次遣隋使具有标志性意义。标志着日本在对中国大陆的政治关注之外,全面开始汲取隋帝国的先进文化。

阎立本《历代帝王图》隋炀帝像

第三次遣隋使之后中国史书就不再有遣隋使或者倭国朝贡隋帝国的记录,《隋书·东夷传》在“明年(大业四年),上遣文林郎裴清使于倭国”记事之后,最后写到“此后遂绝”。

第四次遣隋使,如上表所列,仅见于《隋书·炀帝纪上》,在大业六年(610)的春正月。日本史籍无记载,很有可能是前年出发的一个使团。

第五次遣隋使,则仅见于《日本书纪》记录,即隋炀帝大业十年(614)遣隋使,最后一次的遣隋使又有什么隐情呢?

推古天皇二十二年,《日本书纪》记载:

六月丁卯朔己卯,遣犬上君御田锹、矢田部造(阙名)于大唐。

大使犬上御田锹、副使矢田部造率领遣隋使(惠光、惠日、灵云、胜鸟养、惠云)再度赴隋帝国。大使和副使两位,于第二年(大业十一年,推古天皇二十三年)“秋九月,犬上君御田锹、矢田部造,至自大唐。百济之使,则从犬上君而来朝。”基本可以判断,第五次遣隋使(正副使)依旧是通过百济作为中介,往返于中土。

为何《隋书》没有记录第五次遣隋使?

大业十年,隋炀帝的统治政策在国内已经造成了贵族、民众的双重剧烈反感,叛乱四处爆发,隋炀帝为了转移国内矛盾,发动了第三次高句丽远征。但是“他的三次不成功的努力,不仅使得隋王朝在东亚的直接统治没有实现,也直接导致了刚刚建立不久的新国际秩序面临崩坏”。随后隋炀帝就计划赴江都,有意迁都,因此,隋帝国的正统史官在天下纷纷之际,已经没有精力关注海东日本派遣来的使者了。

实际上,日本朝廷也“变相”知道了隋炀帝三次远征的结果,《日本书纪》在推古天皇二十六年(618)秋八月记载:

高丽遣使贡方物,因以言“隋炀帝兴卅万众攻我,返之为我所破”。故贡献俘虏贞公、普通二人,及鼓吹、弩、抛石之类十物,并土物骆驼一匹。

如果从高句丽赴日使者“隋炀帝兴卅万众攻我,返之为我所破”考察,这并不是隋炀帝第三次远征的结果,而是大业八年(612)第一次远征的结果。“返之”指的是隋军在撤退时被高句丽乙支德文袭击之事。但是,高句丽使者到达日本的618年秋天,李渊已经在长安接受隋恭帝的禅让,唐帝国成立了。关于这一点,在当年的秋天,短短几个月内,海东的高句丽、百济、新罗与日本,应该都还没能得到中土巨变的情报。

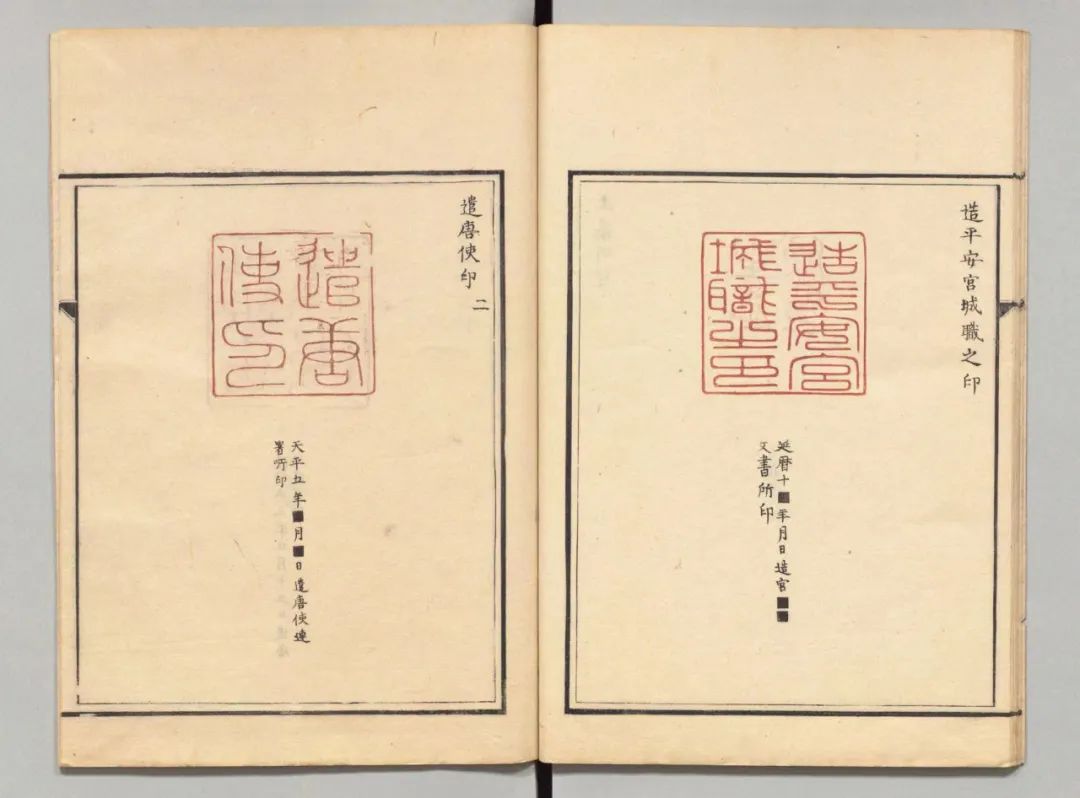

遣唐使印

总之,关于遣隋使与魏晋南北朝赴中国的日本使者之异同点,一个是从隋代开始,日本主动积极地从政治、国交层面汲取中国文化;另一个是日本中央朝廷非常重视遣隋使,与后者一起构筑起改造日本政治的重任。在流星王朝隋帝国的“大业”光环下,“推古”时代的遣隋使为日本文化的飞跃性发展铺下了最初的奠基石。

三、“日出”与“日没”——隋唐王言视野下的日本国书事件

下面,我们聚焦第二次遣隋使(607)小野妹子等人所引起的国书事件。这一事件,与中世的东亚外交、文书行政、日本国史、礼制仪式等都有非常深的关联,值得深入阐释。国书背后的古典用例,产生了这个时代特有的变化。

中世纪的欧亚东部,即便是精通数种语言(口语)的使者,他所传达的信息也不能和书面文本的重要性相比,即是说,在公共权威文本化的意义上,国书是国与国、民族与民族之间具有高度权威性的存在。我们考察国书的作用时,可以将它视为不仅仅表达或者反映隋代欧亚大陆东部共同体的凝聚意识,而且也是建构或者试图重构欧亚大陆东部共同体的手段。

第二次遣隋使与第一次遣隋使(600)相隔七年,在这七年之中,中国经历了隋文帝到隋炀帝的权力过渡期,而日本则在推古天皇十二年——公元604年,恰恰是隋文帝去世,隋炀帝即位之年——公布了著名的《十七条宪法》,这是日本法制思想史上里程碑式的法律条文。简而言之,先进的隋帝国之政治、经济、文化,已经给日本列岛吹来了一股不同于六朝的新风。所以第二批遣隋使以高于第一次遣隋使的规格与规模,启程奔赴长安。

虽然第二次遣使的前后过程,中、日、朝三国史料均有记载(百济记载了日本使者与文林郎裴清的回程信息),但是,关于“国书文本”只有《隋书·东夷传·倭国》详细记录了其经纬:

大业三年,其王多利思比孤遣使朝贡。使者曰:“闻海西菩萨天子重兴佛法,故遣朝拜,兼沙门数十人来学佛法。”其国书曰“日出处天子致书日没处天子无恙”云云。帝览之不悦,谓鸿胪卿曰:“蛮夷书有无礼者,勿复以闻。”明年,上遣文林郎裴清使于倭国。

大业三年,是第二次遣隋使的出发时间,《隋书·炀帝纪》记载了日本使者的到达时间,是大业四年三月辛酉。严谨的《资治通鉴》则将使者的《国书》系年在大业四年的三月。这里顺带可以说一下,小野妹子在哪座城市递交了《国书》呢?同样根据《隋书》帝纪与《资治通鉴》,隋炀帝在上一年(大业三年)的九月到达东都洛阳,大业四年的三月乙丑,车驾幸五原,出塞行幸长城。因此,小野妹子一行应该是在东都洛阳受到了隋廷正式的接待。

此外,这段日本《国书》的记载,中古史籍还见于《北史》卷九十四《倭国传》,从史源学考察,《北史》袭自《隋书》。《文献通考》卷三百二十四《四裔考一·倭》也钞录了《隋书》这段记载。又,清代严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》的《全隋文》卷三十一题之为《国书》予以著录。

《隋书》的这段记述中,出现了三处天子,第一处“海西菩萨天子”,第二处“日出处天子”,第三处“日没处天子”。三个“天子”的指代都非常明确,第一与第三是“隋炀帝”,第二是“推古天皇”。产生的问题是,在中世册封体系下,为什么日本(倭国)会以这种文书格式向隋炀帝致书?

由于第二与第三处“天子”是一份完整的书面国书,而第一处“天子”是日本使者的口头表述,我们首先来考察第一处“海西菩萨天子”。

在解释何谓“海西菩萨天子”之前,要留意三教融合的大框架下,隋与唐有着本质的不同点。简而言之,“流星王朝”隋是以佛教为主,儒、道二教为辅;而拥有近三百年国脉的唐帝国,则倾向于儒教为主,佛、道为辅。

隋文帝的性格之中,并不喜好儒学,这是《隋书》及《资治通鉴》明言的,如《隋书·高祖纪》卷末说他“不悦诗书,废除学校”。费子智(C.P.Fitzgerald)也说:“隋王朝的奠基者杨坚是一个没有受过多少精英教育的人,也不打算取悦官僚阶层。”但是对重兴佛法,隋文帝却亟亟以为己任。汤用彤《隋唐佛教史稿》说隋代的佛教最大事件有二:“一关中兴佛法,一舍利塔之建立。”

南京栖霞寺隋仁寿舍利塔(童岭 摄)

隋的第二位皇帝杨广,早在作为皇子的晋王时代,就表现出对佛法的尊崇。他与天台智者大师智顗等诸多高僧之间的交往足以证明这一点。其中,智顗赠送给杨广的“菩萨天冠”,在现实与宗教两个层面,加强了他的统治合法性,让人联想起卢浮宫的《拿破仑一世加冕大典》的油画。

总而言之,隋炀帝与佛教的诸多关系,不能视为简单的国家政治的延伸,而是杨广对佛教的尊信之表现。这种表现,影响力超出了中国本土,波及朝鲜半岛及日本列岛。需要留意的是,一方面天台宗此后在日本大兴,另一方面头戴“菩萨天冠”的隋炀帝,恰好就是在东亚宗教世界中的护法国王——“海西菩萨天子”。那么,从佛教的视域考察,第二次遣隋使口头叙述:“闻海西菩萨天子重兴佛法,故遣朝拜,兼沙门数十人来学佛法。”正是代表了遣隋使的一个重要功能,汲取文化(当然包括当时最发达的佛教文化)。

历来的古代中日国际关系史研究的重点,都放在第二与第三处“天子”,即日本遣隋使携带的《国书》内容:“日出处天子致书日没处天子无恙。”

正确阐释这份文书的关键,在于如下三点:

第一,不能用近代西方国际关系的“对等国交”来回套公元7世纪的东亚国际关系。这不仅是一种生搬硬套,也是无法站在公元7世纪的视角来审视当时的国家、民族之间的联系。美国学者何肯(Charles Holcombe)认为:

“外交平等”是近代西方提出的概念,在早期东亚社会与政治关系中,尚无这一词语。

针对所谓的“对等外交”,日本京都学派宫崎市定《隋の炀帝》一书有比较公允的认识,宫崎说道:

日本对隋朝的态度绝非迄今以来我们所认为的那么强势,完全是消极的“但求平安”罢了。

我认为遣隋使在政治情报获取之外的文化汲取,正是以这种“谦逊的态度”作为基调,那么,这份《国书》引起隋炀帝不快的根本之处在哪里呢?我们接着考察第二与第三点。

第二,《国书》的文书格式,尤其是“致书”的用词意义。

致书,是作为古代“王言”的一种,“王言”——是指天子的制诏等应用性文书。史学界对王言有细致的讨论,此不赘述。致书最典型的是《史记》卷一百十《匈奴列传》的国书开头:“皇帝敬问匈奴大单于无恙。”此后六朝、隋唐的国书,都可以找到“皇帝敬问”“皇帝问”“天子贻书”类似的句式。这是中古时代的中原帝王致书外族的格式,根据金子修一的研究,唐代有“皇帝敬问”(敌国关系)与“皇帝问”“敕”(君臣关系)两大类型的国际文书。实际上,突厥等外族也在这一体系下,非常讲究国书的格式。

如果将时间轴放到隋代,我们可以举出如《隋书·突厥传》:

沙钵略遣使致书曰:“辰年九月十日,从天生大突厥天下贤圣天子、伊利俱卢设莫何始波罗可汗致书大隋皇帝。”

唐人的史书中,明确记载了突厥可汗给隋文帝的这份“致书”,当时突厥雄踞大漠,实力非常强大,因此至少是用一种对等的视域看待隋王朝。《隋书·突厥传》接着记载隋文帝的回书格式是:

大隋天子贻书大突厥伊利俱卢设莫何沙钵略可汗:得书,知大有好心向此也。

此后,隋帝国分化突厥成功,沙钵略可汗为达头可汗所击,率部落渡漠南,寄居白道川。这时他的上表文则更谦恭地改为“大突厥伊利俱卢设始波罗莫何可汗臣摄图言”。“臣某言”的国书格式,就已经表示突厥臣服于隋帝国了。

细分来看,隋唐以来的中原君主,对外族的王言,有意识地用“天子”而鲜用“皇帝”。而且仔细对比隋文帝与沙钵略可汗往复的这两份国书,在隋帝国的第一次回信中,有意识地删去了“从天生大突厥天下贤圣天子”的“天子”,也就是说,即使在突厥最强大之际,隋帝国也只承认是漠北之雄,而拒绝(至少是隐性拒绝)对方也是一个“天子”。

那么,“日出处天子致书日没处天子无恙”,这一文辞选择,显然具有了文书之外的意义,明显是日本把自己置于“汉代的匈奴”或“隋唐的突厥”——这样可以与中原正统王朝分庭抗礼的地位。因为,在早期中世纪的册封体系圈中,外臣(如新罗之于大唐)必须要在国书上称“臣”,并且书“名”。对于隋炀帝来说,倭国这样的《东夷传》列国之一的“外臣”,忽然自我抬升到突厥一样的“敌国”程度,必然是引起他的不快。

第三,日本《国书》中使用的传统古籍中“日出”与“日没”的意义,有没有明显的褒贬、强弱色彩?

古籍之中,与“日(所)出”“日下”对应的是“日没”“日入”。郭璞注、邢昺疏《尔雅注疏》的《释地第九》“觚竹、北户、西王母、日下谓之四荒”句下,郭璞注:“日下在东,皆四方昏荒之国。”邢昺疏:“日下者,谓日所出处,其下之国也。”又《淮南子》卷五《时则训》云:“东方之极,自碣石山过朝鲜,贯大人之国,东至日出之次。”

而关于“日没”或者“日入”,可见《汉书·西域传》云:

安息长老传闻条支有弱水、西王母,亦未尝见也。自条支乘水西行,可百余日,近日所入云。

又如《后汉书》的《南蛮西南夷传》后范晔的论云:“若乃文约之所沾渐,风声之所周流,几将日所出入处也。”这里的“日所出入处”也就是泛指天下之意。可见在秦汉魏晋以来的典籍之中,太阳的“出”与“入”虽然不能说绝对没有褒贬或者高低色彩,但相对而言,更多地是指地理方位,而较少含有此强彼弱的意思。

而在欧亚大陆中世的汉传佛教叙述系谱中,日出与日没也不具有特别的褒贬色彩,譬如十六国后秦鸠摩罗什所译《大智度论》卷十有云:“日出处是东方,日没处是西方,日行处是南方,日不行处是北方。”(此类似四方之说在《大智度论》中不止一处出典)《大智度论》是对《摩诃般若波罗蜜多经》的注释,有百卷之多,讨论了大乘佛教的基本概念。日本奈良正仓院就藏有隋代的该份写经残卷。可见日本皇室与知识人很早就知道了《大智度论》的重要性。因此,如果站在大乘佛教的视角看,东西南北并没有高下尊卑之别。

然而,无论如何,“日出处”总还是具有一定的神秘与崇高色彩,作为时代较为相近的例子,我们可以拿日本《国书》与《魏书·西域传·波斯国》的波斯《国书》作一对比:

神龟中,其国遣使上书贡物,云:“大国天子,天之所生,愿日出处常为汉中天子。波斯国王居和多千万敬拜”。朝廷嘉纳之。自此每使朝献。

日本学者增村宏在释读这段史料是,将“汉中天子”单独句读。对此,我认为增村宏的解释有误。同样犯了句读错误的还有栗原朋信,他断句为“愿日出处常为汉,中天子、波斯国王居和多,千万敬拜。”以北魏为崇高的“大天子”,自居“中天子”。实际上,这里“愿日出处常为汉中天子”的“汉中天子”,指称的还是北魏皇帝(孝明帝),“波斯国王”四字之后才是居和多的自称,“居和多”应该推定为哥巴德一世Kawād Ⅰ,488—531。值得注意的是,哥巴德一世在波斯与琐罗亚斯德教异端派首领马兹达克(Mazdak)关系默契,马兹达克是讲究平等主义的教派。因此,我推测哥巴德一世给予北魏皇帝的国书,“日出处”没有高贵之意,只是比较单纯的地理方位的东方。魏廷“嘉纳之”,将萨珊波斯国王视为朝贡国,可能是误读了波斯国王这份经过翻译的国书。

简而言之,日出与日没,在日本方面来说,并无刻意地强调尊卑,只是以地理上的东、西为主要出发点。但在严格讲究礼制的中古时代,这份《国书》无疑是不合礼制要求的,因此,虽然隋炀帝看到了这份《国书》,但隋帝国的外交机构有没有正式接受这份文件?还是驳回?答案我倾向于是否定的。实际上,埋下这一“日出”不快的种子,其实在开皇二十年第一次遣隋使就已经种下了。当时倭国使者所“倭王以天为兄,以日为弟,天未明时出听政,跏趺坐,日出便停理务,云‘委我弟’。”隋文帝听了之后说:“此太无义理。”令倭国国君改之。

大业四年到达洛阳的第二次遣隋使,其口头陈述“海西菩萨天子”,毋宁说博得了隋炀帝的好感,但是《国书》刺激隋炀帝的愤怒点,我觉得不一定是在“日出”与“日没”的对比上,而是两个“天子”,后者才是引起隋炀帝不快的根本原因所在——即便如此,隋炀帝还是在当年(大业四年)就派出了文林郎裴清,随同小野妹子一起回到日本列岛,调查这个“日出处”国家的真实情况。《日本书纪》详细记载了隋帝国的第一次使者到达情况,以及日本朝廷的接待、新文书拟定等等,现节引其文如下:

A 大唐使人裴世清,下客十二人,从妹子臣至于筑紫。遣难波吉士雄成,召大唐客裴世清等。为唐客更造新馆于难波高丽馆之上。

B 爰妹子臣奏曰:“臣参还之时,唐帝以书授臣。然经过百济国之日,百济人探以掠取。是以不得上。”于是群臣议之曰:“夫使人虽死之,不失旨。是使矣,何怠之失大国之书哉?”则坐流刑。时天皇敕之曰:“妹子虽有失书之罪,轻不可罪。其大国客等闻之,亦不良。”

C 秋八月,辛丑朔癸卯,唐客入京。

D 于是大唐之国信物置于庭中。时使主裴世清亲持书,两度再拜,言上使旨而立之。其书曰:“皇帝问倭皇。使人长吏大礼苏因高等至具怀。朕钦承宝命,临仰区宇。思弘德化,覃被含灵。爱育之情,无隔遐迩。知皇介居海表,抚宁民庶,境内安乐,风俗融合,深气至诚,远修朝贡。丹款之美,朕有嘉焉。稍暄,比如常也。故遣鸿胪寺掌客裴世清等,稍宣往意,并送物如别。”

E 丙辰,飨唐客等于朝。

上述A至F的七则史料,是我根据《日本书纪》推古十六年涉及裴清赴日文献做出的分段。这里面关系到隋廷与倭国(日本)的外交,值得注意的有如下几点:

首先,日本朝廷对于裴清的称呼,一律是“大唐客”“唐客”,对于隋帝国则称为“唐国”“大唐之国”,对于隋炀帝则称为“唐帝”。称唐不称隋的原因,我们在上文已述。我虽然没有对《日本书纪》做过全面的逐字检核,但在翻阅与中国南北朝后期至隋初唐的对应时间中,似乎没有发现《日本书纪》中有记为“隋”之处,这一点颇有深意。然而,这次裴清出使日本在《隋书·东夷传》的记录中,“倭王”的对中土的称呼,则是“我闻海西有大隋”——这当然是中国国史根据裴清回国后的报告所拟成。

其次,在史料B中,记录了小野妹子丢失了隋炀帝赐予日本的国书,也就是文中的“大国之书”。理由是途经百济时,被百济人夺取。早期日本汉学家如本居宣长就认为,隋炀帝的国书可能对倭国充满指责之辞,而小野妹子担心让日本人原封不动看到会引起两国关系恶化,因此找了一个借口,故意丢失。而藤家礼之助认为隋帝国根本没有赐予国书。

第三,在史料D中,裴清宣读了以“皇帝问倭皇”开头的隋炀帝的书信,严格说来,这应该是赐给外臣的宣谕敕书(书信中出现“稍暄〔宣〕”即为证)。一般认为,本作“倭王”,日本文献则改写为“倭皇”。这份书信,本质上并不是“国书”,否则,史料B中小野妹子丢失的“国书”就无从谈起,再者,隋炀帝不可能一次给予日本两份国书。因而,裴清宣读的只是宣谕敕书。日本史料如《善邻国宝记》等均将裴清这份书信定为“国书”,这是不妥的。

《圣德太子传历》下卷,记载推古女天皇询问圣德太子“皇帝问倭皇”书信格式何意?太子答曰:

天子赐诸侯王书式也。然皇帝之字,天下一耳,而用“倭皇”字,彼有其礼,应恭而修。

可见日本朝廷已经认识到“天子”是专指中国皇帝,而皇帝赐给倭国的书信类似于赐诸侯王之书。同时,“皇帝之字,天下一耳”这八个字也大可玩味,标志着以圣德太子为代表的日本中央政府,已经可以熟练地在传统礼制的框架内,把握“皇帝”与“倭皇”的异同,总之,已经不再是前一次撰写“双天子”国书时的认知了。

第四,在史料F中,小野妹子再次作为大使,配同裴清返回隋廷。这次日本朝廷撰写的国书,不再使用“天子”,而是“东天皇敬白西皇帝”。徐先尧认为从书简文体出发,这是呈给“尊者”的形式。这份国书与上一次引起隋炀帝不快的国书相比,本质上都在强调“东”(日出处)与“西”(日没处)的地理方位。而日本朝廷认为,换用“东、西”,可能较少会引起中国皇帝的反感。

四、遣隋使的跨时代意义

费正清(John King Fairbank)指出:“以中国为中心的、等级制的中国外交关系,所包括的其他民族和国家可以分为三个大圈。”依照费正清的观点,第一个是汉字圈(朝鲜、越南、琉球群岛以及“某些短暂时期”的日本),第二个是内亚圈(游牧或者半游牧的民族),第三个是外圈(日本、东南亚等)。可见在费正清的观点之中,日本也是比较微妙的存在,在第一圈与第三圈之间徘徊。那么,隋代的日本,处于哪一圈呢?

从宏观的中日交流史上看,日本非常重视南方(南朝),而对北方,尤其是北方少数民族政权抱有警戒与敌意。比如倭五王时代,就对南朝政权充满好感,而认为鲜卑北朝是胡族入主中原。这种原因,与本文开篇所分析的“东亚文明圈”共享的汉字文化(儒教、礼制等)有关。从北朝的延长线上看隋帝国与日本的“国书事件”,也可以透射出日本的“大陆态度”——相对于近四百年的魏晋南北朝时代之后,隋帝国统一中国,对日本来说,隋帝国的性质到底是什么?这是推古天皇、圣德太子等亟须了解的国际情报。

文末我们再来回顾一下,从6世纪初期以来中断的中日交流,为什么在隋文帝时代开始进入了大规模、高规格的官方模式?国书背后的古典用例,发生了转型之意义何在?

在隋帝国之前的北周武帝,是激烈的排佛主义者。宣政元年(578)北周武帝急崩,这位生前声称“不辞地狱诸苦”(《广弘明集》卷十)激烈排佛的鲜卑皇帝,随着他的去世,他废灭佛道的措施也逐一被取消。由此诞生的隋开国第一任皇帝杨坚,他大力弘扬佛法,佛教在中国得到重生,其影响远播四极。日本圣德太子就是著名的崇敬三宝的皇子,遣隋使开启的佛教汲取模式,基本被遣唐使所照搬。正如在隋代国书事件的文本解读上,倘若遵照大乘经典《大智度论》四方平等的佛教观念去理解,就不会得出简单的“东尊西卑”观。为数不多的遣隋使与此后波澜壮阔的遣唐使有一个重要区别,即遣隋使在中土学习时间长达二十、三十年之久。他们,目睹了流星王朝隋的覆灭以及大唐的崛起;他们,回到日本后比遣唐使更加急切地大力推动日本朝廷模仿隋唐制度,整备日本政治、礼制与佛教。

长安、洛阳作为当时佛教中心之外的另一个中心就是汉文明中心。“双中心”视域下审视日本学习或推崇古典汉字文明的原因,并不仅仅在于它固有的文化价值(佛教、儒教),还因为它背后所蕴含的文化权力,因此隋代的日本国书事件,需要在“价值”与“权力”的双重审视下才能得以澄清其面貌。它并不是单纯的外交史抑或文书学、文学史可以笼盖。

促使了一个隋代欧亚东部的价值共同体内部产生了一个转型的存在——日本,后者在“力”的层面虽然不能对抗价值共同体,但却在汉字外交文书(王言)层面上,努力向价值共同体宣称自己的民族国家与政权文化认同。当然,处于中世贵族制与佛教思想等东亚共享价值背景下的外交文书,其本质当然随着时间的推移而产生迥异的差别。但是,作为特定时间节点的“隋代”,日本国书事件背后王言阐释的多样性(天下观、佛教东西观等),使古典文本的固定内在规则产生了细微的差异与变形。这类问题不仅仅对于理解中世的欧亚东部世界有帮助,也是古典转型之一例。当日本抑或朝鲜半岛等政权使用汉字国书时,其实表达了对隋(唐)共同性的归属感,无论这个共同性是长(唐)还是短(隋),关系是和谐抑或短暂的不和谐。

微信号|bdxbzsb

本篇文章来源于微信公众号: 北京大学学报