一、中国茶叶对外贸易的状况和变迁

一、中国茶叶对外贸易的状况和变迁

茶叶与生丝是中国传统的两大出口商品。西方国家开辟中国茶叶的海外贸易,可以追溯到十六世纪的初叶。据说,1517年第一艘葡萄牙的船只到达中国之后,其海员最先将中国茶叶带回本国。到了1588年,葡萄牙的这一项活动,已经得到普遍的承认。十七世纪初叶,继葡萄牙人之后入侵东方的荷兰人,也开始将中国茶叶带回本国。具体年代,有的说在1602年,有的说在1610年。但这时中国的茶叶,还不适应西方人的胃口,被称之为乾草水而不受欢迎,被看作是一种“稀罕的东西”。

作为中国茶叶后来主要消纳者的英国,从十七世纪中叶开始,也把注意力投向这一贸易的尝试。1637年由科腾协会组织的船队到达广州,虽然开头扑了一个空,“连一盎司茶叶也没有买到”,但是到了1650年,茶叶这个名目,已经开始出现在运到英国的东方货物中。1658年,伦敦首次出现推销茶叶的广告。但是,此时英国进口的茶叶,并不是直接来自中国,而是由出口南洋华茶的转销。这种情形,一直延续到十七世纪的八十年代。1689年由中国厦门出口的茶叶,才首次直接运往英国。然而,终十七世纪之世,英国销纳的华茶,为数仍极有限,1699年进口华茶,一共不过160担。

进入十八世纪以后,中国茶叶的海外贸易,开始发生重大的变化。英国东印度公司由于和国内新兴的纺织工业集团利益的冲突,“被剥夺了从印度纺织品进口中赚钱的机会,于是就将它的整个生意转到中国茶叶的进口上来”。“靠胡椒哺育起来”的东印度公司,现在“又靠茶叶来喂养自己”。1704年,东印度公司派出一艘总吨位不过350吨的商船肯特号(Kent)来到广州,在装运回国的货物中,茶叶一项,就占去了117吨,第一次成为广州出口贸易的主要商品。再过十三年(1717),茶叶已经被公认取代生丝成为中国出口中的主要商品。茶叶贸易成了东印度公司最重要的垄断对象。整个十八世纪,特别是后三十年英国降低进口茶税以后,华茶出口增长的速度,大大超过生丝,中国生丝出口基本上在原地踏步,而茶叶出口则增长了将近70%。

进入十九世纪,华茶海外贸易仍然维持增长的势头.此时在广州的茶叶贸易中,出现了两种势力的兴起。在英国以外,美国成为华茶贸易的竞争者。美国不仅进口茶叶以供本国的需要,而且转运到欧洲,最后走私倒运英国,直接威胁英国的华茶贸易。在英国内部,东印度公司以外的散商,也不顾公司的垄断,积极插手这块禁脔。1833年由散商经营的查顿混合茶在英国已经成为风行的名牌货。总的看来,一直到1836年前,华茶出口,仍在继续增长。1835年华茶出口,达到25,253,000公斤,超过了以往有统计数字的任何一年,这大概是鸦片战争前华茶海外贸易所达到的最高峰。

除了海上贸易以外,中国茶叶还有一条以俄国为主要对象的陆上贸易的渠道。1640年俄使瓦西里·斯达尔科夫从卡尔梅克汗廷返国,带回茶叶二百袋,奉献沙皇,被认为是华茶入俄之始。尼布楚条约签订以后,中国茶叶开始通过贸易渠道进入俄国。不过整个十八世纪上半期,年销量约36万磅。进入下半期以后,有所增加。到了鸦片战争前夕,已经超过了360万磅,相当一百年以前的十倍。

鸦片战争以后,中国茶叶的出口,虽然仍能维持一个平稳而略有上升的局面,其中在七十年代以前,上升还比较显著,但是,由于印度、锡兰以及日本茶叶的竞争和排挤,中国茶叶在国际市场上的地位,发生了前所未有的变化。这一变化,在八十年代中期以后,愈来愈趋明显。

中国茶叶的输出,在十九世纪六十年代后期,主要的销场,仍然是英国,居第二位的是美国。进入七十年代以后,输出英国的华茶,遭到印度、锡兰茶叶的排挤,进入美国的华茶,则遇到日本茶叶的竞争。

英国殖民主义者在印度试种茶树,始于十八世纪末叶,当时统治印度的东印度公司,曾经不断收到在印度试种茶树的建议。但是,东印度公司实际上无心及此,它只想从华茶贸易的垄断中,猎取最大的利润。1834年其贸易垄断权取消以后,这个建议才得到认真的考虑。但是,一直到五十年代初,印度茶叶的种植,还只是停留在试验的阶段,并没有想到要在短期内提供一项重要的输出品。从1852年起,印度茶叶才开始成为对英国的一项重要出口。尽管如此,这一年印茶对英国的出口,仍不过23万多磅。而当时中国出口茶叶,将近1亿磅,单是广州一口运往英国的茶叶,就有3560多万磅。进入七十年代以后,形势发生了变化。茶业在印度得到迅速的发展.资本主义的大茶园,成为印度的一项“有利的企业”。1869年英国进口的印度茶叶,第一次突破1000万磅的大关。二十年以后,华茶和印茶在英国市场上的形势,完全倒转过来。拿1889—1892年三年的平均数来看,英国市场上的印度茶叶,达到15500万磅,而中国茶叶只有7000万磅,和四十年前相比,两者恰好换了一个位置。“现在华茶在英国只是作为一种充数之物,如果茶商能够买到印度茶和锡兰茶,他们就不会要华茶。许多茶商承认他们现在已经不卖华茶,伦敦杂货店里已经买不到华茶。如果买主指明要买华茶,就把他们自称为华茶的茶叶卖给买主,实际上根本不是华茶”。

锡兰植茶试验,也开始于十八世纪末叶。它的发展,同样是在十九世纪七十年代以后。其规模虽不及印度,而发展的速度,则有所超过。1880至1887年,锡兰的茶园,由13个增加到900个。而在1886—1889四年中,当印度茶叶出口增加不到50%的时候,锡兰茶叶则增加了四倍。1886年锡兰向英国出口的茶叶,不及印度的1/10,1889年则上升为1/3。就在这个时候,中国工夫茶对英输出的重要口岸福州的海关报告说:“目前印度和锡兰茶在价格及质量上不仅已打垮福州的低级茶,而且还打垮一些高级茶,并很快地使福州茶日益丧失其最好的销场——英国及其殖民地”。1886年中国工夫茶对英国的出口为9800多万磅,而印度、锡兰茶不过5900多万磅。到了1889年,印度锡兰茶对英国的出口上升到10660多万磅,中国工夫茶却下降为5816多万磅。正如当时一位英国商人所说:“锡兰茶每年产如此之多,而印度茶产数仍然不减,则华茶在英国市面不能不退”,陷入“无人过问”的局面。

日本茶叶之销售于美国,发生于十九世纪五十至六十年代之交。六十年代中期,日本茶叶年出口量400万磅,其中只有2/5运往美国。从1870—1871年度起,日茶始以美国为主要销售对象。1874—1875年度运美日茶,第一次超过了中国绿茶。这一年中国绿茶运美者2000万磅,而运美日茶,则达2250万磅。从此以后,销美华茶的劣势地位,乃日趋明显。当然,从六十年代中期到九十年代中期的三十年中,销美华茶的绝对数量,还是有所增加,但是它在美国进口茶叶中所占的比重却日趋下降。

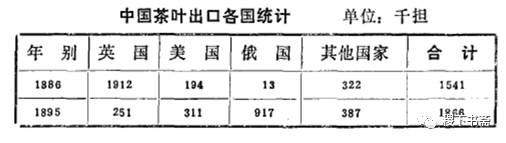

总起来看,在这一段时期中,从华茶的出口国看,英国销量大幅度下降,美国有小量增加,只是由于俄国的需要量有较大的增加,中国茶叶的总出口扩才能维持一个相对稳定而略有上升的趋势。参阅下表:

中国茶叶在国际市场上受到印度、锡兰和日本茶叶的排挤,这是由于华茶的生产条件,无论是在生产过程本身或是在流通过程中,都属于劣势地位。

中国茶叶在国际市场上受到印度、锡兰和日本茶叶的排挤,这是由于华茶的生产条件,无论是在生产过程本身或是在流通过程中,都属于劣势地位。

首先,从茶树的种植看.印度、锡兰和日本的茶园,都是以大规模经营的茶园为主,印度和锡兰当时都是英国的殖民地,包括茶叶在内的种植园,是英国资本家投资的一个主要项目。十九世纪八十年代印度境内的大茶园,面积率以千英亩计。其中最大的三家,一是阿萨姆公司的茶园,占地7710英亩;二是印度土地抵押银行茶园,占地7600英亩;三是约尔哈特公司的茶园,占地4,560英亩。到1595年止,英人在印度的茶业投资,达到3500万英磅,茶园面积637,000英亩,雇工89万人,茶叶产量23350万磅。“控制着伦敦市场的,正是这些拥有充足的资本、改良的机器和专家监督的大茶园”。锡兰也是一样。八十年代中,锡兰的茶园,多达135个,面积20余万英亩。平均每园占地1500英亩,产茶60万磅。至于日本,在九十年代以前,经营茶园者己经是“辟地五十余町之广、制额二方余斤之多”的“豪农富商”。而中国之茶叶生产者,则多是以种茶为副业的小农户,茶树零星散处,一户茶树,不过数十,至多数百株,产量不过数十,至多数百斤,和印度、锡兰乃至日本茶园的规模是无法比拟的。生产规模的大小,决定劳动效率的高低,这是不言自明的。中国只有“两三亩地的小农,是不能希望和它们竞争的”。

其次从茶叶的加工制作看,印度、锡兰和日本的茶叶,在这个时期,都先后实行了现代化的生产方法。印度茶叶生产方法的改进,在时间上居于领先的地位。从1872年威廉·杰克逊首先在他的阿萨姆茶叶公司的茶园安上第一台茶叶压卷机起,机器制茶之取代手工,发展迅速。1877年另一个茶场主沙弥尔·戴维德逊在茶叶焙炒的技术上,又有所突破.他所发明的第一部西洛钩式焙炒机,以热气焙炒取代了传统的炭炉炒茶,而他的制茶机工厂,也由7名工人的小作坊发展成为雇1000人以上的大工厂。进入八十年代以后,茶叶的压卷和焙炒,在原来的基础上又都有所改进。1887年杰克逊将原来的压卷机进一步提高为快速压卷机,其后“统治市场达二十年之久”,而戴维德逊的焙炒机,经过不断改进,最后发展成为上下通气式的西洛钩。除此以外,在茶叶的乾燥、筛选、包装等方面,都不断有新的工艺出现。由于这样一系列的改进,生产力得到大大提高,生产成本随之大幅度下降。以压卷一项而言,杰克逊所发明的压卷机,由两个人照管一架机器的工作量,可抵188人及至200人手工操作的劳动量。原来手工压卷茶叶的成本,每磅为11便士,而采用压卷机以后,成本下降为2—3便士。高下悬殊,显然可见。印度如此,锡兰、日本同样如此。他们起步虽然稍晚一点,但进程同样是明显的。例如日本的炒茶技术,在1898年以前,还沿用中国的手工方式,在此以后,改用新法,抛弃了手工炒茶的传统。进入二十世纪以后,日本出口茶叶中,已经有70%以上使用机器生产。这又是以手工业为主的中国茶叶制作所不能比拟的。

第三,从茶叶的销售方法看,印度、锡兰和日本的茶叶,有便利的运输条件,有一套适应市场需要的办法。印度和锡兰有许多茶园建有铁路,从装箱处所直通码头,茶叶可以廉价运至目的地。“中国政府对茶区和码头交通的改进,则毫无任何措施”。中国的茶农只好把茶叶背在背上或挑在肩头,步行到他“看来最有希望的茶市上去”,一处的价格不能满意,还得运到第二个地方去。印度的茶业资本家对茶叶的产销,事先有精确的估计,能掌握市场的脉搏。中国的散处茶农,“一点也不知道外国消费者经常变化的嗜好”,购茶者也不知道茶叶的收获情况,供需双方,都“在黑暗中进行工作”。

此外,还有许多优劣异势的地方,1890年,英国的一位驻华领事就列举了十一条“中国种茶人”和“印度锡兰种茶人”所处条件的优劣对比。如中国利息高,没有低利借款的便利条件,“印度种茶人可以年利4%到5%借到款项,中国的种茶人则必须付出20%到30%的利息”。中国的赋税重,“厘金和出口税常为国外卖价的30%,常为中国国内生产成本的100%”,印度和锡兰则“绝无厘金、入市税或出口税的征敛”。如此等等,都是实际情况。

所有这些,集中说明一点,资本主义条件下的大生产,优越于半殖民地半封建社会条件下的个体小生产。生产的落后决定了贸易的落后。

二、中国茶叶生产中资本主义企业的产生

(一)茶叶生产中的外国资本主义企业

近代中国茶叶生产中,有没有产生过资本主义的企业?有。但是,它首先是从外国资本中出现的。

茶叶在整个十九世纪,占中国出口的第一位。对于这样一项出口的大宗,西方侵略者自然不会放弃利用各种方式对它的生产进行参预和控制。在五口开关不久的四十年代中期,经营茶叶出口的洋行就曾利用买办深入茶区收购茶叶,五十年代以后,在某些茶区中进一步实行了垫款预购的办法。这些办法,除了便利外商对中国茶农的剥削以外,当然也包括改进茶叶的生产以适合他们的需要的目的在内。

从六十年代起,西方侵略者开始进一步直接控制茶叶的加工制造。英美侵略者的目光,首先投向和福建产茶区毗邻而清廷又比较放任的台湾。1862年台北淡水开港不久,英国商人就不顾中国主权,企图在那里开辟茶园。其后六年多德洋行(Dodd Co.)迳自在台北板桥设立一家精制毛茶的焙茶厂。八十年代末期,美国旗昌洋行也在距台北不远的大稻埕设立了一家机器焙茶厂。但是,所有这些活动,都没有取得侵略者所预期的效果。在砖茶的制造方面,情形就完全不同。掌握了砖茶出口贸易的俄国商人,同时掌握了砖茶的加工制造。1860年以前,专门运销俄国的砖茶,主要是由山西商人在湖北、湖南产茶区收购并压制包装,经由张家口运往恰克图。据说在五十年代末期,这一路还有中国茶商28家,“利息丰盛”。1863年第一批俄国茶商进入当时的茶叶贸易中心汉口。1864年据说汉口已经有了9家俄国茶商。他们每逢春季就前往茶区,直接收购茶叶。不但很快地控制了茶叶贸易,并且进一步从事制造砖茶。1866年,所有经由天津到西伯利亚的砖茶,已全部由俄国商人自制或在他们监督之下制造。短短的时间内,俄国人彻底改变了茶叶贸易的结构”,取得了从生产以至运销的全部控制权。

七十年代以前,所有砖茶的制造,都在收购茶叶的所在地,沿用着原有的手工生产的方式。当砖茶易贸进一步扩大时,他们逐渐把砖茶的生产中心由产区崇阳、羊楼炯一带向茶叶的集散中心汉口集中.与此同时,中国的砖茶生产,第一次出现了使用动力的机器。

俄国商人在汉口设立机器砖茶工厂,始于七十年代中期。早期的记载呈现出许多矛盾:例如,1875年汉口的英国领事报告说:这里有两家俄国商人经营的砖茶制造工厂,它们用蒸汽机器代替了本地人多年使用的粗笨的压机”。而在1876、1877和1878年的海关报告中,先是说:“最近两年内,有三家使用蒸汽机的茶厂已经迁移到汉口租界或其附近”。继而说:汉口现在有四家砖茶制造厂,其中只有两家使用蒸汽机”。最后又说:汉口有六家茶厂,其中有三家仍然使用手工制造。据说,此时在汽压机之外,水压力机又开始引用。可以看出,机器之取代手工,经历了一个相当长的过程。大抵在七十年代至八十年代之交,手压机才完全为汽压机所取代。八十年代后期,这些砖茶厂已完全垄断了出口砖茶的制造。它们使用最新式的机器,有自己的发电设备。九十年代中期,又出现了一家新砖茶厂,连同原有的茶厂,共拥有砖茶压机15架,茶饼压机7架。日产茶砖2,700担,茶饼160担。在整个九十年代的十年中,共有价值2649多万两的茶砖和茶饼从这些茶厂中生产出来。

立定脚跟以后的俄商机器砖茶厂,又从汉口向另外两个砖茶贸易中心——九江和福州扩展。1869年夏天,汉口的一家俄国洋行曾派人进驻产茶中心的宁州,专门进行收购。第二年经由九江出口的砖茶陡然比往年增加了二至三倍。1875年在汉口设厂不久的新泰砖茶厂最先在九江开设了一家分厂。这一年九江砖茶出口,就由前一年的93479磅增加到190多万磅,而茶末的出口则大大减少。两年以后,另一家俄商大厂顺丰砖茶厂跟着由汉口入侵九江。进入二十世纪,据说九江已有茶厂3家。大约最后进入汉口的一家俄商大茶厂阜昌,这时也进入九江了。1876年汉口的俄商茶厂在福州设立的砖茶分厂,是福建出现的第一家外国茶厂。其后四年间,俄商更在产茶区的建宁、延平等地,从事设厂活动。到1875年底止,建宁有茶厂3家,福州、延平两地,各有茶厂2家,一年以后又增2家。这些茶厂规模都比较小,平均每厂年产量不过6000担。八十年代以后,福建砖茶的地位,日趋下降,这些小规模的砖茶厂也就随之陆续停业了。

从以上的情况看,十九世纪中国茶叶生产中的外国资本主义企业,主要限于砖茶的生产,而这一项企业,基本上为俄国商人所独占。

(二)茶叶生产中的中国资本主义企业

茶叶生产中的中国资本主义企业,在整个十九世纪,几乎还没有真正发动起来。但是不成功的试探,至少在八十年代茶叶面临国际市场压迫的局面下,己经从官、商两个方面,开始有所行动。

中国官方的倡导,最早出现在建省前后的台湾。茶、糖、樟脑是台湾传统的三大出口。台湾建省前后,台茶出口有显著的增加,1871—1896年,台茶出口猛增了将近12倍。先后主持台湾政务的丁日昌、刘铭传等人,对台茶的鼓励,也不遗余力。1877年福建巡抚丁日昌和台湾巡道夏献纶,1887年台湾巡抚刘铭传,在拓展茶园、推广茶种以及改进茶叶烘焙、包装技术等方面,都作出了一些努力,但成效很小。就现有的材料看,直到台湾沦陷于日本之手以前,还没有在茶叶加工方面出现过一家真正的资本主义企业。

甲午战争结束以后,中国茶叶在国际市场上的败退,更加引起朝野的关注。不少地方督抚大臣,也开始注意到引进外国制茶机器、进行新法生产,以与印度、锡兰茶叶竞争。1898年有人就说:“近闻湖广总督张之洞在湖北集款八万金,置机制茶已肇端倪”。又说:“闻两江总督刘坤一曾饬皖南茶局向公信洋行购置四具〔碾压机器〕,每架九百金”。总督以下的地方官,也不乏对机器制茶颇感兴趣的人士。1897年,福州出现了一家商办的福建焙茶公司,试图用机器生产,本地道台就曾亲临公司,并且示意:“公司有任何需要援助之处,都可以从他那里得到它”。

然而所有这些,“均系一隅试办,无裨全局”。而且大都试而未办,流转纸上谈兵。来自下面的以商人为主体的民间活动,事实上先聆官府倡导。这一活动,至少在七十年代初期已经开始。1872年,当俄国商人刚刚进入福州进行设厂活动的时刻,中国商人也在那里开办了一家砖茶厂。当俄国砖茶厂扩展到建宁以后,中国商人也在那里设立了自己的茶厂,和俄国人进行竞争。与此同时,长期在安徽祁门兴植茶树的贵溪人胡元龙,“因绿茶销场不旺,特考察制造红茶之法,首先筹集资本六万元,建设日顺茶厂,改制红茶”。八十年代以至九十年代,中国商人兴办茶厂的消息不绝如缕。1891年,福建建宁,又有人计划购买机器,建立一个机器焙茶厂,这是在有文字记载中商办茶厂使用机器的最初报道。报道说这家茶厂系“租与建宁府种茶之家”,而收费也“远比手工收费为低”,“因为许多茶农都买不起那样贵的机器,而又都渴望把茶焙制得比现在的好”。六年以后,福州又成立了一家茶厂,用机器焙制,“茶叶非常漂亮”,“获利甚厚”。这就是上面提到的福州焙茶公司。“虽然它的规模还很有限,但是即使这样,它也足以显示使用机器会得到多么奇妙的结果”。

在浙江温州,1893年也初次成立了一家焙茶公司。1894年又有一家公司设立,另有三家公司在筹备中。“这样在1895年的茶季中将有五家公司焙制绿茶出口”。这些公司是否都采用机器生产,还很难确定。不过1898年有人说:“温州茶事甚钝,近用机器焙茶,亦得善价”。还有人说:“温州地方试用机器焙茶,知中国茶叶,若用新法制造,必能起色”。这里所说的“钝”,显然是指手工生产,而所谓“新法”,则明指机器生产。可见在这里有一个由手工生产到机器生产的过程。

在外国商人最先引用机器制造砖茶的武汉,此时也有不少经营茶栈的中国商人,企图插足其中。例如广东商人唐翘卿“亦有用机器仿照印度之法”进行茶叶加工的尝试。1898年初汉口出现的资本六万两的两湖茶叶公司,就是唐翘卿尝试的结果。

和外国商人“进行竞争”的中国茶厂的创设者,有许多人当初就是替外国洋行收购茶叶的买办或者是和外国洋行有过密切交往的商人。唐翘卿就当过汇丰银行的买办和上海茶叶公所的董事,和外国商人的关系极为密切。他的两湖茶叶公司的参加者,几乎全是买办。最初在福州设立茶厂同俄国商人竞争的中国人,也是一家外国洋行的买办。大抵开办茶厂的中国人,十九来自中介茶叶出口的洋行买办或茶栈、茶行的老板。而茶栈茶行的老板,本身又多兼有洋行买办的身份。他们在设厂之前,原先就已为出口茶叶加工。在外商影响之下,进一步设厂制茶是很自然的事。事实上,有些中国商人设立的茶厂,最初仍是依靠外国洋行的力量。福州焙茶公司之引进制茶机器,有人说是“福州商人至印度学习归,用机器制焙”。实际上最初引进机器的是一家洋行,是这家洋行的老板和他的朋友组织了这家公司,而几个有影响的(中国〕商人,只是这个企业的参加者。同样,温州茶厂机器的引进者,也是一家外国洋行,其所引进的机器,正是我们在上面提到的印度西洛钩焙茶机。

由此可见,中国通商口岸出现的一些中国茶厂,多数来自和外国洋行打交道的茶栈和茶行。他们有长期手工加工出口茶叶的传统。在机器制茶由外商茶厂引进之后,他们才紧接着插足其中,由手工生产向机器生产过渡。

不言而喻,这种过渡不能理解为封建主义向资本主义社会过渡中的手工业向机器工业的过渡。中国封建社会中广泛存在的农村手工茶叶加工,在鸦片战争以后,并没有发生什么变化。他们仍然维持原来的古老传统。湖北地区的砖茶生产,就是一个很好的例证。这里的砖茶制造者,一直采用手工压榨。在俄商进入以前,经营对俄砖茶贸易的山西商人,没有能够改变这种方法。继山西商人之后的俄国商人,也没有能够改变。他们在砖茶收购中心羊楼峒等地设立的砖茶厂,仍然采用手工的生产方法。俄国人离开这里到汉口设立了机器砖茶厂以后,这里仍然长期维持原来的状态。有人说,设立在羊楼峒的砖茶厂,“其经营方式大都为临时性质,不利於购置新式设备”。事实上,不是茶厂的临时性质限制了新式设备的购置,而是手工茶户的力量还不足以突破这个限制。

这种情形,在福建的砖茶制造中,可以看得更加明显。当俄国人试图在建宁设立机器茶厂时,那里原来手工制茶业者进行了激烈的反抗,最后他们赶走了外国侵略者,也限制了机器生产方法的引用。

不仅如此.在鸦片战争以后的中国,不但作为茶叶加工的手工业缺乏一个资本主义生长的土壤,而且作为茶叶种植的农业,更是难以找到一块资本主义生长的土地。整个十九世纪,中国茶叶的种植,基本上保留着分散的、一家一户的小生产。像印度那样占地以千英亩计,雇佣大量工人的资本主义茶园,在近代中国是不存在的。

当然在中国近代史上,很早就有过大茶园的信息。例如上面提到的安徽胡元龙,在“建设日顺茶厂”之前的十九世纪五十年代就在“贵溪开辟荒山五千余亩,兴植茶树”。而八十年代台湾林维源的茶园,据说就有茶树89万多丛。但他们的茶园内部,都不是资本主义的经营。1898年出现的两湖茶叶公司的第一部茶叶卷压机,计划安装在羊楼峒,但是没有听说他们在那里建立资本主义的茶园。1915年中国历史上第一次出现了一个称得上是资本主义经营的江西宁茶粮植公司。这是一个资本13万元、占地1500亩的茶园。它“拥有若干茶叶制作工场,其中安装了一些新式的制茶机器”。但是,茶园本身的茶叶,仍不足以供给茶叶加工工场的需要,它还必须向一家一户的小农设点,收购茶叶,才能维持加工工场的全部运行。也就是说,它还没有完全实现茶园经营的全部现代化。事实上,茶园的主持人单纯从商人的利益着眼,对茶园的现代化经营,“格外忽视”,结果是茶叶的质量日趋下降,公司的寿命也不久长。开业以后不几年,这个字面上的资本主义农场,便陷于瘫痪的状态。1932年终于永久停业。

如果说,中国近代的茶叶生产,曾经有过资本主义的经营,那么它所走的,也是一条独特的道路。中国既没有独立的资本主义大茶园,也没有独立的资本主义大茶厂。茶叶加工制造的承担者,一头是以经营农业为主的小茶户,一头是以经营商业为主的茶栈茶行。他们的发展和萎缩,都和茶叶的贸易发生直接的联系。他们的命运,都掌握在主宰中国茶叶贸易的外国洋行手中。他们都没有力量突破这个格局。

三、中国茶叶现代化与外国资本主义的关系

由此而产生两种不同的结论。

在西方侵略者看来,既然如此,那么“只有在产茶区输入欧洲的资本和经营方法,才能挽救这个国家的茶叶外销免于衰退。如果外国人能够自由进入这一国家,情况就一定会彻底改变”。因此,要实现中国茶业的现代化,唯一的办法,“应当是让外国商人自由地深入内地,并且采用最新的方法,制造供应市场的茶叶”。

诚然,中国茶叶的竞争能力,在十九世纪七十年代以降,已经开始露出劣势的苗头。进入八十年代以后,中国茶叶在伦敦市场上,无论质量和价格,都竞争不过印度和锡兰的茶叶。八十年代后期,中国次等的工夫茶在上海的离岸价格,已经高出印度和锡兰上等茶在加尔各答和锡兰港口的离岸价格。把上海到伦敦和加尔各答以及锡兰港口到伦敦的运费差价考虑在内,人们就可以想像到中国茶叶在伦敦市场上是处在怎样的劣势地位。同样,在工夫茶的另一重要出口口岸的福州,一担工夫茶的包装、运费和税捐支出,几乎相当它在伦敦售价的全部。这就是说,如果按照伦敦市场上的竞争价格出售,不但没有一文利润,连茶本也捞不回来。显然在这种情况之下,如果没有办法降低华茶的生产成本,降低华商的运销费用,只有放弃在英国市场上和印度、锡兰茶叶进行竞争的一切打算。

但是,这种情形,决不是“让外国商人自由地深入内地、并且采用最新的方法制造供应市场的茶叶”就能改变的。恰恰相反,中国茶叶在国际市场上竞争能力的低下,中国茶叶生产成本的高昂,中国茶农处境的艰难和身受剥削的严重,正是外国商人“自由地深入内地”的结果。

中国茶农身受严重的剥削,这是中国茶业衰落、茶叶在国际市场上败退的根本原因。

在半殖民地半封建社会的条件下,中国茶农所受的剥削是双重的。他直接受剥削于贩运茶叶的中国茶商,又间接受剥削于出口茶叶的外国洋行。中国茶商对茶农的剥削是多重的。他既向茶农收购茶叶,又多贷款给茶农周转生产。因此,他对茶农既有价格上的克扣,又有利息上的盘剥。同时,在小农分散生产的条件下,茶农生产的茶叶最后到达洋行手中之时,往往要经过多次转手。所谓“摘者卖与制者,制者卖与转送者,转送者复卖与洋商”。每多一次转手即多一层剥削。事实上,在洋商与转送者的茶庄之间,还有一道中间商的茶栈,因此转手的层次,一般不是三级而是四级。在安徽、湖南茶区茶农与茶商之间,还有“行户”这样一个中间环节。行户的作用,是在背着茶农“黄缘茶商,预订价值,把持行市”。商人给茶农的茶价,行户既明取佣金,又暗扣背手钱,到得茶农手里,已经是七折八扣以后的剩余。湖南安化的茶农卖给茶商的茶叶,每100斤只能算作76斤,而所得茶价,每1000文只能到手866文,其余都被行户、茶商剥削以去。八十年代初期,一个居留中国茶区的海关官员自问自答道:“卖茶的钱究竟落到谁手里了?“大部分的利润是被中间商人囊括以去。”“真正交到种植者手里的那一部分,每人所得不多”。单纯从中国茶农这方面讲,突出中间商人是可以的,因为正是由于小茶农的分散和落后,才会出现这样严重的中间盘剥。

但是,要说大部分利润都被中国的中间商人“囊括以去”,这就掩盖了事实的真象。因为在中国茶商的背后,还有一个控制着中国茶商的最大剥削者——掌握茶叶出口的外国洋行。究竟是谁囊括了大部分的利润,这个问题要在中国茶商和外国洋行交往过程完全弄清以后,才能得到正确的回答。

中国茶叶出口市场之受制于洋商,销售价格之决定于洋行,这在十九世纪八、九十年代,是一个受到朝野上下普遍注意的现象。洋商“抑价压秤,多方挑剔”,出自1885年湖南巡抚卞宝第之口中;“多方挑剔,故意折磨”,来自同年两江总督曾国荃的笔下。湖广总督张之洞在1892年指责洋商“率多挑剔,故抑其价”,两年后湖南巡抚吴大徽则垢病洋行“抑勒茶价,借端挑剔”。封疆大吏,几乎众口一辞,民间议论,更不必细说。

外国洋行究竟是怎样控制茶叶市场、决定茶叶价格的?这里有一篇出自外国人之手的八十年代初期汉口茶商和外国洋行进行茶叶交易的实况报道。他说:“中国货主把茶叶运到汉口,他们委托广州经纪人出售茶叶,经纪人把样品送到各家洋行,此时茶叶还在船上,外商洋行争购新茶的竞争是很剧烈的,交易谈妥以后,广州经纪人便告知他的老板们。”“成交以后,茶叶便立即运往购茶人的仓库,进行验收、过秤。大概按市价多给了一、二两银子的狡滑的购茶人,这时便乘机为难,说茶叶与样品不符,因此必须扣除一两银子。茶贩虽然反对,但无法可施。因为,如果他把茶叶运走,也不会有别人购买.先前急于争购茶叶的外商,现在却像工会会员一样坚定。他们对别人不要的茶叶,决不过问,这是对他们每个人都有帮助的一种制度。这位中国商人不得不依从扣价,然后是过秤。通过巧妙的手法,可以取得5%、8%、10%乃至更高的秤扣。汉口海关承认3%的秤耗,其它扣头还不在其内。因此,一个购茶商可能通过这样或那样的方式得到10%-15%的扣头。汉口没有代表中国茶贩的行会,茶贩急欲售茶回家,他所雇用的广州经纪人则更偏向外国人,而不向着他。由于这个制度(这是近年来实行和完备起来的),一个汉口购茶商在去年可以这样说,他运往英国的茶叶,帐面上虽然亏损了6%,但仍留下了12%的利润,这是千真万确的。“除了这些欺骗行为以外,在所有包装和装船费用方面,还有很大的回扣。这些回折,都为汉口购茶外商所攫取。在席包、力资等方面的回扣为20%——40%,但是,这些回扣可以认为是商会规定的收费标准的合法措施。”

这就很清楚了,原来中国商人施之于茶农的一套,在某些方面又再现于外国洋行施之于中国商人一套之中。而且由于洋行有更“巧妙的手法”,有“更偏向”他们的中国经纪人,又有“近年来实行和完备起来”的“对他们每个人都有帮助的一种制度”,还有他们自己规定的“合法措施”,这就决定了他们在交易中的优势地位,决定了“囊括大部分利润”的人,是他们而不是中国的茶商。

外国洋行在茶叶交易中的优势地位,当然是由于他们拥有优于华商的资本,是由于他们在资本上的优势地位。中国茶商之所以屈从外国洋行的抑价压秤,“急欲售茶回家”,只是一个表面现象。问题的实质,是中国茶商“成本不充,艰于周转”,“借本谋利,货难久延”。中国茶商也曾“不愿在外商提供的价格下卖茶。他们宁愿把茶在外国仓库中贮藏起来,而向外国商人借款,以茶叶为担保。”但是“每月支付二分至三分的利息”,却是一个极其沉重的负担。汉口的海关报告,更道出了此中真情。它说:“向茶农收茶转卖外商的中间商人,经常靠借来的钱经营”,在贷款来源少、利息高、期限短的条件下,往往等不到茶市行情对他们有利的时候,借款就已经到期。因此,“中国茶商处于易受外商压迫的不利地位,不得不卖茶偿债”。事实上,在许多情况下,出口茶叶的洋行,就是中国茶商、有时甚至是中国茶农的货款者,他们不但让中国茶商转嫁他们的剥削于中国茶农,而且直接参与对中国茶农的剥削,用不着茶商转嫁。

所以,归根究底,这是由于中国分散的和经营落后的小农所处的地位所决定。处于分散、孤立和狭小状态的中国茶农,是洋商剥削和一切中间商人剥削的最后承担者,中间商人之得以剥削茶农,洋商之得以剥削中间商人,在于茶农之分散、狭小和孤立。在维持小生产者的生产方式,以便于他们的榨取这一点上,外国洋行和他们的买办以及一切中间商人都是一致的。

试想,在这种情况之下,“让外国商人自由地深入内地,并且采用最新的方法,制造供应市场的茶叶”,将会取得什么样的结果呢?不言而喻,这只能是有利于外国侵略者“采用最新的方法”剥削中国茶农,给中国茶农制造更大的贫困。中国茶业并不能顺利地实现现代化。

在半殖民地的条件下,西方的“最新的方法”并不能造福于中国的人民,这是中国人民通过长期的生活和斗争的经历所取得的结论。只有在中国获得真正的独立,中国人民真正掌握自己命运的新条件下,中国才有可能充分利用现代世界上所有的“最新的方法”,发展包括茶业在内的一切实业。中国的经济,才有可能在充分对外开放的条件下,得到迅速的腾飞。

附注汪老古诗一首:

八十有怀

赣水初潮涌,梁园柳渐鸣

四川斜日淡,北地暮云轻

头白谁堪老,书陈纸尚新

开门迎寂寞,投笔惜清贫

本文谨纪念即将到来的汪敬虞、吴承明先生100诞辰!

原文