单丽 撰

关键词:元明 海运漕粮路线航海技术

在中国航海史研究中,以朝代为断对中国航海历程进行梳理是学界长期遵从的取向之一,而其立论基础大多为正史方志及各年代航海相关史记著述。从这些主流研究的梳理来看,明中叶海禁之前的航海史呈现出的,是随着历史的发展,航运知识愈积愈厚重,而航海技术则越来越精湛,随之水涨船高的,则是航海能力的渐趋增强和航海事业的日渐鼎盛,这是一个一脉相承的过程。

然而问题在于,前贤对以上问题的梳理,怕是没有明晰“航海技术”与“航海知识”的区别。提及“航海技术”的标准内涵,目前史学界并无定论。但总体而言,学界倾向于将航海技术的变化落实在造船技艺、罗盘等具体器物的采用上,而较少关注其中人的因素。相较而言,刘景华先生为较早因注意到“人”这一因素而对航海知识和航海技术进行明确区分者。从刘景华先生的论述来看,“航海技术”更多是指靠人世代传承的“活”的技艺,而“航海知识”则是指来源于火长航海经验、但又多经文人之手修饰的海道针经或航海经历著述。这也意味着,航海技术具有易断裂的属性,而航海知识则相对连续稳定。

比较而言,原始海道针经若掌握在火长等航海者手中,或可真正有指导航海之功,但由于受众面窄,故而当今多不存于世;也有仅为世人了解各时期航海交流过程及概貌的航海经历著述,但其作者往往并非火长而仅是一介文人或官员,他们或有些许航海经历,但更多仅是对航海感兴趣之人,其见识来源更多是博览群书,而非精准实地勘测。由于后类史著有更广的受众面,故而容易保留下来,这也成为当今研究航海史的核心史料之一,但显见,该类具有很强个人因素且水平参差不齐的“航海知识”很难转化为“航海技术”。

由此反观当今研究,可见诸多航海知识被后人视为航海技术,学人往往以每朝某地航海盛时记述的航海知识对等于此时期全国的航海能力,并以该时点的航海记录作为整朝的航海水平,在此片段截取的基础上提出航海技术乃一脉相承延续累积的看法。那么更深层次的问题即在于,在中国沿海广大而各异的地域环境中,依托著述流传的航海知识在随着年代的推移渐趋累积的同时,航海技术也会沿着历史的脉搏一直传承并延续下去吗?中间有没有存在断层的可能?剖开某一历史横断面,譬如以海运鼎盛的元明之际为例,其时航海者的航海知识和航海技术究竟是如何获得的?其源头为何?是来自历史传承的官方撰述,还是即时的民间实勘,亦或是直接来自异域借鉴?

鉴于航海技术的落实对象之多容易使考察迷失焦点,而海运地域范围又失之过于广阔,因此,本文将研究视角收窄,将探究对象锁定于元明时期南粮北运的海运路线开辟上,以自出发地到目的地之间的航运行为作为航海技术考察项,并以此透视航运技术的获得与传递问题。之所以选定元代海运作为观测的起始点,乃是源于大海运自元代肇始,有自头检视的必要;而将海运路线开辟作为航海技术的考察项,乃是鉴于海运路线的开辟不仅囊括对航海船械等物质器具水准的检验,更是对航海掌舵之人航海能力的考察,此综合性而不拘于单一要素或某几要素的考察似更为合理;至于观测区间由元延至明,则是出于在此期间海运曾一度中断的史实考量,藉此可以考察中断后新航路开辟的原委。

关于元代的海运航路开辟问题,目前的研究主要集中于两点:路线本身的考述及有关海路开辟人员的考察。就目前的研究来看,前贤或略有提及海盗等非正统力量对元代航海探辟的作用,但显然此问题并非其关注的核心,也就没能抽丝剥茧地揭示出是时海盗发力的实质及其背后所隐藏的复杂关系。那么,元代的大海运时代究竟是如何开启的?中断之后的重拾又是怎样一个过程?其关键的航路开辟是如何进行的?航运技术在此经历了怎样的流转过程?本文将对上述问题一一探讨,不足之处,敬请方家指正。

二、肇起于漕粮北运的元代大海运

元都于燕,去“百司庶府之繁,卫士编民之众”的江南极远,这种经济上的仰给使得南粮北运成为元定鼎之初需解决的首要问题。元初施行河运漕粮,然而运粮官兵多沿途掠扰百姓,且“劳费不赀,卒无成效”。鉴于此,世祖采用伯颜建议,大兴漕粮海运:

至元十九年,伯颜追忆海道载宋图籍之事,以为海运可行,于是请于朝廷,命上海总管罗璧、朱清、张瑄等,造平底海船六十艘,运粮四万六千余石,从海道运至京师。

文中所谓“海道载宋图籍之事”,乃指伯颜奉旨平江南之初、淮东地犹为宋守之时,伯丞相命张瑄、朱清等人将所谓“亡宋图籍”海道运往京师之事,而此事也成为在河运漕粮不力的背景下,伯颜于至元十九年(1282)再次启用原班人马海运漕粮的缘起。

海运首领之一的罗璧于至元年间受命镇守金山,并“率先道海”,奉命开创了自杨村至京师“不数十日”的杨村海道,运江南米粟以实京师,罗璧亦因此卓绝功绩升怀远大将军,并作为其时三大运粮万户之一,兼管海道运粮。罗璧以善造海船著称,海运漕粮大任下,罗璧镇上海督造漕船——“海鹏”:

元用罗璧造舟,名曰海鹏(一名海鹞),其制龟身蛇首,版木坚厚。每船两旁用大竹帮夹,随带楸杉梧桐轻木,一不畏礁,二不畏沙,一任风浪轻浮若隼翅。然以鹏名者,言其迅捷,有扶摇万里之义,沙船亦利。

引文可见,罗璧所造海鹏漕船为典型沙船形制,便于在北洋多沙的沿海环境航行,其优良的性能使之成为海运漕粮的首选船型。罗璧首次造船为60艘,按其运粮4万6千石的总数来推算,首次海运单船运粮量为767石。一般而言,为避免遇风不利时转舵失事,海船运输最忌满载,“如舟堪千石者,只载七百石”,照此来推算,罗璧所造海鹏船均为千石大船。《历年记》载康熙十六年松江府奉命造大沙船15艘,“每日千工、三个月完竣亦非易事”,而元初60艘如此大吨位漕船的建造能“两月而毕”,可见其时强悍的造船能力及精湛的造船技艺。可以想见,元初的造船能力,乃是基于前代相关技艺的累积,而这种技艺的提升,则是由宋元及前期续而不断的航海所带来。

至于另两位在元代海运漕粮中声名显赫的朱清、张瑄,则以其强悍的航海能力承此大任。关于二人的生平,《南村辍耕录》有如下记载:

宋季年,群亡赖子相聚,乘舟抄掠海上,朱清张瑄最为雄长,阴部曲曹伍之。当时海滨沙民富家以为苦,崇明镇特甚。清尝佣杨氏,夜杀杨氏,盗妻子货财去。若捕急,辄引舟东行,三日夜得沙门岛,又东北过高句丽水口,见文登夷维诸山,又北见燕山与碣石。往来若风与鬼,影迹不可得,稍怠则复来,亡虑十五六往返。私念南北海道,此固径且不逢浅角,识之。后就招怀为防海民义,清与其徒张瑄随宰相见,受金符千户,遂言海漕事。试之良便,遂兴海运。

引文可见,朱清、张瑄二人为海盗出身,《广舆图》记其“海上亡命也,久为盗寇”,主要行掠于崇明地区;而其“往来若风与鬼”的强悍海运能力,终使其成为被元廷招安后领导海运的主力。从引文中的“私念南北海道,此固径且不逢浅角,识之”来看,朱清等人开辟了一条极为便当的南北新航道,且此航路认知更多是源于“捕急”后“引舟东行”的亲身实践,而非前人的纸上经验;在至元十九年的海运漕粮首航中,朱、张二人更是“剏行海洋,沿山求屿”,《存复斋续集》称其为“寻涉海道,载进载缉,日增月益”,从中可以推知朱、张二人航海经验中并无有效的北上海路可资航行,值得一提的是,据冯汉镛先生考证,宋朝国内各大江口已有成熟的海道,就长江口航道而言,有浙东浙西两大航道。冯先生通过对两条航线轨迹的对比,认为朱、张二人开创航线即宋代浙东路,并因此认为《两抄摘腴》所提及的朱、张二人自称所开航路为“自古来尝行此道”的说法是不正确的回。毫无疑问,若单从航线轨迹角度而言,冯先生的判断非常有道理;笔者亦不否认在航运一直存续的情况下,宋代的海道经验可以以言传身数与文本记载等各种方式传承至元代。但毋庸讳言的是,从当时以国家之力大兴清粮海运的状况以及朱、张二人的地位处境来看,如者这些经验可以佐助航运,他们也似乎有条件有机会能够接触到,然而从朱、张二人自己所言以及史书记载来看,其所开航线并非借靠历史记忆,反而全凭重新摸索。从这种意义上讲,宋代的海道经验与历史记忆,在朱、张开辟新航路以及元朝海运漕粮时,并无实际功效,他们只能以切身踏勘的方式来获取北上海运的航道信息。

至元十九年的首次海运漕粮由于风信失时,至第二年才抵达直沽,加之第一次海运漕粮数量不多,“时朝廷未知其利”。至元二十年(1283),元廷命阿八赤广开新河,继续河、海漕粮并运,不幸的是河运候潮之时“船多损坏,民亦苦之”,而与此同时“海运之舟悉皆至焉”,两相对比,产生了朝廷“颇事海运”的结果。但即便如此,朝廷“犹未专于海道”,在此后的数十年中,元廷依然河运、海运并行。至元二十六年(1289),元廷又采用韩仲辉等人建议,开会通河以济河运,但终因“岸狭水浅”及吕梁彭城等险绝之处的阻碍,“每岁运不过数十万石,终不若海运之多”。直至至大四年(1311)的江浙海运议事,才因河运岁岁有之的“船粮俱坏”及湖广江西运粮的困难而使河运废止,海运“至是博矣”。

海运漕粮中,由于航海经验的不断丰富,北上航路渐趋改进。《元史》记载了三条海运漕粮的道路:

初海运之道,自平江刘家港入海,经扬州路、通州、海门县、黄连沙头,万里长滩开洋,沿山墺而行,抵淮安路盐城县,历西海州海宁府东海县密州胶州界,放灵山洋投东北,路多浅沙,行月余,始抵成山。计其水程,自上海至杨村码头,凡一万三千万百五十里。至元二十九年,朱清等言其路险恶,复开生道。自刘家港开洋至撑脚沙,转沙嘴至三沙、洋子江,过扁担沙大洪,又过万里长滩,放大洋,至青水洋,又往黑水洋,至成山,过刘岛,至芝罘、沙门二岛,放莱州大洋,抵界河口,其道差为径直。明年,千户殷明略又开新道,从刘家港入海,至崇明州三沙放洋,向东行入黑水大洋,取成山转西至刘家岛,又至登州沙门岛,于莱州大洋入界河。当舟行风信有时,自浙西至京师,不过旬日而已,视前二道最为便。

从最初费时月余的“沿山求屿”,到至元二十九年(1292)朱清所开 “其道差为径直”的“生道”,再到至元三十年(1293)千户殷明略开自浙西至京师“不过旬日而已”的新道,从中可见航海者对该区域海况的认识所经历的由几乎一无所知到熟知的过程;从三条海路的行经来看,第一条海道为悉数沿海岸航行,因沿岸迂回多沙,险恶费时;第二条海道则半沿岸半放洋,虽费时减半,但仰仗风信,难以掌握;第三条海道“视前二道最为便”,自刘家港入海后便开始放大洋,几无落脚沿岸,从而奠定了北洋航线的基本走向。从三条航路的开辟可窥知,元代海运能力在漕运人员续而不断航海实践中的飞速提升,并最终使元所谓“大海运”时代名副其实。

元代海运漕粮每年分为春夏二运,随着漕运人员航海能力的提高,元代海运漕粮的比重不断增大,自“初岁运四万余石,后累增及三百余万石”,以至元廷“内外官府大小吏士至于细民,无不仰仗于此”。自至元二十年直至天历二年(1283-1329年),海运漕粮的运抵率平均为98%左右,其中元贞元年(1295年)和大德三年(1299年)海运漕粮悉数抵达,顺帝至正元年(1341年)海运江南之米更高达380万石,海运优势极大的显现出来。

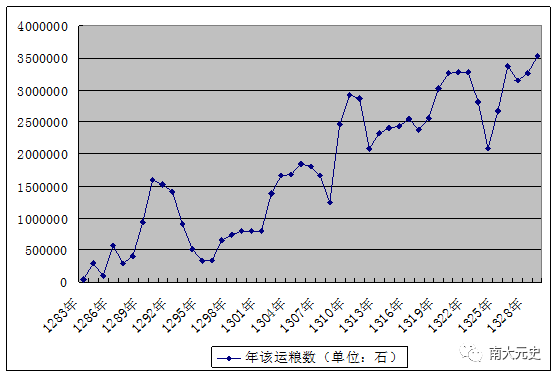

需要一提的是,元代海运漕粮并非日趋增多的线性过程。从图1可以看出,虽则总体而言元代海运漕粮呈增长态势,但在新帝即位后往往会有回落反复,如成帝即位后,随着朱清、张瑄等人被贬斥,海运漕粮数额下降,这种情况在武宗即位后伴随“至大新政”的实施才得以改善,从而出现了元代海运史上第二次海运高峰。

图1 元代海运漕粮示意图(1283-1329年)

三、元末至明中期的跌宕海运

元顺帝至正年晚年,江浙海盗内乱迭起,以浙东、浙西盐贩子方国珍、张士诚为代表的海盗入海聚众,截获漕船,海道为之梗塞,海漕因之大受影响,元人刘仁本《江浙行省兴复海道漕运记》载“至正十六年,淮夷之难作,延蔓全吴,海道梗,而漕运辍”。面对海乱,此时的元朝政府虽仍致力于采取元初招抚授官的方式对方、张等人进行羁縻统治,但其约束力与往日已不可同日而语,《明史》卷一二三《张士诚传》载“士诚虽去伪号,擅兵甲土地如故”;就海运漕粮而言,朝廷仍藉靠海盗力量,“命张士诚输米,方国珍具舟”,然而运粮数额大幅下降,基本维持在年运粮11万石左右的水平,且“岁以为常”。

元末的战乱以朱元璋问鼎中原而告终。太祖朱元璋上位后,其初始的海洋政策表现出积极主动的特点,问鼎中原过程中对海路的充分运用使得朱元璋认识到海洋的重要性,因此太祖时依然秉行漕粮海运以济辽东等地军事,基本沿袭了元时海运路线。与元朝诏安海盗发展海运的策略不同,太祖时海运藉靠的是武将力量,追随太祖南征北战的朱寿、张赫等人在海上备倭过程中积累了丰厚的经验,这也成为其在海漕督运过程中发挥重要作用的基础。太祖初重视海运的重要性在于,可以有效的将元代的航海经验保留下来,并在其后经营辽东、与朝鲜外交和备御倭寇的行动中持续贡献发力。然而遗憾的是,由于太祖晚年屯田成功,北方军事地区的农业收成可以自给自足,于是由武将领导的辽东海运也停止了;而相应海运经验累积上的中断,则使得山东成山头附近的海运“绝险”成为后世南北大海运难以克服的瓶颈。

至于京都地区的贡赋问题,由于太祖时由于定都金陵,贡赋漕米皆可自长江等河流汇集于此,省去了大规模南北转运的麻烦,因此此时漕粮海运主要用于辽东军士对北方元朝后裔防卫的军事之用,规模不大;而成祖由于定都于燕,北方漕粮需求大增,成祖所承太祖时的小规模海运显然不能满足,于是自永乐伊始,便行“海陆兼运”之法来解决漕粮运输难题:

令江南粮,一由海运;一由淮入黄河至阳武,陆运至卫辉,仍由卫河入白河至通州,是为海陆兼运。

成祖虽行海路兼运,但漕粮主要依靠河运。《明实录》记载了海路兼运的总数,自永乐七年至永乐十三年由180余万石累进至600余万石,而海运大致在年运量80万石左右的水平。于此同时,官员大议河运之利,《明史》之《宋礼传》载:

礼还言:海运经历险阻,每岁船辄损败,有漂没者。有司修补,迫于期限,多科敛,为民病,而船以不坚。计海船一艘用百人,而运千石,其费可辨,河船容二百石者二十,船用十人,可运四千石,以此为论,利病较然。……其海道,则三岁两运。

除晓之利益外,朝廷官员更从道德层面抨击海运,认为当初伯颜所倡海运虽“事便而费省”,然而“卒有不虞,则举千百人之命没于不测之渊,非若近世舟航之利,可以保万全,而无覆溺之患也。……重利而轻民命,岂仁人之政哉?”在此舆论下,运河得以顺利修通疏浚且河运大行,并渐至将国家的经济命脉牢牢系于会通一河,运河两岸的民生安危更与这一线细流的通畅息息相关;而河运渐兴的一个直接后果即是海运的衰落乃至停止,至永乐十三年,会通河成,漕运大通,“海运始废”。毫无疑问,在漕粮运输问题藉靠河运得以解决的同时,时人鲜有觉察到将国家经济命脉系于一河的隐忧,更不会注意到中止海运对航海发展的深远影响。其后世易时移,后人终须在河运弊病逐渐涌现、而海运又一时难以重继之时备尝此苦果。

至明中后期,黄河所夹带的大量泥沙不断淤高河床,使得河道容易改徙泛滥,尤其是正德、景泰以降,运河河道屡遭破坏,河道无定,河运漕粮亦因之大受影响。在此背景下,时人渐趋认识到漕运系于运河一线的陋弊,并将目光投注海运。成化末年,礼部左右侍郎丘濬在其《大学衍义补》之《漕輓之宜》中提及:

国家都燕,盖极北之地,而财富之入,皆自东南而来。会通一河,譬则人身之咽喉也;一日食不下咽,立有死亡之祸。况自古皆是转般,而以盐为庸直,今则专役军夫长运,而加以兑支之耗;岁岁常运,储积之粮虽多,而征戎之卒日少,食固足矣,如兵之不足何,迂儒过为违虑。……

请于无事之秋,寻元人海运之故道,则通海运一路,与河漕并行。江西湖广江东之粟照旧河运,而以浙西东濒海一带,浙江布政司及常州、苏州、松江三府,由海通运,使人习知海道。一旦漕渠少有滞塞,此不来而彼来,是亦思患预防之先计也。

丘濬的漕运忧虑可谓振聋发聩,而其所述亦提及一个令人悲怆的事实,即海运半个世纪之长的废止,竟已至元时故海道湮灭至不可识的地步,继续海运只能重新踏勘。然而遗憾的是,由于种种原因,加之是时河漕通利,丘濬开海运之言并未得以践行。及至嘉靖之时海盗为乱,同时亦因河运漕粮不济,海运论被再次提起。其时兵部右侍郎王以旂提出海运计划,计开胶莱运河,但遗憾的是积年河运所带来的制度及人事障碍使得反驳的声音常在,漕运总兵官万表明确反对大行海运以取代河运:

当嘉靖中,廷臣纷纷议复海运,漕运总兵官万表言,在昔海运岁溺不止十万,载米之舟,驾船之卒,统卒之官,皆所不免。今人策海运,辄主丘濬之论,非达于事者也。

但在倡议海运的纷纷议论中,万表也认识到了漕粮系于河运一线的危害,因此他赞同“必欲为事变之备”,认可尝试将松江太仓等地近海粮米每岁海运北上,以此踏勘海路以备日后之用的做法:

必欲为事变之备,今浙江海船虽极达,番国皆能通之,至京师或不难也。松江与太仓通泰州俱有沙船,淮安有海鵰船,尝由海至山东宁海县卖米,云离天津不远,若以南京等总缺军缺船卫分坐兑松江太仓等处近海粮米者,求的当船户,厚与雇值,量运三四万石,岁一行之,使海道渐熟,可为日后之备,似或可行。

虽则在世宗乃至之前的诸位皇帝皆未放行海运,但毫无疑问的是,与以往大多数传统漕运官员坚决抵制海运的态度不同,嘉靖时漕运官万表的态度已表现出松动与通融,这不得不说是长期海运之议触动的结果。其时不独万表,有相当部分的官员开始以相对开放的态度对待海运,当然其背后,是明中后期河道频仍、河运漕粮不济的巨大压力所使。在此背景下,海运试行终于得以在隆庆年间提上日程。

四、隆万之际短暂的海运复行

隆庆年间的海运试行肇起于给事中宋良佐所谓恢复遮洋总以表海运之意的保守海运计划,《经世挈要》卷十六《宋良佐疏复遮洋》载:

隆庆元年,给事中宋良佐等奏,国初粮运率因元故,自会通河成,而海运始罢。然而遮洋一总犹寓存羊之意,至嘉靖末年科道胡应嘉欲市恩淮大诸卫桑梓之军,建议罢发,而海运遗意无复有存者矣。今河变频仍,运道屡梗,宜乘此遗迹未泯之时,将遮洋一总尽行复议,务足原额,以存海运遗意,仍稍稍推拓,如该总隶北诸卫,兑北粮者,令由天津入洋抵蓟州,隶南诸卫兑南粮者,令由淮入洋抵京通。仍博访国初并海诸卫所旧制,使列障联屯彼此相望,即河渠少梗,而此塞彼通,亦思患预防之术也。户部覆报可。

引文可见,户部最初允准恢复的是遮洋总通蓟州的海运,而与此同时,漕粮仍由河运承担。但由于河运积弊已久,因此该采取开通胶莱运河转接海运,还是直接开辟由江淮直接抵京的海运来接替河运的争论一直存在。对此,山东布政使司王宗沐提出开海运的十二大利,并主张开通淮安直抵北方的海运,王氏看法与都察院右佥都御使梁梦龙的观点可谓不谋而合,梁氏认为:

海运系元人故道,除自淮安而北至胶州,见今民船通行不计外,其自胶州转东,而北至海沧口,大约不过八百余里。自元至国初,会通海运享有成利,其道可寻访而知,稍以民船试行无碍,然后别加详议,自可定为国家永利。且今胶河之议不过欲避大洋之险,别开运路以防不虞,然见今民船往往通行,何独漕船辄为疑畏。

值得注意的是,梁梦龙为前山东巡抚,对海河之议以及山东沿海航运状况有深入的了解。梁氏参与了隆庆五年(1571)明廷在山东开浚胶莱运河及开海运的勘察,并对胶莱运河开浚之议进行了有力的驳斥。从此意义上讲,梁氏立论可谓建立在实地考察的基础之上。在梁氏看来,海运的瓶颈只存在于胶东至海仓口大约不过800余里的一段,其南、北海道皆有民船通行;而这段瓶颈则需通过重新寻访然后以民船试行。关于该段海道的踏勘,梁梦龙计划周全:

不拘官吏军民及岛中流寓之人,但有熟知自胶州至海沧一带,或大洋故道,或靠边新道,如淮安可达胶州之类,许尽图贴说赴该道审视明白,转送本院陈禀,如果真确可通粮运,有功之人,先商银一百两,仍具题擢用,如不顾赏银或顾优免,或顾赎罪,俱听其便。

从梁梦龙与前文宋良佐的奏言可推知,其时海路信息虽“遗迹未泯”且其道似可“寻访而知”,但总体而言,元时的海路基本已无可奈何的匿迹了。因此梁梦龙提议全民动员,“不拘官吏军民及流寓之人”甚或有罪之人,但求熟悉胶州至海沧一带海道的,均加以诉诸。而朝廷显然也深知此状况,是以在梁梦龙指挥王维精等自淮安及胶州运千石粮麦海运至天津,以此小试海道并获得成功之后,穆宗与户部虽采纳梁梦龙等人的海运漕粮建言,并命拨粮十二万石试行大规模海运,但仍表示“海运法废已久,非常之原难以尽复”。值得一提的是,梁梦龙所谓“大洋故道”,应是指元时采用时间最长故而最为闻道的海道,即殷明略开辟于至元三十年、出崇明州三沙即放大洋的路线。

隆庆六年(1572)三月,山东布政使王宗沐运米十二万石,自淮入海,到五月抵达天津。以此揭开隆万之际海运重启的序幕。此次海运自淮入海,其道由云梯关至天津卫,大致完成的是梁梦龙所谓胶州至海沧口的困难段海运路线重勘。与元最初采用的海运路线类似的是,此次海路重勘亦是沿中国大陆边沿进行,正所谓沿山求墺重开新道,故三千三百九十里的航路即费时两月之久,远逊于元最初自刘家港出海凡一万三千万百五十里而行驶时间仅月余的航行能力,与“大洋故道”时期“不过旬日”的航行能力更不可同日而语。由此可见,虽则官方对找寻故元海道寄予厚望,并遍访民间,但海运重勘的实际结果则是一切从头开始,并无太多大元海运经验及技术的延续。质言之,隆庆海运路线的重勘实况,体现了元时大海运经验断层后,以航路开辟为略影的航海技术的重新发展。

然而更让人遗憾的是,此次重新发展并未持续太长时间。在王宗沐的隆庆试运过程中,溺舟8艘,失米3200石,也因此遭到反对派的责难;至万历元年(1573),再次海运漕粮时的过程中,“即墨福山岛坏粮运七艘,漂米数千石,溺军丁15人”,而此时张居正又冲顶隆庆时大学士高拱势力,得内阁首辅之位。张氏反对高拱所行,包括高氏所支持的漕粮海运,在种种政治力量的夹击下,海运随之罢去。

五、讨论

元代从历时月余海路,到其道差为径直的海路,再到“不过旬日而已”的海路,可以看出在持续航行的时期,航海技术是在航海实践者的不断实地探索中得到累积的,后续航海者航海知识及技术的获得并不需要官方所修志书路线指引,而更多是一种随着生命繁衍接替、航海技术以口传身教的方式来传承,这也提示我们,真实的历史航路,并非存在于文本记载尤其是官方僵化且简略化或文学化的记载中。所谓志书中的海路,只能是某一时期的模糊概况。

明初“海陆兼运”时期过后,漕粮北运藉靠运河来完成,海运随之衰弊,以致到明中后期运河拥堵不济之时,海路已模糊不可辨,甚至可咨海运之人亦难觅得。至隆庆万历年间,海运试复,吊诡之处在于,其路线并不能自志书等文字记载中获得,而是与元代海运初起相同的沿海岸线的摸索探行,且首航历时两月之久。如此来看,航海技术的历史并非全部为异源汇流的水系,还有可能是断层后从头开始的发展。

就漕粮海运路线而言,元代的海运航路开辟及海运业的发达,藉靠的是被招安的海盗力量;而海盗之所以能在此时发力,乃是源于海盗航海能力的强悍。从被逼入海求生的海盗这一海运人员来源来看,其卓著的航海能力并非来自正统历史记忆的传承积淀,而是来自以性命博取的切身踏勘,以及在此基础上生命相继、言传身教的历代传承。这也提示我们,航海技术的根基更有可能存续于民间,而实在航运技术的累积,只能是续而不断的实地航运。

(本文作者为上海中国航海博物馆学术研究部(藏品保管部)副研究馆员)

来源:《元史及民族与边疆研究集刊》(第三十三辑),上海古籍出版社,2017年6月。

因篇幅限制,本文推送时删除注释,如需引用,请核对原文。