原题目:Reenvisioning the Qing: The Significanceof the Qing Period in Chinese History.

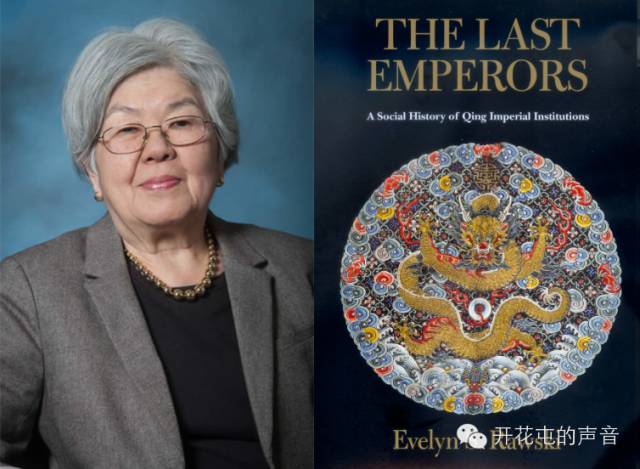

作者:Evelyn S.Rawski

译者:惠男,山东大学历史文化学院研究生

清朝的历史,与族群民族主义(ethnic nationalism)和多族群民族-国家(multiethnic nation state)的建立之间的持续紧张状态直接相关(Townsend 1992)。1911年辛亥革命,推翻清朝后不久,孙逸仙和其他民族主义的领袖们就反对将中国的国族(Chinese nation-state)定义为占人口多数的汉族。1912年的《临时约法》还特别认定蒙古、西藏和青海是国家不可缺少的组成部分,尽管从历史的角度来看,这些土地是新近才由满人纳入到帝国之中。(注:新疆和东北没有被引用是因为它们在行政上已经建省。)孙对族群问题的讨论,以两百年前乾隆帝所识别的“五族”为依据,忽略了许多定居在中国南部或西南地区的少数族群,这突显出他对地缘政治的关注——蒙古、穆斯林和藏人企图建立他们自己的自治国家。

这个新兴的共和政体甫经出现就挣扎于一个基本矛盾:即汉民族主义与使新建立的民族国家保留所有清朝领土的渴望。今天,中华人民共和国中92%的人口都是汉人,但是“汉”人身份的创造却可以追溯到19世纪末至20世纪初。根据一些学者的研究,汉文献中的自我认同,是将“华”和“夏”视作与野蛮人相对立的文明人(Dow 1982; Han and Li 1984)。等到像梁启超这样的学者声称黄种人是由汉人占主导地位,汉人“是文明的创造者,教化了整个亚洲”(Dikotter 1992,86),以回应欧洲人的种族观念时,“汉”这个词语就被置于以社会达尔文主义和中国民族主义为框架的论述脉络中。正如孙逸仙所阐述的那样,“汉”代表一个种族(race)。

虽然中国前后的一系列宪法都将中国定义为一个多族群的政治共同体,但是从孙逸仙到毛泽东的中国领导人都坚持主张:在这个国家中,汉人理所当然占主导地位。梁启超曾经警告道,如果仅仅以汉文化来界定这个新国家,政治后果将是清帝国的解体。梁设法保全清帝国的边疆。尽管他极力主张创造一个能够将满、蒙、维和藏族纳入到国家中的“大民族主义”,但是他也在著作中提出了同化的可能性。毕竟,梁启超注意到,绝大多数的满人已难以与汉人区分。因此,中国已经部分满足了西方所规定的杂居(co-residence)、共同血缘、语言、宗教、习俗和生活方式等作为一个民族国家的基础的因素(Kataoka 1984, 284)。

孙逸仙有时也在讲话中提到创造一个超越现有的族群身份的新“国民”(中华民族)的必要性(Sun 1973, 1:2,5; 2:297, 404)。在《孙文越飞宣言》(1923)和1924年国民党第一次全国代表大会中草拟的《建国大纲》中,孙逸仙许诺给少数族群决定自身政治前途的权利。但是,孙同时也主张组建合作社,推动汉人迁移到少数民族地区(Kataoka 1984, 298),为了使同化政策合法化,还将其视为汉化历史进程的当代范本。蒋介石则延续这一观点,声称生活在边疆地区的少数族群早已是伟大的中华民族(Chinese race)的一部分,他们不能拥有独立的身份(Benson 1990, 12-14)。

二十世纪滋生的同化论与较早前知识分子的主张如出一辙,都试图将汉人被征服的经历整合到儒教的框架中。儒家提出的文化普世主义,以文化——而非以族群背景——界定中国人的身份,并且极力将其他民族溶入到儒家文明中(Dow 1982)。然而,在12世纪北宋和金朝女真人的对峙中,这个观点遭到当时学者的严厉质疑(Trauzettel 1975),他们“排除了野蛮人,限定了汉人共同体和国家的范围”(Duara 1993, 786)。杜赞奇认为北宋学者的想法实际上是一种前近代的民族主义意识,然而,即便我们接受他的观点,类似方孝孺(1357-1402)、王夫之(1619-92)这类文人直到十九世纪晚期仍是明显的少数派。正如那些围绕在中国西南地区通过教育手段使非汉民族同化的争论(Rowe 1994),说明儒家的文化改造理想一直活跃于整个清代。

汉民族主义的出现不可避免地刺激了清帝国边疆的族群认同的形成。柯娇燕(Crossley 1990b)促使我们意识到,将族群意识归结给早期的满洲统治者,这是一种极大的时间措置。尽管努尔哈赤和皇太极派人创造了书面文字,将统一的女真部落命名为“满洲”,以促进满洲共同体的形成,但是,八旗内的满、蒙、汉等名称都不是严格的族群分类。例如,既有被编入满洲旗的蒙古人,也有蒙古旗人;既有被编入满洲旗的汉人,也有汉军旗人。柯娇燕总结道,“在文化上,清朝早期重要的区分不仅体现在满洲和汉军旗人(Chinese-martial Bannermans)间,还体现在所有出身的旗人与被征服的汉人间”(Crossley 1987, 779)。直到18世纪,满洲统治者才重塑了族群分类,但即便到了19世纪中叶,仍然存在例外,来自汉军、蒙古八旗的功勋卓著的非满人家族仍然可以转入到满洲旗内(Crossley 1987, 779)。

1911年的辛亥革命使满、蒙、维、藏人能够自由创建独立的民族国家(ethnic states)。昔日对清朝的忠诚并未顺理成章地转化为对民国政府的忠诚:正如中见立夫(Nakami Tatsuo)指出的那样,蒙古人从未认为他们是中国的一部分(Nakami 1984, 146)。19世纪末到20世纪初,汉人对少数民族地区的移民也加剧了反汉情绪(Crossley 1990b; Gladney 1991, 91-93)。尽管这些地区的独立运动受到俄、日、英等国的影响,但基本上还是中国境外发展的泛蒙古、泛突厥运动所引起的新族群意识的产物(Khan 1994; Forbes 1986)。

在西藏,随着清朝的终结,格鲁派领袖和西藏名义上的统治者达赖喇嘛,返回到西藏,结束了他在印度的流亡生涯。藏人驱逐了中国官员和军队,宣布独立。从那时起直到1950年,西藏如果不享有法律上(de jure)就享有事实上(de facto)的独立地位(Goldstein 1989)。喀尔喀蒙古人(Khalkha Mongols)在1912建立独立国家,并以藏传佛教统治集团中最高等级的转世活佛哲布尊丹巴呼图克图(Jebtsundamba Khutukhtu)为世俗政权的领袖,冠以“博格达汗”(Bogd Khaghan)的尊号(Humphrey 1994)。这是蒙古人民共和国的前身。

外蒙古的独立吸引了来自今日被称为内蒙古的蒙古人(Nakami 1984, 136)。自1910年到二战结束,内蒙古做出一系列的响应:从试图恢复清朝末代君主,到依照苏联模式建立主张通过革命实现民族自决的内蒙古人民革命党(Lattimore 1934, 29-30; Terashima 1984)。贯穿于20世纪初期蒙古认同的强化,实际上是成吉思汗崇拜复苏的缩影。尽管这被外蒙的社会主义统治者们所禁止,但是日本人、国民党以及后来的毛泽东都表示出对内蒙古人的支持(Khan 1994; Liang 1988)。

蒙古和西藏各自境内的独立运动的鼓动者,都源于在其境内的同一族群。然而对于偏远的西部和西北而言,情况截然不同,宗派之争分裂着操突厥语的穆斯林们,历史差异也将操突厥语的穆斯林与东干人(或称“汉回”)区隔开来(Gladney 1991)。部分学者的研究揭示了中亚局势对于西部偏远地区的强有力的政治影响。在甘肃,纳合什班底教团(Naqshbandiyya)不仅彼此间竞争着,还一起反对自晚清起的旧逊尼派(Sunni)传统(Lipman 1984)。尽管他们在1933、1944和1949年曾企图建立东土耳斯坦共和国,结果都以失败告终,但是自1912年以后,新疆在事实上已经脱离了中国的控制,受到俄国的支配。操突厥语的穆斯林们拒绝接受国民党的同化论,也同样抵制着中华人民共和国的民族融合政策(Millward 1994)。

就像中华民国一样,中华人民共和国一贯坚持压制独立运动,强调对西藏、新疆和内蒙古的主权。自1949年以后,中国的少数民族政策发生了改变,一方面保证少数民族在统一国家框架内的代表人数,另一方面则专注于少数民族的最终同化(Mackerras 1994)。中华人民共和国的学者使用“融合”(fusion)一词,替代孙逸仙和其他早期民族主义者在讨论同化问题时使用的术语,“融合”是各民族间长期“互相影响和学习”的历史过程的结果(Mackerras 1994, 7)。尽管所有口号都在高呼“民族团结”(unity of nationalities),但是很多当代学者已经注意到中国境内持续存在的各种族群民族主义(Gladney 1991;Townsend 1992)。某个学者还将这种现象归咎于之前的历任政府,因为它们未能构建组成中华民族的“想像的共同体”。John Fitzgerald(1996)总结道:中国是一个“无民族之国”(nationless state)。

版权声明:此译作版权归作者惠男所有,欢迎个人转载和分享,机构转载请联系:vobloomington@163.com