复旦大学文科资深教授葛兆光评价本书:

域外有关东亚的汉文文献,近20年来逐渐引起中国学界的关注。而在燕行使和通信使文献的研究领域,夫马进教授是最重要的一位开拓者,他不仅在发掘文献上有杰出贡献,也提供了重新叙述东亚的新思路和新方法。他的研究超越了王朝或国家的边界,把明清时代的中国、李氏朝鲜王朝、室町江户时代日本,以及14世纪以降的琉球连成一片,勾勒出东海海域的纵横交错和风云变幻。

明清两代,中国和朝鲜两国之间的外交往来颇为频繁。于中国而言,朝鲜是接纳中华文明的守礼之邦;于朝鲜而言,对中国的“事大”自然也与对其他邻国的“交邻”不同。因此,中朝之间的密切关系在包括中国、朝鲜、日本、越南、琉球等国在内的东亚世界中显得十分特殊——《明史》中即有“朝鲜虽称属国,而无异域内。故朝贡络绎,锡赉便蕃,殆不胜书。”的记录。

朝鲜每年会派出各种名目的使团前往北京(明初前往南京),使团中有专任的书状官负责记录出使过程和在中国收集到的情报,回国后负责向朝鲜国王禀报。此外,使节和随员们也会私撰文书,记录沿途的见闻。自朝鲜京城出发,辽地到北京,沿途三千余里的民生风俗、物产技术、学术文化、行政军事、地理形状,乃至使团成员的起居、交游、财货用度皆被记录在使团成员笔下。待使团回国后,这些记录会被朝鲜士大夫们争相传阅以了解中国的情状。

这一类由朝鲜入华使团成员撰写的记录中国情状的文献被统称为燕行录,大多用汉文写成,部分行文中夹用谚文。由于使团往来频繁,成员对中国的风土人情有切实的体察,又有良好的撰录习惯,故而燕行录的数量多、体裁丰富,且保留了大量珍贵的历史细节,堪称域外汉籍的宝库。

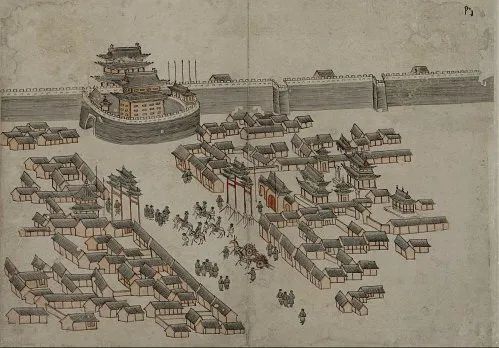

到达北京的朝鲜使团

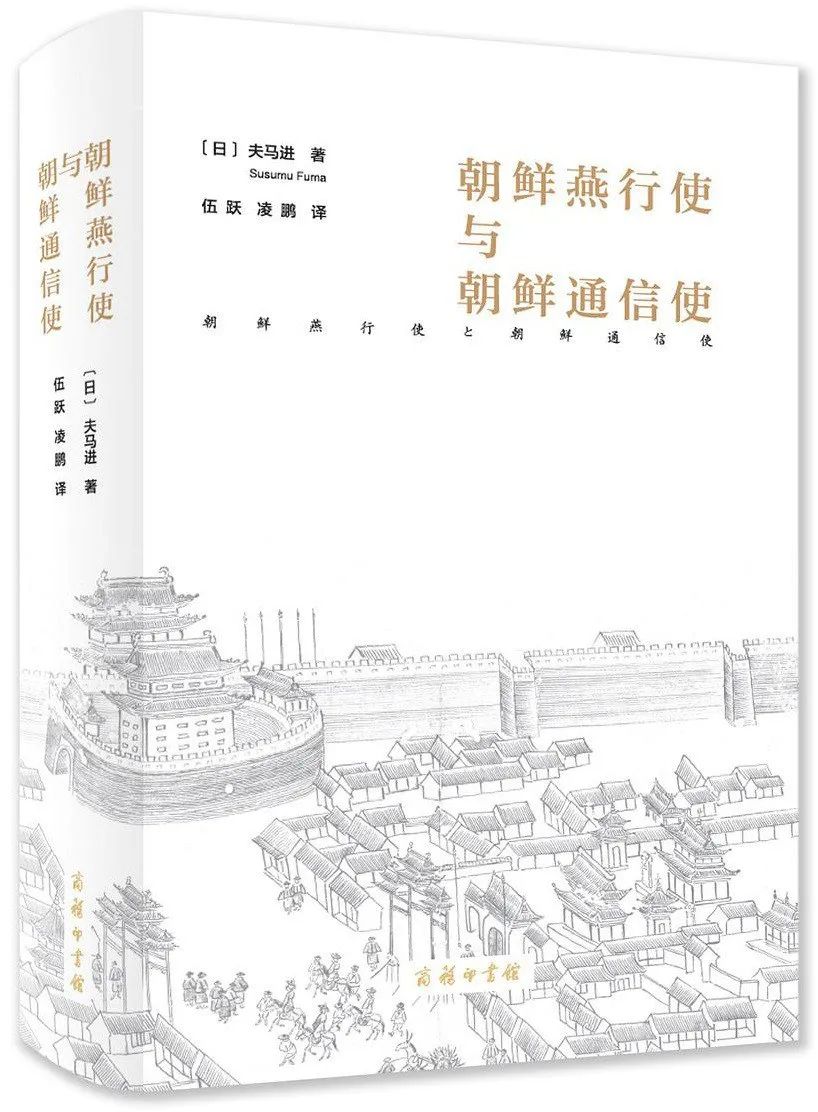

《朝鲜燕行使与朝鲜通信使》是社会史学者、京都大学名誉教授、日本学士院奖得主夫马进利用燕行录和通信使录(朝鲜出使日本人员的见闻录)文献写成的专著,主要讨论14—19世纪朝鲜与中国、朝鲜与日本的交流史。作者从浩如烟海的燕行录、通信使录中还原出东亚的册封-朝贡体系运作的实际状况,以及中日韩三国通过燕行使和通信使所进行的学术文化互动情形。此外,琉球和越南与中国的交往情况也作为中朝交往的对比项被纳入作者的研究视野,可以说本书是从朝鲜使节的角度出发,探索明清时代东亚世界的视野宏大之作。

本书的中文版曾于2010年在上海古籍出版社出版。经过10年的磨洗和沉淀,作者借助新发现的文献及对已有研究的考订增补了大量内容,并于2020年在商务印书馆出版了增订本的中文版。本书的学术与文化价值,大概有如下几点:

首先是夫马进利用燕行录资料研究东亚各国交流史的开拓性贡献。

本书的译者伍跃也在译后记中评价道:

关于“丰富翔实的史料”,熟悉夫马进先生研究的同行们都了解这一点。在燕行录的研究领域中,夫马进先生比较早开始使用朝鲜王朝来华使节的旅行记录——燕行录。在对燕行录的史料目录学以及文献本身的史料学研究方面,从遍检各家藏书目录,到走访海内外公私藏书机构,著者不辞辛劳,掌握了大量的燕行录史料。由于燕行录很多是以抄本传世,往往又没有注明著者和燕行年代,著者在详细阅读这些旅行记录的基础上,对著者等相关问题进行了认真、负责的考证。在这个意义上,夫马进先生对燕行录的史料学研究,在当今国际学术界可谓首屈一指,称得上燕行录和朝鲜燕行使研究领域的拓荒者。

其次,对中国读者而言,本书提供了检视中国历史,尤其是对外交流史的全新视角。受限于史料的单一性,国内以往有关明清东亚朝贡体系的书写很难摆脱“中心—辐射”的模式,即以中国为中心,将支配力和文化影响辐射到周边国家。这种书写虽然没有大的偏误,但很容易遮蔽一些朝贡体系实际运作中微妙而影响深远的细节。如朝鲜和日本在文书中都将对方列为低于自身一等的国家,但双方使节都对此予以默认,两国有关国际秩序的想象和礼仪象征因而得到维持;类似的“沉默“还出现在朝鲜、日本、琉球、中国四方之间:日本萨摩藩侵占琉球之后,琉球实际上处于既受控于萨摩藩、又对中国负有朝贡义务的双重受制状态,朝鲜和日本知晓此情况后却默契地避免令中国知晓(当然,中国知晓此事后也保持了沉默),中国“四夷宾服”的国际秩序构想也因此得以维持。朝贡体系的文化想象和实际运作之间的关系究竟如何?该问题的解答即有赖于对类似细节的考察和讨论。

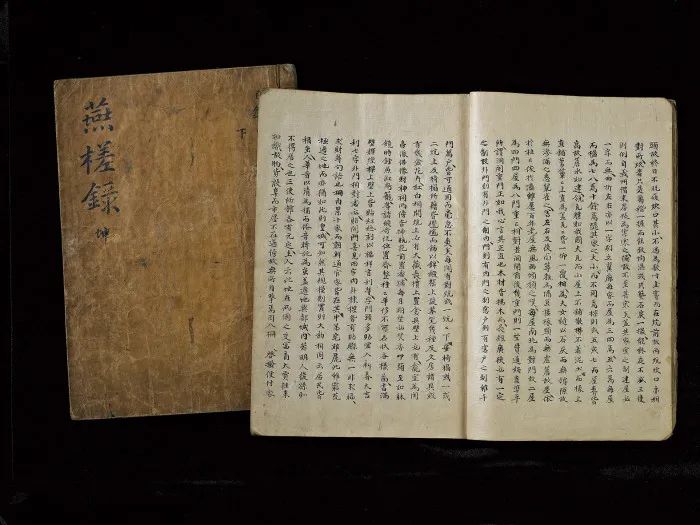

《燕槎录》书影

再次,本书裁取的史料以及作者的书评,都呈现出朝鲜文化、朝鲜使节相当的自主性。朝鲜虽然深受中华文明的影响,但并非无条件、无选择地接纳来自中国的学术和文化。例如朝鲜接纳朱子学后逐渐形成了自己的学统,朝鲜使节发现明人崇尚阳明学后立即予以驳斥,显示出对朝鲜学统继承者作为“中华之一员”的自信;除了例行的“事大”之辞外,燕行录中还有不少关于中国风俗、政制弊病的批评。这些来自朝鲜使节视角的观察和评论可以帮助读者建立一种“我看人看我“的文化比较意识,也能帮助我们破除自我中心的优越感,从而对历史上的东亚世界形成一种多主体的、相互影响的、环流吐纳的认识。

最后,本书包含的诸多历史细节颇有可读性和趣味性。朝鲜使团中有哪些职位?使团携带哪些货物来华?朝鲜官方为何防范使节私自携带白银?使团到达北京后的起居情形如何?语言不通的中朝士大夫如何交谈?朝鲜使节如何借出使搜集各国情报?……在本书中,作者常常见微知著、勾稽隐秘史料,用绵密细致的论说让读者产生身临其境之感。即使不把本书当作严肃的学术著作,随手翻看亦能满足读者诸多的好奇心。

如著者以眼泪为例,对国际交往作了十分生动的说明。其一是朝鲜燕行使的眼泪,即感激的眼泪和羞辱的眼泪。当明朝万历二年前往北京的燕行使置身于明朝殿庭庄严肃穆的仪式时,亲身感到自己也成为“中华世界秩序”的一员,不由得“感涕先零”。与此相反,清朝年间的朝鲜燕行使们每当念及“中华”之人要向充满“腥膻”之气的“蛮夷”下跪行礼,不由得伤心流泪。通过对眼泪的对比,我们看到了循例演出的朝贡表象与演出者内在心理之间存在的巨大鸿沟。

在这两种眼泪的背后,我们看到在明朝灭亡之后,朝鲜作为朝贡国的地位虽然没有变化,但是出使清朝(尤其是清朝早期)的燕行使们似乎淡忘了他们的祖先在明朝统治时期曾经遇到的种种不快和屈辱,淡忘了他们的祖先在介绍“天朝”文物的同时对现实中的“天朝”的批判。明朝在他们的记忆中被描绘成一个近似于尽善尽美的存在,以致出现了在旧宗主国亡国数百年之后仍然继续使用旧宗主国年号的现象――这种现象在至今为止的人类历史上恐怕是绝无仅有的。这样,我们从著者对眼泪的叙述中可以感觉到明末清初那一场巨大的“天地异变”给周边民族带来心理冲击是多么巨大,也由此可以感觉到横亘在“自发朝贡”与“强迫朝贡”之间的巨大鸿沟。其二是朝鲜燕行使面对的中国文人的眼泪,以及朝鲜通信使面对的日本文人的眼泪。

18世纪中叶的朝鲜使节们在告别时看到中国文人“涕泗汍澜”、“呜咽惨黯无人色”,看到日本文人“呜咽泪被面”、“饮泣不成声”,一时间感到“莫知所为”、“诚可异也”。著者通过这种离别时的眼泪敏锐地看出朝鲜、中国和日本在学术文化乃至社会精神方面文化的异同,即与重视“情”的中国和日本文人相比,朝鲜文人依然生活在“存天理、灭人欲”的极力抑制“情”与“情爱” 的朱子学的精神世界。

作者夫马进,1948年生。1974年任京都大学人文科学研究所助教,1979年起历任富山大学人文学部讲师、副教授,1987年起历任京都大学文学部文学研究科副教授、教授。2013年退休,现为京都大学名誉教授。主要著作有《中国善会善堂史研究》。编著有《增订使琉球录解题及其研究》《燕行录全集日本所藏编》《中国东亚外交交流史研究》《中国诉讼社会史研究》,译注有《乾浄笔谭》等。

夫马进

译者伍跃,1958年生。中山大学历史学学士,北京大学历史学硕士,京都大学文学博士。现为大阪经济法科大学国际学部教授。主要著作有《中国的捐纳制度与社会》等。

译者凌鹏,1986年生。北京大学社会学学士,北京大学社会学硕士,京都大学文学博士。现为北京大学社会学系助理教授。

写作缘起及新版增订情况(节选自日文版序)

在本书问世的七年前,我出版了韩文版著作――《燕行使와通信使[燕行使与通信使》(首尔:新书苑,2008年),而在五年前又出版了中文版《朝鲜燕行使与朝鲜通信使:使节视野中的中国·日本》(上海:上海古籍出版社,2010年)。本书主要讨论14至19世纪的中国、韩国(朝鲜)和日本的关系史。从出版顺序上说,最后出版的是我的母语著作。

我原本专攻中国史、其中主要是中国明清时期的社会史。研究中国史的学者将自己的研究领域扩展至以中国为中心的东亚国际关系史绝非偶然。但我主要研究的却是以朝鲜为中心的学术交流史和国际关系史。实际上,我在学生时代从未学习过与韩国史(朝鲜史)有关的课程。更准确地说,在我当年负笈的京都大学文学部和文学研究科没有开设与韩国史有关的课程。我为什么会对朝鲜燕行使发生兴趣,并由此关注到朝鲜通信使呢?本书为什么会以朝鲜燕行使和朝鲜通信使为主要内容呢?为了有助于读者理解本书内容,我想对自己的研究经历稍作说明。

我对朝鲜燕行使发生兴趣是在1979年至1987年之间,当时我在富山大学工作。我的同事中有专攻朝鲜书志学的藤本幸夫。他向我介绍说《燕行录选集》(成均馆大学校大东文化研究院编,汉城:1960-1962)中收录有关于中国的详细资料。当时,我和学生一起在他的课上学习了初级韩语。不过,当时的我埋头于中国善会善堂史和明清地方社会史的研究,没有时间阅读他特意告诉我的燕行录史料。

正式开始阅读燕行录是在1987年转到京都大学工作之后。首先阅读的燕行录是许篈《荷谷先生朝天记》和赵宪《朝天日记》。当时,为纪念山根幸夫先生(已故)的退休筹划出版纪念论文集。因为山根先生主要研究中国明代史,故该论文集被定名为《明代史论丛》。我抓住这个大好时机,决定以想读而没有来得及阅读的燕行录为中心史料撰写明史论文。但是,在浩如烟海的燕行录从哪里开始阅读呢?而且,以燕行录为基本史料是否可以写出明史的研究论文?那时,不仅在我周围找不到可以就此问题商量讨论的对象,即便是在日本的明史学界中也没有关注燕行录的学者。现在,韩国和中国的学界对燕行录已经表现出极大的热情,但从当年我提起“燕行录”开始的相当长的一段时间里,几乎没有韩国学者和中国学者对此发生兴趣。在这种状况下开始燕行使、燕行录研究的我本人的所为可以称得上有些冒失。

但是,幸好当时购入的《국역연행록선집国訳燕行録選集》第1册中收录了延世大学黄元九教授(已故)撰写的《燕行録選集解題》。在这十分简单的解题中附有参考文献,其中包括了中村荣孝的《事大紀行目録》(原载《青丘学叢》第1号,1930年)。我为了选定从哪一部燕行录开始阅读的方法实际上非常简单。即根据上述中村荣孝的目录,在与“明代”有关的著作中选取同一次燕行中记载尽可能详细的燕行录,简单地说就是选择卷数最多的燕行录。这样,我首先阅读了许篈《荷谷先生朝天记》3卷、赵宪《朝天日记》3卷和赵宪《东还封事》。

《荷谷先生朝天记》和《东还封事》收录在《국역연행록선집国訳燕行録選集》中,收录了《朝天日记》的赵宪《重峰集》是京都大学文学部所藏为数不多的朝鲜刊本之一,由于长年的虫蛀,看上去实在令人心痛。

人的运气往往难以捉摸。因为,如果说卷数较多的燕行录对中国的记载会十分详细的话,那么18世纪以后所写下的燕行录中有不少那样的作品。如果我当时仅仅是选择卷数多的燕行录、例如1887年李承五《观华志》(本书第15章“解题”39)的话,也许我的燕行使研究难以深入,当然也不会将研究推进到通信使。这是因为,18世纪以后的很多燕行录单纯追求内容的详细和以数量取胜,从中根本看不出作者对异国文化的共鸣和憧憬,也感不到作者的愤怒与忧患。

1574年(宣祖七年、万历二年)踏上燕行旅途的许篈24岁,赵宪虽然比他年长,也不过31岁。我通过他们写下的旅行记并非仅仅分享了两位青年文人在海外旅行时体验到的欢喜,而且还感到了他们在旅行记中所表现出的对中华世界的强烈憧憬,以及他们对现实中的“中华“即明朝的愤慨,还看到了他们做为文人的忧虑和责任感。其中令我印象最深的是他们在那十分敏锐的观察意识的背后存在的“开朗”和“希望”。我首先撰写的关于朝鲜燕行使的论文是构成本书第五章的《1574年朝鲜燕行使对“中华”国的批判》和第六章的《改革方案〈东还封事〉中所见赵宪的中国报告》。

构成第七章《朝鲜燕行使对反清情报的收集及报告――以1669年闵鼎重的〈王秀才问答〉为中心》的核心史料是闵鼎重的文集,即《老峯集》中的《王秀才问答》。从1989年起我在哈佛大学作客一年,惊喜地得知哈佛燕京图书馆收藏有很多朝鲜版古籍,本书就是该馆的藏书之一。为了撰写这篇文章,我从哈佛燕京图书馆借阅了吴晗辑《朝鲜李朝实录中的中国史料》中相当于清代康熙年间的显宗实录和肃宗实录的部分。当时的我对中朝关系史仅有初步的理解,而随着阅读的深入,该史料中记载的事件以及作者的议论不断地令我耳目一新。俗话说“事实比小说更奇异”。我当时的心情就是如此。这也说明我对燕行使有了更进一步的关注。

从1994年开始,我主持了为期4年的日本文部省科学研究费资助的大型研究计划,即“冲绳历史情报的研究”。在6名优秀研究者的合作之下,我组织了一个研究会,时间过得既有意义,又非常充实。做为研究成果报告书,我们完成了《使琉球録解題及び研究[使琉球录解题及其研究]》。由于该报告书得到好评,我们又在增补旧稿的基础上正式出版了《増訂使琉球録解題及び研究[增订使琉球录解题及其研究]》。

本书第十章《使琉球录与使朝鲜录》是按照以下思路完成的书目解题,即对明清时期以钦差使节身分衔命出使朝鲜和琉球的使节们写下的旅行记进行比较,进而在将两者做为比较对象的同时,着重调查收集了前往朝鲜的中国使节的旅行记并对其做了说明。本书第Ⅰ部中在论及东亚国际关系与国际关系构造的时候以中国、朝鲜、日本和琉球为研究对象。其中对琉球国际地位问题的关注就起因于此。

1996年起,我正式着手研究燕行使问题。为此集中地阅读了燕行录。在大约5年间虽然阅读很多燕行录,但却未能就自己关心的问题执笔撰文。燕行录虽然与号称汗牛充栋的明清史料相比可以提供很多新鲜稀见的内容。类似金昌业《老稼斋燕行日记》、洪大容《乾净衕笔谈》、朴趾源《热河日记》也确实很有意思。问题在于,一一介绍燕行录中详细记载的、不见于中国史料的内容究竟有什么意义?许多燕行录如前述《观华志》那样,看不出作者新鲜的灵性,总有一种味同嚼蜡的感觉。

即便金昌业等人的燕行录对我来说十分有意思,但是如何才能让读者感到有意思呢?如果仅仅是让读者感到有意思,那么翻译这些燕行录岂不是最好的方法。当时我曾经苦苦思索,确曾在很长一段时间里找不到出路。当时在另一个研究方向――中国明清社会史的研究方面的进展却相对顺利,正在致力于将社会史研究和诉讼问题研究联系在一起,所以几乎没有某种紧迫感,但就燕行使研究而言无疑陷入了停顿。

打破了这种状态的是一份史料――申在植《笔谭》――的到来。该史料与上述中国诉讼社会史的研究有密切的关系。

1990年代的前半期,在进行明清时代诉讼问题的研究时,我痛感欲将此类研究推向深入,不能仅仅满足于一般性史料或中央一级的文献,必须收集被称为“地方档案”的历史文书。现在听来恐怕有些难以置信,当时日本的明清史研究界关注着北京第一历史档案馆的中央一级档案,对地方档案基本上是视而不见,明显地落后于美国方面的研究。有鉴于此,我得到其他几位优秀学者的赞同,向文部省申请了科学研究费,从1997年开始进行了为期3年的研究计划――“中国明清地方档案的研究”。

该计划的中心是前往中国收集地方档案。说来有些奇妙,申在植的《笔谭》是大阪经济法科大学的教员伍跃在执行上述研究计划时,在山东省图书馆发现收集的。当时,他在山东省图书馆翻检图书卡片目录时,偶然看到《笔谭》一书,觉得对我的研究或许有用,故“顺便”收集了这一史料。这对我来说也是一个歪打正着,因为我的专业只是中国史的研究,但是当时偶然同时也从事燕行使史的研究。当我阅读了这一史料之后,被其中清朝文人与朝鲜文人之间的学术争论、以及当时两国在学术上所处位置的不同和该不同所包含的意义所吸引,写下了构成本书第八章的论文《朝鲜燕行使申在植〈筆谭〉所见汉学与宋学的论争及其周边》。《笔谭》是一部仅有37张纸的燕行录。从对问题的关注而言,我从执笔撰写前述第五章的《1574年朝鲜燕行使对“中华”国的批判》时已经开始关注国际间的学术交流。但是这仅有37张纸的史料无疑促使我以中朝两国之间对汉学和宋学论议为出发点,进一步深入研究朝鲜通信使和洪大容的问题。

在申在植《笔谭》中有一位名叫金善臣的人。当申在植在北京和中国士大夫就汉学的是非问题进行讨论时,他就是挑起争论的人。他在出使北京之前于1811年参加通信使团到访过日本。我在撰写前述论文时感到,他之所以痛批汉学和考证学的可能性之一是他曾经到访过日本,亲眼目睹了当地流行古学并摈斥朱子学,而前往北京之后又得知中国盛行汉学和抛弃朱子学,在这种情况下,他感到在国际上深受孤立。当然,这些属于他个人感情方面的问题,在史料中难以得到证明。作为仅存于他脑海之中的问题,我也无法得知自己的推论是否正确。但是我对这一问题的关注超越了金善臣个人,想探寻当朝鲜士大夫得知汉学昌盛于中国之前后,他们是否也知道了日本也在摈弃朱子学,他们通过何种渠道、在何种程度上把握了这一问题。自从伊藤仁斋和荻生徂徕提倡古学之后,朱子学在日本日渐式微已成潮流。所以,我关注到访日本的朝鲜通信使一行究竟在多大程度上得知伊藤仁斋和荻生徂徕提倡的“古学”。在这个意义上,促使我深入研究通信使问题的关键是,存在着金善臣这样一位令人生趣的奇矯な士人。

为了研究这一问题,我阅读了与通信使以及日本思想史有关的著作和论文。但是令我吃惊的是,这些先行研究几乎没有能够回答我的疑问。无奈之下,只好自己动手。我采取的方法是,在尽可能多地收集有关朝鲜文献的同时,阅读江户时代的日本人留下的与朝鲜通信使的笔谈记录。2003年至2004年,我集中地阅读了这些史料。在阅读中积累的认识完全不同于日本与韩国学界的旧“常识”。同时,我在这一过程还时常感到,不应该仅仅将燕行使和通信使作为简单对比的素材,而应该积极地将两者结合在一起、将其作为思考中国、朝鲜和日本的学术与文化在整个东亚世界中位置关系的素材。本书第九章《朝鲜通信使对日本古学的认识――兼及朝鲜燕行使对清朝汉学的理解》至第十四章《洪大容〈医山问答〉的诞生》的各篇论考就是撰写于这一思考的过程之中。

构成本书第Ⅰ部的各篇论文、即围绕朝鲜的国际关系与国际关系构造的研究,是在研究燕行使的研究过程中深入阅读吴晗辑《朝鲜李朝实录中的中国史料》的结果。当然,与琉球册封使有关的研究计划――“冲绳历史情报的研究”也有很大的推动作用。这些研究最终成为论文还是在2002年至2006年之间以后。当时,京都大学大学院文学研究科在执行COE项目的研究,我本人在当时负责子课题之一的“东亚的国际秩序与交流的历史研究”。

在这个意义上,在这期间之后,朝鲜燕行使和朝鲜通信使的研究与东亚国际关系史和国际秩序史的研究是同时进行的。直至本书定稿之前,我还在犹豫是否应该收录目前构成本书第Ⅰ部的各篇论文。因为当时我认为,如果将这些论文收录在内,那么作为一部专著略显复杂,或许会令读者感到难以理解。2008年韩文版出版时,这些论文除了一篇以外尚未执笔,当然也没有收录。2010年中文版出版时,基于上述理由,还是没有收录这些论文。但是,当我完成第四章《以北学派为中心的朝鲜士大夫对琉球国际地位的认识》之后,却感到本书如果不收录该文,反而会显得不可思议。这些判断究竟是否正确,只能各位读者作最终决定。

以下是本书各章节论文名和原载文献、原论文名的对应关系。为节省篇幅,仅注明最初的发表日期,省略翻译的部分。(译者注:已经发表的各论文和原载文献均以最初发表时的文字标出,以便读者检寻。)

目录

序 章 新撰

第一章 新撰

第二章 明清中国の対朝鮮外交における“礼“と“問罪“(夫馬進編《中国東アジア外交交流史の研究》,京都:京都大学学术出版会,2007年)

第三章 一六〇九年、日本の琉球併合以降における中国・朝鮮の対琉球外交--東アジア四国における冊封、通信そして杜絶(《朝鮮史研究会論文集》第46集,2008年)

第四章 北学派を中心とした朝鮮知識人による琉球の国際的地位認識(《歴史学研究》第907号,2013年)

第五章 萬暦二年朝鮮使節の“中華“国批判(《山根幸夫教授退休記念明代史論叢》,东京:汲古书院,1990年)

第六章 趙憲《東還封事》にみえる中国報告(昭和六十三年度科学研究費補助金総合研究,研究成果報告書 谷川道雄编《中国辺境社会の歴史的研究[中国边疆社会的历史研究]》,京都:京都大学文学部,1989年)

第七章 閔鼎重《燕行日記》に見える王秀才問答について[闵鼎重《燕行日记》中收录的《王秀才问答》](平成二年度科学研究費補助金総合研究,研究成果報告書 河内良弘编《清朝治下の民族問題と国際関係[清朝统治下的民族问题与国际关系]》,京都:京都大学文学部東洋史研究室,1991年)

第八章 朝鮮燕行使申在植の《筆譚》に見える漢学・宋学論議とその周辺(岩井茂樹編《中国近世社会の秩序形成》,京都:京都大学人文科学研究所,2004年)

第九章 朝鮮通信使による日本古学の認識--朝鮮燕行使による清朝漢学の把握を視野に入れ(《思想》第981号,2006年)

第十章 一七六四年朝鮮通信使と日本の徂徠学(《史林》第89卷第5号、2006)

第十一章 조선통신사와일본의서적--古学派校勘学의저작과古典籍을중심으로(《奎章閣》第29輯,2006年)

第十二章 一七六五年洪大容の燕行と一七六四年朝鮮通信使--両者が体験した中国・日本の“情“を中心に(《東洋史研究》第67卷第3号,2008年)

第十三章 홍대용의《乾浄衕会友録》과그改変--숭실대학교기독교박물관소장본소개를겸해서[洪大容《乾净衕会友录》及其改变--兼介绍崇实大学基督教博物馆所藏本](《동아시아삼국、새로운미래의 가능성[东亚三国,新的未来的可能性]》(首尔:문예원,2012,又《漢文学報》第26輯,2012年)

第十四章 朝鮮帰国後、洪大容の中国知識人との文通と《医山問答》の誕生--朱子学からの脱却過程を中心に[洪大容回到朝鲜后与中国知识分子的书信往来以及《医山问答》的诞生](鄭光等編《燕行使와通信使--燕行・通信使行에관한韓中日三国의国際워크숍[燕行使与通信使--关于燕行、通信使行的韩中日三国国际研讨会]》(首尔:박문사,2014年)

第十五章 日本現存朝鮮燕行録解題(《京都大学文学部研究紀要》第42号,2003)

第十六章 使琉球録と使朝鮮録(夫馬進編《増訂使琉球録解題及び研究[增订使琉球录解题以及其研究]》,宜野湾:榕树书林,1999年)

终 章 新撰

补论一明清中国による対朝鮮外交の鏡としての対ベトナム外交--冊封問題と「問罪の師」を中心に(纪平英作编《グローバル化時代の人文学--対話と寛容の知を求めて[在全球化时代的人文学--为了追求对话和宽容]》下,京都大学文学部創立百周年記念論文集,京都:京都大学学术出版会,2007年)

补论二 ベトナム如清使范芝香の《郿川使程詩集》に見える清代中国の汪喜孫(《二一世紀COEプログラム・グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成 人文知の新たな総合に向けて[21世纪COE计划在全球化时代的多元性人文学据点形成]第二回報告書Ⅰ〔歴史篇〕》,京都:京都大学大学院文学研究科,2004年)

补论三 朝鮮通信使が察知した尊皇討幕の言説(《天皇の歴史》第6卷月报第6号,讲谈社,2011年)

附:中文版目录

中文版序言

日文版序言

序章 何谓朝鲜燕行使?

一、朝鲜燕行使的称呼,及其朝贡次数

二、朝鲜燕行使团的人员数与朝贡贸易

三、朝鲜燕行使团的人员构成

四、问题提出

第一编 14—19世紀围绕着朝鲜的东亚国家关系与国际结构

第一章 朝鲜的外交原理:“事大”与“交邻”

一、序言

二、“交邻”的原义,及其用作外交原理时的含义

三、“交邻”原理与通信使的派遣

四、“事大”原理与种族的华夷思想

五、结语

第二章 明清时期中国对朝鲜外交中的“礼”和“问罪”

一、序言

二、明初洪武年间的对高丽外交与朝鲜外交文书非礼事件

三、“仁祖反正”和册封问题

四、清初朝鲜外交文书违式事件

五、结语

第三章 1609年,日本吞并琉球以后中国和朝鲜的对琉球外交——东亚四国之间的册封、通信以及塞绝

一、序言

二、清朝的册封国有哪几个?

三、1609年,紧接日本吞并琉球之后的明朝对琉球外交

四、1612年琉球入贡以后的明朝对琉球外交

五、朝鲜、琉球外交关系的塞绝

六、结语

第四章 朝鲜士大夫对于琉球国际地位的认识——以北学派为中心

一、序言

二、18世纪,朝鲜燕行使记载的三则琉球人见闻录

三、元重举与成大中的琉球认识

四、洪大容与朴趾源、李德懋的琉球认识

五、1794年,琉球漂流民的陆路送还与朴齐家的《北学议》

六、结语

第二编 16—17世纪朝鲜燕行使对中国的观察与批判

第五章 1574年朝鲜燕行使对“中华”国的批判

一、引言

二、许篈和赵宪

三、身处“礼义之邦”的人们所受的待遇

四、是耶非耶阳明学

五、“中华之国”的现实和批判

六、结语

第六章 改革方案《东还封事》中所见赵宪的中国报告

一、序言

二、中国报告与实际的见闻(一)

三、中国报告与实际的见闻(二)

四、结语

第七章 朝鲜燕行使对反清情报的收集及报告——以1669年闵鼎重的《王秀才问答》为中心

一、序言

二、闵鼎重的中国之行

三、对《王秀才问答》的分析

四、结语

第三编 18—19世纪燕行使与通信使之间的学术交流

第八章 朝鲜燕行使的汉学·宋学论争及其周边——申在植《笔谭》与中朝文化秩序

一、序言

二、申在植和他的《笔谭》

三、汉学,是耶非耶

四、汉宋议论的周边

五、结语

第九章 朝鲜通信使对日本古学的认识——兼及朝鲜燕行使对清朝汉学的理解

一、序言

二、往路:大坂以西的古学情报

三,在江户对古学认识的加深

四、返程再经大坂

五、结语

第十章 1764年的朝鲜通信使与日本的徂徕学

一、序言

二、对徂徕学的进一步认识——以收集徂徕学著作为中心

三、对徂徕学派校勘学和重刊古代典籍认识的加深

四、朝鲜通信使归国后对徂徕学的介绍

五、笔谈记录中所见朝鲜通信使对徂徕学说的反应和评价

六、结语

第十一章 朝鲜通信使与日本的书籍——以古学派校勘学的著作和古典籍为中心

一、序言

二、1748年朝鲜通信使与日本的典籍

三、1764年通信使与日本的古典籍

四、日本古典籍向朝鲜的流传

五、结语

第四编 洪大容燕行在东亚世界中的意义

第十二章 1765年洪大容的燕行与1764年朝鲜通信使——以两者在中国和日本对“情”的体验为中心

一、序言

二、洪大容燕行的目的以及对国内的冲击

三、洪大容与通信使元重举等人对中国人和日本人观察的类似性

四、洪大容与元重举体验到的中国和日本的“情”

五、结语

第十三章 洪大容《乾浄衕会友录》及其改变——18世纪东亚的奇书

一、序言

二、改订的开始与潘庭筠的反应

三、《乾浄衕笔谈》的文本问题

四、《乾浄衕会友录》原本与《乾浄笔谭》《乾浄衕笔谈》

五、修改实例之一——删除的部分

六、修改实例之二——置换关于许兰雪轩的内容

七、书名的改变——“乾浄”的寓意

八、结语

第十四章 洪大容《医山问答》的诞生——归国后与中国士大夫的通信,以及脱离朱子学的过程

一、序言

二、脱离朱子学的契机——严诚的遗书

三、“说服了中国人”的传说

四、倾倒于庄子的思想

五、激愤之书《医山问答》

六、结语

第五编 朝鲜燕行录与使朝鲜录

第十五章 日本现存朝鲜燕行录书目提要

一、序言

二、考订目的

三、书目提要

第十六章 使琉球录和使朝鲜录

一、序言

二、“册封使录”和“使琉球录”

三、使朝鲜录书目提要

四、使琉球录和使朝鲜录的特征

五、结语

终章

补论一 明清时期中国对朝鲜外交的一面镜子:对越南外交——以册封问题与“问罪之师”为中心

一、序言

二、永乐皇帝的问罪之师——“天地鬼神所不容”

三、嘉靖皇帝的“问罪之师”

四、乾隆皇帝的“问罪之师”

五、结语

补论二 越南如清使与中国的汪喜孙——以范芝香撰《郿川使程诗集》为中心

一、序言

二、《郿川使程诗集》与范芝香的如清行

三、范芝香与汪喜孙的唱和赠答

四、结语

补论三 朝鲜通信使所见尊皇讨幕的言论

索引

译后记一(伍跃)

译后记二(凌鹏)

本书在编纂过程中对旧稿进行了补订。特别是早年撰写的第五章至第七章的各论文作了较大的增订,并删去了重复的部分。旧稿中未能校正的误植等迳予修改,未出校记。旧稿中的明显错误除修改外,另出校记。第十五章的“解题”部分尽可能参考了金荣镇的意见(夫马进《燕行使与通信使》书评,《东洋史研究》第67卷第4号,2009年),同时增收了旧稿中未能收录的6篇日本现存燕行录,并附解题。第十六章的“使朝鲜录”部分增收了1篇并附解题。本书与2008年韩文版和2010年中文版相比增加了大约2至3倍,由于使用了同样的书名,使用旧韩文版和旧中文版的读者请量加留意。

如上所述,本书收录的论文最早执笔于约25年前的1989年。我自己也只好感叹本身的笨拙而已,但是为什么要这么长的时间,其原因除去我个人能力不足之外,还因为同时从事着中国史研究、特别是中国明清社会史研究。这一期间,我同时研究明清社会史和朝鲜燕行使与朝鲜通信使。虽说研究的时代主要都是14至17世纪,但对我个人来说实在是一个过重的负担。我曾经自嘲自己是“脚踏两只草鞋”,并且对向我介绍了燕行录史料的藤本幸夫抱怨过,“如果藤本不在富山大学的话,我可以自由自在地研究中国史”。但是,研究朝鲜燕行使和朝鲜通信使的过程得到若干新的认识,毕竟为我带来了难得的喜悦。其中,2012年3月,我在崇实大学韩国基督教博物馆发现了被认为已经失传的洪大容《乾净衕会友录》。该书为3册中残存的1册,而且是他本人在改编为《乾净笔谭》是的稿本。就我个人来说,实在是望外之喜。如果仅仅是研究中国史,是无法与洪大容这样的第一流士大夫保持着长年的神交。这只能称之为幸运。

在过去的25年间,学界的情况也发生了很大变化,近10年间的变化尤其巨大。2014年5月在韩国首尔召开了以研究燕行使与通信使为题的国际研讨会。同年12月在中国上海召开了题为“从周边看中国――以朝鲜通信使文献为中心”的国际研讨会,听说复旦大学文史研究院年内将出版标点本的朝鲜通信使文献集。我本人在2010年中文版付梓之际曾经写道,“对于大多数的中国读者来说,朝鲜燕行使和通信使恐怕都是在阅读本书时才首次接触到的名词”。但是,今天看来,我在那时完全未能预料到在中国能够很快地举办关于朝鲜通信使的国际研讨会。上述研讨会的召开是在2010年中文版出版的4年之后,研究尤其是关于东亚国际交流史研究的飞速进展是令人吃惊的。

以下选读书中若干内容,以飨读者:

朝鲜燕行使团的人员构成

首先,燕行使团的中心人物是正使、副使和书状官三人。他们也被称作三使或者三大人。在通信使的场合,被称作三使或者三大人的是正使、副使和从事官。据《通文馆志》卷6“通信使行”的说明,从事官原本就是书状官,可以认为两者是完全相同的。不过这三人是何种身份的人,选择官僚体系中什么层级的人来充任,在此问题上两者完全不同。在燕行使的三使中,谁由于怎样的身份而被选中?对于这一问题,《同文汇考》补编卷7“使行录”与《清选考》“使价”中都有一览表,可以一目了然。不过需要注意的是,前书记载的官职名是在成为使行之后所加的临时职衔,而后书所记载的则是原本的官职名。

据以上史料,在燕行使的场合成为正使的人很多都与宗室相关。从有记载的清朝入关前开始到发生鸦片战争的1840年为止,一贯如此。这一点,恐怕是基于朝鲜与清朝之间的册封关系。例如在皇帝即位等重要的祝贺仪式中,礼节上当然要由宗室相关者出席。在派遣进贺使和谢恩使等特殊使节,以及派遣三节年贡使兼任这些使节时,他们还经常会担任正使。

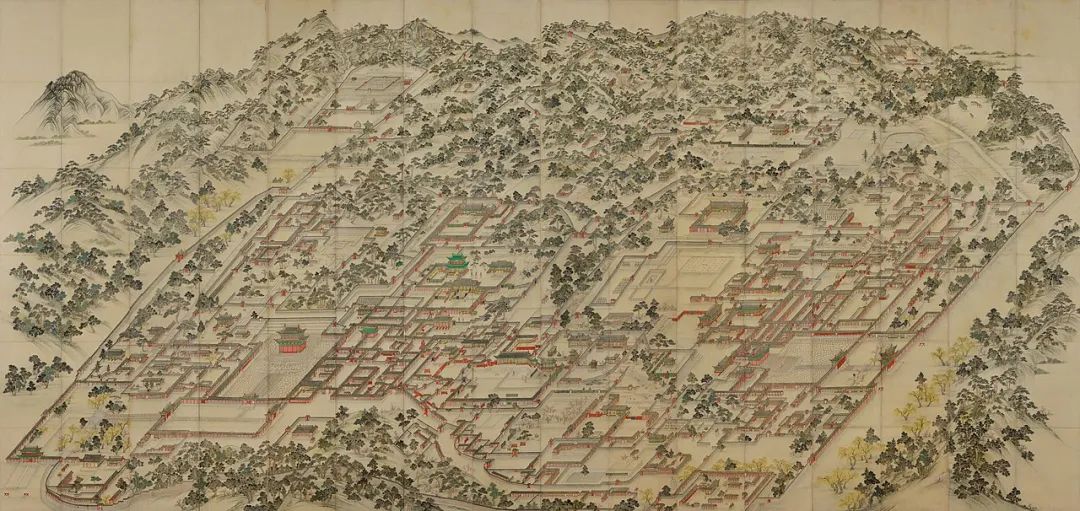

《东阙图》中的汉城王宫和大报坛

在由一般的文人官僚担任正使的场合,他们最经常加上的头衔是判中枢。判中枢是从一品官。据《通文馆志》卷3“赴京使行”中称,正使为“正二品结衘从一品”。结衘也写作结衔。所谓结衔,在中国通常称为加衔,是给予临时的特别官职以增加其声望。例如1846年(道光二十六年、宪宗十二年)的进贺兼谢恩使的正使朴永元,他原本是礼曹判书,是正二品的官职,在加上了从一品的判中枢职衔后前赴北京。同样据《通文馆志》,副使是正三品的官僚加上从二品的官职后派遣。不过这只是大致原则,例如1746年(乾隆十一年、英祖二十二年)的谢恩兼三节年贡使尹汲,是以户曹参判(从二品)加上吏曹判书(正二品)的加衔出使。六曹参判带上六曹判书头衔的情况也极为多见。用中国话来说,六曹参判就是六部侍郎,六曹判书则是六部尚书。

在大多数情况下,通信使的正使是为了庆祝幕府将军即位而被派遣来递送国书的,不过并不会专门派遣与宗室相关的人。据《通文馆志》卷6“通信使行”,其正使是文官堂上官(正三品的上阶以上)加上吏曹参议(正三品)的头衔。实际上根据日本方面的史料《韩馆赠答》,1748年作为通信使来日的洪启禧,当时是通政大夫吏曹参议国子监大司成知制教。通政大夫与吏曹参议都是正三品。若副使是文官堂下官正三品的话,则带上弘文馆典翰(从三品)的职衔。可见,在朝鲜的官僚体系中,若将燕行使正使与通信使正使相比较,则相差了三个层级。

虽然正使、副使、书状官(从事官)这三使的人员构成相同,但他们的官品,以及与宗室的关系之有无,在燕行使和通信使间有着差异。而且更大的差别还在于,通信使中还加上了在燕行使中没有的制述官和书记。制述官和书记是负责与日本文人等进行诗文赠答、与儒学者们进行儒学讨论的人员。本书将在第九章、第十章和第十一章中进行论述。

燕行路线

制述官的任务是专门作文章。在朝鲜国内进行国际交流时,当迎接从中国来的使节(天使)时,都会任命制述官。据《清选考》,“华槎”记载,有名的例子是在1602年(万历三十年、宣祖三十五年)迎接天使时,任命了车天辂与权鞸为制述官。此外,担任远接使的有申叔舟、徐居正、郑士龙、苏世让、李珥、李廷龟等,也是当时有名的能文之士。虽然不是制述官,但远接使也是迎接天使时候的负责人。正因为此,中国方面也是派遣了如倪谦、张宁、董越、龚用卿、黄洪宪、朱之蕃等第一流的士人前往(见本书第十六章)。龚用卿自朝鲜归国后,称赞说“朝鲜文物礼制,无异于中华”,“文章之无愧也”。听到这一评论后,礼部尚书便向燕行使臣称赞贵国的文物礼制都很杰出,并且命令玉河馆不能疏忽了他们的待遇。另一方面,据中国士人沈德符所写《万历野获编》,其中称“彼国濡毫以待唱和,我之衔命者,才或反逊之,前辈一二北扉,遭其姗侮非一”。沈德符将此看作是“大为皇华之辱”,认为今后要更加谨慎地挑选人才。而朝鲜方面则在天使即明朝的文人官僚来临时,编纂刊刻唱和集《皇华集》以自夸。因此,所谓制述官其实带有颂扬朝鲜与中国文化之高妙的目的。

燕行使中没有制述官,只在通信使中才有。而且这还不够,通信使还另加了三名书记。这一切都是为了能在日本展现“皇华”之光辉。所谓皇华,是出自《诗经》小雅中的“皇皇者华”,指古代的周王朝将华贵的使节送往诸国。“皇华”这一词语,在朝鲜方面的通信使史料中频繁出现。即使对于中国,由于朝鲜士人亦轻视清朝,所以在燕行使的场合也会奇妙地使用这一词汇。本书第十五章将对此进行论述。正如中国明朝的使节要将优秀的中华文化(即人必须有的礼仪)传来朝鲜一样,在朝鲜看来,遣送通信使也是将这一文化由朝鲜传播到日本的好机会。

在通信使的场合,为了能够让制述官和书记等与日本文人进行交流,所以在沿途各地的宿泊设施中都设立了官立的交流场所。从未见到这些制述官和书记等人私下拜访日本文人私邸进行交流的事例。有些论述中曾说在1764年,通信使在居留大阪期间似乎拜访过木村蒹葭堂的私邸。但是据成大中《日本录》、南玉《日观记》、元重举《乘槎录》等日记,并没有见到曾经访问过的记录。作为公务员,他们肩负着要将朝鲜文化与中华文化发扬光大的任务。

《燕行图》中的通州城

在江户时代,来日通信使的主要任务是带来朝鲜国王的国书,并且将日本将军的国书带回去,主要目的则是据此确认两国不处于敌对关系。在日本江户时代的同时期,原本经常被赋予燕行使的解决重要外交问题的任务,基本不会被赋予通信使,而且通信使也基本不伴随贸易。因此以唱和为中心的文化交流,可以说成为朝鲜方面派遣通信使的一个重要目的。而在江户时代的日本方面,文化交流也是接受通信使的一个重要目的。正因为通信使的这一性质,自1920年代松田甲的研究以来,对于通信使的研究几乎都是以两国文化的交流和两国士人的相互交流为主。他们的交流一般都是在官方所设定的场所进行,所以我们要注意到交流时恐怕有监视者在场。而在燕行使的场合,始终没有人员专门负责与中国士人进行诗文赠答和竞赛。因此一直以来,都没有设置官立的公共交流场所。当然,会谈的两国士人都会极自然地进行诗文唱和,在各种燕行录中留下了很多这类作品。

藤冢邻以1809年(嘉庆十四年、纯祖九年)参加燕行使团的金正喜(金阮堂)为焦点,描述了他与清朝的翁方纲和阮元之间的交流。这是一本解明了19世纪朝鲜与中国之间学术文化交流具体样态的标志性著作。而构成这一交流舞台的,则是清朝士人的私邸。本书着重论述的洪大容要比金正喜早半个世纪,他于1765年(乾隆三十年、英祖四十一年)参加了燕行使团。洪大容与杭州士人严诚等人的交流,发生在严诚等人恰巧去京城参加会试时住宿的旅馆中。这完全是一种私下交流,没有任何监视。不过要注意的是,因为北京一直以来都没有设置官府正式的交流场所,所以在洪大容和金正喜这样拜访私邸或旅馆进行自由交流之前,直至明末为止,中朝间士人的交流也基本上极为有限,绝非亲密的关系。

此外,对于燕行使团中谁带有怎样的职衔这一问题,时代较早且作者不详的《朝天日记》中对此有些记载。这是在1604年(万历三十二年、宣祖三十七年),由圣节使与千秋使合并编成燕行使团时的情况。据该书记载,圣节使一方有正使和书状官共2人,通事(通译)4人,军官4人(其中子弟军官1人),医生1人,此外养马、奴、厨师共计6人,一共17人。另一边是千秋使,正使和书状官共2人,通事5人,军官3人(其中子弟军官1人),医生1人,养马、奴共计5人,一共16人。两使合起来是33人。这一人员数大概是根据朝鲜方面自己的规定而来,因为据前列一览表显示,1469年的燕行使团同样是极为朴素的人员配置。不仅见不到制述官和书记,也完全见不到商人和旅游观光的随行者。这表明该使节团是纯正的事大与朝贡使节团,参加使节团的人都是以事大和朝贡为明确目标,并为此承担某些职务。

不过,也不能完全保证这33人中没有混入商人和观光客。因为如前所述,即使在清代,当团员人数增大到庞大数目时,也完全不存在像商人和观光客这样的“职衔”或者“燕行目的名”。在金昌业的《老稼斋燕行日记》中,有1712年(康熙五十一年、肃宗三十八年)的记录,可以看成是这一时代的团员一览表。其中记载了渡过鸭绿江时537名团员的名字及其职衔,但是没有记载任何类似商人或者观光客这种“职衔”,也没有记载任何旅游目的。这是因为在使节团中,商人和观光客也是带着某个有明确任务的“职名”混进来的。据1803年(嘉庆八年、纯祖三年)的记录,私商会用钱购买像译官(通译)、运搬人、马夫等头衔此外,根据在金昌业之后一年参与燕行的韩祉的记录,与通译一起的还有“及商贾一人落后”。两年后的1714年,据参与燕行的李泽之记录,通译与“商贾三人,自山海关追到”。在这些记录中,通译是和商人一起运送物品的,这一点意味深长。通译官们虽然确实带有“通事”“译官”的头衔,但是仅从名称本身,无法看出他们到底是商人还是通译官。

那么金昌业本人带着怎样的头衔呢?他自己的记载是“打角、进士金昌业”。所谓打角,指打角夫,即负责监守燕行使一行之器物的人。金昌业是跟随当时的正使其兄金昌集一同前往北京,他的主要目的其实是观光。他出生于安东金氏这一名门,自然不会真的去监守器物。但如果没有这个“头衔”,他便无法参加燕行使团。洪大容也与此相同,他是带着“子弟军官”这一头衔来参加燕行的。当时想前往北京观光的人,大都像这样带着子弟军官的头衔前往,而他们正是与中国士人进行文化交流的主角。这一点与通信使的情况完全不同,因为在通信使中与日本文人交往的人,都带有制述官或者书记这一类公务员的头衔。

实际上,在前文介绍过的1604年《朝天日录》(撰者未详)中,已经记载有圣节使附带“子弟军官”1人,千秋使附带“子弟军官”1人。若再追溯的话,在1533年(嘉靖十二年、中宗二十八年)参与燕行的苏巡,也是作为正使叔父苏世让附带的“子弟”而成行的。洪大容也同样是其叔父的随行员,所以这里的“子弟”应该可以认为就是“子弟军官”。在1604年时,持有这种特权的只有一二人,但到了1619年(万历四十七年、光海君十一年)的记录中,正使子弟军官以下的打角保人等一共是5人,副使的子弟军官以下一共是6人,都列举了名字。可见到明末时候,其人数已经增加了。

《燕行图》中的紫禁城

无论是正使、副使、书状官这些官僚的出使,还是金昌业、洪大容等以观光为目的的北京旅行,都必须要有私人向导,甚至要有私人通译。正如后文所述,洪大容参加燕行的第一目的并非观光,乃是为了交到中国朋友这一奇妙的目的。因此他自然要学习中国语,而金昌业也能听懂一定程度的中文。然而不用说三使等官僚,就连通译官在刚进入中国时也没法完全听懂,所以他们也需要私人的向导和通译。

据1875年(光绪元年、高宗十二年)作为正使前往北京的李裕元记载,他们拜托在国境都市义州的人一起前往北京。在那里有一位名叫韩世良的男性,他每年都参加燕行使团前往中国,1875年已经是第三十次了。因此他对北京极为熟悉,有任何问题都可以找他商量。在1799年(嘉庆四年、正祖二十三年)的燕行录中,名叫云泰的马夫也是第二十八次来到北京,去北京西山观光时也是让他做的导游。据1807年(嘉庆十二年、纯祖七年)的《中州偶录》所载:“(义州)人民重商而轻农,好为汉语。”在这次参加燕行使团的义州人中,“赴燕人马多在南北,每以今月离发,至明年四月还去。程途为万余里,而曾经数十余行役者,十之六七”。而且,该燕行录的作者让一位名叫白允青的马头(即引马之人)做向导,前往磁器铺。他听着马头与陶器商用中国话交谈,并以此为乐。

在燕行录中对北京的情况有着非常详细的记载。这是因为在清代,至少每年有三节年贡使和皇历赍咨行使这两次定期的旅团。而且在义州,有着很多名曾往返北京二三十次的马夫,有他们的帮助,才能详尽地了解北京。而在通信使的情况下,留下了旅行记的三使、从事官、制述官、书记或者医官们,是不是也带着这类私人通译呢?由于通信使是数十年才有一次,因此通晓江户和大阪事情的人,以及能够说日本语的人,在朝鲜国内都相当罕见。与此不同,燕行使则带着很多会说中文的人前往。这些人不是通过书籍学习,而是在实践中得到了锻炼的中国通。若要了解燕行使的性质,及其与通信使的不同之处,这一点也是必须指出的重要事项。

日本吞并琉球之后的明朝对琉球外交

1609年(万历三十七年、庆长十四年),萨摩的军队攻陷了琉球国的首里城。国王尚宁成了俘虏,被岛津家久带往骏府、江户。1610年八月八日,尚宁与家久一同在骏府城谒见了德川家康,八月二十八日在江户城谒见了将军德川秀忠。九月二十日,尚宁与家久一同从江户出发,踏上归途。翌年1611年十月十九日,尚宁回到了那霸。

据1610年(万历三十八年)正月二十日发往明朝礼部的文书,以及正月三十日发往福建布政司的文书中记载,至迟在战争的翌年,琉球遭到萨摩侵略这一消息便通过琉球使节毛凤仪等通报给了明朝。在这两份文书中,都没有直接记载琉球国王遭到萨摩俘虏被带去日本的事情。但是在后者(正月三十日的文书)中,写到由于战败“册封国王出奔他国”以及“国王日本未回”。从中,谁都可以清楚地看出琉球国王成了俘虏,现在正在日本。而且在后者中,还记载有国王“未见倭君(德川家康、秀忠)而讲请”“来年(1610年)二、三月,孤(琉球国王)去关东(江户)”的话,暗示了今后会前往江户进行讲和的事情。

至迟在1610年(万历三十八年)二月初,这些文书似乎已经到了福建福州的布政司。与此对应的中国史料,在《明实录》里直至万历三十八年七月辛酉(十八日)条中才出现。而且其中记载的,是明朝朝廷在接到了福建巡抚陈子贞的上奏之后,由相关衙门进行讨论,然后给出琉球“许续修贡职”的决定。即明朝朝廷只是允许琉球国王像从前那样进呈贡物。换言之,对于册封国的国王被俘虏并被带往日本的事态,其中完全没有提到应该如何处理。

不仅在《明实录》中完全见不到相关的应对方案,在叶向高的文集里也是如此。当时在北京的内阁大学士是李廷机和叶向高。其中李廷机曾多次请求离职,基本上不参与政治,而叶向高则是实质上的首辅大学士,即宰相。叶向高出生于福建省沿海的福清县,有文集《苍霞续草》,其中收录了他写给友人以及写给驻扎福建的官僚的信件。其中很多都涉及在乡里福建泛滥的“通倭”,即与日本相关的走私贸易。不过如后所述,这些信件中与琉球直接相关的内容,都是在1612年(万历四十年)之后,当琉球问题无法忽视时才出现。可见从此时起才要认真地面对琉球问题。而在推断为1610年(万历三十八年)以及翌年所写的书信中,叶向高完全没有触及琉球。说到琉球,迄此为止的历代国王都是由明朝册封,而且其方式不是“领封”,乃是由北京派遣特别的官僚到当地进行“颁封”。但是,在听闻如此忠顺的琉球被日本侵略,国王被俘虏带走的消息之后,叶向高却完全没有提到要做任何应对。他不仅是宗主国实质上的宰相,而且还出生于福建省沿岸。这样的人物竟也只能如此应对。

琉球国尚真王

《历代宝案》中存留有万历皇帝于1610年十二月十六日向琉球国中山王尚宁所发下的敕谕。但是在这一敕谕中,只是对于琉球国王遭遇倭乱,以及因此错过入贡时间而表示歉意的态度,表达了“深恻朕怀”之情。在见到明朝政府可谓冷淡的应对措置后,令我们不得不怀疑,是否福建巡抚陈子贞没有把琉球国王被日本俘虏这一重大事件明确地传达给明朝政府呢?

但实际上并非如此。在朝鲜燕行录中,存留了与此相关的好几条史料。其中之一是1610年(万历三十八年)千秋使正使黄是的记录。据记载他是在阅读七月二十九日的通报(即明朝的官报)时读到了福建巡抚陈子贞的上奏文,其中记载了琉球遭倭奴攻击,琉球国王被俘虏带往日本的事情。据此可以全面打消我们的怀疑。即不仅陈子贞如实地向中央政府报告了国王遭俘虏被带往日本的事情,而且这一消息还被公开地登载在官报上,成了众所周知的事实。而且据其九月十八日的日记,这一天琉球使臣毛凤仪等十一人特意来到朝鲜的宿馆,向他们告知琉球遭到日本的侵略。他们大概是像希图抓住救命稻草一样,前来请求同属册封国的朝鲜能够给予救助吧。

而在一个多月以后,作为当年冬至使副使来访北京的郑士信,也与毛凤仪有过会面。十月三十日,在朝鲜方的倭译官即日本语翻译的协助下他们举行了会见,据说双方的意思都有很好的传达。会见的具体情况如下。

仍问其国王为倭所掳之变。答曰,去年四月,倭人兴无名之师,国王越在草莽。以今年九月讲和,还国无事,云云。略闻流传之言,琉球与倭讲好,岁一遣使。往在戊申(万历三十六年),家康使之春秋修贡,琉球王不从。家康命萨摩岛兴师伐之。琉球王曰,咎在予身,不可以累我无辜之民。遂诣军前,萨摩执之以去。家康曰,身当其难,而志在爱民,天下之义主也。遂遣还云云。相与啜茶而罢。

在此,是郑士信首先谈到了琉球国王被倭(日本)俘虏的事件。很可能在与毛凤仪会面之前,前往北京的郑士信等与归国途中的黄是曾有过会面,听闻了此事。或者也有可能是在他自汉城出发前,便已经听闻了此事。据《朝鲜王朝实录》光海君二年(万历三十八年)四月二十日条的记载,当时由于日本、朝鲜之间达成和议,在庆长之役(丁酉倭乱)时候被俘虏的朝鲜人得以归国。其中有一人被带往萨摩州,获得了如下情报,“上年五月,(萨摩)岛主入攻琉球,俘其王而来,又遣兵数千,量其田土云”。郑士信是在八月六日由汉城出发前往北京。当时,他很可能已经得知了琉球国王被萨摩军俘虏,并被带往鹿儿岛之事。

毛凤仪在这次会面中谈到“今年九月讲和”,其中特别限定在九月份。如果想到这次会面发生在十月三十日,可知江户的情报是以惊人的速度抵达北京。其中所说的“讲和”,可能是指九月三日将军秀忠对于陪同中山王尚宁前来江户城的岛津家久下发的命令,即命令琉球今后也应以尚家为国王。或许也可能是指在九月十六日,秀忠招来家久和尚宁,允许他们归国一事。

在郑士信所记载的与琉球使臣会谈的相关内容中,最意味深长的是被他当作“流传之言”而记载下来的部分。据此流言,琉球与倭(日本)讲和,每年都要派遣一次使节前往日本。两年前,家康曾要求琉球国在每年春、秋两次向日本入贡,但是被琉球国王拒绝了。而在包括郑士信在内所有听到流言的人看来,这一次的讲和与派遣使节毫无疑问即是此前家康所要求的“朝贡”。

琉球王宫正殿

虽然尚不清楚这一“流传之言”在中国的流布范围如何,但最自然的看法是将北京的衙门街看作流布中心。在这个十月末,叶向高等在京的当局者们,毫无疑问已经获得了大量情报,能够确认琉球在被日本侵略后已经讲和,而且似乎已经有了“朝贡”事情。然而,他们并没有谈到对于“册封国”琉球应该如何处理,以及对于日本应该采取何种态度的问题。

在李日华的《味水轩日记》1611年(万历三十九年)正月四日条中,记载有浙江省海盐县知县乔拱璧所说的话。这是为数不多现今存留下来的当时中国官僚对于琉球问题的论述之一。当日,乔拱璧对李日华谈到了“日本并琉球”之事。据他所说,由于明朝历代都接受琉球的朝贡,所以不处理的话确实不好。在他看来,即使明朝没有余裕动用军队,也应该将琉球国王迁居到海岛附近处,让他能够延续先祖的祭祀。而且他认为福建巡抚和广东巡抚噤不发声这一点也不好,因为这会导致远夷欺侮中国。这一点,不仅是北京的官僚,而且当地的福建巡抚陈子贞也完全没有言及。在日记中经常看到李日华自己阅读官报的记录,他应该早已知道了琉球被日本吞并之事。但是直到当日与乔拱璧会谈之前,他都没有谈及过琉球。李日华虽然评价能如此直言的乔拱璧是伟丈夫,但是对于他在论及日本吞并琉球时所主张的应该将琉球国王迁移至海岛附近安置这一方案,仍然以为是书生空论。

谢肇淛在《五杂俎》一书中写道:

琉球国小而贫弱,不能自立,虽受中国册封而亦臣服于倭。倭使至者不绝,与中国使者相错也。盖倭与接壤,攻之甚易,中国岂能越大海而援之哉。

谢肇淛对于琉球的这一论述,无法得知写作的准确时间。由于该书中记载有1614年(万历四十二年)的事情,所以有可能是数年之后的记载。而所谓日本使者与中国使者在琉球互相错杂一事,大概是从1606年前往册封尚宁的夏子阳处获得的情报。夏子阳在归国后,据说曾私下对友人说过“日本近千人,露刃而市。琉球行且折于日本矣”。这样看来,也不能否定这一记载可能写于1609年萨摩侵略琉球之前。不过,从“盖倭与接壤,攻之甚易,中国岂能越大海而援之哉”这一点来看,推测为在琉球受到攻击之后所写的可能性更大。谢肇淛是福建省沿海的长乐县人,而且与1579年(万历七年)担任琉球国王册封副使的谢杰是较近的亲戚。谢杰留下了与琉球相关的详细史料。可以推测谢肇淛对琉球也非常关心。正如他所说,即使琉球遭到了日本攻击,中国也不可能越过大海前往救援。对于当时多少知道一点琉球实情,懂得道理的士人来说,这一点应该是他们的共通认识。正因此,自叶向高以下从福建巡抚到乡绅李日华,都无法就琉球遭侵略作出建议。

根据以上内容可以知道:第一,在当时中国人与朝鲜人的认识中,与琉球受到萨摩侵略这一事件相比,琉球被日本吞并这一事件要远为重要。如下所述,这一认识持续存在,对其后的事态发展产生了重要影响。

第二,明朝对于琉球的外交政策非常冷淡,与对同为册封关系的朝鲜的外交政策大不相同。明朝人事先便已经知道,琉球有被日本吞并的危险。但即便是册封国处于危急存亡的紧要关头,明朝也是束手无策。如后所论,只有到了明确出现日本问题的时候,明朝才不得不认真地应对琉球问题。

申在植和他的《笔谈》

申在植于1826年(道光六年、纯祖二十六年)以冬至兼谢恩使副使的身份出使北京。在朝鲜向清朝称臣之后,每逢冬至、圣节(皇帝诞辰)、正朝节(元旦)都要派出朝贡使节。1645年(顺治二年、仁祖二十三年),将上述三次出使合一,虽然仅仅列席正朝节,但是以后在习惯上将该使节称为“冬至使”。这是每年循例向清朝派遣的最为普通的燕行使。1826年谢恩使的派遣目的是为感谢清朝救助并送回漂流到中国的朝鲜人。申在植出使北京,虽然肩负着谢恩的特别任务,但仍不失为最普通的燕行使之一。根据记载,当时的正使是洪羲俊,书状官是郑礼容。使团一行于当年十月二十七日自汉城启程,第二年三月二十一日归朝复命。

申在植,字仲立,号翠微,黄海道平山人,生于1770年(乾隆三十五年、英祖四十六年)。1805年(嘉庆十年、纯祖五年)举文科,燕行时官居户曹参判(相当于中国的户部侍郎),燕行加衔为礼曹判书即礼部尚书。申在植的著作除了《笔谭》之外,著于书目者还有《相看编》。《相看编》是1836年(道光十六年、宪宗二年)以正使身份出使北京时的诗集。该诗集收录的是申在植等八人在由汉城前往北京途中的唱和之作,止于北京入城之前。该书有道光十七年正月七日黄爵滋序。黄爵滋当时任鸿胪寺卿,负责接待外国使臣,与很多朝鲜使臣有过交游。可见,《相看编》不仅收录了唱和之作,而且是准备在到达北京之后立即请清朝官员题序而编纂的,所以其中既无触及时忌的言辞,也没有可以被认为是吐露真情的部分。

这样,在《笔谭》之外很少有能够从侧面了解申在植的思想和为人的材料,但绝不是完全没有。申在植的祖父申韶早在幼年就曾经留下过豪言壮语:“吾誓不为虏廷陪臣。”“虏廷”是指野蛮民族即清朝的朝廷。当时,朝鲜国王身为清朝皇帝的臣下,陪臣则指臣下的臣下。这句话的意思是坚决不在向清朝进贡的朝鲜国王之下做官。他与诸学友切磋“春秋大义”,并且实践了自己的誓言,“废举不仕”。有人在为他撰写的墓志铭上赞他为“明之遗士”。

申韶在阅读了李珥《击蒙要诀》之后深受感动,为学独尊朱子之说,所以他在当时的朝鲜士大夫中是典型的朱熹信奉者之一,而且还是排满攘夷论者。尽管这些关于其祖父申韶的传说与其本人的思想和为人并无多少直接关系,但是我们只要考虑到在当时的朝鲜社会,父子或祖孙的关系是如何密切,就不难想像到他自然会受祖父或者是与祖父有关的传说的影响。因为申韶说过“吾誓不为虏廷陪臣”,并且付诸实践没有参加科举考试,这些在当时几乎是尽人皆知的事实,甚至议政府右议政南公辙在国王面前也提起过此事。此外,申在植本人在北京的宴席上介绍朝鲜的学术时,仅仅提到了李珥之学。由以上情况不难看出,申在植本人所信奉的无疑是李珥一派的朱子学,他本人也无疑是一位排满攘夷论者。

《笔谭》抄本,山东省图书馆藏,是一部合计不过37页的小册子。在封面的左上部分题有“笔谭”,右侧二行分别书有:

海东申翠微手书,赠菉友。

菉友装背,属月汀署检。

菉友即为后面将要提到山东省安丘县出身的王筠,月汀是山东省诸城县出身的李璋煜。根据该题识可知本书为申在植手书后赠予王筠,王筠将原稿装帧成书之后,请李璋煜为本书题签。本书收藏在山东省图书馆也许是因为王筠和李璋煜都出身于山东。

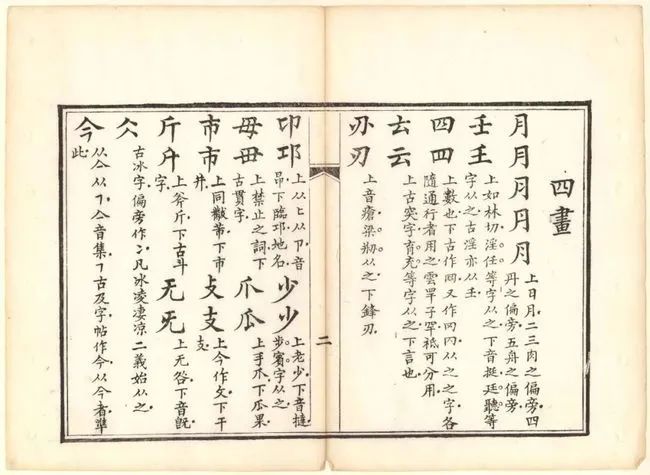

王筠著《正字略》书影

在《笔谭》中记述了本书编纂的机缘。申在植在北京逗留期间四次与王筠、李璋煜等人见面。在第一次见面快要结束的时候,申在植本人这样说道:

仆有所望于诸君子,欲得中华文人韵士之笔翰,常目爱玩。东扇之制虽极拙劣,当搜箧分呈。同会诸公各赐尊翰也,将欲东归后宝藏,以为替面之资耳。

当天的东道主叶志诜随即表示同意:“各忘其丑笔以奉鉴。”随后,汪喜孙说道:

聚散无常,光阴易过。共勉为千秋传人,乃为友朋切磨他山攻玉之道。今日伊始,始非虚会。

对于汪喜孙的这一提案,申在植表示:“今日笔谈草纸,仆将尽为持去,东归后,撮其大概,裒成一录,以传今日证交于后世也。”与会众人异口同声地说:“好。”随后李璋煜叮嘱说:“若成一编,因便寄示也。”洪大容之孙洪良厚此时与申在植同行。他的《宽居文》中收录了李璋煜在第二年、即1828年(道光八年、纯祖二十八年)十月左右写下的信函。该信函应该是对当年正月受到洪良厚信函的复信,此时他已经知道申在植“已编为书”。洪良厚的信函应该是托此前一年,即1827年十月末由汉城出发的燕行使带往中国的,故《笔谭》的编纂在这时应该已经完成。如果这一推论不错,那么《笔谭》是申在植在归国之后费时数月编纂而成的。

申在植最初并没有编辑本书的意图。当时,中国和朝鲜的士大夫之间的交流通常采取笔谈的形式。笔谈时使用的纸被称为“谈草”。对于笔谈双方来说,如果都认为谈草值得珍视,则另行誊录一份。例如,1879年(光绪五年、高宗十六年)衔命出使北京的燕行使南一祐在与某人笔谈之后说:“伴友欲览谈草,今当袖去,明将还上矣。”遂将谈草携回到下榻的玉河馆抄录。谈草的原件很难原封不动地保存下来。众所周知的洪大容撰《湛轩燕记》和朴趾源撰《热河日记》中所收录的笔谈记录也不是最原始的记录,而是经过他们二人的编辑润色。在这一点上,申在植撰《笔谭》与洪大容撰《湛轩燕记》和朴趾源撰《热河日记》也是完全一样的。如果说有什么不同的话,那就是在编辑谈草的动机方面。

洪大容和朴趾源觉得与清朝士大夫的笔谈对他们及其友人来说都将是十分重要的,于是根据自己的想法对谈草进行了整理加工。而申在植本人最初并没有编辑谈草的意图,只是汪喜孙提议将当天的笔谈内容记录下来,申在植响应这一提案代为编辑了谈草。这样,在编辑《笔谭》这一问题上,汪喜孙的上述一句话,或者说上述一笔无疑起到了决定性的作用。

如此看来,他们之间围绕着汉学和宋学进行过激烈论争的记录得以保留似乎是偶然的。当然,如果没有汪喜孙的那一句话,《笔谭》的问世几乎没有可能。不过,我们再仔细分析一下汪喜孙的提案,从他道出的“共勉为千秋传人”的口吻可以想知他十分重视该次笔谈。而且从一句“为友朋切磨他山攻玉之道”,甚至可以感觉到他似乎是一位求道者。他不希望双方的聚会成为没有意义的“虚会”。尽管说这句话时是在对汉学进行总结的19世纪初叶,却让我们感到这句话似乎是阳明学独霸天下,讲会(讲学会)风气流行的16世纪至17世纪初的产物。而且令人更加感兴趣的是,他在谈话中使用了“友朋”一词。汪喜孙在这里所说的“友朋”无疑包括了他的老朋友、即当天与会的清朝士大夫。而且从笔谈时的情况来看,“友朋”还包括了来自异国朝鲜的申在植及与其交往的许多朝鲜士大夫。

对于参加了当时笔谈的全体清朝士大夫们来说,重新对“汉学”的“是邪非邪”问题进行讨论是完全没有必要的,自然也没有相互之间切磋琢磨的必要。实际上,当时的笔谈完全是申在植和与会者之间的问答。汪喜孙所主张的是在超越国境,即具有彼此不同的文化背景的“友朋”间应该进行切磋琢磨。汉学、宋学论议之所以超越了国境,其起因就在这里。

关于汪喜孙其人,以及他收到朝鲜士大夫金善臣对汉学进行批判的信件之后采取了什么行动,均留待后叙。在本书的补论中,越南如清使范芝香笔下的汪喜孙也值得我们参考。作为具有后文将要叙述的那种思想和信念的人,他提出保留笔谈记录的计划是完全可以理解的。《笔谭》看似一份偶然留存下来的文献,实际上并非如此。在汪喜孙之外还有与他有着类似思想和信念的李璋煜。简要地说,他们都属于希望将自身的学术传播于异国之人。因此,我们应该认为,申在植与这些人进行笔谈,而且笔谈的中心论题是他们彼此都难以向对方让步的“汉学”的“是邪非邪”问题。正因为这样,他们才决定保留这份具有重要价值的笔谈记录。

根据《笔谭》的记载,申在植在北京与清朝士大夫们共计聚会了四次,每一次他都记录下出席者的姓名和聚会地点。对于清朝方面的首次与会者,他根据了解到情况记录了他们的姓名字号、年龄、籍贯,如再次见面则仅记录姓名。

第一次正月九日聚会地点:

叶志诜私宅——宣武门外虎坊桥平安馆

叶志诜字东卿48岁湖北省汉阳人

李璋煜字方赤号月汀36岁山东省诸城人

王筠字伯坚号菉友44岁山东省安丘人

汪喜孙字孟慈号甘泉42岁江苏省扬州人

颜怀珠字丹泉56岁山东省曲阜人

第二次正月二十一日聚会地点:李璋煜私宅———小石精舍

李璋煜

汪喜孙

叶志诜

胡卫生号秋堂

张廼辑号冬华74岁居住于山东省济南

宫垲号爽斋

第三次正月二十四日聚会地点:朝鲜燕行使下榻处———玉河馆

王筠

张廼辑

第四次正月二十六日聚会地点:宣武门外长春寺

汪喜孙

李璋煜

王筠

三明禅师

出席聚会的清朝士大夫几乎都与金正喜相识,藤冢邻曾经作过详细介绍。在此,仅就《笔谭》诞生过程中发挥了重要作用,并与申在植进行过激烈议论的汪喜孙为例作一简单介绍。

汪喜孙之父为著名汉学家、考证学家汪中。尽管汪喜孙本人撰有《汪荀叔自撰年谱》,但是记事截止于1821年(道光元年),没有道光七年前后与《笔谭》有关的记载。他1807年(嘉庆十一年)中举,时年二十二岁,但始终未能考上进士。1814年(嘉庆十九年),朋友为他捐纳了内阁中书。此后,他长期在北京逗留并且多次应试。该年谱没有与朝鲜燕行使交往的记录。作为汪中的独生子,他的身上凝聚了父亲的全部希望。根据年谱记载,汪喜孙6岁时进入家塾,由父亲亲自授读。在自撰年谱的最后这样写道:

本朝理学名臣之文,有《汤文正(汤斌)集》、《陆清献(陆陇其)集》;经史名儒之文,有《亭林(顾炎武)文集》、《戴东原(戴震)集》、《茗柯(张惠言)文》及先父(汪中)《述学》,皆悬诸日月不刊之书

由此可以看出,汪喜孙属于主张汉学和宋学兼用的折中学派,而且他不遗余力地表彰父亲的业绩。他对申在植也说过类似的话。

关于汪喜孙的生涯,详见其子撰写的《孟慈府君行述》。根据该文的记载,汪喜孙与申在植见面时任户部河南司员外郎,“兼充贵州司主稿”。由于户部贵州司要“兼管各关榷税”,故而他每天都忙于公务。因为他“戴星而入,独自主稿,不假手书吏”,书吏们无法徇私舞弊,只好站在一旁看着他飞笔疾书。

由于该文是为纪念父亲而写的,自应对其内容持审慎的态度。但是,通过汪喜孙本人所写的《从政录》也可以看到他在公务中鞠躬尽瘁。例如,1839年(道光十九年)他被派往东河河道总督管辖下的治水工地,1845年(道光二十五年)被授为河南省怀庆府知府。他在怀庆知府任上仍然关心着河道工事。当时,清朝已经趋于衰败,治水工程荒废,怀庆府一带水旱频仍。他在河工现场监督指挥,为此感受风寒。而且还由于在工地小屋中席地而卧,因湿气染上脚气病。1847年(道光二十七年),他在从省城回怀庆的途中中风,口水不断,左手麻痹。不巧这年夏天,怀庆府又发生了旱灾,他不听孩子们的劝告,前去社稷坛为民祈福,结果第二天就与世长辞。根据《行述》的记载,汪喜孙从生员时起就讲求经世之学,他在致友人的信中说:“吾以身许国,鞠躬尽瘁,死而后已。”其子汪保和认为他确实履行了这一诺言。汪喜孙为治水而粉身碎骨,实践了生前的信念。不仅《行述》中作如此记载,而且在当时也是众人皆知的。

汉学作为一门学问,其治学方法是不尚讲学,亦被称为朴学。内藤湖南曾经栩栩如生地描写过汉学家的形象,“简单地说,就是关在自己的屋子里,与书为伍,埋头读书”的学问。现在的学界一般认为,与顾炎武等清初的汉学先驱者们不同,乾嘉以后的汉学家们与经世,即如何解决现实的政治和社会问题根本无缘。从纯学术的角度来看,汪喜孙的学问是否可以称为“经世之学”尚不宜早下结论。不过,正如《孟慈府君行述》中所记述的那样,他从生员时就立志于“经世之学”,这一点与他为什么一定要和朝鲜的金善臣就汉学和宋学的问题展开争论有密切的关系。也许他经历过乾嘉时代,并且吸收了其后出现的对“古董商”式的考证学、即汉学进行反思的空气。在这一意义上,正是因为当时已经不是汉学全盛的时代,相反的是开始出现了反对乾嘉汉学的动向的时代,所以才能在两国士大夫之间就汉学和宋学的问题展开争议,并且以《笔谭》的形式留下了记录。

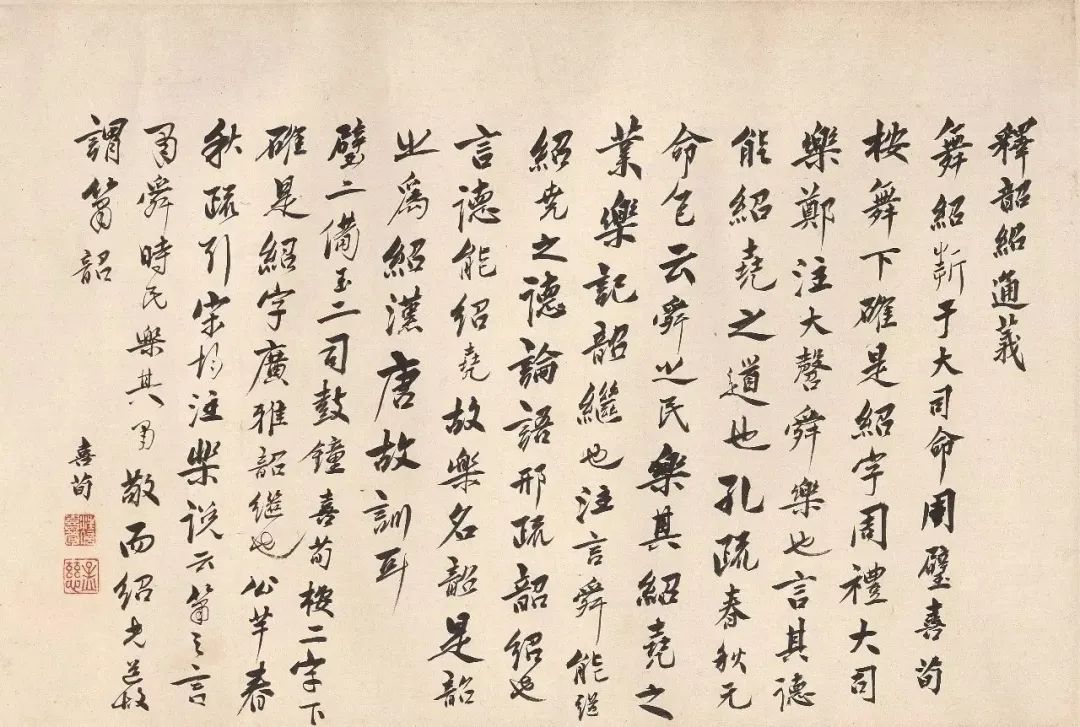

汪喜孙手迹

汪喜孙生前是一位知名的考证学者,《笔谭》成书时年仅42岁,李璋煜向申在植介绍时说“此是汪户部孟慈,名喜孙,经学甚深”。但是,他似乎缺乏足够的资金,无法为自己的研究购置丰富的典籍。1841年(道光二十一年)正月,在自行刊印《从政录》时,汪喜孙在自序中提到该书是靠“易米卖书”才撰写而成的。许翰在1844年(道光二十四年)八月二十三日的日记中记载了汪喜孙“卖书吃饭”。在此之前,他在1837年(道光十七年)致一位朝鲜士大夫的信中说:“年来卖书易米,尽入琉璃厂肆”,所以没能将金正喜需要的书籍寄去。当汪喜孙病殁于治水工地之后,家人因一贫如洗以致无法将其入殓。幸好得到怀庆府内的同僚、乡绅以及庶民们解囊相助,才得以发丧。

最后还想介绍一个有关这位令人颇感兴趣的汪喜孙的故事。在双方的学术之争结束之后,汪喜孙似乎预感到很难与即将归国的申在植再会,他说了如下一番话:

惟望常通书问,以道义相切磨也。仆于年来,学问欲观其会通,读经要知其大义,以之治己,以之治人,达则兼善,穷则独善,期于不背天理,不拂人情,使此身不可无益于天下。今日世道人心,非有读书明道之儒,正己以正百官,不能驱而之善。伏愿执事益广学识,蔚为名臣,将来传之千秋。吾二人有攻玉他山之助,今日离合之故,不足言也。

仆曾默祷关帝城隍,居官行事,如有贪赃枉罚[法]弄弊营私之事,雷击其身,火焚其宅。一片血诚,难得古道如执事,愿共勉之。

汪喜孙之所以吐露这些充满感慨的言辞,也许是出于此后相望天涯的伤感,也许是因为酒后直言。但是,他的真挚在其与申在植的三次谈话中都是一致的,绝不是仅仅依靠伤感和酒醉就可以解释的。汪喜孙对申在植所说的这些话与为了河工鞠躬尽瘁也是完全一致的。

在参加这些聚会的人之中,与汪喜孙有着同样思想、同样为人的是李璋煜。他与叶志诜和汪喜孙不同,早在1820年(嘉庆二十五年)就已经中了进士,道光七年前后任刑部主事。申在植曾经问他担任什么公务,他回答说:“掌江西一省大小刑政,故忙迫异常。又兼京中狱讼屡屡不绝,休沐之期,终岁不得。散直后,犹携簿书,在家决之。”李璋煜当时任官于刑部,而且每天忙于公务,这在当时似乎是比较有名的。次年作为燕行使的一员出使北京的朴思浩也从李璋煜其兄处听到过同样的话。而李璋煜本人在致王筠的信中也提到在刑部经常要加夜班。另一方面,李璋煜在簿书倥偬之余,还和朝鲜士大夫之间保持着书信往来。申在植本人在本次出使北京之前就已经与李璋煜通过三次书信。李璋煜的著作有《爱吾鼎斋藏器目》一卷。

洪大容与元重举体验到的中国和日本的“情”

洪大容和元重举一个在日本、一个在中国都与当地的文人保持着深厚的情谊,经常注意到这两国人为情流泪的情况。他们将这种情况解释为出于“赤心”“诚爱”“诚心”。

以下的记述值得我们注目。二月初四日,严诚和潘庭筠在燕行使下榻的玉河馆笔谈后准备告辞时,不由得泪流满面。洪大容记述了见到这一情景的朝鲜人的反应:

是时,上下旁观,莫不惊感动色。或以为心弱,或以为多情,或以为慷慨有心之士(反对满清统治之人),诸言不一,而要之兼此而致然。

潘庭筠“掩泣汍澜”,严诚也“呜咽惨黯无人色”,在场的朝鲜人则“相顾怆然不自胜”。根据《湛轩燕记》本的记载,洪大容劝慰“掩泣汍澜”的潘庭筠说:“临别涕泣,古亦有之。然宜哀而不伤。”洪大容用《论语·八佾》中所载孔子“哀而不伤”之语劝说潘庭筠不要过度伤心。然后,他又对二人说:

古语云,欲泣则近于妇人。虽其情不能自已,兰公此举,无乃太过耶。

洪大容引用了《史记·宋微子世家》的典故,认为潘庭筠在感情表现方面“太过”,劝他控制感情,并且告诫他流泪乃妇人所为,不是男子汉大丈夫应该有的。

针对潘庭筠所说“不意相逢两兄,万幸之至。而一别又无相见之期,令人感泣”,洪大容劝他,“丈夫不须作凄苦语”。二月初六日,洪大容在致信严诚和潘庭筠的信中说:

但不知交修补益之义,而出于一时情爱之感,则是妇之仁而豕之交也。

此处的“妇之仁”同样是源于中国古典——《史记·韩信传》。

严诚所写洪大容像

不难发现,从洪大容自二月初五日到初六日与严诚、潘庭筠的交流中可以看出,朝鲜和中国之间在“情”“情爱”“人情”的理解、回应上有明显的不同。洪大容认为,文人的理想形象应该是宋代那样的“丈夫”和“大丈夫”,即抑制“情”与“情爱”之人。与此相反,严诚和潘庭筠在抑制“情”与“情爱”方面显得十分笨拙。我们不妨说,这两位中国人生活在重视“情”与“情爱”的世界里。

这样说的原因是,严诚认为在这种情况下流泪是当然之事,对方如果是“有情人”的话完全可以理解自己的看法。前面提到,洪大容于二月初六日致信严诚,认为天涯知己在交往时不应该有“妇之仁而豕之交”。对此,严诚在当天的复信中同意大丈夫在与天涯知己交往时不应该像妇人那样,并解释说:“兰兄(潘庭筠)心软气弱,诚如尊教。亦是其中心激发,不能自禁耳。”并且进一步写到:“嗟乎,天下有情人,固当默喻此意耳。”这也就是说,要求洪大容成为“有情人”。可见两者生活在不同的精神世界中。

我们之所以能够超越两者之间的个性,感受到双方存在着精神世界的此种差异,是因为从两年前的朝鲜通信使身上也可以看到类似的体验。上文已经介绍过,当元重举等离开江户时,中川天寿等人不忍就此告别,来到了通信使一行归国途中的停留地品川,而他和平瑛仍然依依不舍,又来到了下一站———藤泽。元重举对当天有这样的记载:“朝,天寿欲别,饮泣不成声。见乘轿,又呜咽,几欲放声。可怪着情之已甚矣。”元重举看到日本人纵“情”流泪,感到有些过分,“可怪着情之已甚矣”。至此,应该联想起在两年之后的二月初四日的北京,面对潘庭筠的“掩泣汍澜”,周围的朝鲜人“上下旁观,莫不惊感动色”的情境,联想起朝鲜人见到中国人纵“情”流泪感到惊讶,推测其原因又难以理解的情况。进一步说,洪大容评说潘庭筠的感情表达方式是“欲泣则近于妇人”或“妇之仁”。而两年前元重举也说日本人有“妇人女子之仁”。不得不说,他们使用的都是十分相似的表达。元重举也同样生活在主张应该极力抑制“情”与“情爱”的世界。

那么,认为“情”与“情爱”应该被极力抑制的精神来自于何处呢?那应该就是朱子学的精神。

在朱子学即宋学的世界,“情”除了与《孟子》中说的仁、义、礼、智相对应的四端之情,即恻隐、羞恶、辞让、是非之外,还有“七情”,即喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲。李德懋在日后写下《天涯知己书》的时候,将洪大容与潘庭筠之间言及的离别之“情”解释为四端中的恻隐和七情中的哀。由此可见,即便是朱子学也认为“情”本身并非不好之事。但是,由于其本源既非“理”也非“性”,所以应该注意自我修炼,以便在发“情”之前和发“情”之时能够使用适当的表达方式,并且要求在发“情”之时自然而然地保持中正,既无过,亦无不及。《中庸·首章》说:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。”也就是说,喜怒哀乐只有在没有过不足,即“中节”的情况之下,才会被肯定为“和”。朱子学尤其强调在尚未发“情”的阶段,亦即喜怒哀乐尚未显露的阶段,应该注意自我修炼的必要性,并将其称为“涵养”或“存养”。《近思录·存养篇》中记载程颐(伊川)之说:“涵养久,则喜怒哀乐发自中节。”而且,涵养又应该是精神的集中,即所谓的“敬”,而将对“敬”的实践称为“居敬”和“主敬”。同样,在《近思录·为学大要篇》中还记载了程颐说的“涵养须用敬”。

《平生图》中准备参加科举的朝鲜儒生

洪大容和元重举在启程前往中国或日本之前,似乎是相当注意“涵养”,并且在“居敬”方面已经有了相当程度修炼的人。洪大容在见到潘庭筠“掩泣汍澜”时立刻所说的“无乃太过耶”即为证明。以后,潘庭筠的这种感情表达被李德懋解释为“恻隐”和“哀”,洪大容则认为是“不中节”。元重举见到江户的中川天寿“饮泣不成声”的样子,认为“可怪着情之已甚矣”。他也是将其视为“不中节”。

但是,当两人一旦离开祖国进入异国,虽然笔谈的对象都是信奉儒教之人,但是毕竟是一个对“敬”和“涵养”有着完全不同认识的世界。兹介绍几个事例。

元重举留下的《乘槎录》和日本人写下的很多记录中,记载了他在日本的所到之处都强调“穷理居敬”。在去程经过九州博多湾的蓝岛(相之岛)时与龟井南冥等人的笔谈就是一例。他认为龟井南冥才华横溢,惟略欠沉着端正,试图就此提醒对方注意,故问道治疗此症需要什么药,龟井南冥戏云:“修心汤是而已。”对此,元重举在告诫“(修心)二字尽矣”的同时进一步说:“圣门千言万语,皆从敬字上演出。”这无疑是源于《朱子语类》卷十二所云“如今看圣贤千言万语,大事小事,莫不本于敬”。但是,龟井南冥却继续开玩笑,说要打开自己的药箱找药,随后就滔滔不绝地介绍自己那些与“敬”完全无关的修炼方法。

另一方面,洪大容留下了这样的记述。二月初八日,他到访严诚和潘庭筠下榻的旅舍,与二人作终日笔谈。笔谈的主要对象是严诚。严诚虽然不是完全倾心于朱子学的人物,但是也说过喜欢阅读《近思录》。他向洪大容介绍当时中国的学界风气时说:“世间尽有聪明之人,以《近思录》为引睡之书,哀哉。”

双方又谈到了“敬”的问题。当洪大容提到“敬字已成儒者陈谈”时,“力闇(严诚)曰,如吾辈若开口向人说出主敬二字,则人皆厌闻之”。尽管如洪大容所说,“敬”在当时的朝鲜虽已经沦为儒者间的老生常谈,但尚非“人皆厌闻之”说。所以,“敬”作为朱子学的根基在朝鲜继续保持着权威。事实上,当时的朝鲜士大夫的文集中充斥着“敬”字。而在中国,“主敬”已经成为“人皆厌闻之”的对象。

严诚生活在《近思录》被视为“引睡之书”,羞于说出“主敬”和“居敬”的世界。对于严诚来说,从洪大容身上看到了作为一名朱子学者的“涵养”和“主敬”,似乎成为敬畏的对象。在洪大容辞别北京前一天的二月二十九日,严诚将一封长信送交洪大容。他在信中反省自己“又生平过徇人情,优柔寡断,此心受病处不少”之后,对洪大容说:

足下每嫌诚称许过情……诚威仪轻率,而足下之方严,实堪矜式也。

对于严诚来说,洪大容是值得惊叹的,能够对自己的“过情”提出忠告的,具有实践精神的朱子学者。他在信中称赞洪大容是“古风高义,更见今日”。与此相同的表达还有二月十二日笔谈时严诚所说的“古义敦勉之人”。这些绝非是用“古风”“古义”等社交辞令夸奖对方,而应该是感到六七百年前的宋代的“丈夫”超越时空,突然出现在自己的眼前。

对于洪大容来说,严诚与潘庭筠是在其祖国朝鲜的士大夫社会难以容忍的,“不中节”地表露出“情”的“过情”之人。另一方面,对于严诚和潘庭筠来说,洪大容是不理解哭泣乃“情不自禁”、不理解人情的人。双方成长于完全不同的社会环境之下,我们不妨将他们围绕“情”的笔谈称之为文化间的冲突。

以下再介绍一个笔谈中与“情”有关的问题。这是一个不同于“过情”之争,超越了个人问题,具有某种社会意义的问题。二月十二日,双方在笔谈中论及家族问题,并进而谈到寡妇再婚。洪大容认为,“其实事一而终,岂非妇人之义”。而严诚和潘庭筠对寡妇再婚问题则表现得非常宽容,认为“贫而无子,改嫁亦宜”,“贫无所归而其人非能坚忍之人,则再适亦无害”。随后,话题谈到了“未婚守节”的问题,洪大容介绍说:“纳币则已成婚,故不敢改嫁。”潘庭筠则表示了反对的意见:“此却非情义之正。”他以《礼记·曾子问》所录孔子之言为根据,认为:“已嫁未庙见而亡,则归葬于母家,谓其未成妇道也。未嫁夫死而守节者,古人比之为奔,虽其人实非寻常妇女可比,然亦贤者之过也。”

双方又谈到“早寡守节者能无失行之弊耶”的问题。洪大容说:“(在朝鲜)虽或有之,千百中一,见觉则必死,其父兄近族皆见枳仕路。”潘庭筠十分惊讶地说:“太过,父兄奚罪焉。”严诚也基本上同意潘庭筠的意见。我们应该还记得,洪大容曾经使用“太过”来告诫“掩泣汍澜”的潘庭筠。而在这里却是潘庭筠表示“太过”。“过情”究竟为何物?双方的标准完全是不一样的。

他们进行笔谈的1766年,上距程子、朱子等宋代的“丈夫”和“大丈夫”们生活的时代已经过去了六七百年。待到明代末年阳明学登场之后,特别是其左派基本上已经无人再言及“敬”的话题。即使是到了清代中期以后这种情况也没有发生变化。例如,即便是乾嘉考证学派的著名代表人物之一戴震的主要著作《孟子字义疏证》,一看之下就可以发现其中几乎没有提到“敬”的问题。

与“敬”在戴震处几乎不被言及的情况相反,“情”所占据的位置却有了飞跃性的提高。圣人在他笔下是“通天下之情,遂天下之欲”之人。而宋儒则是“舍人伦日用,以无欲为能笃行”之人。与推崇“理”的朱子不同,戴震认为只有“情”才是人类存在的中心价值所在。他主张,“理也者,情之不爽失也;未有情不得而理得者也”,只有“以我之情絜人之情”,即用情这样一个任何社会成员都具有的普遍原则衡量自己乃至他人之情的时候,“而无不得其平”,情才达到了其所应该具有的标准。他将这种标准称为“常情”。这也就是说,戴震将“情”的地位提高到成为维系社会存在的必要条件的水平上。

以上是中国的情况,日本在实际上也与此相同。伊藤仁斋在《童子问》中主张:“苟有礼义以裁之,则情即是道,欲即是义,何恶之有?”而且,他紧接着还说,朱子学者们“矫枉过直”,结果造成“蔼然至情,一齐绝灭”。这就是说,倘若过度抑制内心之“情”,就会“绝灭”原本作为道的“情”。最后,他批判朱子学者们是“徒欲功夫切紧,则必不至灭情无欲为止则不止”之人。关于“敬”的问题,他的主张也与宋儒的想法针锋相对。他在《语孟字义》中解释“敬”字时说,如果像宋儒那样解释的话,则“圣人千言万语,举皆为无用之长物”。他虽然与朱子和元重举同样,在言及“敬”的时候都使用了“千言万语”的表达,但是其主张本身却是完全不同的,这一点令人颇感兴趣。

日本绘画中的朝鲜通信使

在重视情这一点上,徂徕学派也如出一辙。太宰春台在其《读朱氏诗传》中批判朱子对《诗经》的解释说:“甚矣,仲晦之昧于诗也。夫诗者何也?人情之形于言者也。”随后引用庄子见惠子所说的“人而无情,何以谓之人”,主张“情也者实也,无伪之谓也”。

国学者本居宣长与江户的中川天寿和大坂的细合斗南都属于同一代学者。他所提倡的“触景生情论”是十分著名的。他认为诗三百篇的主旨恰恰在于“儿女柔情”,那些充满“阳刚之气”的诗反而背离了诗的本质。通信使与国学者之间几乎没有什么交流,但是本居宣长对文学的看法与中川天寿和细合斗南等人在“泪”的表达方面具有共通的认识,这一点是大家公认的。

潘庭筠初次洒泪是在二月初四日,二月初八日的笔谈中提到《近思录》在中国已经成为“引睡之书”。然而到了二月初九日,洪大容本人对“情”的认识出现了变化。他于当天致信严诚和潘庭筠,谈到前一天“但于归后就枕,孤馆黯黯之中,忽若二兄在座谈笑,乃蘧然惊觉,殆达朝不成睡,不得已强自排遣,以为我与彼各在七千里外,风马牛不相及,虽可怀也,亦于我何有哉。自言自笑,以为得计。独怪其倐然之顷,情魔依旧来袭,盘据心府。所谓得计者已涣散无迹,想此境界,乃非狂则痴也”。就在几天之前,他还批评潘庭筠在“情”的流露方面“太过”,但是几天后,他自己的“涵养”和“居敬”已经失效,变得无法控制而由内心自然涌出“情”了。

二月十二日当天洪大容等人几乎全天都在交流笔谈。席间,洪大容说:“尝闻君子之交,义胜情,小人之交,情胜义。弟近日以来,别绪关心,殆寝食不便。义胜情者,恐不如是,抑人情之不得不尔耶。”这段话,既像求教于严诚等人,又像是问诸自身。对此,严诚说:“此亦尚是情之得其正者,未至大背圣贤理义。”前面曾经提到李德懋将问题中的“情”解释为四端中的恻隐和七情中的哀,所指就是这一段对话。我们在这里不仅看到洪大容在祖国朝鲜修炼的成果已经发生动摇,而且在对“情”的认识方面也开始对自己过去的立场表示怀疑。

告别的时刻终于来临。二月二十六日,洪大容再次到访严诚等人下榻的旅舍。他在那里与严诚、潘庭筠和陆飞见了面。前面已经说过,在这一天告别之际,严诚“呜咽惨黯无人色”,“大书惨极二字”,最后“含泪颦蹙,以手指心而示之”。二十七日和二十八日,洪氏与三人又多次交换书信。二十九日,启程之前的洪大容再次致信严诚。根据严诚《铁桥文集》的记载,该信的主要内容如下:

从此别矣,书信亦不可复通矣。如之何弗悲。今日始拟抽暇趋别。昨承陆老兄书,意始见之,五内惊陨,以为我兄之薄情,何乃至此也。少间方顿觉其厚之至悲之切,而断于处事也。于是乎,下簾独坐,泪汪汪下。前则责兰兄以过矣,今我亦不自禁焉。奈何!

洪大容只身一人“下簾独坐”于昏暗的房间里,“泪汪汪下”。

实际上,他将自己的这封信收入《乾浄笔谭》时做了大量删改,即删略了上文的划线部分,将前后巧妙地连接在一起,对自己也流泪等部分则一字不留。由此我们可以看出,他对于在本国国内言及自身的“情”的问题最终持谨慎的态度。

考虑到洪大容燕行前后的情况,我们有理由相信,是他本人在编辑《乾浄笔谭》时巧妙地删改了上述书信。以他理想中的“丈夫”和“大丈夫”来看,也许是认为那种感情的表达方式毕竟过于轻薄,或者说羞于向朝鲜国内言及自己的流泪。曾经在潘庭筠“掩泣汍澜”时批评他感情流露“太过”的洪大容,仅仅过了不到一个月的时间,也成为“不自禁”的“过情”之人。

《朝鲜燕行使与朝鲜通信使》

[日]夫马进 著

伍跃 凌鹏 译

通过燕行使研究东亚中国、朝鲜、日本、琉球关系的开山之作

京都大学名誉教授、日本学士院奖得主夫马进力作

呈现朝鲜使节眼中的明清东亚世界

语言不通的中朝士大夫如何交谈?

朝鲜使节如何搜集各国情报?

清朝的册封国有哪几个?

朝鲜的外交原理:“事大”与“交邻”

明清时期中国对朝鲜外交中的“礼”和“问罪”

域外有关东亚的汉文文献,近20年来逐渐引起中国学界的关注。而在燕行使和通信使文献的研究领域,夫马进教授是最重要的一位开拓者,他不仅在发掘文献上有杰出贡献,也提供了重新叙述东亚的新思路和新方法。他的研究超越了王朝或国家的边界,把明清时代的中国、李氏朝鲜王朝、室町江户时代的日本,以及14世纪以降的琉球连成一片,勾勒出东海海域的纵横交错和风云变幻。

——复旦大学文科资深教授 葛兆光

《朝鲜燕行使与朝鲜通信使》主要讨论14—19世纪的韩国(朝鲜)与中国、韩国(朝鲜)和日本的对外交流史。作者从浩如烟海的燕行录、通信使录中揭示东亚的册封-朝贡体系的实际状况,以及中日韩通过燕行使和通信使所进行的学术文化交流。本书视角独特、见微知著、勾稽隐秘史料、论说绵密细致,对一些历史事件的还原可让读者有“身临其境”之感。

本篇文章来源于微信公众号: 新史学1902