期刊索引

《历史地理研究》2024年第3期,第47—66页

李智君1 王旻浩2

1.厦门大学历史与文化遗产学院,福建厦门 361005

2.中国人民大学清史研究所,北京 100872

摘

要

海防区划是海防空间布防的基础。明清舟山海防区边界分三个层级,即卫或镇的边界、内外洋边界、所或营的边界。卫或镇边界的北部与省界重合,明代以陈钱、壁下为界,清代循羊山—马迹一线划分;南部在明代以南田、健跳、牛头山一线分界,清代以天后宫—南山嘴为界;西部在明代深入陆地,清代沿镇海、象山海岸分界。内外洋以五屿山、两头洞、长涂、洛泇山、桃花山、尖仓、韭山、檀头等一线为界。明代五所与清代五营均有明确界线。其海防边界常跨越县级政区边界,但不会跨越府级、省级边界。内外洋、所与营的边界,则据防御任务和海洋自然环境进行划分。

作者简介

李智君,男,1968年生,宁夏固原人,博士,厦门大学历史与文化遗产学院教授,主要从事历史文化地理、海洋地理和佛教地理研究;王旻浩,男,2000年生,北京人,中国人民大学清史研究所硕士研究生。

明初以降,中国大陆沿海地区遭遇了诸多海上力量的袭击,舟山群岛尤甚。如洪武年间(1368—1398)汤和在昌国为秀兰山贼所袭,失二指挥,故不得封公[1];嘉靖三十一年(1552)漳州、泉州海贼勾引倭奴万余人,驾船千余艘,自浙江舟山、象山等处登岸,流劫台、温、宁、绍间,攻陷城塞,杀虏居民无数[2];清政府又于嘉庆九年(1804)击蔡牵于岐头、东霍等洋[3]。

舟山群岛属宁波府。宁波三面际海,“北面尤孤悬海滨,吴淞、海门呼吸可接。东出镇海,大洋辽阔,南连闽、粤,西通吴、会”[4],是内陆、海上交通的重要枢纽。倭寇控制舟山,经长江、钱塘江水道,可深入江南腹地,因此“海上设备多途宁波,当全浙之冲,尤不可不厚集其力也”[5]。舟山群岛也是中国南北海道的重要节点,“东接三韩、日本,南通闽、粤诸番,西北直抵辽东京国,潮汐往来,日有定候”[6],因此“舟山一区足为浙、直、瓯、闽之屏翰,不啻如蜀之汉乐,燕之榆关,吴之西陵,而郑之虎牢也”[7]。此外,与半岛、岛屿相比,群岛地区海防难度更大,稍有疏忽,淡水资源充足的岛屿便会成为倭寇和海盗盘踞的巢穴,祸及滨海社会。

海防区划是明清时期海防区官兵画地分守的基础,“夫大海江洋,不分界则无责成”[8]。另外从学术研究角度而言,厘清不同层级海防区划的基本方法和主导因素,不仅是研究明清海洋军事空间布局思想的基础,也是研究明清海洋国土空间管理方法的基础。舟山群岛是明清中国唯一的群岛海防区,也是中国多样性海防区中极具代表性的研究样本,有必要对其进行深入研究。近年来,学术界有不少明清舟山海防研究的成果[9],但均未关注到舟山海防的区划问题,故本文拟从海防区外围边界、内外洋边界、卫所营汛边界三个方面对此展开论述。

一

舟山海防区外围边界的划分

明清时期,近海洋面与岛屿隶属不同层级的海防区,因此,海防区边界也有层级。以明代为例,卫与卫之间、所与所之间,以及所下辖的大小军事据点之间,均有海防边界。舟山外围海防边界,明代指定海卫与观海卫、昌国卫之间的分界,清代指定海镇与崇明镇、黄岩镇之间的边界。舟山内部海防区,明代指各个所之间的边界,清代指各个营汛之间,以及内、外洋之间的边界。

明洪武二十年(1387)于舟山设定海卫(今镇海),下辖五所,即大嵩所、舟山中中所、中左所、穿山后所和霩衢所。[10]大嵩所与霩衢所位于宁波府南部,负责崎(旗)头洋至灯笼山一带的防御;穿山后所驻穿山,负责金塘岛一带的防御;舟山中中、中左所则负责舟山群岛东北方向岛屿的防御。[11]

明中期,由于倭患日益严重,而卫所制度下的水军孱弱,营兵制逐渐代替卫所制。“浙江一省设六把总以分领水兵,四参将以分领陆兵,又设一总兵以兼统水陆 。”[12]浙江省的“四参六总”制度正式形成。备倭把总辖专业水兵,避免卫所制陆军不习水战的弊端,并加强海防力量的机动性。类似于福建海防所设置的“寨”,如《明史》所言“于福建则有五水寨,于浙则有六总”[13]。至嘉靖二十八年(1549),舟山海防任务主要由定海把总与昌国把总接管,其中“领哨有出海之把总,备倭有总督之都司”[14]。

康熙二十二年(1683)前,清政府实行迁海政策,舟山未设海防机构,仅由镇海负责宁波府之岸防。康熙二十三年(1684),浙江巡抚赵士麟、总兵官孙惟统等上疏:“舟山为宁郡藩篱,请移定海总兵驻扎镇守。” [15]将原先驻扎镇海的总兵迁至舟山,舟山海防区正式恢复。定海(今舟山)之海防,“总兵统辖镇标三营,兼辖象山协,镇海、定海城守营”,详细划分为镇标中营、左营、右营,象山协左营、右营,石浦水师营,镇海水师营,定海城守营。[16]专辖海区的,有左、中、右三营,石浦水师营和镇海营,以总兵统御。五营共同形成舟山的军事防御区,北与江南省松江府所辖崇明镇海防区交界;南与浙江省台州府黄岩镇海防区接界;中路偏西为镇海,由宁波府陆军所辖;东为大洋。

道光二十年(1840)六月乙丑,英吉利陷定海城,舟山海防名存实亡。鸦片战争结束,英军退出定海,舟山海防才得以恢复。钦差大臣裕谦考虑到“御夷之道,首在守门户、固藩篱”,于是,升定海县为直隶厅,以同知莅之[17];并建镇远等城守、炮台,加强沿海防卫,舟山的海防任务由“防倭”转变为“防夷”。

(一)舟山海防区北部边界

南宋绍兴二年(1132),建康、两浙东路设“沿海制置使”[18],舟山的海防职能由定海制置司负责。“自宜山至三姑山,自三姑山至下干山,自下干山至徐公山……自石衕山至壁下山,此大海洋之中十二铺也。”[19]“十二铺”归定海水军所辖。因此,在今嵊泗一带形成了一条东西向的海防边界,即神前(即明代陈钱)—壁下一线。政区上,南宋庆元府昌国县疆域“东北五潮至神前、壁下与海州分界”[20],与上述海防线正好吻合;元延祐(1314—1320)时仍沿用“神前、壁下与海州分界”[21]。

明嘉靖三十二年(1553),“倭自闰三月登岸……上海县、昌国卫、吴淞、松江、乍浦,皆为所攻”[22],海上防御吃紧。三十四年(1555)八月,督察军情侍郎赵文华认为:“今乃列船港次,弃门户而守,堂室浸失。”[23]所以有人主张应“分乍浦之船以守海上羊山,苏松之船以守马迹,定海之船以守大衢、三山、品峙,哨守相联”[23],将马迹即嵊泗列岛一带海区,划归南直隶苏松海防区,因为由陈钱山—马迹—羊山海道而来的倭寇,不仅入侵浙江,也是南直隶的心腹大患。嘉靖三十五年(1556)此议变为现实,《明实录》载:“崇明、嘉定、上海沙兵及福苍、东莞等船守杨山、马迹……其陈钱山为浙、直分路之始。”[24]可见,嘉靖三十五年,原本归浙江的马迹海域划归南直隶后,陈钱—马迹一线,不仅是浙、直两省的海防边界,也是行政边界。故嘉靖后定海总各哨不再包括嵊泗地区(表1)。依表1绘制图1,定海总各哨信地范围清晰可见,其中游哨在防区起查漏补缺的作用,因此其信地未在图中画出(图1)。

表1 嘉靖二十八年定海总各哨信地

资料来源: 雍正《浙江通志》卷九七《海防》,第1740—1742页。

图1 嘉靖二十八年定海总海防示意

康熙年间,丁际昌对大羊山一带进行了明确的海防职责区域划分,光绪《定海厅志》载:

按康熙二十九年,奉昭武将军、两江总督、福浙总督兴委江南苏镇左奇营游击郭龙,浙江定镇左右两营游击叶纪、原尔怀等,会同查勘江、浙洋面分界。去后,据苏镇左奇营游击丁际昌等呈称:“马迹在羊山之东,羊山在马迹之西,东西对峙,中间虽隔有海洋及山峦,南北参差不一。今议以羊山、马迹两山南面之诸山及海面总属浙江,北面者总属江南。是以两山之南北分界,非以两山之东西为界限也。”[25]

这一划分继承了明代海防界线并予以明确。需要说明的是,羊山有大小之分。其中大羊山归浙江省,小羊山归江南省。吴淞游击称:

明季嘉靖年间,倭奴入寇吴松,同金山营官兵协守于小羊山。浙江兵船亦驻泊于老羊山,同江南船只交相会哨。则小羊山尚属江南所辖,岂马迹反属江浙两界之山乎?[25]

因此,清康熙以大羊山、马迹为界,南部属浙江定海分汛管辖,北部由江南松江分管,实与明陈钱—马迹分界重合。对于清浙江、江南的政区界线,绘制于嘉道年间的《宁波府六邑及海岛洋图》展示得较为详尽(图2),最北部以大衢、黄泽山、黄龙山为界,小黄龙并未包含在内。因此江、浙行政边界穿越大、小黄龙之间,与明嘉靖陈钱—马迹的江浙政区分界大致重合。

浙江与江苏之间的海防分界线,从明嘉靖之前的陈钱—壁下线,转变为大羊山—陈钱线,原因有二。其一,自嘉靖年间为避免堂室尽失,以陈钱—马迹而划分江、浙海防边界后,至清代并未再调整。随着清代结束迁海,恢复海防体制,考虑到“自定海山而抵马迹,水程千有余里。若吴松关出高家嘴,即是小羊山。出瞭角嘴,即是马迹山。相距远近不啻天渊……不合舍近求远”[26]。虽然羊山一带属于舟山群岛的地理单元,但从海防角度来看,定海的海防区南至黄岩镇,绵延百五六十里[27],海上防汛多在沈家门、青龙港等主岛地区,鞭长莫及。嵊泗一区“于沈家门水寨相去一千余里”,倘若有警,则会导致“猝有寇至,消息难通,及官军至,贼船已退,官军既回,贼船复入”[28]。而在崇明一镇,出吴淞高家嘴、瞭角嘴即可抵达嵊泗一带,有海防之便。由此形成了清代定海海防区与江南省崇明镇海防区的边界。

其二,此分界也是一条海洋地貌分界线。根据海底地貌、地质构造的区域性差异、沉积物组成与水动力条件,结合海底地形等深线的形态变化,在东海两大地貌区上可以划分出八个地貌分区。近岸主要是长江水下三角洲地貌区和浙江近海岛礁区地貌区。长江水下三角洲地貌区范围以长江口为起点,等深线近似呈扇形平缓地向东南展开,水深明显浅于周边海区,为叠置在大陆架古滨海平原之上的一个沉积体。而浙江近海岛礁区地貌区,范围为沿浙江省海岸分布的狭长条带地区,沿海岛屿星罗棋布,海岸线蜿蜒曲折,包括舟山群岛的大部分区域。这两大地貌区边界恰好处于大衢山、嵊泗附近,与省界、海上防御区界线大致吻合。嵊泗列岛由长江所携带泥沙在入海口堆积而成,海底地势较为平缓。舟山群岛则是海侵后基岩山地形成的,水深变化较大,

海底沟谷纵横,暗礁密布[30],“舟师投便利,失毫分,则有触礁之患”[31]。反观嵊泗等长江入海口则较易航行,便于巡哨。所以将淤泥质海岸的嵊泗列岛划归北边的江苏省,便于沙船巡哨。避免基岩海岸巡哨的赶□、水艍等船进入这一水域。依据海洋环境,将嵊泗列岛划归江苏是比较合理的。

图2 《宁波府六邑及海岛洋图》(绘于1800—1822年)[29]

资料来源:现藏于大英博物馆。

要言之,自宋代以来,舟山北部的海防区域较为稳定,是以神前—壁下一线作为边界,分隔北部吴淞地区。直到嘉靖三十五年,由于海防吃紧而重新划分江、浙界线,由神前—壁下一线转变为马迹—大羊山一线,并在清代稳定下来。而行政边界则由嘉靖前的神前、壁下转为嘉靖后重分的大羊山—马迹边界。可见,清代江南省与浙江省的海上省区分界,是基于海防边界划分的。新修《嵊泗县志》所云“康熙二十七年,于舟山置定海县,嵊泗地属定海县。康熙二十九年,分定江、浙洋汛,嵊泗列岛划归江苏省苏松太道苏州府太仓州崇明县”[32],误读了康熙二十九年(1690)江浙的重勘省界,把此次重勘看作是首次划界,其实它只是重申了明代界线,即从明嘉靖三十五年起,嵊泗列岛归南直隶管辖,直至1953年才重归浙江省。

(二)舟山海防区南部边界

舟山海防区南部边界于明清两代向南推移,将象山海防区纳入。南宋时舟山“东南三潮至韭山,与象山县分界”[33]。舟山归定海水军管辖,开庆《四明续志》载:“自中兴南渡,立国钱塘,所以创许浦水军于平江,创澉浦水军于嘉兴,创定海水军于庆元,无非为京师左右前后门户之防。”[34]定海水军管辖范围内设有水寨,据水寨之分布可以推断南宋定海军海防的南部界线:

沿海九寨,曰鲒埼、大嵩、管界、海内、白峰、岱山、三姑、岑港、螺头……与定海水军相为犄角,肃清海道。[35]

九寨与定海水军协同管理舟山,互为犄角,具有辅助海军的作用,因此其管辖范围大致与定海水军的海防范围一致。同时,定海水军有烽堠二十六铺[36],均位于定海与昌国县境内。九寨与烽堠均未出现在象山境内,可知南宋舟山并未管辖象山海区。

洪武十二年(1379)十月,置昌国所于舟山,“十七年改为卫”[37],防御舟山海区。“洪武二十年六月丁亥,废宁波府昌国县,徙其民为宁波卫卒,以昌国濒海,民尝从倭为寇。”[38]顾祖禹亦云:“明初,以外连倭夷,每为边患,信国公乃为清野之策,而墟其地。”[39]因海禁,昌国卫内迁于象山县天门山,天启《舟山志》载:“洪武二十年,汤信国公徙昌国卫于象山,存二所。”二所即舟山中中所、中左所,隶属于昌国卫,即象山与舟山同属昌国卫。洪武二十五年(1392)汤和又将舟山二所改隶定海卫[40],象山再次与舟山分离。嘉靖后设立定海总、昌国总,舟山属定海总,象山属昌国总,依旧分离。

清初,舟山和象山整合为统一的海防区。“象山协并昌石营改隶定海镇管辖,始于雍正七年。”[41]舟山海防区扩展至象山县昌石、淡水海防区,形成跨定海、象山两县,南北“相去百五六十里”[42]的定海镇,其中象山由定海镇中营的石浦汛和淡水门汛具体管辖。雍正《宁波府志》载:“雍正九年,奉文将石浦、淡水门二汛所辖内外洋岛改归昌石新设水师营管辖,自青门鞍子头山脚以南对出为昌石营内外洋汛界,鞍子头山脚以北对出为定镇中营内外洋汛界。”[43]结合《昌石水师营内外洋舆图》(图3)所载“青门宫对过爵溪台之南洋面属昌石营管辖,北系定中营管辖”及“鞍子头南属昌石营管辖,北属定中营管辖”两则史料,表明雍正九年(1731),将本由中营管辖的象山海域划给新设水师营昌石营管辖,再由定海镇辖之,以此缓解南北跨度过大的中营的海防压力。可见,清代自定海镇设立,就管辖定、镇、象海域,并稳定下来。

图3 《昌石水师营内外洋舆图》(绘制于1730年左右)

资料来源:现藏于大英图书馆。

究其原因,定海、象山两县,陆上主要依据“山川形便”的原则划政区边界,海上则以陆界为基点,向大海自然辐射延伸来划界,并依此划出海防边界和海防区。由于海防有其内在布防规律,按照陆地行政界线划分海防区可能导致一系列问题。以韭山岛为例,“然则韭山者,四通八达之区也。古人谓羊山为浙西门户,深水洋、蒲岙、大衢、韭山为浙东门户。而韭山尤昌石之门户也,韭山失守,则大衢、羊山片帆可渡,其害且及于浙东西”[44]。可见,从海防角度来看,韭山为昌石门户,与大衢山、羊山实为同一个海防整体。进入韭山防区后便能深入舟山腹地,让舟山海防防线土崩瓦解、形同虚设。正如唐顺之所言:“沿海地方,贼由宁、绍登岸,宁、绍却不残破,而残破台、温;贼由台、温登岸,台、温恰不残破,而残破宁、绍。”[45]因此,将韭山在内的象山协所辖海域并入定海镇,是基于一体防御需要而做出的选择。

自清代定、镇、象一体防御格局奠定后,舟山海防区南部边界被推至宁波府与台州府的交界线上。明清时期,当舟山海防区兼并象山县时,南部海防边界主要围绕着位于象山县 “五十都” 的南田岛而变化。明代的南田岛的范围大于今南田岛,包括今高塘岛和花岙山岛,其中花岙山岛被称为“大佛头山”,有文献用大佛头山指代南田岛。嘉靖《宁波府志》载:

南田,四面悬海,周围一百余里。山名大佛头,高出海中诸山数百丈。日本入贡船望北行,以此山为向道。旧设三里,村落有范岙、林门、朱门、金寨、下湾诸处。地甚平旷,田极丰腴,虽大旱深泞不枯。凡海边塘,率天设地造,不假人为。山多鹤鹿,水多海错,诸户恃此为生,海中十洲,以南田为第一。[46]

田地沃衍,淡水资源丰富,人口稠密的南田岛,“洪武初,汤和以地近日本,易于通倭,尽徙其民,墟其地”[47]。无人驻守的南田岛很快被海盗倭寇占据,成为“贼船往来栖泊之处”。不得已,舟山将其重新纳入海防区,“拨南哨兵船往来巡哨”[48]。因此,南田岛南缘为昌国卫与海门卫的海防分界线。

明清易代,但南田岛并没有解禁。道光三年(1823)督抚合奏南田疏,道出了清代封禁的原因:

臣等伏查南田地方,四面滨海,周围八九十里,三面俱属大洋,直达闽、粤及外番诸处,北面与石浦相距稍近,隔水程十有余里。前明与定海、玉环两处,皆在封禁之列。嗣定海、玉环先后展辟,而南田屡次议开,仍行封禁,并经载户部则例:“如有混请开垦者,从重治罪。”同为滨海要区,何以彼开此禁,非米谷、铁器出洋济匪之防,独宽于彼,而严于此也。缘定海、玉环沿海口岸,皆系泥涂,潮至则舟可近,潮退则胶固不行也。且泥潮松陷不能驻足,外来匪船恐潮汛一过,欲退不能,易就据获,是以不能轻入。至南田四面皆系平坦沙涂,质性坚实,潮退之后即可照常行走,又以岛屿丛杂,并无险要可防,设亦如定海、玉环弛禁招垦,四通八达之区,匪徒尽可随时出入,此前人之所以不惜弃置,以为丙海籓篱,不以为有地可耕,沾沾于目前之小利也。[49]

清代倭患压力骤减,舟山水陆洋汛水汛 “南与宁海健跳以石浦天后宫为界”[50],即舟山海防区的南部边界,向北迁移至石浦“南一里”[51]的天后宫。南田岛已不再是象山“洋汛水汛”巡哨的对象。约绘制于雍正八年的《昌石水师营内外洋舆图》载:“南山嘴,昌石营与健跳汛交界。”南山嘴在南田岛的最南端。《宁波府六邑及海岛洋图》载:“又南田一处,奉文归宁海营管辖。”图上分界线也画在南田岛的东部。可见,自雍正朝始,南田岛虽然行政上归宁波府象山县管辖,但海防由宁海营管辖。究其原因,在没有倭寇压力的情况下,南田岛由距离较近的宁海营巡哨最为便利。值得注意的是,从洪武二十年至道光三年,南田岛被封禁了近五个世纪之久,故其为一座无人荒岛,也就没有明确的行政归属,以至于象山和宁海县的方志对其都有记载。在这个意义上,舟山南部海防区边界与实际管辖的行政边界是重合的。

图4 清代舢附近地图二例

(三)舟山海防区西部边界与东部边界

明清两代舟山海防区西部边界划分出现明显差异,且有向海逐渐推移的过程。明初,由于沿海卫所官兵并非专业水兵,卫所制度下的海防设置往往以岸防为主,还包含一部分陆上辖区。如《筹海图编》描述明中前期舟山海防时单列出一节《陆路设备》[52],其中台州桃渚所、新河所,今址均距海约14千米,因此舟山海防西部边界向内陆深入。自嘉靖定海总设置后,职业水军承担起主要海防责任,海、陆分离。舟山海防区设置如表1所示,专管海上。此时海防西部边界在金塘岛附近,与临观总接界。清代,舟山西部的海防区域大致以海岸为界,以岸上某个具体山峰为界,标定海陆军事分界线。如右营黄岐港汛大三山,注明“西至镇海营陆汛大碶浦老岸”,茅礁注明“西至镇海陆汛林大山老岸”[53],均与陆汛接界。

舟山东部海防界线无明确规定,但明清两代海防边界,皆有向东扩展的过程。由明中前期各所下辖烽堠、水寨等来看,舟山二所所辖水寨“干𬒗、沈家门、西碶”[54],前两寨位于主岛,沈家门寨位于主岛旁。烽堠也多在主岛,未见设于外洋的岛屿。浙江的卫所设置,除舟山二所,其余均在陆上,防守海岸。由《倭变纪》来看,嘉靖前浙、福、广等地,出海捕倭的记录寥寥[55],为数不多的几次海上阻击为“追捕至阳江”,“败倭于潮州靖海海滨”[56],主要位于距海岸很近的海滨地区。可见,明中前期卫所制度下,对于大陆外围岛屿的防御十分有限,双屿港、横屿、浯屿等距岸不足一千米的海岛甚至沦为贼窝。此时,海防区东部边界仅维持在海岸一带,除非中央政府直接下令,否则并不会跨越边界出海剿倭。但舟山岛上专设二所,防御范围扩展到主岛沿岸,主岛西南海区也由沿岸卫所设防,较其他岸防区更深入海中。嘉靖后,倭患压力下,整个浙江海防重新布防,各把总严哨海上,建立巡哨区,东部最远到达“剑山、木洋头,五爪湖”等外洋地区,海防边界直抵最外洋岛屿。嘉靖二十七年(1548)直接出洋“捣双屿港贼巢,平之”[57],足见前后差异。蔡献臣《外洋攻击倭船申文》云:“本总犹恐倭船潜踪外洋,仍于三十日带领官兵穷追韭山外洋,至初二日不见一倭而归。”[58]可见,此时把总追至韭山外洋后仍追数日,海防边界囊括外洋岛屿,是海防边界东扩的明证。

清代海防东部边界与明嘉靖后相似,通常采用的方法是将贼船追入外洋直至搜寻不到为止,如福建水师总兵万正色上奏:“即于二十九早尾追,贼遂飘洋远遁。臣沿海长驱两日夜,搜逐无踪,而外洋绝域,未便穷追。”[59] 但无论明清,东部海防边界都没有可量化的标准,处于半开口状态。但至少可以肯定,由明至清,这条边界向东推移了很长距离。

据上述考证,可绘出明、清舟山军事防御区的外部边界图(图5、图6)。可见舟山海防区边界北与江南省(南直隶)、浙江省的省界划分重合,南部向南扩展,与宁波府和台州府的府界重合。东部外洋是一个开放的区域,视敌情确定追逐半径。西部明代深入陆地,清代沿海岸划分。明清舟山海防区,均跨越宁波府镇海、定海等县一级的界线,故舟山军事防御的外围边界与政区边界之间的关系是:军事防御边界不受县级行政分界线约束,但未跨府级和省级行政边界。

二

舟山海防区内外洋边界的划分

清代的镇营主要沿海岸线把海洋划分成不同等级的海防区进行防御,海防区分界线与海岸线垂直。内外洋则是从近岸向深海将海洋划分为内洋和外洋两个海域,分区设防,内外洋分界线与海岸线平行。内外洋是各镇营海防区内部依据海况的差异性划分的海防区域。明代虽然一些地方已有内外洋分区的管理措施,但直至清代才正式上升为国家海防制度。

图5 永乐十年舟山海防及倭寇入侵路线示意

图6 雍正十年舟山海防示意

明代并未形成内外洋制度,文献中的“外洋”多泛指远洋,但通过有限的材料,仍可了解明代“内外洋”的意涵所指。如明人沈懋孝《海运述》云:

每日从某处开洋,行几百里,其夕收洋,在某处宿止。日日有程,节节有地。皆收泊于沙洲、山岛、海岸、芦渚之中,并有居民地所。殆非茫茫外洋,无畔岸可求也者。[60]

可见,内洋与外洋的差别是:内洋是有“居民地所”的浅海区,外洋是渔民“无畔岸可求”的深海区。明人将近岸人口稠密,渔业资源丰富,经济较为繁荣,港口条件良好的海域视作内洋;而将荒无人烟,停泊和生产条件差的海域视作外洋。郑若曾称“内海之外,止可出哨,不能设守”,因为外洋“粮饷易匮” [61]。

明末,监察御史冯应京在《经世致用编》中言及关内外洋的防守策略时说:“哨贼于远洋而不常厥居,击贼于近洋而勿使近岸,似矣。”[62]《大明会典》亦云:“务以击贼外洋为上功,近港次之。如信地不守,见贼不击,俱坐罪重治。”[63]可见明代内外洋的防守策略,第一,尽可能将入侵者在外洋时就将其赶走;第二,万一敌人侵入内洋,决不能让其登陆。可知明代已有了内外洋分区防御的军事策略。

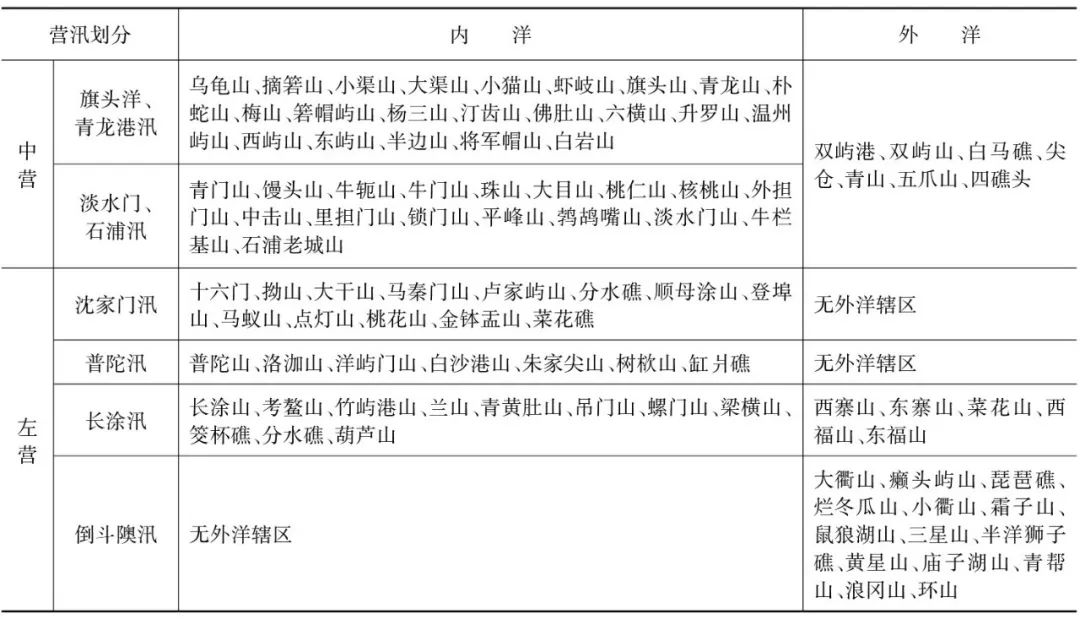

清代内外洋分区防御的方法继承自明代,在明确划分内外洋界线的基础上,制定了一系列制度。通过地方县志中对于海防营汛划分情况的分析[64]以及《宁波府六邑及海岛洋图》(图2),可以清晰地还原出内外洋防御区的界线(表2)。

表2 康熙五十四年(1715)定海镇的营汛管辖区域

资料来源: 光绪《定海厅志》卷二〇《军政·海防》,第517—531页。

中营的内外洋划分界线主要在尖仓山、韭山一线,左营为虎蹲山、菜花山、五屿山、西垦、东垦、岱山一线,右营为朱家尖、洛泇山、花瓶、长涂山、竹屿港一线。昌石营为田礁、三岳山、牛栏基山、檀头山一线。镇海营防御近岸海区,无外洋。

舟山群岛是浙东天台山脉向海延伸的余脉,故近岸岛屿面积一般大于远海岛屿面积。从内外洋分界线的走势可见,舟山岛、六横岛、朱家尖和岱山岛等内洋岛屿,面积皆在60—500平方千米,不仅面积大,且岛屿海湾区均有海积平原,并发育有大小不等的溪流,因此内洋岛屿上的生活条件与内陆基本相似。又,岛与岛之间有大量泥沙堆积,海水较浅、风浪较小,便于航行,可视作内陆的延伸。如舟山本岛,“其中为里者四,为岙者八十三,而五谷之饶,鱼盐之利,可以食数万众,不待取给于外”[65]。因此,内洋以这些岛屿的海岸为基点划分;而内洋之外,岛屿面积狭小,气候的海洋性远大于大陆性,不仅民众生活不便,军队驻防和补给亦很艰难,故为外洋。

从自然地理角度来看,内外洋分界线也是一条自然界线,即-20米等深线。海洋-20米等深线内光照充足、矿物质丰富、海水温度较高,适合海洋生物生长,鱼类饵料亦充裕,因此,渔场大多位于内洋。如“长涂山,离县约百七十里,其麓即东岳嘴,附近岱山,采捕者多集于此”[66]。近岸按水深将海域分为-5—-10米、-10—-15米、-15—-20米三个水深带,春、秋季鱼的种类在-10—-15米水深区间最多,-5—-10米次之,-15—-20米水深区间最少。[67]在-20米等深线之外,尤其-30至-60米等深线分布密集[68],海水深度迅速增加,渔业资源锐减,捕捞难度大,因此,外洋的生产、生活条件比内洋差,人口稀少。

明清坚持“以击贼外洋为上功”的内外洋防御理念,故舟山外洋投入的兵力要多于内洋。雍正《宁波府志》载:

岑港汛千把一员,岱山汛千把一员,沥港汛千把一员,以上各官每员带领战水兵五十名,坐战船一只,联为一䑸,在于岑港、穿山、沥港、金塘、岱山一带内洋巡缉。游守千把、外委千把、百队各官,每员仍带领战水兵八十一名,坐水艍战船一只,共战船四只,联为一䑸,在于姚姓浦、双合山等处一带外洋游巡搜缉。[69]

可见,外洋巡哨由营一级军官游击和守备带领,而内洋由汛一级军官千总和把总带领。内外洋投入兵力不同,巡哨内洋仅需水兵150名,战船3只;外洋则需水兵324名,水艍战船4只联为一䑸。

“枕山面洋,于层涛喷涌之间,有万岛环拱之势”[70]的定海,官军又会选择哪里驻扎?明代对此已有讨论。此以外洋岛屿陈钱为例:

近日儒生沈升者,以陈钱为倭寇必经之地,议欲建堡扎兵于此,以遏其登汲之道而挫其初至之锋,似可扼其项而拊其背矣。既而遣将登山,画图度地,竟以为必不可行者,何也?

陈钱、壁下两山合壁,李西、倒球峙于港门中间,止有向西北一湾略可寄泊,水清彻底,乱石巉岩。兵在内,贼得而阻之;贼在内,兵得而阻之,再无出路。使我兵在内,贼来拒守,东风方急,策应不前,其将何以为生?夫君子作事,谋始为可继也。平居无事之时,置兵于孤绝无人之境,必不能久安。而况海洋之跋涉,城堡之难成,粮运之艰难,波涛之险赫,风雨之阻滞,兵心之摇兀,无一可者。兵法所谓置之死地而后生者,以其势濒于死而有生道之可求也,故以死战则胜矣。陈钱之议乃以生人而置之死地,所谓内无所据,外无所逃,束手待毙,万无生理者也。吾弗忍也,故曰必不可行也。[71]

可见,在外洋岛屿陈钱驻兵,除了其不利于驻守的特殊海洋地貌外,“海洋之跋涉,城堡之难成,粮运之艰难,波涛之险赫,风雨之阻滞,兵心之摇兀”等,是所有外洋岛屿驻军都要面对的不利因素。因此,明清两代都将巡哨外洋的官军营署设在舟山内洋的岛屿上。

三

舟山卫所、营汛区划及主导因素

明代位于舟山群岛的定海卫,包括大嵩所、舟山中中、中左二所、穿山后所、霩衢所[72],“南起湖头渡,北抵管界巡司,及外海舟山为信地”[73]。各所汛地边界清晰,其中大嵩所“洪武二十年建,在今镇海县东南百三十里,去海三里,西北去府城九十里,东援霩衢,南连钱仓,东南为大嵩港,对峙韭山,直冲大海”[74]。霩衢所“去海半里,西去府城百八十里,滨海孤悬。其东南为梅山港,东至碕头大洋,南至双屿港,俱约五十里;西至大嵩港约百里”[74]。穿山后所“西北去府城百五十里,东南接霩衢,南接大嵩所,东临黄崎港,最为要地”[74]。舟山中中、中左二所合署巡哨,营署设于舟山主岛西部居中的位置。由南向北,沿稻篷礁—大蚂蚁—舟山主岛—大、小羊山—壁下一线,与昌国卫、霩衢所、穿山后所、龙山所等相邻。

控制舟山五所地理分布格局的主导因素是倭寇的入侵路线:

倭寇之来,每自彼国开洋,必径抵陈钱山,歇潮候风,集艘分犯。若遇东南风高,则望洋山以犯苏松、浙西。东南风和,则望韭山、朱家尖以犯宁绍。若遇东北风和,则犯大佛头、主山、凤凰山以寇台温。东北风急则越桐山、流江以入闽。是陈钱、洋山乃浙直共守之门户,桐山、流江实闽浙相依之唇齿。[75]

陈钱山是倭寇入侵的门户,舟山海防的前沿阵地。明人侯继高《全浙兵制》云:“浙直外洋有陈钱山者,与日本正对,只用单艮针,不数日可达彼地。往往倭奴入犯浙直,必由此山,信风分路,是以陈钱山为二省之要害。”[76]

倭寇至陈钱山,需完成三项准备工作后方能入侵。其一,登山取汲。远道而来的倭船要在舟山补充淡水和柴薪,“陈钱、壁下为倭寇必争之地,盖自彼国开洋,随风到此,必登山取汲,整顿精神,徘徊眺望”[77]。其二,歇潮候风。倭寇根据潮候、风向和风力,选择出击的时间和地点。其三,集艘合䑸进犯。他们将来犯的各船组成一个船队进犯,中途还会视情况分䑸。“倭来至陈钱山合䑸,自陈钱至羊山复占风分䑸,犯浙、直。”[78]

以陈钱山、羊山、朱家尖为顶点的三角地带,是倭寇入侵浙江的主要通道。防御之策是整合中中、中左二所,辖沈家门、西碶、干览三寨,额设“千户等官三十七员,旗军二千二百四十名”[79],官军数量远高于其余三所,形成西部诸所的东部屏障。由于三角地带的中路,既有重兵布防,又有岱山、长涂和舟山诸岛层层阻隔,加之舟山诸岛非财赋之地,故倭寇入侵的主要通道并非中路,而是防御力量薄弱的南北二路,即陈钱山—羊山、陈钱山—朱家尖。以此二线为轴,分化出四条倭寇入浙、直、闽海道(图5)。

(1) 马迹—羊山线,是“东南风高”时倭寇入侵的航线。胡宗宪公论曰:“直隶、浙江名虽异地而实则一家,若不设官总理,则彼此自分门户。贼一入内地,随风南北可以互犯。故必共守陈钱,分守马迹等三道,而后贼无遁情。”[80]由马迹、羊山、大衢三岛组成的三角形防御地带,控制着舟山入直隶、浙江的海道,因此,“陈钱、羊山,浙直共守之门户也”[81]。倭寇一旦突破中中所和中左所设置的陈钱山—马迹—大衢—羊山防线,则由近岸的穿山后所和龙山所官军负责堵截,防止其登岸。

(2) 朱家尖—韭山线,是“东南风和”时倭寇入侵的航线。韭山,象山县“东南百里海中。山多韭,形势巍峨,岛屿深远。自县东四十里双泉山来,历小睦、大睦、西殊、东殊以至韭山,皆列峙海中。又东南百里有大𩐁山,卓然孤立,凭据大洋,直望日本,夷船往来,往往视此为准”[82]。倭寇一旦突破中中所、中左所防御的朱家尖,则由其西部的昌国卫负责堵截,故韭山为昌国卫海洋之“门户”。此外,“韭山失守,则大衢、羊山片帆可渡,其害且及于浙东西”[83]。当倭寇突破韭山防线,向北危急浙西时,则由大嵩所、霩衢所负责堵截。

(3) 朱家尖—大佛头线,是“东北风和”时倭寇入侵的航线。虽然明代大佛头山位于昌国卫巡哨范围内,但倭寇一旦越过大佛头山,将直接威胁台州和温州,所以称大佛头山为海门卫海洋之门户。由大佛头山入浙江的倭寇,由海门卫负责堵截。

(4) 陈钱山—桐山、流江线,是“东北风急”时倭寇入侵的航线。桐山和流江,均位于浙闽交界处,今福建省福鼎市内。桐山“当闽浙交会,商民杂处,利之薮、盗之丛也”[84] 。流江则为烽火寨“贼船之所必泊”[85]九澳之一,故浙闽两军于此会哨。

嘉靖后,定海总设立,下辖11哨,其信地如表1所示。其中定游哨,南左、右、中哨,北左、右哨接管舟山中中、中左所海区;青龙左、右哨,梁横哨接管霩衢、大嵩所海区;马墓左、右哨接管穿山后所海区,定海总及下辖哨基本继承卫所制下的海防区,并照上述原则进行划分。

清代舟山海防定型后,五营也有明确的幅员与边界。中营“水汛分防旗头洋、青龙港、淡水门、石浦,而南与黄岩镇接界”[86],主要防守小衢山、六横山等主岛南部海区,防守区由摘箬山延伸到鞍子头。左营“水汛分防沈家门、普陀、长涂、倒斗岙,而北与崇明镇接界”[87],以舟山白泉、吴榭两庄与中营分界,西属中营与右营管辖,向北至于环山,南至桃花山,东至浪罔、东福山一线。右营“无陆汛,水汛分防黄岐港、岱山、沥港,而中路穿山一带与镇海接界”[87],在岑港、竹山、穿鼻一线与中营分界,南至大榭山,西至泥螺山,北至大羊山,东至岱山、官山与左营分界。镇海营雍正二年改设水师[88],《浙江通志》载,金塘“山西水汛,隶镇海营辖”[89]。对照《宁波府六邑及海岛洋图》(图2)可知,其汛地经东、西霍等五山至梅山。又据图2可知,昌石营分防鸡冠山、三岳山一带海洋,图注:“鞍子头南首昌石营北。”

对比图5、图6,不难看出,清代继承了明代由海到陆、层层设防的空间布局理念。由于清代内外洋分区防御的制度更加成熟、规范,故其海防体系比明代更为立体、周密。由陈钱山到达浙江羊山、韭山、大佛头山的海道,并未因明清易代而发生变化,故清代各营的布局,仍以防御此三条通道为主。最大的变化是清代倭寇压力不复存在,因此,原本合署办公的超大型防御机构——舟山中中、中左所已经失去了继续存在的意义,故将其拆解为左、中、右三营,规模与其他各营相当,较为均衡。

四

舟山卫所、营汛区划及主导因素

舟山是中国最大的群岛,明清时期海防压力极大,故其海防的空间布局显得尤为重要。明清舟山群岛海防区划有以下几个特征:

第一,由于舟山海防区介于江、浙两省之间,因此,其海防区与政区边界之间的关系随层级变化而变化。其一,省级海防区分界的变动导致省界迁移,所以二者始终重合。嘉靖三十二年,乍浦、吴淞皆为倭寇所攻,陷城数座,各卫所弃门户而守,定海卫对于嵊泗一带的防御又鞭长未及。三年后,南直隶与浙江交界被迫重新划分,以马迹—羊山一线划界,将嵊泗一带由浙江改隶南直隶,由浙江与南直隶共同防御舟山。当舟山海防区推至嵊泗列岛以北时,浙江与南直隶的分界线在其北,反之在其南,即省界随海防区分界线的变动而变动。其二,明清时期,南田岛被封禁长达五百年。明代因倭寇以南田为基地,入侵宁波府和台州府,故被迫将南田纳入舟山海防区。清代被封禁的南田岛已无倭患之忧,故将南田岛交给距南田较近的宁海营巡哨。清代南田岛是一个无纳税人居住的荒岛,行政管辖权在两可之间,因此,舟山南部海防区边界与实际管辖的府级行政边界是重合的。其三,舟山海防区跨越定海、慈溪、象山、镇海四县,海防区不受县级行政边界制约。

第二,明清时期舟山海防区东界有逐渐向海推移的过程,这体现了海防理念的变化。明嘉靖之前,信国公“为清野之策,因墟其地”[90],采用以岸防为主的卫所海防体系,因此“废宁波府昌国县”[91],各卫所海上防守范围十分有限。嘉靖后,倭患严重,“御外洋、使远海”[92]成为海防思想的主流。政府设立备倭把总,海防区向海延伸,巡哨内外洋,避免倭寇进入内海。清代亦将洋面全部划入海防汛地。

第三,内外洋主要依据海域的社会经济条件与驻防环境划分,将人口稠密、经济发达、便于驻扎的海区纳入内洋,其外围则属外洋,并通过定期巡哨拱卫内洋。舟山海防区内外洋分界线以虎蹲山—捣杵山—菜花山—五屿山—西垦—东垦—岱山—尖仓山—朱家尖—洛泇山—花瓶—长涂山—竹屿港一线为界,与-20米等深线吻合,是一条海洋地貌分界线。

第四,明清舟山各卫所、营汛根据倭寇和海盗的入侵路线进行空间布局和分区。无论是明代舟山海防区五卫所、十一哨的区分,还是清代五营汛的划分,均按外敌入侵路线划定海防区,由海向陆,层层设防。因此控制倭寇海盗入侵要道,是海防区划的主导因素。

第五,舟山自唐代即以群岛设县,但军事防御任务很重,所以明清舟山驻军的权力始终大于地方政府,即军崇政卑。为了平衡二者的关系,两江总督裕谦奏称:“定海孤悬海外,总兵之体制既崇,知县之品级似卑,每为弁兵所藐视。应请将定海县知县升直隶同知,作为海疆提调要缺,隶宁绍台道管辖。”[93]用提升地方行政层级,即将定海县升为定海厅,来改变地方军强政弱局面的倡议,其实是舟山海防压力骤减的结果。明清时期中国近岸岛屿的归属,受倭寇和海盗的冲击,大多经历了行政区—化外之区—军管区—行政区的转变过程。

明清时期,伸入大洋的舟山海防区,控制着长江、钱塘江等河流入海口,是长江三角洲军事防线的桥头堡,也是中国海防体系的枢纽,因此,舟山海防的兵力配置和空间布局是否合理周密,很大程度上决定着国家海防体系的成败。总体来看,明清政府都将舟山群岛打造成一个重兵布防[94]的军事区,其海防区层级有序、幅员适当、边界明晰、布局合理,有如一道闸门,一定程度上阻止了倭寇、海盗的正面冲击,保障了国家财赋之地的社会安全。

注释(滑动以查看全部)

编 辑:任安冉

审 核:程心珂

信息来源

转自历史地理研究编辑部微信公众号!

微信公号投稿邮箱:852565062@qq.com

微信公号投稿微信:15285546050

历史|地理|研究|资讯

欢迎专家学者、相关研究机构给历史地理研究资讯微信公众平台投稿,传播历史地理学的前沿动态、学术研究成果等等,惠及学林!

投稿邮箱:852565062@qq.com

微信:15285546050

本篇文章来源于微信公众号: 历史地理研究资讯