本文作者石硕教授

摘要

古代“中国”一词的意涵在不同时期各不相同,且几经嬗变,最初是指周王所居“京畿”,春秋战国时演变为与“四夷”相对应、相区分的概念,扩大为指称周王室及分封诸侯国的人群类别与地域。从秦到明,因“北狄自古为中国患”“南夷与北狄交侵中国,不绝若线”,故史籍中“中国”主要成为与北方“夷狄”对应的词语和概念,指文化上与“夷狄”不同的人群类别,亦指农耕区域。“中国”作为国名被使用,是在晚清时王朝国家向现代国家转型中完成的。但“中国”开始作为国名却肇端于清代,清后期“大清”与“中国”同时并用,清朝统治者所以接受“中国”并以此自诩,一是“向化”的需求;二是清朝终结了“中国”与“夷狄”长期对立、冲突的二元状态,在民族、疆域的整合上达到前所未有的高度。清朝的统一是不同民族、不同地域基于共同利益相互需要“自然形成的”结果,集历史上民族、疆域之大成,为现代中国奠定了基础。古代“中国”是民族属性的词语和概念,其词义嬗变正是认识中华民族历史脉络的关键。这一嬗变脉络清楚表明,唯有从包括“夷狄”在内的中华民族整体视野,才能构建完整的“中国观”。

关键词

中国;夷狄;人群类别;民族视角;中国历史

“中国”系今中国之国名,这毫无疑义。但因“中国”一词出现甚早,可追溯至西周初年,这带来一个问题,提及“中国”,人们常不自觉将今日中国同古代的“中国”一词相联系。“推今及古”是人们潜意识的思维习惯,亦人之常情。然而,西周时的“中国”与今日“中国”差之千里,即便宋人话语中的“中国”,也与今日中国的概念大相径庭,远不可同日而语。其次,古代“中国”一词,在不同时代及社会背景下,含义略有不同,很难等而视之。因此,把史籍中字面上的“中国”,同今日中国相联系、相衔接的思路和做法,不但是认识误区,也会导致对历史中国及中国历史的狭窄认识和理解。

在古代语境中,“中国”一词与其说是国名,毋宁说是民族称谓更恰当。对“中国”一词的产生和流变,前人已有诸多研究和论述,成果汗牛充栋,但却相对缺少从民族角度的梳理和探讨。原因主要有二,一是本能地将古代“中国”视为国名,形成混淆古今之误区;二是潜意识地“推今及古”,拘泥于从字面上探讨古、今中国之联系,很大程度上将今日中国看作古代“中国”的延续。其实,在二十四史及汉文文献记载中,古代“中国”一词主要是民族称谓,是对农耕人群及所居地域和社会的一个带有极大模糊性的统称。此称谓之所以长期存在,重要背景是,“中国”同与之对应的“他者”即指称游牧人群系统的“夷狄”一词始终相生相伴、互为前提。所以,古代“中国”乃是一个“非彼无我”的概念,是有别于“夷狄”“蛮夷”的概念,它以“夷狄”“蛮夷”为参照和前提而存在。对这样一个词语和概念,实有从民族视角进行考察和探讨之必要。

葛兆光著《宅兹中国:重建有关“中国”的历史论述》

一、从重编改绘《历代舆地图》引发的“何为中国”说起

托马斯·库恩(Thomas S Kuhn)在《科学革命的结构》一书中,在清理科学史上许多重大发现与突破之后,得出如下认识:

如果我们主要是寻求和考察那些从科学教科书中得出的、不合历史的旧规老套的问题的回答而继续使用历史资料的话,那么,新科学观就不可能从历史中产生。

托马斯·库恩著《科学革命的结构》

其实,不光科学上的发现与突破如此,人文社会科学领域的许多发现与突破也同样如此。一个典型例子,是《中国历史地图集》的诞生。1955年谭其骧受命主持重编改绘《历代舆地图》,目的是为阅读中国历史提供地理参照。未曾预料的是,这项工作一启动,就遭遇一个根本性问题:“何为中国”?古人语境中的“中国”一词及概念,同“现代中国”之间存在巨大落差,实不可同日而语。比如,杨守敬的《历代舆地图》,自然指“中国”的历代舆地图。但《历代舆地图》却只绘秦、汉、隋、唐、宋、元、明等中原王朝的疆域,“仅仅以中原王朝的版图作为历史上中国的范围”,“起春秋讫明代,基本上都只画清代所谓内地18省范围以内的建置,不包括新疆、青、藏、吉、黑、内蒙古等边区”。

颇具时代责任与学术使命感的谭其骧先生敏锐意识到:“新中国的历史学者,不能再学杨守敬的样儿仅仅以中原王朝的版图作为历史上中国的范围……不能把历史上的中国同中原王朝等同起来。我们需要画出全中国即整个中国历史的地图来。”于是,重编改绘《历代舆地图》的工作从一开始就陷入泥潭,经历无数会议、争吵和艰难曲折,历时30余年,最终完成的并非是对杨图的重编改绘,而是一部奠基性的皇皇巨著——《中国历史地图集》。本来是做修补,是做B,结果却做成一项填补空白的大型基础性成果,做成了A。该事例说明,实事求是的胆识、勇气和锲而不舍的精神,乃是开拓、创新之精髓。

杨守敬像

其实,仔细检讨,“仅仅以中原王朝的版图作为历史上中国的范围”的《历代舆地图》并没有错,杨守敬所恪守和遵循的正是历史上传统的“中国”概念及其疆域。谭其骧及其团队不因循守旧,毅然否定对杨图的重编改绘,另辟蹊径,以艰苦卓绝的努力,历时30余年完成的《中国历史地图集》,既是时代背景使然,也缘于求实之学术精神。其巨大贡献不但在于首次绘出了“全中国即整个中国历史的地图”,而且在疆域版图和理论上充分揭示了古今“中国”概念及词语所存在的巨大鸿沟,较好解决了“历史中国”与“现代中国”的衔接。

此案例极具典型意义,发人深省。它说明,古代传统的“中国”概念及其疆域,同今日作为国名之“中国”在内涵上存在巨大落差。那种“推今及古”,仅从字面上对古代“中国”词语及概念作简单比赋,注入今日中国之想象成分,是一件极其危险的事,不仅导致对古代中国及中国历史的狭窄认识和理解,也给认识今日之中国带来偏差与混乱。

诚如谭其骧指出:“我们是现代的中国人,我们不能拿古人心目中的‘中国’作为中国的范围。”同样,我们也不能将古人有关“中国”的一些论述,简单地用作理解、阐释今日中国之史料依据。常看到一些学者在有关现代中国的论述中,仅从字面上简单理解“中国”,混淆古今“中国”一词的差异和内涵,推古及今,形成误导。古代的中原王朝不等于“中国”,史籍记载及古人心目中的“中国”一词并非今日中国概念,此“中国”非彼“中国”,正是谭其骧主持重编改绘《历代舆地图》而产生《中国历史地图集》带给我们的重要启示。

葛剑雄著《悠悠长水:谭其骧传》

二、“中国”一词如何从最初周王所居“京畿”演变为与“四夷”对应的概念

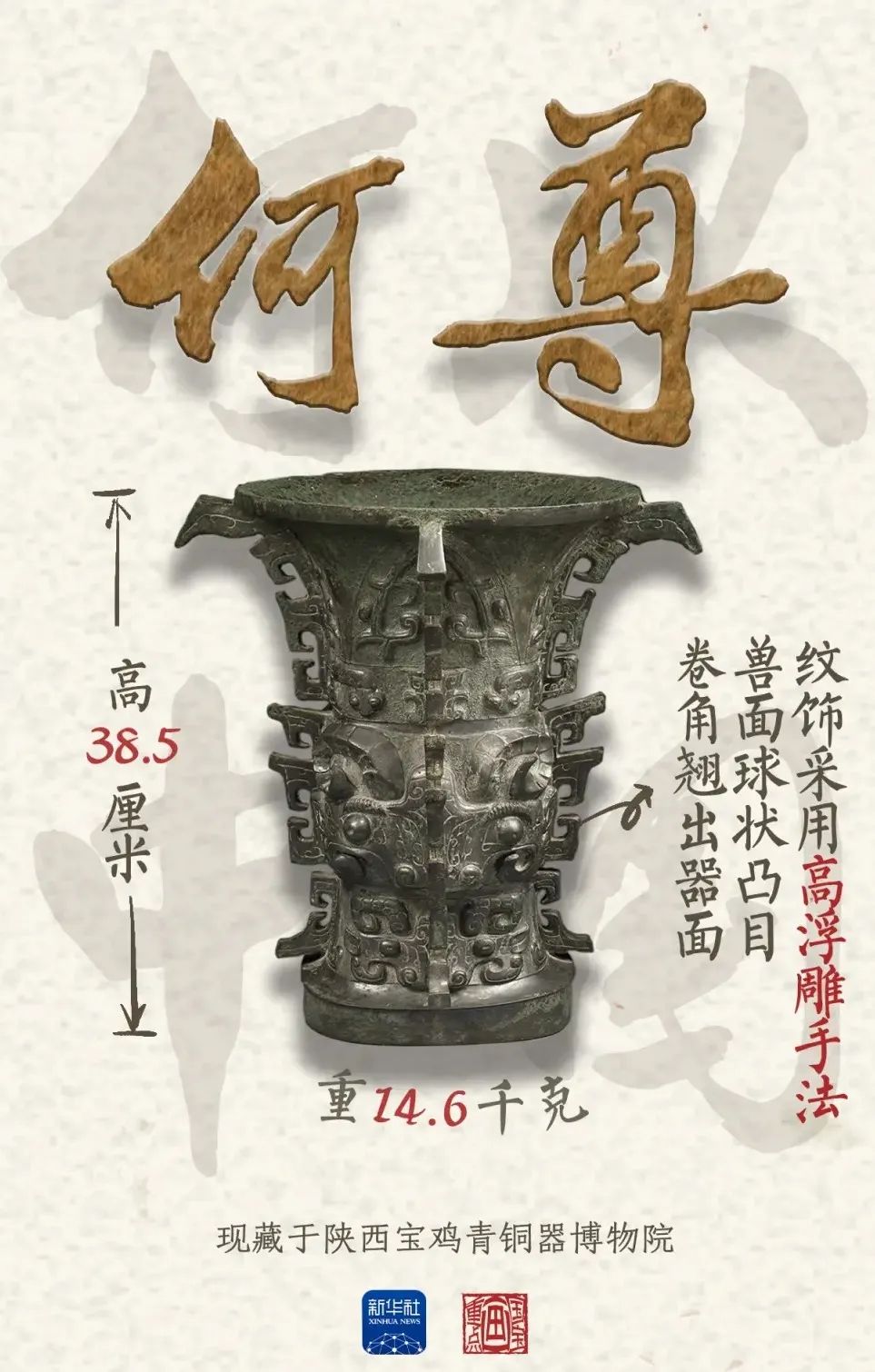

“中国”一词最早出现于1963年在宝鸡发现的西周青铜器何尊。该器物有铭文12行122字,是目前所见西周金文中字数较多的青铜器之一。器物铭文中,有“宅兹中国”一语,这是目前所见有关“中国”一词最早、最确切的实物证据。从何尊铭文内容看,该器物铸于西周早期。西周取代商朝后实行分封制,所封诸侯国达71个,当时所谓“中国”一词,是相对于诸侯国而言的周王所居之地,实为“王畿”。《史记集解》引东汉人刘熙“释名”对“中国”的解释云:“帝王所都为中,故曰中国”,即言此义。因被分封的众多诸侯国环绕,故称“中国”。故“中国”含义是“中央之国”,是指周王所居“王畿”范围,这是“中国”一词的最初含义。

《诗经·小雅·北山》:“溥天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”,这是在西周分封制背景下说的。常有学者将此作为中国古代“天下国家”观念来理解。事实上,“溥天之下”只是指周王所分封诸侯国的范围,是一个相对概念。孟子曰:“不仁而得国者,有之矣;不仁而得天下者,未之有也。”这清楚表明,当时“天下”只是相对于“国”(诸侯国)的一个概念。西周到春秋,人们对世界的认知有限,当时所谓“天下”,并不等于今天所言的“世界”,切不可将之无限放大。故最初的“中国”,只是相对于“诸侯国”发展出来的概念,所不同的是,“中国”位于诸侯国环绕之中央。

不过,“中国”一词的含义,自西周末年起,悄然发生变化——从最初周王所居“京畿”逐渐演变为同周边“四夷”相对应、相区分的概念。

《诗经·小雅·六月序》:“四夷交侵,中国微矣。”《诗经·大雅·民劳》:“惠此中国,以绥四方。”“中国”开始与“四夷”和“四方”相对应。《诗经·大雅·荡》:“内奰于中国,覃及鬼方。”“中国”对应的是“覃及鬼方”,即“四夷”中的具体部落。孔子《大学》:“唯仁人放流之,迸诸四夷,不与同中国。”《孟子·梁惠王》:“莅中国而抚四夷也。”“中国”一词对应的是“四夷”。在这些记载中,“中国”的含义不再是指周王所居“京畿”,而变为对周王室及所分封诸侯国的一个统称。《史记·秦本纪》谈到秦之先世时记:“子孙或在中国,或在夷狄。”这里所言“中国”,已不再指周王所居“京畿”,而是统称周王室及所分封诸侯国范围。也就是说,从西周末到春秋战国,“中国”含义已悄然发生了变化——从最初仅指周王所居“京畿”,开始扩大为对周朝及所分封诸侯国范围的统称。“中国”主要成为同周边“四夷”“夷狄”“蛮夷”相对应的一个概念。这在史籍对秦、楚、吴等国的记载中表现尤为明显。秦、楚两国因地处边陲,吸收和混杂大量“夷狄”“蛮夷”成分,各诸侯国并不承认二者的“中国”身份,将之视为“蛮夷”。《史记·楚世家》记熊渠曰:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”《史记·秦本纪》:秦杂戎翟之俗,“秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷翟遇之”。从秦、楚“中国”身份遭质疑看,当时的“中国”主要指文化上有别于“四夷”“夷狄”的人群类别。文化标准是刚性的,政治因素则退居其次。也就是说,当时“中国”概念,主要功能是区别“夷狄”“蛮夷”,是用以辨别华夷。《史记》载“秦、楚、吴、越,夷狄也”,体现的正是这一原则。

程俊英、蒋见元著《诗经注析》

自西周分封到春秋时期,经历数百年。如果说,周王室及分封诸侯国有共性的话,共性即是奉行周朝的礼乐制度。礼乐制度涉及社会生活方方面面,是信仰,是文化,也是社会秩序,是以祭祀信仰为核心的文化观念及社会体系。孔子将周衰称作“礼崩乐坏”,即体现这一点。由于周朝的文化是以礼乐为核心,故唐人韩愈称:“孔子之作《春秋》,诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之。”“中国”与“夷狄”的区分,很大程度在于是否奉行周礼,即“中国”之礼。

“四夷交侵”对周朝及分封各诸侯国造成严重冲击。周励王“烽火戏诸侯”及平王东迁等,均反映这一冲击。在“四夷交侵”的严峻形势下,“中国”概念发生首次根本性嬗变——变为对周王朝所分封各诸侯国及地域范围的统称,主要原因有两个,其一,“四夷”作为“他者”的进入,本能地激发了周王朝及所分封诸侯国的自我意识,他们需要一个自我称谓来与“他者”相区分,遂使“中国”从原周朝内部一个政治概念,扩大为同“四夷”相对照的概念,是“非彼无我”的结果;其二,因“四夷”不奉行周礼,而周王朝及所分封诸侯国则奉行周礼,即“中国”之礼,故“中国”与“四夷”区分主要在文化,而不在种族,亦不在政治。从当时秦、楚两国虽为周王室所封,却因大量混杂蛮夷成分而被斥为“夷狄”,其“中国”身份得不到诸侯国承认来看,也充分说明当时“中国”一词主要是文化概念。所以,春秋战国时期,“中国”并非国名,而是与“四夷”对应的人群类别称谓。这在《礼记·王制》有关“五方之民”的记载中得到进一步证明:

中国戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移。东方曰夷,被发文身,有不火食者矣。南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣。西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣。北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。

在这段记载中,“中国”是作为与“东夷”“西戎”“南蛮”“北狄”相并列的“五方之民”之一。这就清楚表明,在当时语境中,“中国”一词的确切含义是人群类别,而非国家名称。

陈澔注《礼记》

三、“中国”与“夷狄”作为连袂概念的历史脉络

一般而言,词语和概念的产生,是先有实,在对“实”的认知基础上才产生的。故词语和概念是事实在观念上的投射。“中国”一词的嬗变亦如此。“中国”从最初指周王所居“京畿”演变为与“四夷”对应的词语和概念,是春秋战国“四夷交侵”及对周朝及所分封诸侯国体系产生冲击的结果。“四夷”作为周边“他者”,催生了周朝及所分封诸侯国的自我意识,使其本能地需要将自己同“他者”相区分,在此背景下,“中国”一词遂演变为对周王室及所分封诸侯国的统称。

“中国”同“四夷”“夷狄”相对应,主要有两个含义:一指文化上与“四夷”“夷狄”不同的人群类别;二指同“夷狄”地区有别的农耕区域,具有地域涵义。《史记》称秦的先世“子孙或在中国,或在夷狄”,《史记》记:“天下名山八,而三在蛮夷,五在中国。”正是地域涵义。故历史上的“中国”词语和概念,既指与“夷狄”有别的农耕区域的人,亦泛指农耕区域。翁独健说:“古代‘中国’之称只是地域的、文化的概念。”实为洞见,是对古代“中国”内涵的准确把握。

翁独健主编《中国民族关系史纲要》

如何认识“夷狄”在中国历史演进中扮演的角色和作用?这是关涉中国历史的大问题。在中国历史演进中,有两个事实显而易见,且不容忽视:

第一,“夷狄”既是造成分裂的原因,也是结束分裂、重新整合和实现统一的重要力量。

无可否认,纵观数千年中国历史的迭宕起伏,多是由“夷狄”为“中国”患,即“夷狄”对“中国”的冲击、震荡所致。《三国演义》开篇词“分久必合,合久必分”,是对中国历史特点的精辟概括。以往,我们更多关注于“夷狄”南下所造成的分裂,但事实上,在中国历史演进中,“夷狄”既是造成分裂的原因,同时也是结束分裂、重新整合并实现统一的重要力量。

在秦汉以来中国三千年历史演进中,主要有两次大规模、长时段的分裂:一是魏晋南北朝时期;二是从唐末五代起到元朝统一。魏晋南北朝的分裂局面,是“五胡”大举入主中原所致,造成长达400余年的南北分裂对峙局面,然结束分裂的力量仍然来自胡汉混合的北方,鲜卑人建立的北魏统一了整个北方地域,后北魏分裂为西魏、东魏,后又演变为北周、北齐,最后由统合北周、北齐的隋朝统一南北,结束分裂局面。

唐末五代十国的再度分裂,开启了中国历史上“第二个南北朝”。北方相继出现辽、金、西夏三个政权,与之并存和对峙的则是北宋、南宋,除此而外,还有偏居云南的大理政权。此分裂局面延续至1254年。结束此分裂局面的,仍然是新崛起并由北方南下的蒙古。蒙古南下所建立的一统天下的元朝,不仅灭掉南宋、西夏和大理,还首次将西藏及青藏高原地区纳入管辖之下。所以,在中国历史上,“夷狄”入主既是造成分裂的原因,也是结束分裂实现统一的重要力量。元朝、清朝均是典型。

元世祖像

第二,在中国历史上,以农耕人群为主体建立的王朝,同“夷狄”入主所建立的王朝,二者大体旗鼓相当,各居其半。

在从秦到清的两千多年历史中,如果说,秦、西汉、东汉、三国的魏、蜀、吴,西晋、南朝的东晋、宋、齐、梁、陈、五代十国中的“十国”、北宋、南宋和明朝等11个王朝,大体是以农耕定居人群为主体而建立并进行统治;那么,五胡十六国(姑且算作一体)、北魏、东魏、西魏、北周、北齐、辽朝、金朝、西夏、元、清等王朝,则均是由“夷狄”所建立。隋、唐和五代时北方的后梁、后唐、后汉、后周等王朝,带有浓厚中间性质,属于同“夷狄”高度整合类型,兼具两者的特点。以上事实清楚表明,中国历史上,被称作“中国”的农耕定居人群建立的王朝,同“夷狄”入主所建立的王朝大致平分秋色。这充分表明,今天的中国,乃由史籍中所称“中国”与“夷狄”共同创造,是两者不断融合、合二为一的结果。

无可否认,定居农耕并自诩“中国”的人群类别,始终是中国历史的核心和主干。但另一方面,历史上对“中国”冲击、震荡和威胁最大,却正是被称作“夷狄”的北方游牧人群系统。西汉孝文帝写给匈奴单于的信中称:“长城以北,引弓之国,受命单于;长城以内,冠带之室,朕亦制之。”自西汉到明代,因北方夷狄持续不断南下中原,给“中国”带来一浪又一浪的巨大冲击和震荡。如古人所称:“南夷与北狄交侵中国,不绝若线”,“北狄自古为中国患”。因此,从很大程度上说,被称作“中国”的农耕定居人群类别同游牧或半游牧人群类别的“夷狄”之间的竞争、冲突、战争与整合,构成了中国历史的主干和特点。美国学者拉铁摩尔认为:“通晓中国历史的关键之一,是了解中国和它周围‘夷狄’地区之间势力消长的状况。”正是就此意义而言。

欧文·拉铁摩尔、埃莉诺·拉铁摩尔著《拉铁摩尔中国史》

上述特点和历史面貌,产生了一个重要结果,使得指称农耕定居人群类别的“中国”和指称游牧人群类别的“夷狄”两个词语,在史籍中出现频率极高。更重要的是,二者作为连袂的概念,始终相生相伴、如影随形。

根据对“四库全书数据库”和“台湾汉籍数据库”两个检索系统中“中国”“夷狄”两个词语的检索,我们可看到如表1的情形:

表1 数据库词语检测

以上两个数据库的检索结果,清楚地呈现了以下两个事实:

1. 无论是“四库全书数据库”还是“台湾汉籍数据库”,均是“中国”一词最多,“夷狄”“蛮夷”等词语次之。两个数据库的检索结果完全一致。也就是说,在汉文史籍中,“中国”“夷狄”“蛮夷”等词语最普遍、出现频次最高。

2. 绝大多数情况下,“中国”与“夷狄”“蛮夷”在同一场景和事件中,基本上是同时出现,且彼此密切对应。

上述检索结果,有一点颇改变我们的认知,受潜意识“推今及古”的影响,我们主观上多认为“中国”属政治概念,而“华夏”“中华”等才是民族概念。但在古代史籍文献中,与“夷狄”相对应的词语和概念主要并非“华夏”“中华”,而是“中国”。在绝大多数史籍记载中,“中国”与“夷狄”均密切对应,且出现频次最高。这充分证明,在古代语境中,“中国”是指称人群类别,是民族属性的词语和概念,它与“夷狄”密切对应,二者为连袂概念。最能说明这一点的,是古代以“中国”为阳,以“夷狄”为阴的观念。即所谓“中国之有夷狄,如昼之有夜,阳之有阴”。在《周易》中,阴、阳既对立又相互依承,以“中国”为阳、“夷狄”为阴的观念,正是对二者性质及关系最恰当的反映。

范祖禹撰《唐鉴》

毫无疑问,古代“中国”和“夷狄”均指人群类别,仅具文化与地域的内涵。若说,古代“夷狄”是一个国家,肯定没人同意;但若说古代“中国”是一个国家,人们可能会犹豫,原因是“中国”二字,极易让人联想到今日中国,以为那不正是今日中国之前身?其实,有关“中国”一词的认知错误正缘于此。事实上,在古代语境中,既然“夷狄”始终是指人群类别,那么,与之密切对应的“中国”一词及概念,当然也是指人群类别,否则逻辑和语义上便难以自洽。从此意义上说,古代“中国”一词及概念,同今日作为国名的“中国”显然不是一回事,二者的性质与内涵截然不同,不可同日而语。

“中国”一词虽伴随古代历史始终,却始终隐匿在王朝名称之后,若隐若现出现于王朝名称的缝隙之间。唯当“夷狄”或“胡人”入主之时,“中国”身份才被提及和强调,以示区分。事实上,历史上亦从未有任何王朝宣称以“中国”作为王朝名称。诚如梁启超所言:“盖数千年来,不闻有国家,但闻有朝廷。每一朝之废兴,而一国之称号即与之为存亡。”可见,在古代,王朝与“中国”是性质截然不同的概念和称谓。“中国”一词主要是对农耕人群类别及其地域的统称,唯其如此,它才同指称游牧人群类别的“夷狄”一词密切对应。

谭其骧主编《中国历史地图集》

四、清代至民国:“中国”一词如何成为国名?

清朝是传统王朝向现代国家转型并以“中国”作为国名的肇始。但“中国”二字具体何时成为国名?却较为复杂且众说纷纭。

检阅史料,我们不难发现,清朝建立全国性统治后,常以两个词作为自称,一是“大清”,另一个则是“中国”。具体用哪一个称呼,视具体场景和对象而定,并无定式。1689年中俄签定《尼布楚条约》中,已使用“中国”一词作为清朝的官方身份。若认为此时清朝已以“中国”作为国名,则未免失之偏颇。事实上,自清朝建立以来,在相当长时期内,“大清”与“中国”两种称呼往往交替使用,并不固定。雍正时《大义觉迷录》称:

自古中国一统之世,幅员不能广远,其中有不向化者,则斥之为夷狄。如三代以上之有苗、荆楚、狁,即今湖南、湖北、山西之地也。在今日而目为夷狄可乎?至于汉、唐、宋全盛之时,北狄、西戎世为边患,从未能臣服而有其地。是以有此疆彼界之分。自我朝入主中土,君临天下,并蒙古极边诸部落,俱归版图,是中国之疆土开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!

《大义觉迷录》

在这段文字中,清朝统治者明显自诩“中国”。《大义觉迷录》颁行的背景是向民众宣谕清朝的正统性与合法性。对象主要是人口数量庞大的汉人,故自诩“中国”势所必然。与此同时,在清朝与国外签订的条约及所颁布大量文诰中,也使用“大清”称谓。

要准确界定清朝何时以“中国”为国名,存在相当难度。原因是,这是一个循序渐进并缺乏明确时间标志的模糊过程。清朝建立后,相当长时期内,在外交文件及所颁布的各类文诰中,“大清”与“中国”两个词语和概念相并用,正是这一模糊过程的反映。

20世纪初叶,“中国”是否已作为国名,尚不明确。1901年梁启超发表《中国史叙论》中尚有如下论述:

吾人所最惭愧者,莫如我国无国名之一事。寻常通称,或曰诸夏,或曰汉人,或曰唐人,皆朝名也。外人所称,或曰震旦,或曰支那,皆非我所自命之名也。以夏汉唐等名吾史,则戾尊重国民之宗旨。以震旦支那等名吾史,则失名从主人之公理。曰中国,曰中华,又未免自尊自大,贻讥旁观。虽然,以一姓之朝代而污我国民,不可也。以外人之假定而诬我国民,犹之不可也。於三者俱失之中。万无得已。仍用吾人口头所习惯者。称之曰中国史。虽稍骄泰,然民族之各自尊其国,今世界之通义耳。我同胞苟深察名实,亦未始非唤起精神之一法门也。

梁启超为当时思想文化界巨擘,不但谙熟中国历史,对中国社会之洞悉,对世界大势的把握以及文化造诣之深厚、见识之广博,均堪称一流。从1901年到1905年,梁启超先后发表《中国史叙论》《论中国学术思想变迁之大势》《中国专制政治进化史论》《中国历史上人口之统计》《历史上中国民族之观察》等一系冠名“中国”的文章,或许正出于“用吾人口头所习惯者”的考量。但1901年从梁启超仍称“吾人所最惭愧者,莫如我国无国名之一事”,可知当时以“中国”作为国名尚未尘埃落定、成为普遍“共识”。

梁启超著《饮冰室合集》

晚清时期,有几个事件颇具标志性意义。1904年年初清朝学部颁布的《奏订学堂章程》,规定各级学校的课程名称有“中国文学”“中国历史”和“中国地理”等,《章程》中随处可见“中国”称谓,很少使用“大清”一词,“大清”的历史课,亦名为“中国本朝史”。1909年,清廷“预备立宪”通过的《大清国籍条例》,除标题外,正文中全无“大清”一词,皆为“中国”和“中国人”。故谭其骧指出:“‘中国’这两个字,按照现在的用法,形成是很晚的。鸦片战争以后的初期还没有完全形成,基本上到晚清时候才形成。”这是客观、公允的判断。事实上,“中国”作为国名的最终定型,约定俗成地成为国家名称,是经辛亥革命即传统王朝向现代国家转型之鼎革而最终完成。

大体说来,晚清“中国”一词成为国名,主要为三种力量促成:其一, 是“吾人口头所习惯者”,说明其时“中国”一名在民众中已很普遍,这是民众与社会的力量。其二,知识精英的倡导和身体力行。20世纪初,正是鉴于“吾人所最惭愧者,莫如我国无国名之一事”,梁启超在文章中均冠以和使用“中国”之名,以作为唤起同胞“精神之一法门也”,其倡导作用不可低估。其三,受王朝国家向现代国家转型之世界潮流影响。在国名问题上,梁启超能产生“以一姓之朝代而污我国民”这样的意识,与其身处日本,感受王朝国家向现代国家转型之世界潮流的影响有莫大关系。

我们不难看到,“中国”一词作为国名使用,不是发生于辛亥革命之后,而是从清朝中期已逐步酝酿、孕育,经历较长时期“大清”与“中国”的并用,到晚清时遂成定局。这说明,晚清时“中国”成为幅员辽阔、拥有若大疆域的清朝之国名,决非偶然,而是存在一个渐进和逐步积累的过程。“名”的变化,本质上是“实”发生改变的结果。从此角度审视,春秋战国以来,“中国”与“夷狄”之所以成为彼此对应的词语和概念,根本原因是“中国”同“夷狄”之间长期处于对立和冲突状态,形成鲜明“二元结构”。此情形贯穿古代历史始终。但从清代中叶尤其是乾隆时期开始,“中国”与“夷狄”的二元对立、冲突开始大为削弱,逐渐趋于瓦解。这一重要变化,正是“中国”一名兴起并渐成民众“口头所习惯者”的原因。那么,“中国”取代“大清”而作为国名这一重要嬗变究竟以什么为基础?促成这一嬗变的根本原因何在?从宏观上说,晚清“中国”一名取代“大清”而作为国名,更为本质的原因主要有三个:

乾隆帝像

1.清朝在边疆经营上获得极大成功,消除了“中国”“夷狄”长期对立、冲突的二元格局

清朝在入关前即开始与蒙古结盟,将满洲格格(公主)大量嫁与蒙古王公贵族,故清朝入关建立全国性统治,很大程度是“翳蒙古外戚扈戴之力”。满蒙结盟是清朝重要的政权基础。明末清初,因蒙古各部普遍昄依藏传佛教格鲁派(俗称“黄教”),使西藏黄教领袖达赖、班禅成为蒙古教主,二者对蒙古各部具有很大影响力。在此背景下,清廷对西藏黄教领袖达赖、班禅采取了特殊尊崇、笼络政策,先后邀请五世达赖、六世班禅进京,给予极高礼遇和册封,同时仿布达拉宫和扎什伦布寺在承德兴建“外八庙”,供蒙古各部王公贵族进京朝觐时前往朝拜。清朝遗留于北京的佛教遗存绝大多数属藏传佛教性质。这一切,诚如乾隆帝所言“兴黄教,即所以安众蒙古”。清朝以藏传佛教笼络安抚蒙古各部的政策大获成功,导致整个北方地域以藏传佛教信仰为基础的满、蒙、藏联盟的形成。另一方面清廷对与之为敌的蒙古和硕特部和盘据新疆的蒙古噶尔丹却坚决清剿。在平息青海罗卜藏丹津叛乱、剿灭噶尔丹以后,清朝又在整个蒙古地区实施盟旗制度,禁止蒙古各部自由流动,彻底解除了北方地域蒙古势力对清朝的威胁。乾隆时“十大武功”更凸显了清廷在开疆拓土和边疆经营上的巨大能力和功绩。与唐、宋、明等王朝截然不同,有清一代,“中国”“夷狄”之间的二元对立、冲突开始彻底化解。恰如清朝统治者所称:“蒙古极边诸部落,俱归版图,是中国之疆土开拓广远,乃中国臣民之大幸。”

五世达赖像

2.清朝统治者努力“向化”,隐匿、淡化夷狄身份,减少了民族隔膜

清朝是满族人建立的王朝,满族人相对自称“中国”的人群类别,自然属于“夷狄”。但清朝入关,建立全国性统治后,采取了两个决定性措施。一是努力“向化”,全面接受并大力提倡“中国”文化。主要表现在清朝入关后,全面接受和吸纳内地官制、典章、礼仪、文学,大力尊孔、提倡儒家文化,致力于内地文化建设,编修四库全书等等,其皇族、贵族也孜孜不倦学习汉文经史典籍,俨然以中国儒家礼仪及文化立场自居。二是在文化政策及话语方面竭力隐匿、掩盖和淡化其夷狄身份。主要表现于,对其“夷狄”身份讳莫如深,竭力隐匿、淡化,如将“四夷”改称“四裔”,取缔“汉地”的称呼,一律改称“内地”;通过大兴“文字狱”,将一切有可能披露和暗示其“夷狄”身份的词汇和用语统统剔除。清朝统治者虽对汉人防范甚深,存在明显民族歧视,但上述措施却有力动摇了由来已久的“华夷之辨”。随着时间流逝,清朝统治者的夷狄身份日趋模糊。可以说,有清一代,“华夷之辨”与“内夏外夷”等观念开始弱化。此情形,正是清朝统治者在“大清”之外,也能接受“中国”名号的原因。

3.受王朝国家向现代国家转型之世界潮流影响

19—20世纪之交,在西方殖民浪潮冲击下,世界范围内王朝国家向现代国家转型成为时代趋势。东亚地区最早实现转型的是日本。在此转型过程中,区分国家与王朝,选择国家名称以替代王朝名称,成为一种世界潮流。1898年梁启超流亡日本,深切感受到这一潮流,1902年他指出:“知有朝廷而不知有国家”“敝在不知朝廷与国家之分别,以为舍朝廷外无国家”,慨叹“我辈最惭愧之事,莫过于我国无国名”,显然受到该潮流的影响。在王朝国家向现代国家转型中,以国名以取代王朝名的世界潮流,亦构成“中国”一名逐渐被接受的国际环境。另一个不能忽视的事实是,世界潮流的影响,也体现于18世纪“中国”一词逐渐被国外接受,并出口转内销,故“中国”渐成国名,与世界环境密不可分。

梁启超

五、清朝后期“中国”成为国名的民族与地域基础

纵观古代历史,“中国”一词,除最初指周王所居“京畿”外,从春秋战国迄至于明代,主要成为与“夷狄”对应的民族属性之概念,民族因素正是“中国”一词的主要内涵和嬗变缘由。20世纪初,梁启超曾指出旧史学一大弊端是“知有个人而不知有群体”。所谓“群体”,在古代,最重要莫过于按文化、地域来划分的人群类别,即我们今日所说的“民族”概念。梁启超最早提出“民族为历史之主脑”这一洞见。基于此洞见,其先后撰写了《历史上中国民族之观察》《中国历史上民族之研究》两篇宏文,开辟了从“民族”角度认识中国历史的新视野。也正是在这一荜路蓝缕、独辟蹊径的开拓中,梁启超提出了认识中国历史并对后世产生巨大影响的“中华民族”概念。古代“中国”作为一个民族属性词语和概念,其含义的嬗变,对我们理解民族因素怎样影响中国历史走向,怎样框定中国历史基本格局,提供了重要视角,也是我们理解和认识“中华民族”概念的关键。事实上,中国历史的迭宕起伏及分裂与统一,很大程度正是由民族因素所造成,民族因素也始终是左右中国历史走向的决定性因素。《三国演义》开篇词“分久必合,合久必分”,已触及中国历史中一个核心问题,该问题不仅是把握中国整体历史面貌的关键,也是从民族视角洞悉中国历史脉络的重要切入点。

梁启超著《新史学》

“中国”一词嬗变的历史脉络,揭示了一个极具价值的问题——“中国”与“夷狄”长期对立的二元格局为何在清朝被逐步化解?“华夷之辨”“内夏外夷”等观念为何在清朝大为弱化?以至清朝统治者并不介意以“中国”作为自称?谭其骧编绘《中国历史地图集》曾确立一个标准,以1750年—1840年的清朝疆域作为历史中国的疆域范围,认定历史上所有活动于这一疆域范围内的王朝和政权,均属于历史上的中国。这意味着,清朝的统一,尤其是在民族与疆域整合上不但集历史中国之大成,亦为现代中国奠定了基础。在全面论述《中国历史地图集》编绘思想的《历史上的中国和中国历代疆域》一文中,谭其骧曾提出一个发人深省的问题:

17世纪、18世纪清朝之所以能够在这么大的范围之内完成统一,这决不是单纯的由于那时的清朝在军事上很强,在军事上取得一系列的胜利所能够做到的。单纯的、一时军事上的胜利和军事征服要是没有社会、经济基础来维持的话,统一是不能持久的。

清朝何以“能够在这么大的范围之内完成统一”,彻底终结“中国”与“夷狄”长期的二元对立状态? 对这一根本问题,谭其骧提出了一个独到而精辟的见解——不同民族、不同地域之间基于共同利益的相互需要。谭其骧指出:

那个时候中原的明朝和东北的满州(洲)、北方的蒙古,时而打仗,兵戎相见;时而通过和谈规定明朝岁赠女真、蒙古多少物资,并进行互市。打也好,和也好,目的无非是女真人要拿人参、貂皮来换中原地区的缎布、粮食和农具,蒙古人要拿他们的马来换中原布帛、粟豆和茶叶。岁赠互市不能满足他们的需要时,就打进来掠夺。一边进行掠夺,一边要挟举行新的和议,增加岁赠。这说明边区发展到16世纪、17世纪时迫切需要中原地区的农产品和手工业品。当然,中原地区也需要边区的人参、貂皮、马匹等等。但是比较起来说,边区更需要中原的物资。所以说,通过互市,通过战争,最后需要统一。因为统一之后,只要中原能用布匹、粮食等物资满足边区的需要,就可以平安无事,统一就可以巩固下来。所以我说清朝之所以能造成大统一的局面并且巩固下来,是顺应了历史的潮流。是历史的发展自然形成的。

谭其骧

这段阐释,对理解清朝为何不介意使用“中国”一名极为重要。事实上,“中国”概念在清朝发生变化只是一种表象,此表象背后,真正起决定性支撑作用的是“实”。这就是:自唐末再度出现分裂局面以来,经过辽、金、西夏与两宋之间的战争、交流与对峙,经过元、明时期大范围的地域统一和民族整合,不同地域、不同民族在长期接触、交往、战争、贸易与掠夺中逐渐形成了基于共同利益的相互需要。正是这种相互需要,产生并支撑了清朝的大一统,导致“中国”与“夷狄”长期冲突、对峙的二元结构趋于瓦解,彻底终结了近两千年的“中国”与“夷狄”两分格局。这不但构成了清朝大一统的基础,也支撑了现代“中国”的诞生。所以,清代后期,“中国”逐渐成为国名并不是偶然发生的,而是有深刻的民族、地域、社会与文化整合的内涵与背景。归根到底,是“实”发生根本性改变,即谭其骧所言“是历史的发展自然形成”的结果。

有一点颇值得注意,“中国”成为国名和“中华民族”概念均产生于晚清,时间大体同步。梁启超正是在从民族视角考察中国历史的《历史上中国民族之观察》一文中正式提出了“中华民族”概念。毫无疑问,以“中国”作为国名和“中华民族”均是标识中国民族与地域整体性的词语与概念,二者形成时间大致相当,且齐头并进,充分说明一个事实——在晚清“两千年未有之大变局”时代,中国民族与地域整体性被中国知识精英所认识和强调,并获得大幅度提升。

顾颉刚

晚清以“中国”作为国名,同“中华民族”概念诞生所呈现的高度一致,表明彼此存在密切关联,内涵上高度契合。二者犹如孪生姊妹,共同成为20世纪现代中国建设的重要思想与观念。辛亥革命前后从“驱逐鞑虏、恢复中华”到“五族共和”的转变;抗战时期“长城谣”所唱“长城外面是故乡”;1939年顾颉刚提出“中华民族是一个”,谭其骧主持改绘编修《历代舆地图》却催生《中国历史地图集》等等,都是生动说明。换言之,晚清以“中国”为国名和“中华民族”的视野及观念,在内涵上相辅相承、相得益彰,均旨在强调中国民族及地域的整体性。这雄辩地证明一个事实:唯有从“中华民族”整体视野,才能构建完整的“中国观”。

[原文载于《清华大学学报(哲学社会科学版)》2025年第3期,作者:石硕,四川大学历史文化学院]

编辑:若水

欢迎大家关注本微信号!

独立精神

《清华大学学报(哲学社会科学版)》

官方微信平台

Journal_of_Thu

本篇文章来源于微信公众号: 独立精神