有国外研究者认为市场整合是经济增长的源泉,欧洲国家在19世纪取得的工业化成就离不开18世纪内部市场的完善。与此相伴而生的观点是:只要形成了统一的市场,就会获得源源不断的经济增长。然而,上述研究者还指出,技术进步与制度优化同样是经济增长的先决条件,与发达的市场相辅相成。晚清时期的中国处于变革之交,轮船、铁路等交通技术,以及银行等商业制度由沿海城市和通商口岸向内陆扩散。中国的市场也由封闭逐渐转为开放。在这一背景下,对全国内部市场整合情况及其影响因素的研究就显得格外重要。本文选择清代银钱比价数据,比较南北方市场整合程度的差异,并从制度与交通等方面对可能的作用机制进行了分析。我们也希望历史的经验能够为当下建设全国统一大市场提供参考。

本文依据前人研究,将市场整合定义为“两个市场之间价格同步变动的幅度”。两地之间市场完全整合时,输入地价格应等于输出地价格加套利成本。而当两个市场分隔时,其价格序列的变动就会出现不同步的现象,即信息不对称、贸易壁垒等因素阻碍了套利行为的发生。衡量市场整合的方法有很多种,比如王业键使用相关系数衡量清代中期粮食市场的整合程度,赵留彦等使用门阈误差修正模型估计了上海、芜湖两地间的粮价关系。我们参照颜色、薛华等使用的协整方法,以Augmented Dickey-Fuller(ADF)t 统计量衡量两个序列之间的协整关系。该统计量越小,则说明两个市场整合程度越高。这种方法的好处在于,其衡量的指标更接近于市场整合的定义,即两条序列波动关系的相似程度;同时,这种方法可以捕捉到市场制度、交通技术以及交易成本等因素的综合影响。

本文的第一个贡献是使用银钱比价序列研究清代货币市场的整合程度。近年来,关于中国近代市场整合的研究大多使用的是粮价数据。薛华、颜色、彭凯翔等均使用王业键整理的“宫中粮价单”,在府级层面对市场整合进行了分析;赵留彦等利用上海与芜湖的米价序列,考察了“裁厘改统”对两地市场的影响。然而,粮食作为一种商品,其自身标准化程度有限,不同地区粮食的地位也存在一定差别。此外,在资本市场层面,Keller等比较了18、19世纪中国与英国之间利率的空间相关性。而在中国近代经济活动中扮演重要角色的货币市场,却鲜有文献涉及。研究货币市场的整合,有两点意义。第一,货币市场的整合对建立全国性的支付体系、降低交易成本、巩固政权有着重要作用。清代中国实行银钱复本位制度,由于中国产银量极低,晚清政府无法真正意义上控制货币价值与发行量。自18世纪70年代中国的银钱比价开始波动,之后的百余年几乎没有出现稳定时期,王宏斌、戴建兵等对此趋势进行了详细论述。无论是银贵钱贱,还是钱贵银贱,其主要调节机制都在市场本身,很大程度上取决于社会对白银与制钱的需求、白银的输入与输出、国际市场上的贵金属价格等因素。因此,对晚清银钱市场整合的研究,可以帮助我们一窥中央政府金融管控能力缺位的情况下,南北方市场的表现差异。第二,货币市场的整合程度是商品市场以及其他要素市场整合程度的上限。银两与铜钱在不同地区间尽管存在平色方面差异,但作为一种充当一般等价物的贵金属,其标准化程度与流动性远非一般商品可比。赵红军发现,白银流入会导致米价显著上升,这说明货币市场的波动是粮食市场价格变化的驱动因素之一,货币市场的整合程度影响着大宗商品市场。我们通过整理学界既有的研究成果,兼及其他目前已经出版的契约文书,共整理出了25条省级银钱比价序列,20条城市与县级序列,以及21条各地海关税务司数据序列,主要样本时间跨度为1815年到1910年,是目前为止最为全面的晚清银钱比价数据集。同时,我们的研究也是已知的第一篇研究清代中国货币市场整合的文章。

本文的第二个贡献是借助五口通商、太平天国与捻军、大运河废弃等历史事件,讨论了导致南北方市场整合差异的影响因素及作用机制。颜色等在对南北方市场整合差异的研究中,主要讨论了交通条件,特别是水路交通对整合程度的影响,但未探讨中央政府货币干预能力变化、战争及贸易开放等因素对市场整合的影响。我们的研究发现,除了自然禀赋,货币干预能力与市场开放程度同样有可能造成市场整合的差异。

(一)银铜复本位货币制度

清代中国实行银铜复本位的货币制度。清政府只是统一铸造制钱(铜币),但国家税收却以银两为主要计价和结算单位进行征收。清代中国是一个产银极少的国家,政府对市场上大量流通的来自海外的银两或银元通常不加干预。民间小规模的交易多使用铜钱,大宗或长途贸易,通商口岸则多用银两。比如,农民所得的农产品价格一般以钱计算,在缴纳税款时则需要以银两结算;而洋货价格一般也以银计算。容闳在《西学东渐记》中记载,他曾于19世纪60年代初赴安徽省太平县为洋行收购茶叶,当时他所携带的是银两,而当地的茶号向茶农收购茶叶时则使用制钱。

铜钱和银两之间,官定为千文一两的比价,通过增减铜钱的重量来迎合市场的银钱比。郑光祖曾言:“自余所知,乾隆四十年以前,我邑钱与银并用……银一两兑钱七百文,数十年无所变更。”即乾隆年间银钱比价大概在700∶1,并且维持了较长时间。为了将全国银钱比价维持在一个较为统一的水平,清政府要求地方官员每月都要上报银钱比价以及物价。这样做的前提是强大的中央集权能力,各级官员能高效如实地上报当地银钱比价,中央政府的金融调整措施可以顺利下达到地方。然而18世纪后期开始,清王朝统治力下降,这种流程逐渐中断,银钱比价也受到各方面因素不断变动,远远脱离了官方制定的标准,各地的银钱比价也出现了不同走势。

虽然银两是清代主要流通货币,但其所用单位以及成色千差万别,全国使用的“平”不下1000种。铜钱的成色和制式就更加混乱。各地不同的银钱制度也增加了交易成本,强化了市场分割。

(二)交通运输能力

河流、地形等自然环境差异会导致地域间交通条件的不同。地区间银钱价格的整合依赖于套利空间的存在,即实体银钱得以在两地间运输并赚得差价。中国北方的商品货物运输大多依赖陆路,南方则可以利用长江及发达的直流水系,通过水路运输商品。韩祥记录了山西大德享商号途经保定,奔赴天津兑换3.6万两白银的行为。驱使大德享这么做的动力,自然是利用山西与天津的价格差实现套利,但这么做的成本却比水路运输高得多。据珀金斯统计,河北、山西的陆路运输成本是长江水运的3到5倍;尽管北方各省有黄河和大运河流经,但由于河流淤塞,航道通行能力较弱,其水运成本仅比陆路运输成本低35%,远高于长江水运成本。在1855年大运河事实上废弃后,北方各地的运输更加依赖陆路交通。高昂的成本会阻碍地区间套利行为的发生,从而造成市场隔阂。

(三)五口通商与制度变迁

随着1842年《南京条约》签订,广州、厦门、福州、宁波和上海等地开设对外通商口岸,中国经济逐渐由封闭状态转变为对外开放状态。通商口岸城市在短期内就出现了人口快速增长,外商投资、进出口贸易等经济指标亦有长期显著提升。除了经济红利,开埠还带来了更先进的技术,如铁路、轮船、电报,更好的公共服务,如卫生体系与教育系统,以及更先进的制度环境,比如产权保护。在金融方面,外国银行通过通商口岸建立金融贸易网络,并参与了中国最有影响力的几种银两制度的制定,包括西班牙银元、上海的“规元”、汉口的“洋例银”以及海关使用的关平银制度等。这些记账单位看起来烦琐,但是比起开埠前国内行使的成百上千种银两制度,已经规范了很多,大大降低了交易成本和贸易壁垒。

银行及配套金融网络由贸易港口兴起,但向内陆的扩张却有着明显的南北差异。据贺水金统计,截至1937年6月,上海共有外商银行27家,紧随其后的是天津、北京、汉口,分别有14家、10家、10家。上海、汉口是南方重要的贸易港口,天津是北方大港,北京则为清朝政治中心,外商银行对这四个城市都十分重视。华商银行是移植西方银行模式的结果,既是现代金融制度的载体,也是连结国内商贸往来的重要桥梁。华商银行的地理分布,可以视作标准化货币制度在内陆的影响范围。截至1937年6月,拥有5家以上总行的城市分别是上海、重庆、天津、杭州、广州。华商银行在一市县设立总分支行5家以上者,分布最广的依次是江苏省(含上海)、浙江省、四川省,其后河南省、湖北省、湖南省、江西省、福建省并列第四,除河南省以外全部为南方省份。以浙江省为例,永嘉、杭州、定海、金华、绍兴、鄞县、嘉兴、余姚等地均拥有超过5家华商银行的总分支行。而河北省(不含北京)只有天津的总分支行数目超过5家,没有延伸到其他市县。从银行拓展的例子可以看出,在南方,标准化的金融制度通过口岸城市拓展到内陆各个市县,然而在北方,则只局限在少数中心城市或口岸城市。

(四)战争与清政府的货币干预能力

战争会直接造成市场波动,从而影响市场整合。爆发于19世纪50年代的太平天国运动与捻军起义是中国历史上规模最大的农民战争,其时间跨度十余年,造成数以千万计的人口死亡。捻军主要波及北方豫、鲁、甘、陕、晋、直隶等省及苏、皖两省北部,太平天国运动则主要波及苏、浙、赣、皖为主的南方繁华地区。王宏斌发现太平天国运动对商品经济造成严重破坏,导致银价下跌;杜恂诚等认为1861—1870年高昂的米价与太平天国运动有关;袁为鹏等发现战争带来的外贸中断影响了安徽地区的货币使用结构,来自战争的冲击很可能也会直接影响各地货币市场间的同步。

战争还会通过影响国家对货币市场的控制能力,来间接影响市场整合。清代前期,清政府通过增加或减少铸造铜币数量、增减文钱含铜量、增减官俸与军饷的货币构成比例、发放生息银两来调控全国范围内的银钱比价;通过发掘铜矿、进口铜材、垄断铸币权来控制流通中的铜钱量与成色,通过释放白银储备增加流通中的白银。在对1644—1800年清代货币政策的研究中发现,尽管铜矿的利润非常有限,清政府仍持续进行补贴以维持银钱的价格稳定。然而历经嘉庆、道光两朝的战乱之后,国库空虚,两次鸦片战争及十几年的国内战争更是雪上加霜。清政府原来所依靠的八旗、绿营等主要军事力量不堪一用,只能依靠湘军、淮军等汉人军事集团。战乱平息后,曾国藩、李鸿章、左宗棠等人也成为督抚大员。这些因军功而得势的地方督抚权力颇重,乡绅势力与地方团练兴起,严重影响了清朝在地方财政和人事等方面的集权,对货币政策的干预能力也直线下降。比如光绪三十二年(1906)奕劻命山西推广省局铸造的铜元,这一政策就侵犯了传统银钱业的利益,遭到商会与地方官绅的抵制,至宣统年间,规制统一的铜元仍未在山西流通,各地依然使用自铸铜钱。生息银两制度更是在乾隆年间就结束了。政府的货币干预能力下降以后,货币市场的整合只能依靠市场本身来实现。

(一)数据

为构建19世纪中国银钱比价的面板数据,我们依据前人研究与自己收集,共整理了66条省级、府级与县级序列。原始资料来自省级档案、海关报告、地方志、民间账簿与报刊。我们从原始商业账簿史料中摘录了徽州黟县同和号与兆成号盘单所载的银钱比价数据。

65条前人学者整理的序列中,盛京、察哈尔、河道、黑龙江、吉林与上海的数据由王宏斌辑录自笔记、奏折、年谱、史书等资料,在下文图例中以省份名称表示。另一组省级数据由胡岳峰整理,他根据目前学界掌握的所有银钱比价序列,构建省份年均面板,下文图例中以“省份名称_胡岳峰”表示。南通的银元比价由森时彦引自林举百《近代南通土布史》,本文按1银元等于0.715两白银折算(下同);森时彦还整理了张家骧《中华币制史》中上海海关银钱比价数据,在下文图例中以“地名_森时彦”表示。芝罘、胶州、秦皇岛、重庆、宜昌、汉口、九江、芜湖、南京、镇江、宁波、福州、厦门、广州、汕头、琼州、龙州、沙市、上海税务司等海关数据,除沙市数据由滨下武志整理,上海税务司数据由彭信威整理外,其余海关数据全部辑录自杨敬敏对近代棉纺织工业的研究,在下文图例中以“地名_海关”表示。蒋立场以《申报》、天津商会档案、《大公报》为核心,搜集了上海、天津、山东等地的银钱比价,本文直接辑录胡岳峰从中整理的数据,在下文图例中以“地名_报刊”表示。直隶宁津县的数据由严中平等整理自宁津县大柳镇“统泰升记”商店《出入银两流水账》《买货总账》等,这组数据曾被许多研究者用来解释全国性的价格变动。直隶完县的数据辑录自民国二十三年(1934)出版的《完县新志》。直隶定县的数据由彭凯翔提供,原始数据摘录自《定县社会概况调查》。直隶东安的数据由李真真整理自小惠庄材铺盘单,其所用东钱以6∶1的比例换算成制钱。熊昌锟整理的浙江鄞县董家“旧计簿”银钱比价为月度数据,我们对其取年度均值。尽管胡岳峰在考察其原始资料时,认为该月度数据序列是从当月随机抓取得来,但是我们年度均值的处理方法很大程度上消除了随机误差项的干扰。使用类似的年度均值法,对马文静辑录的昌玉公账册银钱比价数据进行处理,获得山西文水序列。江西乐平的数据由马勇虎整理自徽商志成号的商业账簿。四川犍为的数据采自林满红的研究。四川无为的数据由彭凯翔提供。另一组由彭凯翔提供的上海数据,采自上海钱庄史料。浙江平湖的数据由桂强辑录自鼎丰酱园年盘总账,由胡岳峰整理。

安徽屯溪的数据由郑友揆整理自中国社会科学院经济研究所藏会堂账册中的购货记录,原始数据是铜钱与上海九八规元的比价,文中也列出了严中平对宁津县的研究结果,并将之换算为铜钱对上海规元的比价,由此我们可以获得上海规元与银两的汇率,进而将郑友揆的数据转化为银钱比价。其中1865—1869年的数据是根据上海、天津、宁波等地的数据补充而得,本文将其删去。安徽舒城的数据由习永凯惠赠,由彭凯翔辑自《钦泉公收支账簿》,账内只称“崇本堂”。徽州数据原为洋元与钱的比价,由吴秉坤整理自黄山学院徽州文化中心所藏文书。江西婺源的数据由汪敬虞整理自《曹氏清明司祀簿》,原件藏于中国社会科学院经济研究所。安徽省局与安徽淮北的数据由罗玉东根据安徽省历年厘金收支折算,此数据为每半年一记录,本文取年内平均,如有某个半年数据缺失,则由另一半年替代,其中借用江西银钱比价的数据被删掉。

另一组山西数据由韩祥整理自地方县志与账簿,是涵盖了晋北、晋中、晋南多个府县的月度数据,受样本量限制,我们对其取平均以代表山西的年度数据,在下文图例中以“山西_韩祥”表示。张家口的数据由倪玉平惠赠,整理自张家口的税关资料。另一组北京的数据整理自Gamble(甘博)对北京工价的研究,先通过其文中所述的比价,算出基年数据,再根据银计工资与钱计工资的指数换算出银钱比,在下文图例中以“北京_甘博”表示。

(二)方法

协整检验法广泛用于衡量市场整合程度,其核心思想是:如果两条时间序列在某个线性组合后的序列呈现平稳性,即两个序列不会偏离彼此,则说明序列间存在协整关系。薛华、颜色等利用这一方法对粮价序列进行协整分析,讨论了市场整合程度与两地距离的关系。这一方法的优势是可以捕捉到运输成本、金融信息传递、货币制度等多方面因素的综合效果。对比前人研究,本文使用的银钱比价序列时间跨度更长,但为非平衡面板数据。如果加入距离变量,会导致自由度过小,从而无法得出估计结果。因此,我们仅对样本按照重大历史事件的时间点进行划分,而不按照距离进行分类。

首先将银钱比价序列分成南方与北方两组,再对照不同时间区间,对组内序列两两进行协整分析,并对残差进行Augmented Dicky Fuller检验,得到南北两组的组内ADF t 统计量均值。ADF t 统计量均值越小,表明市场整合程度越高。

需要说明的是,此方法得出的结果需要谨慎解释。受限于数据可得性,我们的非平衡面板数据无法提供跨越时间区间的完整配对,比如,A县与B县在1815年到1842年的协整统计量可计算,但是B县的数据在1843年到1894年缺失。这种情况下,1815年到1842年的ADF t均值,考虑了A、B两地的整合程度,1843年到1894年则没有将A、B两地纳入计算。因此,t 统计量随时间发生的变化,很可能是因为样本选择偏误导致的,而不是其市场整合程度发生了变化。在讨论部分,我们会综合原始数据的变化趋势与ADF t统计量,对市场整合的变化做出判断。

(一)省份间的市场整合——南北方比较

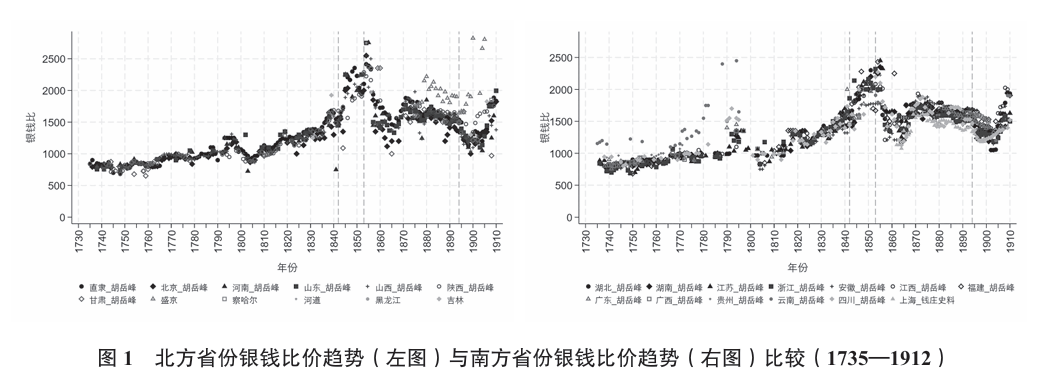

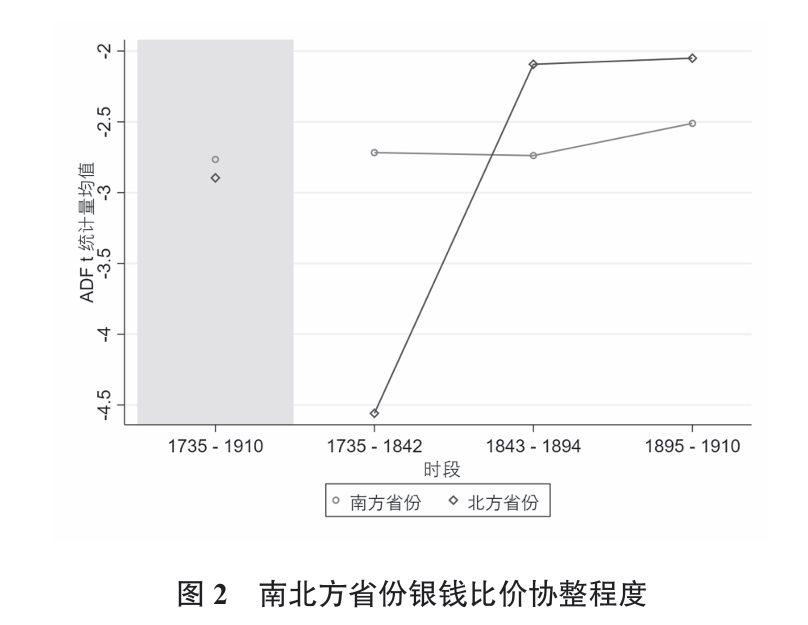

如图1所示,北方各省的银钱比价变动趋势在1842年《南京条约》签订以前高度一致,随着五口通商、太平天国运动以及甲午战争等冲击,北方各省的序列变动逐渐不再同步。反观南方各省,它们不仅在1842年以前的银钱比价变动趋势上高度一致,在五口通商之后,这种趋势亦得以延续,并没有出现明显的各序列间不同步的状况。图2展示的 ADF t 统计量印证了图1中的趋势。在1735—1842年间,北方的货币市场整合程度要好于南方;在1843—1894年间,北方市场整合程度迅速恶化,开始劣于南方。尽管在甲午战后南北方都出现了不同程度的序列离散情况,但北方依然劣于南方。

货币市场的统一是商品流通的基础,清政府有强大的动力在全国范围内维持银钱比价一致。整体而言,清代中期(1730—1842)的货币市场整合程度较好,北方优于南方,这可能归功于清政府对货币价值的干预能力以及社会的平稳运行。北方是清政府权力根基所在,货币干预能力最强,因此这一阶段的北方货币市场得到了高度统一;而此时清政府的货币干预能力在南方一直不够强大。直到1681年平定三藩之乱,云南、四川、广东等地才开始正式受清政府统治,比中原等地晚了40年。1796年开始,四川等地又爆发白莲教起义。地理因素亦放大了中央集权能力在南方的弱势,云南自18世纪初日本限制铜的出口后,就成为全国最主要的铜铸币材料原产地。铜的成本相较全国最低,加之地处边陲,交通不便,清政府很难仅仅凭借政令,将其价格与其他南方省份同步。

截取银钱比价序列后半段(1815—1912年)进行分析,可以更清晰地看到清末近百年间,各种冲击对南北方市场整合造成的不同程度影响。对于北方市场,直隶、陕西与山西在五口通商之前的银钱比价无论从绝对值还是变化幅度都高度一致,然而随着鸦片战争削弱了清政府的统治力与中央权威,三地之间开始出现价格差距。直隶的银钱比价在1854年达到了2400左右,而山西的价格仅为2100,陕西的价格不到2000。尽管三条序列都符合这一时期全国性的银贵钱贱趋势,但交易成本逐步攀升。在捻军活跃的1860年左右,山东省的银钱比价几乎保持不变,而直隶的比价却在一路下跌;直到1865年捻军活动进入尾声,两地的价格变化才趋于同步。同治中兴时期,北方各省的银钱比价逐渐趋于同步,然而在甲午战后,其市场整合开始恶化,陕西序列出现了非常明显的离群特征。

反观南方市场,尽管历经太平天国运动,其市场整合程度并未因此恶化,实际上,南方市场的整合程度在整个清代都呈稳定状态。这可能与其自身特点有关——无论集权干预能力强大与否,依赖于发达的水路交通运输的市场自身调节机制保证了银钱比价区域间的稳定趋势(详见下文讨论)。

需要说明的是,无论是银钱比价序列图,还是ADF t统计量的趋势,其变化仅仅是与我们讨论的历史事件同期发生,是相关性而非因果推断。蔡杨和杨兰使用双重差分法估计了厘金征收对粮食市场整合的影响,是利用因果推断方法探寻市场整合影响因素的初步尝试。但本文受样本量所限,无法使用双重差分法得出因果结论。

(二)城市市场整合——南北方比较

尽管省级序列的时间跨度较长,也更完整,但是其数据采样点或为省城,或在计算时取省内各地的平均值,这对我们的结论产生了一些挑战。以省城代表全省的问题在于,省城一般地处交通便利之处,无论是战乱还是运输线改变,对省城银钱比价的影响应该是最弱的,因此依据省城数据,很难推论出南北方市场应对冲击能力的差异是由于运输成本或地理位置所致。后者带来的问题是,如果省级数据是省内各地的平均值,则很可能对冲掉了真实的价格波动,各省份的价格序列变动都会平缓,从而对市场整合程度产生虚高的误判。

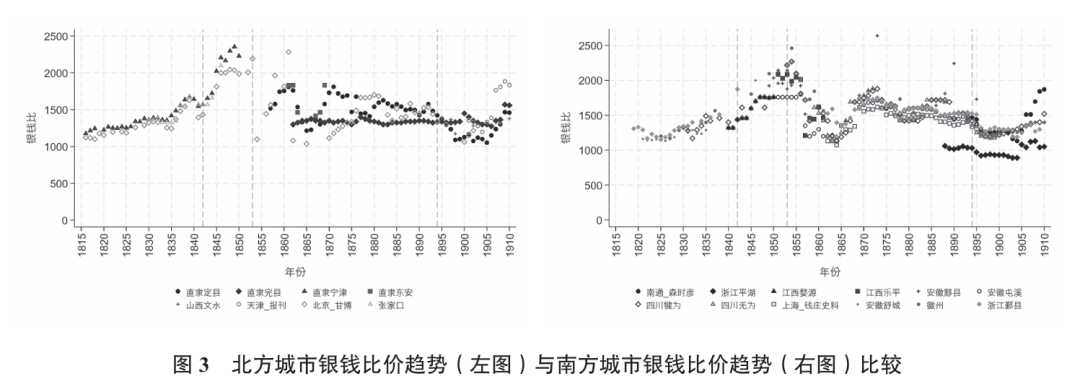

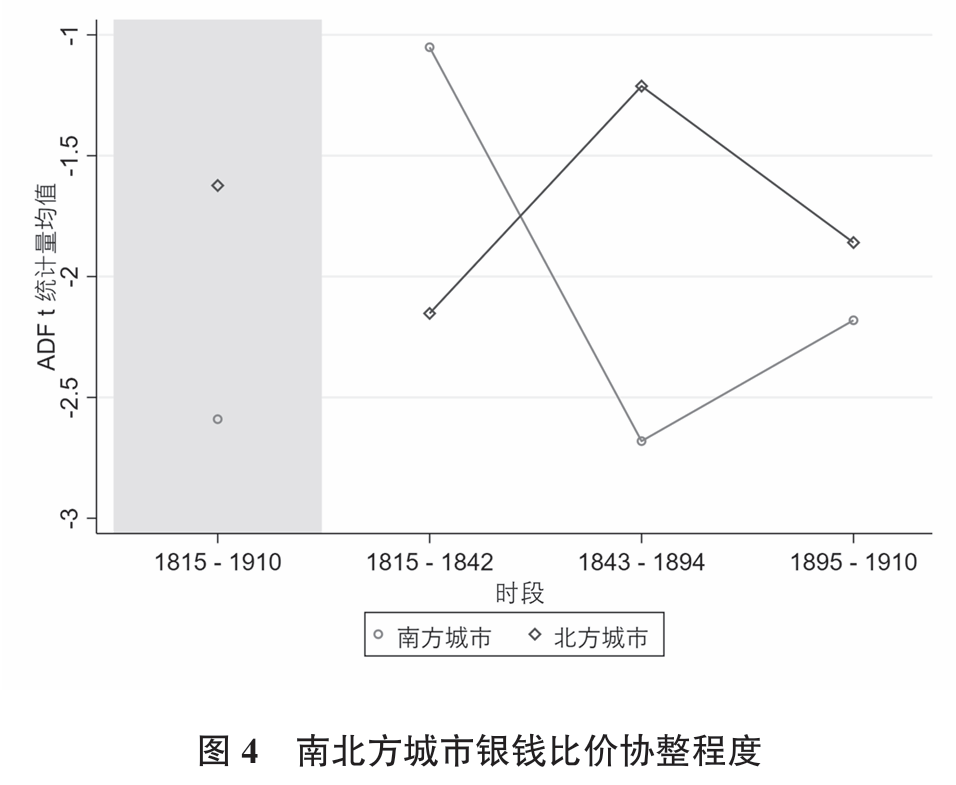

为解决省级序列的问题,我们在这一节使用城市(县)数据,对1815年到1910年南北方市场整合程度进行比较。从图3可以看到,1815年到1910年间,南方市场的整合程度要优于北方,具体来看,1815年到1842年北方的整合程度较好,在1842年五口通商以后,南方的市场整合程度开始优于北方。ADF t统计量揭示的规律与省级序列的发现是一致的(图4)。如前文所述,我们在解释ADF t统计量时需要格外谨慎,特别是样本量较少的时间段。比如图3所示,在1815—1842年间,北方只有直隶宁津、张家口与北京等3条序列,这3个城镇都位于直隶,地理位置接近。而同时段参与比较的南方序列有浙江鄞县、安徽徽州和舒城、四川犍为,地理距离是北方样本的数倍。这样北方的市场整合程度在这一时期优于南方,可能仅仅是距离因素所致,从而掩盖了南北两地的要素差异。

对于北方而言,第一次鸦片战争以后,直隶宁津县就与北京的银钱比价结束了近30年的共同价格走势,开始出现分化。这再次印证了省级证据的发现:鸦片战争动摇了清政府的价格管控能力,哪怕是畿辅地区,清政府都有些力不从心。1853—1868年间捻军的活动更是进一步扰乱了市场,北京以及直隶定县、完县、东安县出现了完全不同的银钱比价走势。其中完县的序列较为平稳,定县出现了由低升高,降低再升高的剧烈波动,最大价格浮动为600左右;东安县的价格走势为U字形;北京的银钱比价波动更是剧烈,价格浮动达到了1300左右。北方银钱市场直到甲午战争前才逐渐平稳,用了将近40年的时间。

对比之下,1842年后的南方市场,江西婺源与安徽屯溪的序列走势高度一致,在1849年后新加入了安徽黟县、江西乐平等序列,尽管前者与后者有比价上的差距,但是我们并不清楚这种差距是一直存在的,还是五口通商后才产生的。在太平天国运动最激烈的1853—1864年间,南方各地的序列走向十分混乱。然而在1865年后,南方市场迅速进入高度整合的状态,战争的影响被南方发达的水系交通和通商建立的市场制度迅速抹平。一个十分有意思的序列是浙江平湖,其银钱比价相比南方其他地区每两低了将近500,但是变动趋势却高度一致。造成价格差距的可能原因有两个:第一,平湖序列中的银钱比价序列采用了不同的单位,可能是短陌或者七折钱等市场惯例所导致的;第二,平湖与其他地区的固定价差是交易成本导致。无论哪种原因,都不足以挑战南方在这一时期形成了较好的市场整合的结论。因为市场整合并不关注价格的绝对值是否一致,而是关注序列的变化趋势是否一致,即价格信号的传递效率。

城市序列的比较印证了省份序列比较的结论。基于大一统秩序下建立的北方市场整合,一旦中央集权遭受外部冲击就会变得离散,从危机中恢复的能力也更弱。反观南方,从始至终都拥有较为发达的交通网络和市场体系,其各地间的价格整合依靠的是市场作用,并不依赖政令强制。一旦战乱等外部冲击结束,尽管中央政府对货币的控制能力难以恢复,各地间的价格整合也会在市场的主导下迅速恢复。

交通网络和市场体系还可能通过影响各地结算或记账单位的发展,降低结算成本,间接推动市场整合。以一些港口和大中城市为核心,虚银两的出现逐步统一了区域内的银两平码。其中具有代表性的虚银两包括上海的九八规元、天津的行例银、武汉的样例银、北京的京钱以及营口的过炉银等。这些金融制度主要用于大宗交易,广泛流通于商号之间,并在区域性市场乃至跨区域市场中发挥重要作用。在五口通商后,上海逐渐成为全国金融和商贸中心,其九八规元成为全国众多商埠进行银两平码折算的标准。例如,上海在与天津的转口贸易关系中占有较大比例,这种贸易联系使得天津与其他国内商埠的汇兑标准建立在对上海九八规元的折算基础之上。同时,南方港口之间呈现出高度整合的趋势(详见下文对港口间整合的比较分析),这很可能是由于发达的埠际贸易,促进了区域性虚银两之间形成透明的汇率机制,从而降低了结算成本,进一步推动了跨区域货币市场的整合。

南北方的货币结构差异与新式货币的使用,也可能导致市场整合程度的差异。我们此前的研究表明,南北方虽然都是银钱并存的情况,但南方更倾向于使用银元,而北方则更多使用银两。相较于银两,墨西哥银元具有更为统一的规制和稳定的价值,因而在跨地区贸易中更受青睐,其在促进市场整合方面的作用类似于虚银两。

庄票作为晚清时期兴起的支付结算工具,可能也是导致南北市场整合差异的重要原因。钱庄的兴起主要依赖于口岸商栈,期票成为货款支付的主要工具,尤其在19世纪80年代以后,钱庄开始在外地开展业务。例如,镇江润昌栈便会派遣庄客驻上海处理往来汇兑业务。此外,上海、广东、江西、安徽、湖北等地的钱庄也在各个口岸和大城市设立分支机构。一张钱庄承兑的汇票便可在目的地办理货物,无须携带现银。这些沿长江设立的钱庄大幅降低了汇兑成本,与此相比,北方钱庄的数量则远远落后。南北在与官方相关的汇解业务上亦表现出显著差异。自太平天国和捻军运动以来,省级政府向中央运输税银的陆路通道中断,朝廷默许了地方政府通过票号汇解税银的行为。南方各省的督抚积极采用票号提供的无现金信用票据(即汇票)来解送税银官款。而北方各省的督抚,即使在区域交通网络遭遇严重破坏的情况下,仍坚持传统的陆路委解税银。即便在票号的发源地山西,使用汇解的例子也寥寥无几。南北方官员在汇解问题上的不同态度,既可能源于政治动机,也可能是由于各省私人金融机构活跃程度的差异。票号的业务主要集中在货币和商品跨区域流通较好的南方,私人金融机构发行的信用票据与交通运输能力的相互作用,活跃了地方市场,解释了南北市场整合的差异。

(三)港口的比较

如前文所述,由于样本量不大,我们无法在统计分析中对各地间的距离以及各地与最近贸易港的距离进行控制。这样就不足以证明南方各地在面对战争等冲击时,是通过水路运输的便利来同步价格、整合市场的。同时,南方也存在许多山区和交通不便的地方。因此,为了进一步验证交通运输的作用,我们整理了南北方海关税务司的序列进行比对。

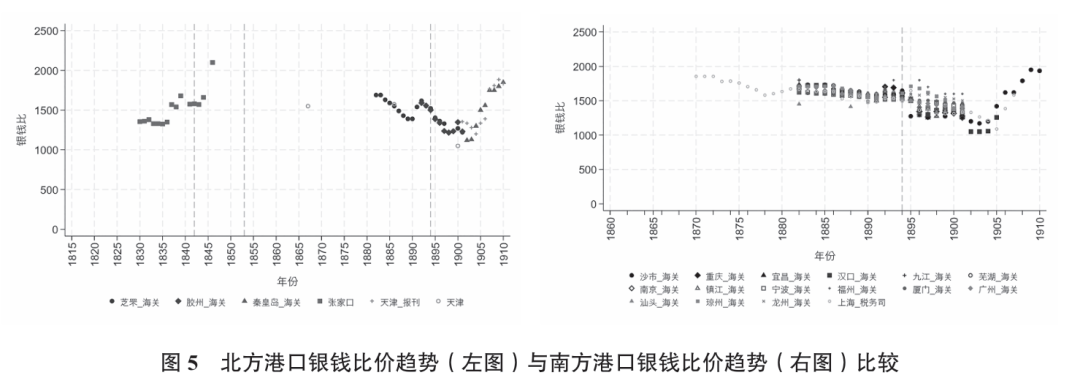

如图5所示,南方各港口的银钱比价趋势高度一致,只是在甲午战争之后的几年出现了一些离群现象,但又迅速恢复。发达的内陆河运与海运确保了南方港口间的高度整合。北方港口的数据完善程度很低,因此很难看出其整合程度如何;受限于样本量,我们也无法计算北方的ADF t统计量从而与南方进行比对。仅就南方港口间的ADF t统计量而言,1860—1894年与甲午战后到清朝末年这两个时间段里,南方港口间的市场整合程度几乎未发生改变,这很可能得益于南方港口间日益完善的航运系统。

(四)京杭大运河的废弃

尽管北方的物流以陆路运输为支撑,但是京杭大运河沿途各地可以享受水运带来的便利,这些北方地区的价格变化很可能因此与南方各地保持接近。而京杭大运河的废弃导致了这些运河沿途地区不再享受漕运便利,如果其序列因此出现离散,则可以进一步证明水运交通对价格序列离散程度的影响。

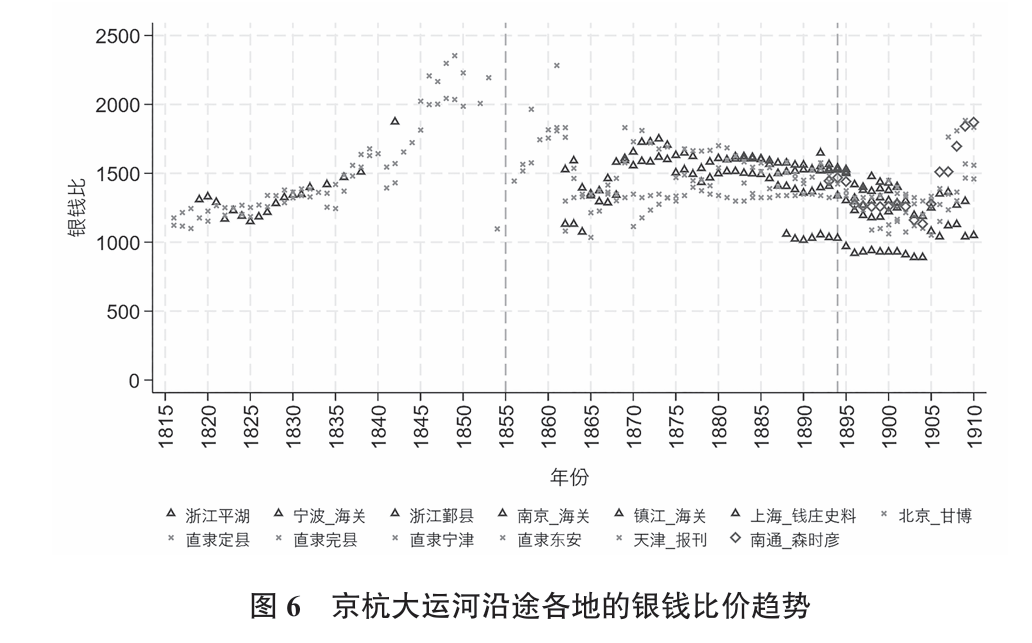

挑选位于京杭大运河沿途的样本,各地银钱比价的变化如图6所示。1855年大运河因黄河改道事实上废弃之前,南北方运河沿岸的银钱比价序列并没有明显的离散趋势,这很可能是漕运降低运输成本、传递价格信号的功劳。而在1855年大运河废弃之后,北方的价格序列出现了很大的离散,南方的序列依然保持较高的整合程度。这一时期,南北方市场都经历了不同程度的战乱,但是凭借天然发达的水路运输系统,南方各地的市场受到的冲击较小。可是对于北方而言,一旦失去与南方连结的水运,成本高昂的陆路运输就无法再使各地的银钱比价序列保持趋势一致。ADF t统计量印证了这一趋势,大运河的废弃使北方的市场整合程度恶化。尽管受样本量所限,我们无法算得1855年之前运河沿岸南方各地的ADF t统计量,但是1855年后,南方的整合程度远好于北方,由此可以推测,大运河的废弃对南方市场的影响远小于北方。

我们使用来自前人研究成果与自行整理收集的共66条省级、府级与县级银钱比价序列,考察了清末南北方货币市场整合的差异,探讨了五口通商、战争等冲击对南北方银钱市场的不同影响,并且借助通商口岸、大运河废弃等变量分析了潜在的作用机制。

我们发现,清代中期南北方货币市场的整合程度都处于较好水平,其中北方略优于南方,这可能是因为清政府对中国北部市场的货币干预能力更强。然而随着五口通商、太平天国与捻军等战事爆发,政府权威与货币干预能力受到削弱,北方市场的整合程度迅速恶化,南方市场的整合程度则保持平稳。

交通条件是解释南北货币市场在政府干预缺位后出现巨大差异的主要原因。南方水运发达,运输成本较低,依靠自然禀赋便可以传递价格信号,达到较好的市场整合。而北方的河运能力较差,主要依赖成本高昂的陆路运输,在政府干预缺位以后,易形成市场分割与贸易壁垒,整合程度变差。政府干预缺位后,南北方市场应对战争冲击的能力也不尽相同。太平天国与捻军战事极大扰乱了全国市场,然而南方各地在战乱平息后,迅速重回到高度整合状态。北方的货币市场则需要几十年的时间进行恢复。为进一步验证交通影响的假设,我们考察了南方口岸城市的市场整合程度,发现南方各通商口岸的序列高度同步,整合程度很好。同时考察了大运河废弃对运河沿岸北方各地市场整合的影响,发现失去与南方的河运联结后,北方各地的市场整合程度下降。这再次说明在清代,发达的水路运输对市场整合的重要性。

自然禀赋还会通过影响新制度的建立及其传播来间接影响市场整合。尽管南北方都开设有通商口岸,引进了较为统一的银钱单位,但是南方口岸对邻近城市有较强的辐射作用,通过发达的水路交通网络把先进的银钱制度传播到内陆。北方的通商口岸,如北京、天津等地,尽管自身金融产业高度发达,但很难将其扩散到邻近地区。

我们的研究结果还可以为当下建设全国统一大市场提供历史参考。中国历史上的高度集权和市场机制都曾对市场整合及全国统一大市场建设做出过贡献。中央集权可以在幅员辽阔的国境内消除信息不对称与贸易壁垒,带来高度整合的市场,但集权式统合机制离不开市场的有力配合。当面临外部冲击时,一旦政府调控能力受限,这种市场缺位的整合模式将会十分脆弱,也缺少将危机转化为机遇的机制。

(感谢宁君、商卓澄、牛浩在数据辑录、整理方面的帮助。感谢胡岳峰、彭凯翔、倪玉平、习永凯、熊昌锟提供的资料支持;感谢中国社会科学院近代史研究所葛夫平、卞修跃、吴敏超等学者及中国近代货币运行规律学术研讨会(河北师范大学2018 年7 月)与会学者的建议。)

End

阅读原文请至《清史研究》官网:http://qsyj.ruc.edu.cn/

欢迎订阅《清史研究》杂志

微信公众号

本篇文章来源于微信公众号: 清史研究杂志