期刊索引

《历史地理研究》2024年第4期,第72—88页

何斯薇

复旦大学历史地理研究中心,上海 200433

摘

要

口岸开放对地方交通商贸和社会变迁有深刻影响。近代化成绩显著的口岸受关注较多,而对“失意”口岸艰难的近代化进程及制约因素的研究有限。龙州地处中国西南边陲,毗邻越南北部,位于山路崎岖、水浅滩多的左江上游。对龙州开埠与桂越边境交通地理变迁进行梳理,包括铁路、水路和公路建设计划间的演进及背后主导者的更迭,发现地理区位既是龙州在特定时局受到关注并得以开埠的原因,又是阻碍其交通布局改善的长期而根本的因素。龙州地区在商路竞争中屡屡受挫,呈现出固有自然地理环境的巨大历史惰性和多变时局下桂越边境地区多方势力的博弈困局。

作者简介

何斯薇,女,1994年生,广东湛江人,复旦大学历史地理研究中心博士研究生。

19世纪末,资本主义正处于由商品输出向资本输出的过渡阶段,西方各国竞相在远东地区推行扩张主义政策,企图在中国西南边疆地区开辟进入中国内地的道路。在商品输出阶段,各国的要求是开放新的通商口岸,扩大产品销售市场和原材料供应地,并引入新式交通工具以提高商品运输效率,从而满足其对加快资本循环的要求。在资本输出阶段,各国对路权的攫取是重要表现之一,铁路作为社会生产部门第一部类,“它的生产结果不增加商品量,却有助于扩大市场,把商品运送到从前无法达到、或难以达到的地方”[1]。因此无论在何种阶段,西方资本主义对中国西南边疆的觊觎都以改善该地区的交通地理条件为前提和必要条件。

法国在这一时期的侵略野心表现为以法属印度支那为大本营,自南而北由越南北圻地区向中国云南和广西扩展势力范围,并试图阻断英属缅甸与英国在中国东南地区势力范围的联结。中法战争后,法国通过不平等条约迫使中国开放广西龙州和云南蒙自两个口岸。1889年,龙州和蒙自正式设立海关。与蒙自相比,龙州位于西江水系上游的左江流域,直接面临来自英国主导的西江航线[2],尤其是下游广州、香港等港口的挑战。法国谋开龙州的目的还在于改变以往商旅多从北海进入南宁及滇东地区的贸易路线,将此商路引至龙州,将龙州打造为北圻进入广西的真正入口。[3]由此,英法在华南地区的商业利益竞争亦可理解为如何将贸易从北海引向西江航线抑或北圻地区,即商路的竞争。但是龙州地区地处山路崎岖、水浅滩多的桂越边境,地理环境复杂,区位条件不佳,它的交通布局能否支撑它加入到商路竞争之中?

学界对英法在中国西南边疆的利益竞争[4]、龙州和蒙自等西南边疆口岸开放对交通商贸与社会变迁的影响[5]、法国对滇桂两省路权的掠夺以及滇越铁路的政治经济价值[6]等问题已有较丰富的研究,然有三方面尚可推进。第一,前人描述了近代中越贸易路线由桂越边境转移至滇越边境的现象,尤其突出了滇越铁路的积极作用,却较少关注最早提出的龙州铁路计划何以被放弃。[7]第二,上述研究留意到地理环境对交通运输条件乃至口岸贸易地位的制约,然而明知地理区位不利,利益相关方因何又如何在时局变化与多方博弈中进行实践,改善交通。第三,新式交通往往先通轮船,再修铁路,接着通汽车,但三者存续有重叠交叉部分,研究往往分而论之,使三者交织的复杂关系有被简单化理解的风险。

可见,从“失意”口岸的视角去探寻影响商路变迁更为隐蔽性的因素仍有细化的空间。鉴于此,本文选取龙州作为具体的个案分析,从海关内部出版物、法国外交官回忆录与民国书刊等核心史料出发,以时间为经,不同势力主导的交通改善计划为纬,探讨自1889年龙州开关至1932年邕龙公路邕那段竣工的40余年里法国殖民者、中国海关和新旧桂系先后基于不同立场考量在龙州地区试图改造地理环境、完善交通布局的努力何以接连失败,以及失败的结果如何制约了龙州的对外贸易,使其在商路竞争中长期落于下风。

一

及时止损:龙州铁路与清末法国在中国西南边疆的战略布局(1895—1900)

从17世纪开始,法国便想借助天主教的力量侵入越南,再建设进入中国的商道。对商路开辟的渴望推动法国发动侵略战争,战争带来领土扩张,又为法国探险家提供了便利。探险活动增加了地理知识,又促使法国发动新一轮侵略,不断扩张势力范围。1862年和1874年,法国通过强迫越南签订两次《西贡条约》,承认越南完全独立,旨在使越南脱离与中国的宗藩关系。中法战争后,法国迫使中国于1885年6月签订《中法会订越南条约》,承认法国对越南的保护权,且允许法国在北圻一带开辟道路和建设铁路,彼此言明“日后若中国酌拟创造铁路时,中国自向法国业此之人商办”[8]。随后,法国又通过《越南边界通商章程》和《续议商务专条》指定开放广西龙州和云南蒙自为中越边境上的通商处所[9],并于1889年正式设关。

由是,法国在北圻地区拥有了两扇进入中国的大门: 一则溯红河而上,经蒙自入云南省,甚欲推至四川,从而阻断英属缅甸与英国在长江流域势力范围的联结;二则顺左江源流,经龙州入广西省,意欲以北圻的海防为出海口,改变商旅多从英国谋开的北海口岸或西江航线进入南宁及滇东地区的贸易线路,从而在北部湾海域和西江航线上与英国分庭抗礼。可见,法国在自南向北扩张势力范围和加强经济渗透的同时,也企图阻断英国由中国南北两条大江深入中国内陆腹地进而联结英属缅甸的野心。为达此目的,《中法会订越南条约》中已埋下了攫取中国路权的伏笔。法国试图开辟铁路进入中国西南边疆,真正的契机至甲午战后方临: 法国以三国干涉还辽有功,迫使清政府同意让与龙州铁路的修筑特权。这是法国也是列强从中国掠夺的第一个筑路特权。

1894年1月,施阿兰(A. Gérard)到北京就任法国驻华公使。在从巴黎往北京赴任途中,施阿兰在法国外交部长阿诺托(Gabriel Hanotaux)指示下特意在西贡停留,与越南总督德·拉纳桑(de Lanessan)及湄公河勘探团团长奥古斯特·巴维(Auguste Pavie)磋商如何实现法国对华的主要政治目标,即完成中法战后和约悬而未决的事情,包括勘定中越边界、明确法国在中越通商贸易中的特权与亟须开辟的交通路线等。[10]甲午战争爆发后,法国积极介入中日战争,以联合俄德迫使日本放弃辽东半岛为筹码,多次催促清政府尽快与其解决越南问题。1895年6月20日,清政府与施阿兰签订《续议界务专条附章》和《续议商务专条附章》,将猛乌、乌得、化邦哈当贺联盟猛地各处归越南,增开云南思茅为通商处所,允许法国在云南、广西和广东三省享有开矿优先权,以及法国可将越南铁路衔接至中国界内。[11]法国政府认为《续议商务专条附章》第五条,即将越南铁路延伸至中国界内的有关条款具有重大价值,7月5日,阿诺托指示施阿兰向清政府要求由法国费务林公司(Fives⁃Lille)敷设自北圻边界谅山、同登至广西龙州之间的铁路。[12]9月9日,施阿兰正式照会总理衙门,进一步要求将该铁路由龙州延长至百色。[13]交涉长达半年,总理衙门先以“中国腹地铁路未成,何能先办边境”[14]为由拒绝立刻修筑龙州铁路,无奈施阿兰据条约步步紧逼;总理衙门又考虑如果由中国自行建造,仅使用法国工料,铁路筑成后对商务也能有所裨益,未尝不可,故认为龙州至同登段计长150余里的铁路可照约接造,但百色距龙州数百里,需款过多,渐近内地,则不能开办。⑤总理衙门遂以“事势既难中辍,自办犹保权利”[15]奏请开办同登—龙州铁路,于1896年3月20日获朱批依议推行。6月5日,总理衙门和费务林公司代表在北京签订《龙州至镇南关铁路合同》,规定由费务林公司承办铁路工程,由中国铁路官局稽察。[16]

合同签订后,费务林公司于1896年10月派监工沙彭到龙州开办铁路,延至1897年3月才开始勘测绘图,6月又改派葛理义前来接办,重新签订勘绘合同,商定于9月交齐各项图纸,但至期未交。[17]工程屡次拖延,根本原因是龙州铁路潜在盈利价值有限,导致“越南法国官商多有不愿在龙州建造,欲由别路以达中国,实恐海防至龙州生意不及香港至梧州之盛行”[18]。在《续议商务专条附章》签订之时,费务林公司承建的扶梁洞—谅山铁路刚建成通车不久,是当时北圻仅有的铁路,龙州因与之相距不远,成为越南铁路接至中国界内的最近终点。为继续兜售铁路建材从中谋利,费务林公司建议修建谅山铁路的延伸线同登—龙州铁路,丝毫没有顾及龙州的实际贸易水平。[19]据海关贸易统计,1895年龙州关进出口贸易总值仅关平银9万余两,同年蒙自关进出口贸易总值284万余两。[20]龙州开埠后贸易无甚起色,并不如同期开放的蒙自逐渐兴旺。[21]自中法签订两个专条附章后,英法对彼此取得的特权心生不满,轮番向清政府索求补偿。1897年2月4日的中英《续议缅甸条约附款》规定,若云南修筑铁路,中国同意将其与缅甸铁路相接;西江开放对外通商,并开梧州、三水为通商口岸。[22]一旦西江开放对外贸易,龙州铁路的重要性必然大大降低。[23]法国不甘,在1897年6月12日的交换照会中获清政府允诺,待同登—龙州铁路完成后可以展修至南宁、百色,并允准沿百色河或红河从北圻修筑一条铁路通至昆明。[24]这一照会反映出法国对龙州铁路能否获得相应的经济回报仍有隐忧,但依然未明晰铁路究竟由何路建筑,只唯恐在与英国的竞赛中落后,宁愿先将利权攫取在手,而后再派员分老街—蒙自—云南府和龙州—南宁—桂林府两路查勘。[25]

就延长龙州铁路至南宁而言,法国驻龙州领事方苏雅坚决反对,他认为这只会导致贸易集中在南宁,更加方便货物在北海和西江下游的广州、香港等港口转运,使海防受损,令英国受益。他建议龙州铁路延长到邻近云南省的百色,拦截从云南流向南宁的货物,将其导向龙州乃至海防。[26]1898—1899年底,方苏雅接受委派调查中国南部诸省的贸易与经济形势,考察这些地区与北圻铁路衔接的机会。他也认为广西不仅农、商、矿产业价值都为零,修建往内陆道路的价值甚至为负,如果修建了陆路,广州和香港的商品就会冲击北圻市场。[27]较之龙州铁路,德·拉纳桑等人认为云南铁路的重要性大得多。⑦最终,阿诺托在方苏雅等人的反对声中重新明确,法国征服北圻的野心是承接特拉格来、安邺、堵布益等法国探险家一贯的云南梦想,法属印度支那未来的渗透目标必须指向昆明。[28]

1896年1月15日,英法两国为缓和矛盾签署伦敦协定,同意共享两国从云南和四川所获得的权益,然而“法国与英国仍在争取优越的地位,争先恐后地想先发制人,达到占有最好席位的目的”,在此情形下,施阿兰认为从老街到蒙自的铁路较易敷设,比连接云南和缅甸之间的铁路直接许多,从而能使法属印度支那在从南部进入中国的竞争中处于最有利地位。[29]1898年4月9日,法国公使吕班(Georges Dubail)照会总理衙门,提出包括“允准法国国家或所指法国公司自越南边界至云南省城修造铁路一道”在内的三款要求。[30]这一照会代表法国外交部决心摒弃龙州铁路计划的尴尬存在,将对中国经济渗透的方向重新移回红河路线,亦即要修建滇越铁路。1898年11月15日,法属印度支那总督保罗·杜美(Paul Doumer)向议会提出跨越整个联邦的大型铁路建筑计划,包含滇越铁路的修筑资金。应对英国试图通过缅甸铁路联结印度和云南的威胁,是促使议会决定批准高达2亿法郎贷款的动机之一,为在英国尚未在云南立住脚跟时就使法国势力渗入该省。[31]至此,法国实际已经放弃龙州铁路,将战略重心转至滇越铁路。

é方苏雅在龙州就任领事之初就隐约感到铁路问题被悬置了,因为费务林公司在“获得人人皆知的修筑铁路的特许权后并不是想真的去修建,而是为了从中发一笔大财”[32],屡屡拖延勘路绘图和出具估价单等事宜。1897年10月—1898年3月,费务林公司前后三次开据估单,造价均高达库平银500万两以上,苏元春以所估价目太昂要求核减为264万两。[33]1898年4月,费务林公司以彼此价目悬殊为由提出各请中人公断。次年5月,中人公断龙州铁路造价约合599万两,结果大为有利于费务林公司。广西提督苏元春坚持认为中人公断估价与内地所办之芦保、津榆等铁路相比过于高昂,故携估册至北京与总理衙门面商。在“库储支绌,巨款难筹”的情况下,总理衙门令苏元春继续与费务林公司商改做法,“能减一分,即省一分经费”[34]。最终中法双方均作出让步,中国同意采用一米窄轨,法国则同意将造价核减为320万两,于1899年9月15日重新签订《龙州至镇南关续立铁路合同》。[35]1900年3月,费务林公司再度更改估算造价为1 530万法郎(约合441万两)。[36]时逢义和团运动,总理衙门无暇顾及,法国政府又有了“正大光明”的理由召回费务林公司驻龙州的工程人员。龙州铁路自1896年9月开办至1900年7月停工,历时近四年,清政府商请中人各杂项及支付人员薪酬开支等,前后支银总计不下30万两。[37]费务林公司不仅未曾铺设一根路轨,甚至要求索赔,并作为义和团赔款的一部分,尽管这两笔款项毫无关联,该公司依然获得了数百万法郎作为取消龙州铁路计划的补偿。[38]龙州铁路筹建至此告一段落。1905年后法国又数次提起续修龙州铁路,均未掀起太大波澜,后无下文。

中法战争后,法国促使龙州口岸开放,打开了北圻进入广西的道路,却未打开法国商品进入中国西南的通道。北圻对龙州最重要的出口是八角油、薯莨、木料等土产,龙州对北圻的出口则基本是从西江或北海进口到龙州的棉布、棉纱、煤油、火柴等洋货,再复出口至北圻。[39]说明龙州开埠后,不仅没有成为法国商品进入中国的进口中心,反而成为其他欧洲商品出口到越南的中心。因此,无论延长越南境内铁路线至龙州,或至南宁、百色,最终都无益法国商品的输入,只是便利了南宁成为广西货物的转运中心,加剧了英国在北海和西江航线上的优势。法国在初期对铁路具体走向缺乏审慎考虑,唯恐对英竞争失利,以攫取利权为先,草率听取费务林公司建议延伸越南铁路至龙州。但对龙州铁路潜在商业价值评估后,法国殖民者下定决心及时止损,放弃龙州铁路计划而将目光重新转回云南路线,即滇越铁路。

二

纸上谈兵:海关倡议下的航道整治与桂越边境通轮论(1897—1921)

海关作为中国政府官僚机构,必须完成政府交予最基本的职责——征税。海关税务司着眼点与法国殖民者不同,不在于龙州能否成为法国商品的分销中心,而在于整顿税务。若往来交通便利,宜于商旅行走,税收自能增加,而无论洋货是属何国之洋货。1897年西江开放通商后,龙州关税务司马士(H. B. Morse)比较香港货物走广东—梧州—南宁和走海防—龙州—南宁两路的运费差异,发现同登—龙州铁路运费断不可能低于西江水运,因而判断龙州铁路势难建筑,更不用提续修至南宁,故提议“与其费千百万元建铁路,曷若用五六万两修河道置轮船之为愈”[40]。当铁路之议久悬不决之时,马士之论就得到不少继任者的认同,如1908年龙州关署税务司林德厚(K .H. Von Lindholm)虽认为马士估算整修河道之费太低,但若真能将“龙州往南宁、梧州之河道测量开浚,以备浅水小轮船常年川走,冬令约有两月之久河水太浅不能驾驶之时,则将各轮入澳修葺,如此则海防可由那岑、龙州、南宁以达香港往来交通,则所费整顿之资,大益于商务”[41]。因此,要实现北部湾贸易圈与香港世界市场的联通,关键在于左江航道整治和轮船航线开辟能否成功。

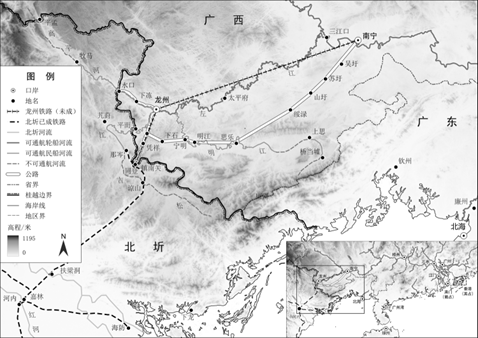

龙州关在桂越边境设有三个分关——平而关、水口关和镇南关。除经镇南关的货物是通过陆路运输进出龙州外,经平而关和水口关的货物都仰赖左江两支源流松吉江和高平河的民船运输。[42]如图1所示,高平河发源于云南,经平孟流入北圻,沿西北—东南方向穿过北圻的高平省,由此得名。[43]经水口关流入广西境内后,多称水口河。松吉江发源于北圻边界诸山,呈东南—西北方向至谅山后折而北流,大致与桂越边界平行,至艽葑改变方向,向东流经平而关,进入广西境内,而后多称平而河。[44]平而河与水口河于龙州汇合后,始称左江。左江自龙州流经崇左、扶绥至今江西镇同江村三江坡(距南宁上游48千米处)与右江汇合,即郁江起点。有时亦将龙州至南宁河段泛称左江。[45]

图1 1932年桂越边境交通示意

资料来源: 底图为CHGIS(V6)的1911年层数据,https://chgis.fairbank.fas.harvard.edu/data/chgis/v6/;国界数据来自中国科学院资源环境科学与数据中心的“全球国家行政边界数据”,https://www.resdc.cn/data.aspx?DATAID=205;DEM数据是根据SRTM 30M数据自行合成的全球250M数据, https://mp.weixin.qq.com/s/jOK4p⁃m2aQMjPpCOLideuw。

龙州地处平而河与水口河交汇之处,上通越北,经左江流向南宁,下达西江,是沟通广西内陆与广州、香港的天然水道和商路。然从河流通航力、方向及水位的季候变迁三个关键因素来看,左江的河流运输远谈不上发达。因为桂省河流“悉处上游,流经山谷之间,河面多极浅窄,冬春二季尤甚,河床坡度起伏无定,河底全系沙石构成,因而滩险特多”[46]。左江尤甚,河幅窄狭,虽其“浅滩不如右江之多,冬春水涸亦不如右江之甚,然而航行反较右江为险阻”[47]。据龙州关署理税务司濮义耐调查,左江全程有62个滩险和急弯,是提升贸易的严重阻碍。[48]其中最危险当属龙州下游约97千米处的雷劈大滩,当下行船只进入左岸航道的滩险头部,一直与岸边悬崖平行的雷劈大滩突然以直角转向河中央,此时河道极狭,船只因下行速度极快,稍有不慎就会翻船或船身被岸边锋利的岩石割破。[49]因此,濮义耐总结龙州是一个水陆两路都难以抵达的通商口岸,尽管它在空间上邻近北圻,且通过左江和西江可以连接南宁、梧州口岸和珠三角市场,但商业活动仍然迟滞,没有改进的征兆。只有改善龙州与北圻相连的水路与西江,使其能够在全年通行更大的帆船和电船,贸易繁荣才有望实现。[50]因此有必要依次考察左江、高平河和松吉江通航电船的可能性与实际结果。

如果说龙州是桂越边境上依赖松吉江与高平河的转运口岸,那么南宁一方面是依赖左、右江和郁江连接桂西和广东的集散中心,另一方面还可通过陆路和北海沟通。法国促开龙州、蒙自后,1893年香港总商会敦促英国外交部速向清政府要求开放西江对外通商,并开南宁、梧州和浔州等为通商口岸[51],“南宁作为广西西部的集散中心,将比谅山获得更大的优势”[52]。西江通商后,英国驻华公使窦纳乐(C. M. MacDonald)以南宁地界西江,应据条约开埠,屡次催请清廷开办。时法国方面亦有延展龙州铁路线至南宁之议,对英国的图谋颇为不满。为免外人多番觊觎南宁以及开放南宁对税收亦不失为益事,1899年初广西巡抚黄槐森响应清廷在沿海、沿江和沿边展拓商埠的决定,奏请将南宁辟为商埠,很快获批。[53]此外,为免西江航利尽落外人之手,1893年苏元春主持成立邕龙利济局,总部设在南宁,指定委员管理,并于龙州设分公司。该公司从广州购置载重250担的车船3艘,每月大约往返邕龙4趟。[54]1903年,天和洋行(Banker & Co.)成功利用煤油发动机改装老式车船并在西江上试航成功。[55]于是1904年,第一次有载重7吨的小型电船[56]自南宁驶抵龙州[57]。1907年1月1日南宁正式设关后,很快便建立邕梧和邕百(百色)两条电船航线。1909年,龙州商人见有利可图,亦开始提倡设置电轮航线行走邕龙间,并于1911年正式开辟该航线。⑧1917年,共有6艘电船按《内港行轮章程》开走邕龙航线,共计335次和15 359吨。[58]

龙州是一个边境的集散中心,八角油、豆类、薯莨、木料是龙州从北圻进口的主要商品,出口则不值一提。八角油大量输往香港,由香港再出口到欧洲用于制作香精和香水;薯莨输往佛山顺德,用作香云纱染色的原料;木料运往南宁等地,用作建造中西合璧风格的建筑;豆类则主要供龙州至南宁区域消费。[59]一般而言,以上货物在丰水期用电船从龙州运至南宁的下航时间为16小时,平均运费每担0.4元;若是上航,时间和运费都需翻倍;枯水期运费则需再加30%,且电船上航时间长达9天。[60]因此,枯水期左江难以通航的问题严重,货物往往滞留在龙州,无法及时输送到下游市场。12若航道情况无法改善,电船公司就不愿在邕龙线上加大投入购买船只和促进贸易。[61]倡议疏浚航道的是海关,但维护工作由广西地方当局负责。早在龙州开埠前,广西地方当局就不时通过炸毁滩险拓宽和拓深河道,经常在枯水期调派官兵清理河道碎石。但他们只是将碎石从河床中间挪到河岸边堆放,一到丰水期河水上涨,很快碎石又被冲回河道里。除了这种简单重复的工作外,几乎没有措施能够长久改良水道。[62]至少到1939年,稍加疏浚而缺乏总体规划的情况都没有改善,因而收效甚微,每逢枯水期左江上的电船依旧会面临停航困扰。[63]

至于水口河和平而河虽未有商轮通航,但陆荣廷任广西都督后便组建了一支拥有10艘电船的武装舰队,常年于省内河流巡逻,镇压匪乱和维护治安。[64]据濮义耐调查,大约在每年的丰水期,陆荣廷和谭浩明会乘坐吨位为25吨、吃水0.6米的军舰在水口河水深在6.7—7.6米时空载而行,自龙州巡逻至水口,耗时约10小时。而上游水口至牧马河道太浅,电船实在无法通行。从通航条件和贸易角度看,松吉江的价值更胜一筹。1919年6月,法国驻龙州领事克雷平(P. Crepin)离任时乘坐吨位30吨、吃水0.6米的军舰在平而河水深6.7米时从龙州航行至鸭水滩,耗时约4小时。根据平而河的河床条件,如果将磨刀滩附近堵塞航道的鹅卵石清除掉,旅途还可节省一半时间,继续航行至平而亦有可能。[65]1921年,北圻境内的同登—那岑铁路通车,松吉江商业价值增加,因为那岑是松吉江上游通航民船的起点。早在1895年2月越南修筑的扶梁洞—谅山铁路通车时,就曾考虑将铁路延长至那岑,只因不久法国掠得广西路权,费务林公司顺势提议将铁路延至龙州而不止于那岑。[66]法国放弃龙州铁路后,1911年,同登铁路延长至那岑的计划才又被提上议程,迟至1921年底才告成通车。此后,货物可由海防经铁路直达那岑,再转由民船通过平而关直达龙州。[67]濮义耐满怀希望地认为,如果龙州至平而的电船航线尝试成功,必然会促使越南在那岑也开设电船服务与之接驳,如此一来,不仅能够促进桂越边境贸易的发展,“还将连接龙州—南宁—梧州—广州—香港—海防—河内—谅山—那岑—平而—龙州线路这条天然商业环线”[68]。

总之,除极旱时期,水口河和平而河一年四季均可航行载重8—12吨、吃水0.3—0.46米的民船;当丰水季节水位超过4.6米时,可航行载重20吨、吃水0.6米的电船。[69]因此,只要清理河床的岩石,对河道进行必要改善,夏季在水口河和平而河上开通电船航线是有望实现的。但实际情况是,“左右江的上游在小水时期,空载电船虽可勉强通行,但因河床淤塞沙石,滩滩相望,电船机车不能利用,须用缆索卷绞而过,间或为淤沙所阻,数日不能通过一滩。此种航行方法与民船无异,故不得谓能通行电船,事实上在此期间亦无电船愿在上游行驶”[70]。最有望加速货物流转的桂越边境电船航线开辟计划最终未能实现,个中原因林德厚早在1908年已清楚言明,商务整顿之法“非一纸贸易论略所能奏效,因留心观阅者,极鲜其人,必须略得政府之助”[71]。近代海关以征收对外贸易关税、监督对外贸易为核心,兼办港务、航政等海事业务和经办外债、内债、赔款等洋务。[72]海关不可能有权力替代地方政府决定财政支出和分配,仅能在业务范围内调查水道、提供建议,悲观地说,这透露出纸上谈兵的无力感。民初以降,在军阀混战的局面下,桂系军阀始终未真正投入真金白银疏浚河道、炸毁滩险,而是将有限的财政资源投入到更适应军事需要的公路建设上。

三

军运为先: 新旧桂系主政下的公路建设(1915—1932)

龙州地区公路建设随地方主政者的更迭可划分为苏元春、旧桂系和新桂系主政三个阶段。

广西公路的萌芽可追溯至苏元春任广西提督时期,最早出现在龙州地区。中法战争结束后,为建设边防需要,苏元春在驿道基础上,1896年完成了以龙州、凭祥为中心的军事运输网,其干线为: 西线龙州—靖西、那坡,东线龙州—宁明隘店、那梨,南线龙州—镇南关、平而关、水口关,北线龙州—太平府、南宁。[73]其中龙州—镇南关一路于1893年动工,进入凭祥平原后穿过大垒城峡道再入龙州平原,是当时整个龙州地区最重要的道路,也是各省修筑公路的开端。[74]谅山与龙州之间的贸易主要通过这条军路由挑夫从谅山运出牛皮、烟草、布匹等,再挑去八角油、生猪、牛及土产杂货等。[75]光绪末年,法国殖民者开始利用该路的镇南关至鸭水滩路段从事汽车客货运输,标志着广西公路运输的萌芽。[76]

以陆荣廷为首的旧桂系军阀主政时期是广西公路的创建时期。辛亥革命爆发后,广西于1911年11月7日宣布独立。广西武鸣县人陆荣廷于1912年2月8日就任广西都督,掌广西军政大权。从陆荣廷上台至1925年新桂系统一广西,广西共修建了三条公路。为方便陆荣廷往返省会南宁与家乡武鸣而肇建于1915年的邕武路是广西第一条问世的公路,于1919年全线竣工。[77]其余两条公路龙水路和龙南路均为沟通龙州与北圻边境计。

龙水路(龙州—水口)最初是1895年苏元春为边防工程主持修建的军路,可通行马车。从水口开始,沿着擒山和白马山山脉的山脚经过下冻,穿过龙州平原抵达龙州,全程长35千米。[78]1917年水口人谭浩明任广西督军,一来为方便往返故里,二来陆、谭二人出身绿林,又从水口一带起家,为保退路窜入越南,他于1918年开始修建新路。[79]新路自水口向北延伸至罗回,从罗回至下冻穿过水口峡谷,前往龙州。新路宽达4米,可通汽车,将龙水之间的距离缩短了10千米。[80]1925年,路面建筑完竣,并在高平河支流峒桂河上架设起桥梁一座,汽车由此可直接抵达北圻商埠驮隆。[81]但龙水路与高平河平行,北圻的豆类、薯莨、木料等大宗土产主要通过水路运输送到龙州,龙州的煤油等洋货亦通过船运到北圻,公路运输微不足道。[82]

龙南路(龙州—镇南关)最初亦是苏元春开辟的军路。在陆荣廷主持下,龙南路划分镇南关至鸭水滩和鸭水滩至龙州两段兴修。第一段工程已于1917年整修告竣,该年春初法国驻谅山官员安居(Emmerich)到龙州访问,即乘坐汽车从谅山达鸭水滩,耗时约4小时,“边境之通走汽车,以此次为嚆矢”[83]。第二段工程于1917年开始动工,因鸭水滩位于松吉江沿河之滨,横有石山一座,需施工炸开,任务艰巨。[84]1921年2月起,广州革命政府发动“援桂讨陆”战争,9月攻占龙州,结束了旧桂系军阀在广西的统治。陆、谭二人经龙水路溃逃越南转往上海,龙南路因而停工。1922年粤军整军北伐退出广西后,陆荣廷重返广西,企图东山再起,9月拨款10余万元继续修建龙南路,于1923年建成并举行通车典礼。[85]龙南路全线修筑完成后,将原先需步行数日的路程缩短至3小时车程。法属印度支那总督府特派使团参加通车典礼,并示意同登海关可自行在边境办理海关手续,以方便商旅货物更便捷过境和利用谅山铁路到达海防港口,从而促进北圻与华南的商业交流。[86]龙南路通车后,有法商长途汽车公司一家,营业颇盛。⑧

陆荣廷主政时期修建的三条公路中有两条都位于桂越边境,为方便中越军政要员行走的目的大于通商目的,因财力有限,未用沙石铺筑路面,是须待旱季或晴天才能使用的沙土路。龙州地处亚热带季风气候区,夏季降雨强烈而集中,且广西山体多岩石,水道狭窄,蓄水能力差,发生强降雨时,很容易形成洪流冲毁道路。经常有采办土货的北圻商贾因道途艰险,失事费时,损耗不赀,盈余匪易,动辄中止旅程。⑨因此,建设和修缮石砌公路对沟通桂越边境商贸实有益处,能吸引有意采办广西土货的北圻商人,不以来往龙州为一艰难和昂贵的选择。[87]

龙州地区公路建设的第三阶段为1925年新桂系统一广西后至抗日战争爆发前后。1925年9月,黄绍竑出任广西民政公署民政长,将整顿交通作为建设和发展广西的基础,根据省内河道分布与广西邻境交通需要,制定了全省公路网计划。[88]1927年,广西建设经费总计大洋590余万元,用于交通事业者已占十之七八[89],历年之公路建设更是占经费之大部,在航政方面则无甚进展。[90]这一阶段,邕龙公路邕那路段是建设重点。

陆荣廷于1920年6月起筹辟邕龙公路,但不久后便倒台。[91]1924年,由新桂系的龙州各属善后处长胡宗铎继续督促修建,中间拟经过凭祥、宁明、明江、绥渌,总计550里,年底因战事停止。翌年广西省政一统后,工程继续。1926年,凭祥至下石段落成,1928年续修至明江,1930年除明江至绥渌一段约长50里未修外,余均工竣。[92]在得知广西省政府计划在1929年11月南宁举行博览会后,法国驻龙州领事嘉德(Cadet)特致信黄绍竑,敦促其尽快恢复道路修筑工作,以便河内和海防商人能如期参加南宁博览会,并表示愿意协助广西省政府在北圻采购工程所需设备和炸药等。[93]但因两粤战火迭起,邕龙路时辍时续,邕龙路没能在博览会前完工。1931年,工程又再次停顿,待新桂系联合陈济棠反蒋,重新统一广西后,邕龙公路工程局督办韦云淞才继续督促筑路, 1932年10月终于建成通车。[94]1931—1932年间,邕龙、龙南和龙水三路全线加铺砂石,使运输车辆晴雨皆能通行。[95]

新旧桂系主政时期是广西公路创建和初步发展的时期,龙州地区在清末苏元春改造驿道的基础上修缮或新建龙水路、龙南路和邕龙路三条省道,成为沟通桂越边境与省会南宁之间的交通干线。然因政局纷乱、战事频发,这些道路或迁延日久,或频频被毁,或失于养护,成于军事,亦败于军事。龙州地区公路建设的经济利益与国防利益难以调和,三条公路中有两条都与河流平行。邕龙路与左江平行,龙水路与高平河平行,战时运输固然有利,可以应付突然加剧的军运,并降低军运被敌人截断的风险[96],但平时却难有发展,养路费能够自给是公路运输的经济基础,邕龙路“沿线经济又不发达,致每天车辆的密度低至二辆,即在冬春季河水涸浅时节,电船航行不便,车辆最高密度亦仅有八辆”[97],养路费不得不靠政府补助,龙水路的情况料想只会有过之而无不及。从贸易运输角度比较公路和水路,运价上,汽车比船舶约贵10倍;速率上,汽车虽较轮船高,载重力则远不如船舶。且汽车手续上虽比船舶简便,但不如船舶准时和舒适,因此公路的服务对象是价格昂贵或新鲜易腐的货物运输,以及短程的旅客运输。[98]问题在于,广西出口的土产是量重值廉的农产品与原料品,因此桂越边贸除沿途没有河流的龙南路外,水路仍是主要方式,公路运输对于商贸的作用相对次要。除便利军运及行旅外,它对运输经济的意义不能称之为重大。[99]

四

长期垫底: 近代龙州关进出口贸易与华南地区商路变迁

历年龙州关贸易报告均有讨论该年度影响进出口贸易的因素,有查缉走私、水旱灾害、越南关税、地方局势等,但以上皆是导致某一年度贸易值波动起伏的短期情况,而非限制龙州关整体贸易水平的长期因素。1906年,署理龙州关税务司富日阿(J. Fougerat)曾有言:“本口自设关以来,十有七载而税务屡见歉收,揆厥原因转运维艰之故,凡本口通商各处,或山路崎岖,或水程险阻,商贾诸多未便,税务是以甚难发达。”[100]龙州地处广西西南部绵延山区,向来贫困落后,市场潜力小,交通极为不便,这才是限制龙州商务的根本原因。

香港是近代东亚贸易网络的枢纽,华南地区的港口多需通过香港中转才能到达世界市场。[101]龙州开埠后,与香港沟通的商路主要有三条: 西江线,由龙州沿西江搭民船直下广州和香港;北海线,由龙州经陆路到北海,转搭轮船到香港;海防线,由龙州经水路或陆路至北圻的海防港口,再乘船至香港。[102]随着梧州、南宁等新口岸开放,引发了新一轮的税费调整和商路变迁。依据商人“总循便捷路程”[103]的习性,“便捷”往往是基于脚费、税费和时间等运输成本的综合考量。

1889年龙州设关伊始,西江线的劣势极为明显,尽管有天然航运之利,但只有不能从北海转运的货物才从广州入西江。因为西江沿途自广州至龙州的厘厂至少有17个,厘金重叠,货物抵达龙州时价格已是香港的5—8倍。比如,从南宁进口的玻璃片,每箱值银21元,但其在香港时仅值银3元。[104]反之,一旦西江开放对外通商,清政府裁撤沿途厘卡,运费方面北圻没有一条铁路能与西江竞争。[105]至于北海线和海防线的取舍,则“专视北圻铁路脚费廉贵为转移”,如其价廉“则广西之货尽可由此直将北海之利移置龙州”[106]。这一时期来往北圻费用需3元,北海线只需1元,因此前往北圻的商民裹足,而北海线贸易盛旺。[107]

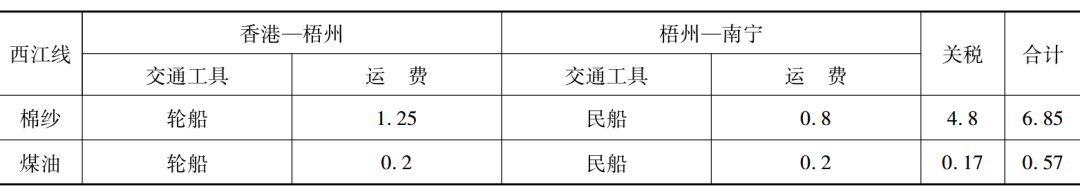

1897年西江开放通商和梧州开埠后,货物进出梧州只需缴纳正税和子口税便可通行内地,且轮船可由香港直达梧州。北圻境内的扶梁洞—谅山铁路已于1895年建成通车,并将货物分等收取脚费,棉纱、火柴、糖为一等,煤油、八角油、薯莨为二等。[108]以棉纱和煤油为例比较香港货物取道西江线和海防线转运至南宁的运输成本,如表1所示。

表1 1897年西江线和海防线运输成本对比表

(单位: 元)

资料来源: 《光绪二十三年(1897)龙州口华洋贸易情形论略》,《中国旧海关史料》第26册,第254页。

注: 以棉纱每包重300斤、煤油每箱重60斤计算。

由表1可知,因龙州铁路尚未修建,该段路程的脚费难以预判,但海防线的运输成本已超出西江线不少,至少进行轮船和火车、火车和民船两次转驳,较西江线更为繁琐。再加上越南轮船、火车公司“现时办法尚多未善,一货物往来不能径寄,必须商人逐站自行转运,公司不为代理……二经越运龙之货入海防口时即须完税,亦多未便”[109],各处阻滞,遑论两线耗时亦所差无几,均为半个月左右。于是西江通商后,西江线价格低廉和方便快捷的优势很快凸显。

这一时期北圻铁路通车后,能否给予海防线相较于北海线更大的竞争力?1901年,有粤东商人因为北海线需耗时月余,加之水陆迢递、盗贼充斥,唯恐迟滞,便试走海防线由香港运纺织品,以为能减少耗时且脚费低廉。岂料用时虽不过半月,但总费用比北海线高出四分之一,是以再无人为继。[110]所以在一个时间不值钱的国家[111],即便海防线据轮船、火车之利较北海线快捷,但商人仍会倾向更为廉价的北海线。

1907年南宁正式设关开埠,1910年开辟了香港—梧州—南宁—龙州轮船航线,“西江河道已收进步之效,厘金卡多处已迁,梧州、南宁均已通商,且梧州上游之贸易逐渐优胜,而目下有多数煤油乾汽船竞争其生意”[112],西江线的优势远胜于北海线和龙州线。时任龙州关署税务司韩森(P. C. Hansson)认为,若希望龙州线“将此贸易挽回一分”,则关键有三,一是“东京政界格外体恤以便自由运经其地”,二是“必须设浅水煤油乾汽船以与铁路相接”,三是“运脚从廉”⑤。就北圻赋税之法而言,北圻时常对其物产出口实施保护政策,如对八角油出口加税导致该项大宗贸易自1901年后不再报关[113],又如各项木料除缴出口税外还须另缴山税[114]。就铁路兴筑而言,龙州铁路计划已然破灭;北圻境内连接海防、河内、扶梁洞、谅山和镇南关各段铁路已在1900—1902年间陆续通车,但将铁路由谅山延至那岑以便与船运接驳的提议直到滇越铁路完竣后才被重新提起,中间已停顿十年,又再经十年才完成这段仅17千米的工程,即1921年底那岑铁路才竣工通车,由上文分析又可知铁路脚费绝不便宜。就松吉江上游开辟电船航线以与那岑铁路相接而言,虽然理论上可行,但桂系军阀将交通建设经费的大部都用在更适应军事需要的公路建设而非航道整治上,故这一电船航线未能开辟。整顿龙州商务的三个关键点最终都未能实现,因此海防线在华南地区的商路竞争中始终难以胜出。

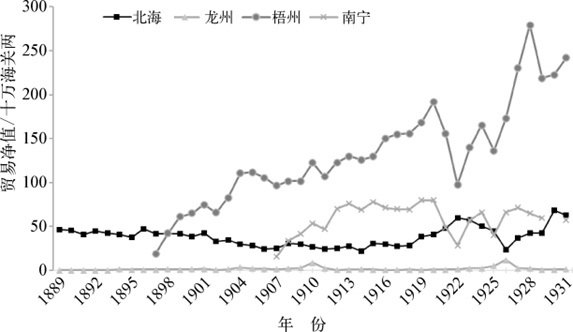

不同时期的交通基础设施和政治经济局势塑造了不同的运输成本,商人基于运输成本选择的商路直接作用于各关的进出口贸易(图2),商路变迁和广西各关进出口贸易净值的趋势是相吻合的。梧州开埠的第二年,贸易值就超越北海,跃居首位,从未被超越。南宁开关后,位于梧州上游,为梧州腹地,与梧州保持同步增长的趋势,更加促进了西江航线的优势,开关翌年亦超越北海,跃居次位。1922年因粤军主力离邕,南宁为自治军占领,沿河军队向各轮船抽收大宗通过费,于是该年河道常阻,航务停顿,货物不得已绕道北海,故而南宁关该年贸易净值为北海关所超。[115]而龙州在开埠后的四十余年里一直居于末位,在1907—1931年其进出口贸易净值历年最高仅占四口总值的5%不到,大多数年份尚不足1%,几可忽略不计。1925—1926年,“粤省秩序不宁,西江航路亦发生阻梗,往来货物,遂多取道东京转运矣”[116]。此时龙南路已通车,中越汽车公司纷起竞争,冀牟厚利。[117]1926年是龙州关贸易最为兴盛的一年,贸易净值达1 198 407海关两,是历年平均值的6倍,却连当年受航路梗阻所累的梧州的7%都不到。龙州所处地理区位交通不便,使其在商路竞争中屡屡受挫,最终导致对外贸易发展缓慢,与开埠前内地墟场的水平相差不大,在广西近代的四个通商口岸[118]中长期垫底。

图2 北海、龙州、梧州、南宁进出口贸易净值(1889—1931)

资料来源: 《中国旧海关史料》第15—110册。

五

结语

近代龙州因其所处特殊地理区位而为多方势力所觊觎渗透,法国殖民者、中国海关和新旧桂系军阀先后基于不同立场和各自利益考量,分别提出铁路、水路和公路建设计划。

清末,在法国与英国竞相谋利且不熟识广西地理的特定时局下,尽管龙州腹地狭小、经济较落后,但上通越北、下达西江的区位使其成为法国在广西仅有的选择。在费务林公司有意误导下,法国攫取了龙州铁路的筑路特权。然该铁路从未实际铺设,又因盈利能力不足为法国殖民者所放弃,最终以滇越铁路修筑取而代之,这意味着法国重新回到以云南为经略中心的战略部署。此时,龙州开埠已然成为现实,作为监管贸易和征税机构的海关认为交通作为人类改造地理环境的能动手段,是促进龙州对外通商的首要任务。[119]当龙州铁路已成虚议,海关便将目光投向改善水运以促进桂越边贸。然而龙州与越南的出产近似,商品交换动力不足,潜在经济回报较低,致使政府难以投入巨额经费整治航道,海关的倡议也沦为一纸空论。尤其民初以降,桂省多动荡不安,军阀混战,主政者更迭频繁,出于维持统治和服务军事需要,新旧桂系的交通经费大部分用于公路建设,沟通桂越边境与省会南宁有三条交通干线修建。然成也军事,败也军事,上述公路对国防政治有益,于运输经济意义则不大。上述三项交通建设计划均收效甚微,龙州地区的交通格局难以彻底改善,也无法支撑其在商路竞争中赢得优势。

本文从“失意”口岸的视角研究龙州开埠与桂越边境的交通地理变迁,梳理了铁路、水路和公路建设计划之间的演进关系及其背后主导者的更迭,认为地理区位既是龙州在特定时局受到关注并得以开埠的原因,又是阻碍交通长期而根本的因素。法国资本意识到改善交通难度高、投入大和回报低后,选择撤出龙州铁路,而中国海关实无权决定财政支出,真正投入资金的桂系军阀则基于战事目的而非经济逻辑选择修建公路。因此,近代龙州地区交通改善计划接连失败,对外贸易长期发展缓慢,呈现出固有自然地理环境的巨大历史惰性和多变时局下桂越边境地区多方势力的博弈困局。

注释(滑动以查看全部)

编 辑:任安冉

审 核:程心珂

信息来源

转自历史地理研究编辑部微信公众号!

微信公号投稿邮箱:852565062@qq.com

微信公号投稿微信:15285546050

历史|地理|研究|资讯

欢迎专家学者、相关研究机构给历史地理研究资讯微信公众平台投稿,传播历史地理学的前沿动态、学术研究成果等等,惠及学林!

投稿邮箱:852565062@qq.com

微信:15285546050

本篇文章来源于微信公众号: 历史地理研究资讯

As of now, just one correction for you regarding this research paper,

胡宗鐸于1924年8月中旬率定桂讨贼联軍左路軍攻占龍州之后,曾受任廣西镇南各属善后处长兼龍州邊防督办直到1926年初轉任北伐革命軍第七軍第二路指揮官兼第七旅旅長。有关info庶可从法国驻龙州领事馆档案中查阅。